au sommaire

Scénario d'une catastrophe : l'impact d'un astéroïde

À partir d'ici, nous rentrons dans le domaine des suppositions. Le scénario proposé n'est donc qu'une possibilité et ne correspond pas à une vérité scientifique immuable. D'autre part, il s'appuie sur les précédentes conclusions et notamment sur le probable rôle prépondérant de l'impact d'un objet céleste dans les extinctions. Cependant, vous allez voir que ce scénario est capable d'expliquer la quasi-totalité des disparitions déjà mises en évidence, ainsi que le caractère sélectif des extinctions.

Scénario d'un impact d'astéroïde. © pantolich

Les scientifiques qui ont travaillé à la reconstitution des événements se sont heurtés à l'impossibilité de procéder par analogieanalogie, puisque aucun autre exemple de phénomène d'impact d'une ampleur comparable n'est connu. Les modèles d'impact d'objets de petites dimensions donnent quelques indications sur les effets environnementaux, mais les extrapolations à des objets de plusieurs kilomètres de diamètre sont incertaines.

Effets d'un impact d'astéroïde selon son diamètre

Les effets dévastateurs d'un impact augmentent évidemment selon le diamètre de l'impacteur et les estimations sont les suivantes :

- de 1 à 9 mètres de diamètre (fréquence de collision = en moyenne 1 par an) : dégâts locaux ;

- de 10 à 100 mètres (1 tous les 100 à 10.000 ans) : dégâts à l'échelle d'une région, avec un cratère important ;

- de 100 mètres à 1 kilomètre (1 tous les 10.000 à 100.000 ans) : dégâts à l'échelle d'un continent, donc théoriquement repérables au cours des temps géologiques.

Impact d'astéroïde. © W.K Hartmann

Scénario de la catastrophe

L'objet céleste qui a frappé la Terre il y a 65 millions d'années était encore plus gros, puisqu'il mesurait probablement 10 kilomètres de diamètre (fréquence de collision : 1 tous les 100 millions d'années ?))... La catastrophe a dû se dérouler selon les événements suivants (d'après un scénario proposé pour la collision d'un astéroïde de 10 kilomètres de diamètre) :

- l'énergie libérée lors de l'impact (5 milliards de fois celle de la bombe d'Hiroshima) fait monter la température de 10.000 ou 20.000°C, entraînant des phénomènes de fusion des roches, de vaporisationvaporisation et d'incendie des forêts sur d'immenses surfaces. La chaleurchaleur dégagée dans l'atmosphèreatmosphère provoque des combinaisons entre l'oxygèneoxygène et l'azoteazote de l'airair. Le NONO2 résultant retombe sous forme de pluies d'acideacide nitrique néfastes aux plantes et aux invertébrésinvertébrés marins. Cette mobilisation de O2 a également pour conséquence la chute du taux de l'ozoneozone permettant un passage accru des rayons ultraviolets ;

Impact plus 1 minute. © W.K. Hartmann

- le choc provoque un tremblement de terretremblement de terre de magnitudemagnitude 12, avec des déplacements sédimentaires importants (turbidites) ainsi qu'une reprise d'activités volcaniques et hydrothermales. Par comparaison, le séisme le plus violent jamais enregistré par l'Homme n'avait qu'une magnitude de 9 environ. Un séisme de magnitude 12 est des millions de fois plus puissant et ne peut pas être provoqué par la seule activité tectonique de la Terre ;

- il y a vaporisation des roches provenant de l'astéroïdeastéroïde et de l'excavation creusée dans la croûte terrestrecroûte terrestre, formant une gigantesque « boule de feufeu ». Sachant que le cratère mesure en général vingt fois celui du bolidebolide, on comprend l'importance des volumesvolumes mobilisés. La massemasse vaporisée de l'astéroïde représente moins de 1 % de la masse totale éjectée. Une partie de la poussière ainsi formée, comprenant les microsphérules, s'étale en un tapis autour du lieu d'impact. Le reste (comprenant entre autre des particules riches en iridiumiridium) s'élève dans le trou de l'atmosphère créé par la chute elle-même, dont la vitessevitesse atteint environ 20 km/s. À environ 20 kilomètres d'altitude, c'est-à-dire dans la stratosphèrestratosphère, le nuagenuage s'étale et entoure la Terre plusieurs mois, avant de retomber lentement à la surface de la planète, pour y former la couche enrichie en iridium. Pendant ce temps, avec les particules issues des combustionscombustions (notamment les aérosolsaérosols), ce nuage arrête de façon significative les rayons solaires, plongeant le globe dans l'obscurité et installant un hiverhiver d'impact ;

Impact d'astéroïde. © BBC

- concomitamment, la température diminue, plus rapidement à la surface des continents, avec une différence de 40°C selon certaines estimations. Au cours de ces bouleversements, les organismes des hautes latitudeslatitudes et ceux des grands fonds sont logiquement moins affectés que ceux dont les besoins nécessitent de la lumièrelumière et de la chaleur.

Impact plus 1 mois. © W.K. Hartmann

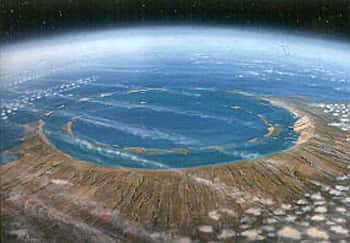

Mais l'impact de la crise K-Tcrise K-T a eu lieu en bordure d'un continent, sur le plateau continentalplateau continental ; l'astéroïde est arrivé apparemment dans une mer peu profonde, provoquant donc en plus la formation d'un énorme tsunami se propageant avec une vaguevague aussi élevée que la profondeur du milieu marin rencontré (une centaine de mètres), et à une vitesse de 0,5 km/s (près de 2 000 km/h). Ce raz-de-maréeraz-de-marée colossal a balayé les côtes du sud de l'Amérique du Nord et de l'Amérique centrale, d'où le dépôt des tsunamitestsunamites dans ces régions. Dans un rayon de plusieurs milliers de kilomètres, la dévastation immédiate dut être totale. Impossible donc d'y retrouver des fossilesfossiles d'animaux contemporains de la crise.

En plus des poussières précédentes, un énorme volume de vapeur d'eau est propulsé dans l'atmosphère provoquant une forte hausse de l'effet de serreeffet de serre, car elle absorbe de nombreuses longueurs d'ondeslongueurs d'ondes des rayons infrarougesinfrarouges émis par la Terre. Comme cette vapeur d'eau reste en suspension plus longtemps que les poussières, un réchauffement significatif suit l'hiver d'impact, créant une sorte de « douche écossaise ». Un effet de serre renforcé également par la libération de grandes quantités de CO2CO2 et de SO2, projetées en quelques minutes.

Les conséquences biologiques

Bien que les effets directs de l'impact du Yucatan aient pu être spectaculaires, ce sont les conséquences à l'échelle mondiale qui ont dû être responsables des extinctions. Le rôle principal dans la catastrophe revient sans doute à l'énorme quantité de poussière et d'aérosols injectés dans l'atmosphère par la collision.

Les conséquences biologiques de la nuit d'impact débutèrent probablement par la rupture de nombreuses chaînes alimentaireschaînes alimentaires qui avaient pour point de départpoint de départ les végétaux photosynthétiques vivants, scénario popularisé entre autre le paléontologuepaléontologue français Eric Buffetaut.

Essentielle à la vie végétale, la photosynthèsephotosynthèse ne peut se faire sans lumière. Dans les conditions d'obscurité qui suivirent l'impact, il dut y avoir un dépérissement général du monde végétal. Celui-ci provoqua à son tour une réaction en chaîneréaction en chaîne qui affecta sévèrement les espècesespèces animales qui y puisaient leur nourriture :

- dans les mers, le planctonplancton végétal « phytoplanctonphytoplancton » fut le premier affecté par le manque de lumière et sa quasi-disparition entraîna la rupture d'une chaîne alimentaire qui comprenait ensuite le plancton animal puis des invertébrés comme les ammonitesammonites et les bélemnites, divers types de poissonspoissons et enfin, au bout de la chaîne, les grands reptilesreptiles marins tels que les plésiosaures et les mosasauresmosasaures. Les êtres qui vivaient sur le fond et se nourrissaient de matièrematière organique enfouie dans la vase, comme certains mollusquesmollusques fouisseurs, résistèrent donc mieux à la catastrophe, car ils ne dépendaient pas directement du phytoplancton. Il s'agit également des animaux qui vivaient dans les eaux douces et qui faisaient partie d'une chaîne alimentaire ayant pour départ des particules de matière organique en suspension dans l'eau, consommées par de petits invertébrés tels que vers et crustacéscrustacés, eux-mêmes mangés par des poissons, qui à leur tour servaient de proies à des tortues aquatiquestortues aquatiques et à des crocodilescrocodiles. Tous ces animaux ont survécu sans grand dommage à la crise de la limite CrétacéCrétacé-Tertiaire ;

- sur les continents, la végétation fut dévastée et les grands herbivoresherbivores, qui avaient besoin de grandes quantités de plantes fraîches pour subsister, notamment les dinosauresdinosaures herbivores, disparurent faute de nourriture. La rupture de cette chaîne alimentaire conduisit à la disparition des dinosaures carnivorescarnivores, privés de leurs proies. Dans cette hypothèse, l'extinction des dinosaures se ramène donc à une disparition temporaire des ressources alimentaires due à l'obscurité.

Ceux qui purent survivre appartenaient à d'autres chaînes alimentaires, n'impliquant pas directement les plantes vivantes, ce qui leur permit de survivre pendant la période d'obscurité. Il s'agit uniquement de petits animaux : petits vertébrésvertébrés tels que les lézards et les petits mammifèresmammifères, qui se nourrissaient d'insectesinsectes et de vers, lesquels consommaient la matière organique contenue dans l'humushumus et le sol.

Ainsi, après plusieurs mois, lorsque la poussière atmosphérique se fut dispersée, et que la lumière du soleilsoleil put revenir de nouveau à la surface de la Terre, la plupart des plantes purent se développer grâce aux graines, spores, rhizomesrhizomes, bulbes... qui avaient pu subsister pendant la période d'obscurité. Mais pour les nombreuses espèces animales disparues faute de nourriture, c'est-à-dire près de 70 % des espèces vivantes, il était trop tard.

Impact plus 1.000 ans. © W.K. Hartmann

Une place pour les survivants

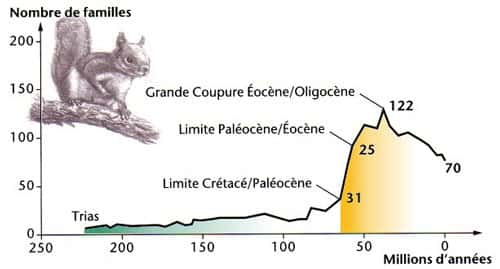

C'est à partir des survivants que s'est bâti le monde vivant que nous connaissons actuellement, au terme de 65 millions d'années d'évolution. La catastrophe qui élimina les dinosaures et bien d'autres animaux fut, à terme, un avantage pour les survivants, qui se trouvèrent face à de nombreuses niches écologiques laissées vacantes. Ainsi, les mammifères, petits animaux souvent nocturnesnocturnes et arboricolesarboricoles qui avaient vécu pendant près de 130 millions d'années dans l'ombre des dinosaures, se diversifièrent rapidement dès le début du Tertiaire, c'est ce que l'on appelle la « radiation évolutiveradiation évolutive » des mammifères.

Évolution de la diversité des mammifères depuis le Trias, estimée en nombre de familles recensées (hors Australie et Amérique du Sud). © J.-L. Hartenberger

Ce scénario implique donc un événement (l'arrêt de la photosynthèse) d'ampleur mondiale et aux conséquences graves, mais de relativement courte duréedurée. Une perturbation plus longue n'aurait laissé aucun survivant. Or si les conséquences hypothétiques du volcanismevolcanisme du Deccan envisagées semblent être les mêmes, elles se déroulent sur de très longues périodes. De plus, il est relativement peu probable qu'un tel épisode volcanique, qui correspond à peu près à une éruption volcaniqueéruption volcanique de grande ampleur tous les ans ou tous les dix ans, engendre un nuage de poussières et d'aérosols suffisant pour envahir et obscurcir durablement toute l'atmosphère comme dans le cas de l'impact météoritique.