au sommaire

Un nuage correspond à un amas visible de gouttelettes d'eau (et de glace) issues de la condensationcondensation et d'aérosols, en suspension dans l'atmosphère d'une planète. Sur Terre, on les retrouve principalement dans la troposphère (la couche la plus basse).

La formation des nuages

La quantité maximale possible de vapeur d'eau dans une masse d'air dépend de la température et de la pressionpression. Ainsi, lors d'un refroidissement, une partie de la vapeur d'eau se condense en fines gouttelettes, parfois au niveau du sol (brouillard)), mais le plus souvent en altitude. Parfois, des particules en suspension dans l'air (aérosols) font office de noyaux de condensation ou de congélation, facilitant le changement d'état de l'eau. Ensemble, et grâce à des phénomènes microphysiques, comme l'effet de Bergeron, puis par agrégation, on obtient un nuage. Lorsque les gouttelettes ou les cristaux de glace deviennent trop massifs pour rester en suspension, ils tombent au sol sous forme de précipitationsprécipitations (pluie, neige, grêle).

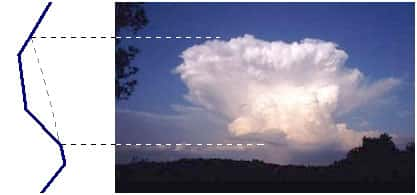

L'ascension du nuage dans le ciel dépend notamment de la stabilité de la masse d'air. © P.P.Feyte.

Fin de vie des nuages : la dissipation

Les nuages se dissipent lorsque la température augmente. En effet, dans cette configuration, l'air peut contenir davantage d'eau sous forme de vapeur. La quantité de gouttelette d'eau ou de cristaux de glace diminue, dégonflant progressivement la masse nuageuse.

Différents types de nuages

Un nuage peut exister sous de nombreuses formes, en fonction de l'altitude à laquelle il se forme, de sa dimension, de son mode de croissance, de son opacité ou encore de sa composition. Comme pour les plantes, ils sont classifiés en genres (une dizaine), puis déclinés en espècesespèces et en variétés. On peut par exemple penser aux cirruscirrus, aux cumulonimbuscumulonimbus, aux stratusstratus ou aux altocumulusaltocumulus.

Nuages nacrés et nuages noctulescents

Si l'essentiel des nuages que l'on observe se forment au niveau de la troposphère, la couche la plus basse de l'atmosphèreatmosphère, des masses nuageuses peuvent aussi se former dans les couches supérieures. Au niveau de la stratosphère, entre 15 et 25 km d'altitude, se forment parfois des nuages nacrésnuages nacrés, surtout au niveau des pôles durant l'hiverhiver. Plus haut, vers 80 km d'altitude, dans la mésosphèremésosphère, apparaissent occasionnellement des nuages noctulescentsnuages noctulescents, qui semblent briller la nuit. En réalité, ils ne sont visibles que lorsque le soleilsoleil brille en dessous, donc à l'aubeaube ou au crépusculecrépuscule.