Notre Terre se réchauffe. Et du côté de l’Arctique, malheureusement, la tendance se confirme. Plutôt deux fois qu’une. La région montre désormais les signes d’une transformation profonde. État des lieux.

au sommaire

« Il n'y a aucune ambiguïté. La transformation de l’Arctique en une région plus chaude, moins gelée et biologiquement modifiée est définitivement engagée. » C'est le constat de Rick Thoman, climatologueclimatologue à l'université de Fairbanks (Alaska), dans un communiqué de l’Agence américaine d’étude de l’atmosphère et des océans. La NOAANOAA vient en effet de publier, pour la 15e année consécutive, son Arctic Report Card. Entre la hausse des températures, le recul de la calotte glaciairecalotte glaciaire, la fontefonte des glaces de mer et la diminution de la couverture neigeuse, le tableau brossé par le rapport d'experts n'est pas beau.

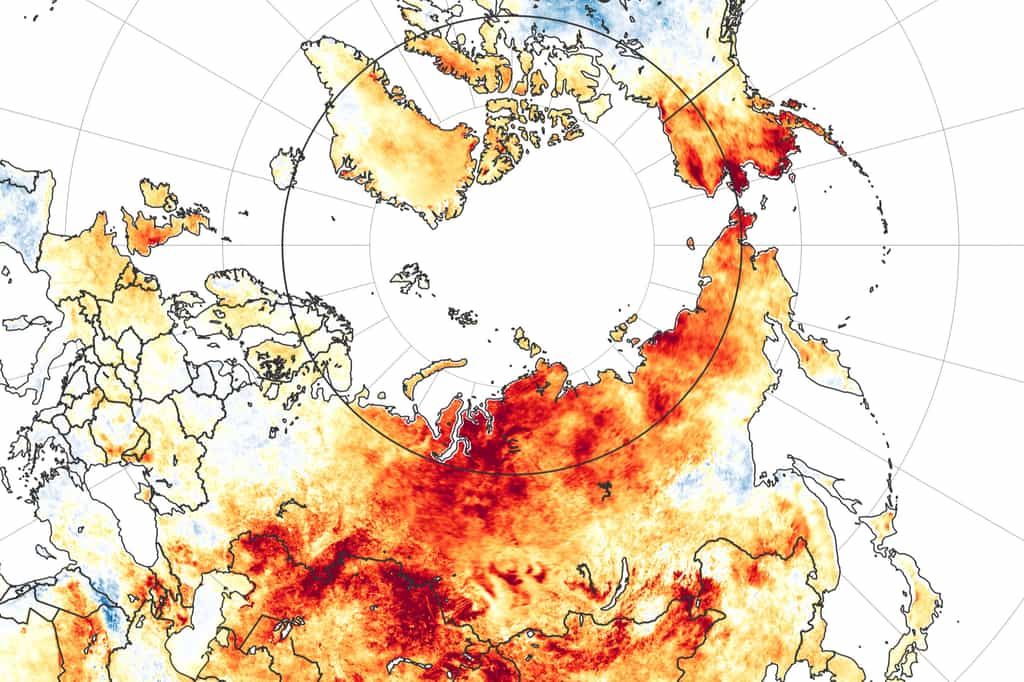

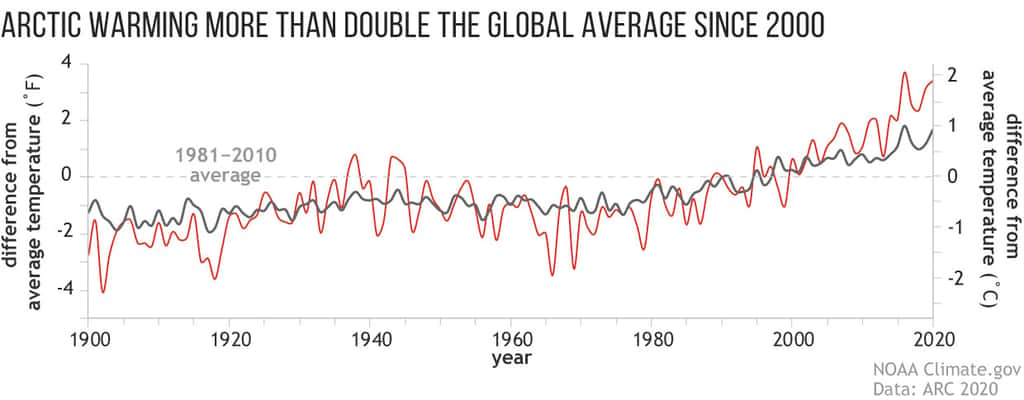

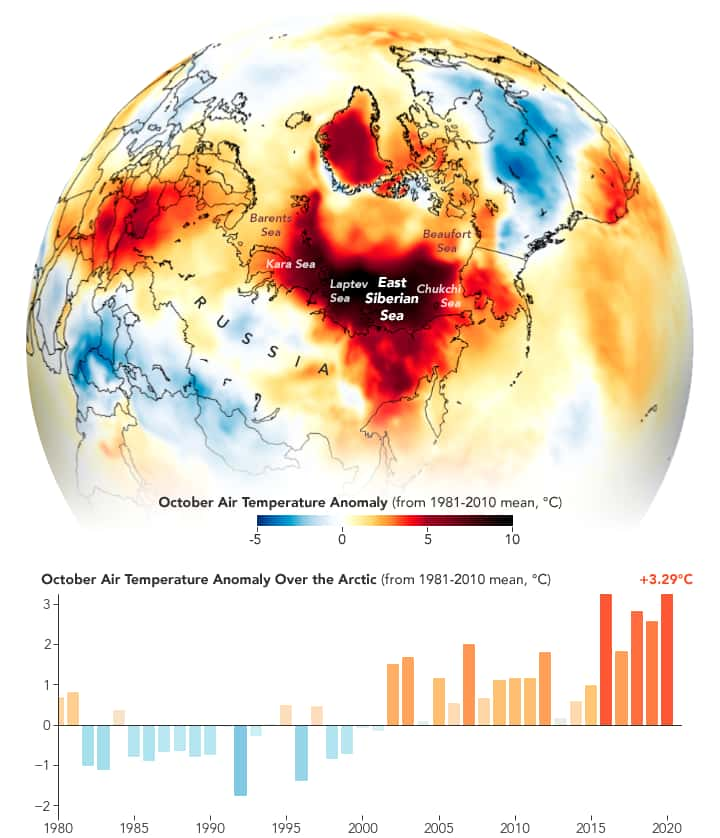

Du côté des températures, d'abord, le réchauffement climatique plus rapide que la moyenne de cette région se confirme. En Arctique, les températures de ces six dernières années ont toutes dépassé la moyenne de 1981-2010 d'au moins 1 °C. Et les températures mesurées au-delà de 60° nord entre octobre 2019 et septembre 2020 classent l'année écoulée au deuxième rang des plus chaudes jamais enregistrées dans la région avec plus 1,9 °C par rapport à la moyenne de 1981-2010. C'est sur la Sibérie, notamment, que des températures extrêmement élevées -- de 3 à 5 °C au-dessus des normales -- ont été observées au cours du printemps 2020.

Résultat, une saison de feux de forêt sans précédent dans la région. Plus de neuf millions d'hectares ont brûlé. « 41 ans maintenant qu'en Arctique, les températures moyennes augmentent. Et qu'en parallèle, la végétation se développe. Des conditions de plus en plus favorables à des feux de forêt intenses et étendus », commentent les chercheurs. L'Arctic Report Card fait ainsi état du verdissement de plus d'un tiers de la toundra au cours des dernières décennies. Tout en notant que depuis quelques années, certaines régions ont commencé à montrer des signes de brunissement.

Une région bouleversée par le changement climatique

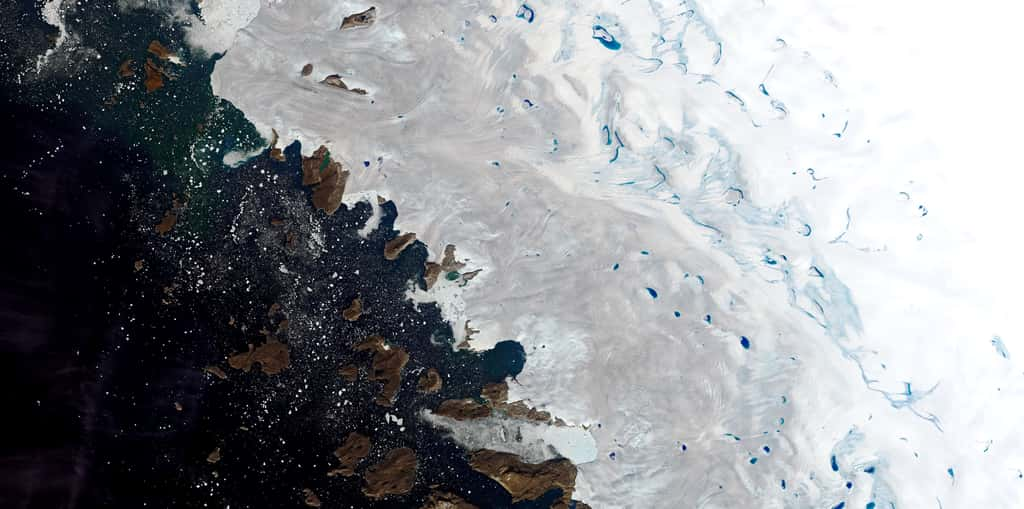

Autre conséquence de la hausse des températures de l'atmosphère sous l'effet du changement climatique : la fonte des glaces. De septembre 2019 à août 2020, la calotte glaciaire du Groenland a une fois de plus perdu plus de glace que la moyenne de 1981-2010. L'Alaska et l'Arctique canadien ont également continué de fondre de manière marquée.

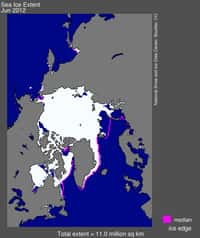

Les glaces de mer ont, elles aussi, beaucoup souffert. Globalement, nous apprennent les mesures satellites, la couche de glace a perdu, au cours de la dernière décennie, à la fois en âge, en épaisseur et en solidité. À la fin de l'été 2020, l'Arctique enregistrait même sa deuxième -- 2012 conserve le record en la matièrematière -- plus faible étendue minimale sur les 42 dernières années. Confirmant le déclin régulier des glaces de mer depuis deux décennies. Et participant à son tour à une élévation des températures de surface de la mer. De 1 à 3 °C au-delà des normales en août 2020.

C'est ainsi que les chercheurs ont pu noter une prolifération massive de phytoplanctons. En juillet 2020, la productivité de la mer de Laptev, par exemple, a été environ six fois plus élevée que la moyenne. De quoi teinter de turquoise les eaux des côtes de l'Arctique ! Avec une bonne nouvelle tout de même, car le phénomène -- et l'augmentation par ailleurs de la disponibilité en krillskrills -- a soutenu la population de baleines boréales. Au bord de l'extinction il y a 30 ans, les chercheurs en recensent aujourd'hui quelque 10.000 individus.

En Arctique, rien ne va plus : fontes des glaces record au Groenland et incendies gigantesques en Sibérie

Des feux de forêt sans précédent ravagent l'Arctique. La conséquence d'une météo défavorable. Et la cause probablement d'une accélération du réchauffement climatiqueréchauffement climatique. Alors même que la région est actuellement en proie à une intense caniculecanicule. De quoi accélérer encore le rythme de la fonte des glaces et élever le niveau de l'océan.

Article de Nathalie MayerNathalie Mayer paru le 02/08/2019

Au Groenland, la vague de chaleur fait fondre la glace à une vitesse record

Ce week-end, le Groenland devrait retrouver des températures plus fraîches. Mais le mal semble fait. Selon les estimations provisoires de l'Institut météorologique danois, en ce mois de juillet 2019, le Groenland a perdu 197 gigatonnes de glaces de surface. C'est plus que la moyenne d'une année entière depuis le début du XXIe siècle. Et pour vous faire une idée concrète, c'est l'équivalent de quelque 80 millions de piscines olympiques !

Depuis mercredi, la tendance s'accélère encore un peu plus. « Le Groenland vient de connaître les taux de fonte parmi les plus élevés de tous les temps », constate Ruth Mottram, météorologuemétéorologue danoise. Car même au sommet de la couche de glace, à quelque 3.200 mètres au-dessus du niveau de la mer, les températures ont été positives, ce mercredi 31 juillet, pendant plus de 10 heures.

De quoi étendre à près de 60 % de la superficie de la calotte glaciaire du Groenland touchée. Un triste record de plus ! Résultat ce mercredi seulement, plus de 10 milliards de tonnes de glace ont disparu dans l'océan et 11 milliards de plus ont fondu ce jeudi.

MAJ le 1er août 2019

En Sibérie, 3 millions d'hectares de forêts partis en fumée ! Poutine réagit enfin

Alors que le gouvernement russe avait jusqu'alors choisi de laisser faire la nature et face à la levée de boucliers de la population, des associations et des climatologues, Vladimir Poutine a finalement décidé, ce mercredi 31 juillet, d'ordonner à son armée de prendre part au combat contre les énormes feux de forêt qui ravagent la Sibérie. Dix avions et dix hélicoptèreshélicoptères bombardiers d'eau ont immédiatement été dépêchés dans l'une des régions les plus touchées.

Selon un communiqué du Kremlin, le président russe a même reçu, ce mercredi soir, un appel de Donald Trump lui offrant l'aide américaine. Une offre que le président russe se réserverait le droit d'accepter « si nécessaire ».

Le Premier ministre russe, Dmitri Medvedev, de son côté, vient d'ordonner à plusieurs ministères et autorités locales que des propositions concrètes en vue de la création d'un centre spécialisé pour la préventionprévention et la lutte contre les feux de forêt lui soient remises avant la fin de ce mois d'août.

Températures records au Groenland, des incendies gigantesques en Sibérie

Article paru le 31/07/2019

Fortes chaleurschaleurs, sécheressesécheresse, oragesorages secs et ventsvents puissants. En Sibérie, en Alaska, au Canada. Depuis début juin, des incendies sans précédent ravagent l’Arctique. Des millions d'hectares sont déjà partis en fumée. Une situation qui menace aujourd'hui la population. Car même si les feux semblent se cantonner majoritairement à des zones inhabitées, les fumées qu'ils dégagent se font pesantes, âcres.

Au-dessus de la Russie, les images satellites montrent un nuagenuage plus grand que l'Union européenne et le gouvernement russe -- qui a choisi de compter sur la pluie et la neige pour éteindre les incendies -- a lancé l'alerte « ciel noir » pour protéger les plus fragiles et déclaré, dans certaines régions, l'état d'urgence.

Réchauffement climatique et vague de chaleur

De manière plus globale, l'ennui, c'est que sur le seul mois de juin, déjà, ces incendies avaient dégagé quelque 50 gigatonnes de CO2. Selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM), c'est plus que ce qui a été libéré par les incendies dans l'Arctique pendant tous les mois de juin réunis de 2010 à 2018 ! Et tout ce CO2, bien sûr, contribue au réchauffement climatique. Tout comme les cendres qui, lorsqu'elles se posent sur la glace ou la neige, absorbent le rayonnement solairerayonnement solaire au lieu de le réfléchir. Une menace pour les glaces polaires.

Une situation d'autant plus alarmante qu'une masse d'airmasse d'air chaud surplombe aujourd'hui le Groenland. Celle-là même qui a été responsable de la canicule que nous avons vécue la semaine dernière. Les prévisionnistes annoncent une vague de chaleur qui devrait durer cinq jours. Avec des températures maximales atteignant pas moins de 25 °C. Sachant que la moyenne de cette période se situe habituellement autour... des 10 °C !

Les glaces en grand danger

« Cela va faire augmenter la fonte de la calotte glaciaire du Groenland », estime Clare Nullis, porteporte-parole de l'OMM. Plus largement, les experts s'attendent à une anomalieanomalie de fonte des glaces de quelque 40 Gt. Après 2012, la seconde plus importante depuis 1950. Alors même que la superficie couverte par la banquisebanquise de l'Arctique était déjà, au 15 juillet 2019, proche de son niveau le plus bas jamais enregistré.

« Le Groenland a connu un hiverhiver relativement sec. Or la neige, plus brillante que le glacierglacier qu'elle recouvre, reflète plus d'énergieénergie que la glace. Lorsque le peu de neige de 2019 a fondu, la glace en dessous a commencé à absorber davantage et la vitessevitesse de fonte s'est accélérée. Cette année, la calotte risque de perdre beaucoup plus de glace », explique Ruth Mattrom, climatologue à l'Institut danois de météorologiemétéorologie (DMI). Un Institut selon lequel même l'oscillation nord-atlantiqueoscillation nord-atlantique -- qui décrit les variations du régime océan-atmosphère sur la région -- apparaît défavorable cette année avec de hautes pressionspressions bloquées au-dessus de la banquise.

Et pour couronner le tout, une équipe de chercheurs vient de publier des résultats inquiétants concernant la fonte des glaciers. Ils pourraient en réalité fondre bien plus rapidement que prévu. « Les taux que nous avons mesurés sur un glacier en Alaska apparaissent 10 à 100 fois supérieurs à ceux prédits par la théorie », rapporte Dave Sutherland, océanographe à l'université de l'Oregon (États-Unis).

“Ce qui se passe dans l’Arctique ne reste pas dans l’Arctique”

Résultat : la hausse du niveau de la mer au cours de cet été 2019 devrait être de 0,65 mm. Selon « des valeurs qui correspondent au plus pessimiste des scénarios établis pour 2050 par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climatGroupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) », remarque Xavier Fettweis, climatologue à l'université de Liège (Belgique). Et malheureusement, « ce qui se passe dans l'Arctique ne reste pas dans l'Arctique », prévient Joyce Msuya, directrice exécutive du Programme de l'ONU pour l'environnement.

En Arctique, il fait 20 °C de plus que d'habitude, du jamais-vu

Observation étonnante, la banquise s'est peu agrandie en novembre et a même régressé par endroits. La faute aux températures particulièrement élevées : jusqu'à 20 °C de plus que la moyenne. Celles-ci ont même augmenté en octobre et en novembre dans certaines régions.

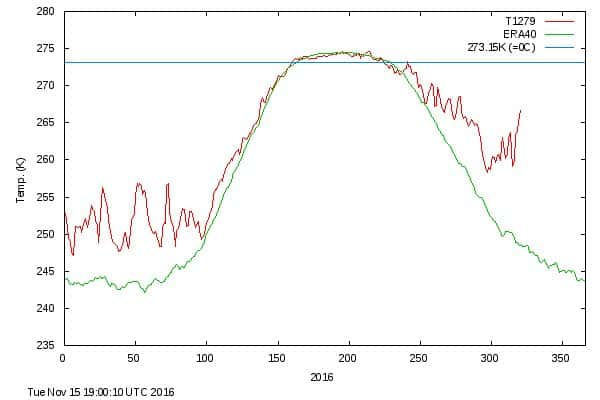

Article de Jean-Luc GoudetJean-Luc Goudet paru le 22/11/2016

Que se passe-t-il en Arctique ? Au mois de novembre, la banquise, en pleine nuit polaire, a l'habitude de s'étendre après le minimum estival. En 2016, voilà du jamais-vu : par endroits, elle a continué à se rétracter. Et pour cause : par moments, les températures ont remonté. La courbe ci-dessous, publiée par l'Institut météorologique danois, montre en effet des hausses au mois de novembre. Dans certaines zones, les températures de l'air mesurées ont atteint -5 °C, au lieu de -25 habituellement à la même date.

Le 21 novembre, la surface de la banquise est descendue à 8,655 millions de kilomètres carrés (données du National Snow & Ice Data Center)), ce qui constitue un record pour cette période de l'année. « De telles températures d'octobre et de novembre n'ont jamais été enregistrées en 68 ans de mesures », explique en substance Jennifer Francis, climatologue à l'université Rutgers (États-Unis), dans un article de Climate Central.

Une météorologie inhabituelle explique en partie cette anomalie en Arctique

« C'est aussi lié à des eaux de mer très chaudes et une circulation atmosphériquecirculation atmosphérique qui a favorisé dans certains secteurs des vents de sud » explique, dans un post FacebookFacebook, Valérie Masson-DelmotteValérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement et co-présidente du groupe de travail n° 1 du Giec.

L'année 2016 avait commencé avec des températures élevées, en particulier en Arctique. Comme nous le rappelions (Réchauffement climatique : fonte record de la banquise arctique en 2016), Walt Meier, du NasaNasa Goddard Space Flight CenterGoddard Space Flight Center, rapportait des observations réalisées au printemps dernier depuis l'espace et qui permettent d'estimer « l'âge » de la glace, en d'autres termes de distinguer la glace de l'année formée durant le dernier hiver et celle qui a survécu à l'été précédent.

La proportion des deux donne une idée des mécanismes de gelgel et de fonte à l'échelle de l'année et à celle de la banquise arctique. Les résultats montraient que les épaisseurs de « vieille glace » étaient plus faibles qu'à l'ordinaire. Dans le milieu polaire, 2016 finit donc comme elle a commencé.