Depuis 2004, Jean Schneider, spécialiste français des exoplanètes, a été notre principal interlocuteur pour commenter l’actualité des exoplanètes et décrypter les missions en cours ou en développement. À l’occasion de la mise en service du télescope James-Webb, dont on s’attend à ce qu'il permette de nombreuses avancées scientifiques concernant les exoplanètes, il nous a paru intéressant de confronter Jean Schneider à certaines de ses réponses de cette époque, ainsi qu’à ses attentes concernant les découvertes et les avancées scientifiques. Une interview plutôt originale donc.

au sommaire

Quel chemin parcouru depuis la détection de la première exoplanète en 1992. En effet, contrairement à ce que l'on a tous tendance à penser, la première découverte d'exoplanète n'a pas eu lieu en 1995 avec 51 Pegasi B grâce Michel Mayor et Didier Queloz, mais bien en 1992, avec l'identification d'au moins deux planètes autour d'un pulsar. Une découverte qui n'a jamais été bien acceptée par la communauté en raison de la nature des pulsars. Il s'agit d'étoiles très denses qui tournent très vite sur elles-mêmes et de résidus de l'explosion d'une étoile.

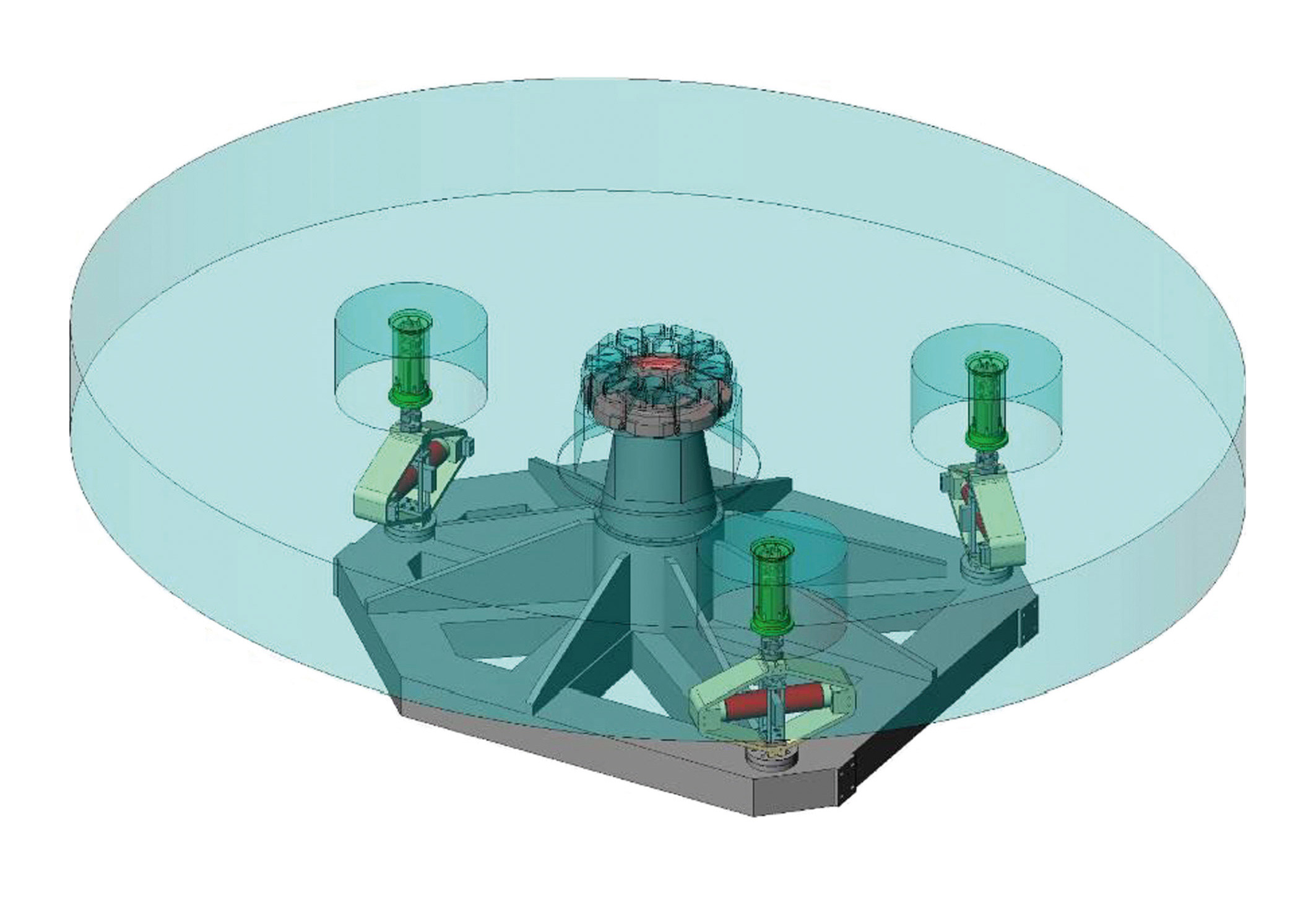

Aujourd'hui, la plupart des agences spatiales s'intéressent à l'étude des exoplanètes. En Europe, après Cheops lancé en 2019 -- un satellite qui a pour principal objectif d'observer seulement des étoiles de notre voisinage autour desquelles des planètes ont été détectées de façon à comprendre la diversité des exoplanètes --, l'ESA développe les missions Ariel, qui a aussi pour but d'étudier des planètes connues, et Plato qui recherchera des planètes comme cela n'a jamais été fait auparavant, avec une capacité à détecter des planètes habitables autour d'étoiles solaires beaucoup plus proches de nous que celles déjà découvertes par la mission Kepler de la Nasa.

Depuis 2004, tout au long de son parcours professionnel, Jean Schneider a été notre principal interlocuteur pour commenter l'actualité des exoplanètes et décrypter les missions en cours ou en développement. Spécialiste français des exoplanètes, Jean Schneider est à l'initiative de la mission Corot et membre de plusieurs missions spatiales. Il est aussi l'auteur de l'Encyclopédie des planètes extrasolaires, devenue au fil du temps la référence mondiale du recensement de ces corps célestes. À ce jour, cette encyclopédie recense 5.120 exoplanètes confirmées et plus de 1.000 autres sont en attente de confirmation.

Le saviez-vous ?

Du fait de « son exhaustivité », l'Encyclopédie des planètes extrasolaires est devenue au fil du temps la référence mondiale du recensement de ces corps célestes. Depuis 1995, cette encyclopédie en ligne est utilisée par un public très large comme des journalistes, des amateurs éclairés ou des scientifiques, notamment des théoriciens.

À l'occasion de la mise en service du télescope James-Webb, dont on attend de nombreuses découvertes et avancées concernant les exoplanètes, il nous a paru intéressant de confronter Jean Schneider à certaines de ses réponses de cette époque, ainsi qu'à ses attentes en matière de découvertes et avancées scientifiques.

Futura : 30 ans après la découverte de première exoplanète, quel regard portez-vous sur cette discipline ?

Jean Schneider : Je me suis intéressé très tôt à ces objets, bien avant que Michel Mayor et Didier Queloz découvrent 51 Pegasi B. À cette époque, je pensais que l'on en découvrirait, mais seulement quelques-unes ! J'ai donc été très agréablement surpris que le nombre de planètes extrasolairesplanètes extrasolaires n'ait jamais cessé d'augmenter.

Si je devais avoir un regret, je dirais que les moyens que la France accorde à cette discipline sont très modestes par rapport à d'autres pays. Malgré tout, nos premières réalisations ont été de vrais succès technologiques et, dans une certaine mesure, scientifiques.

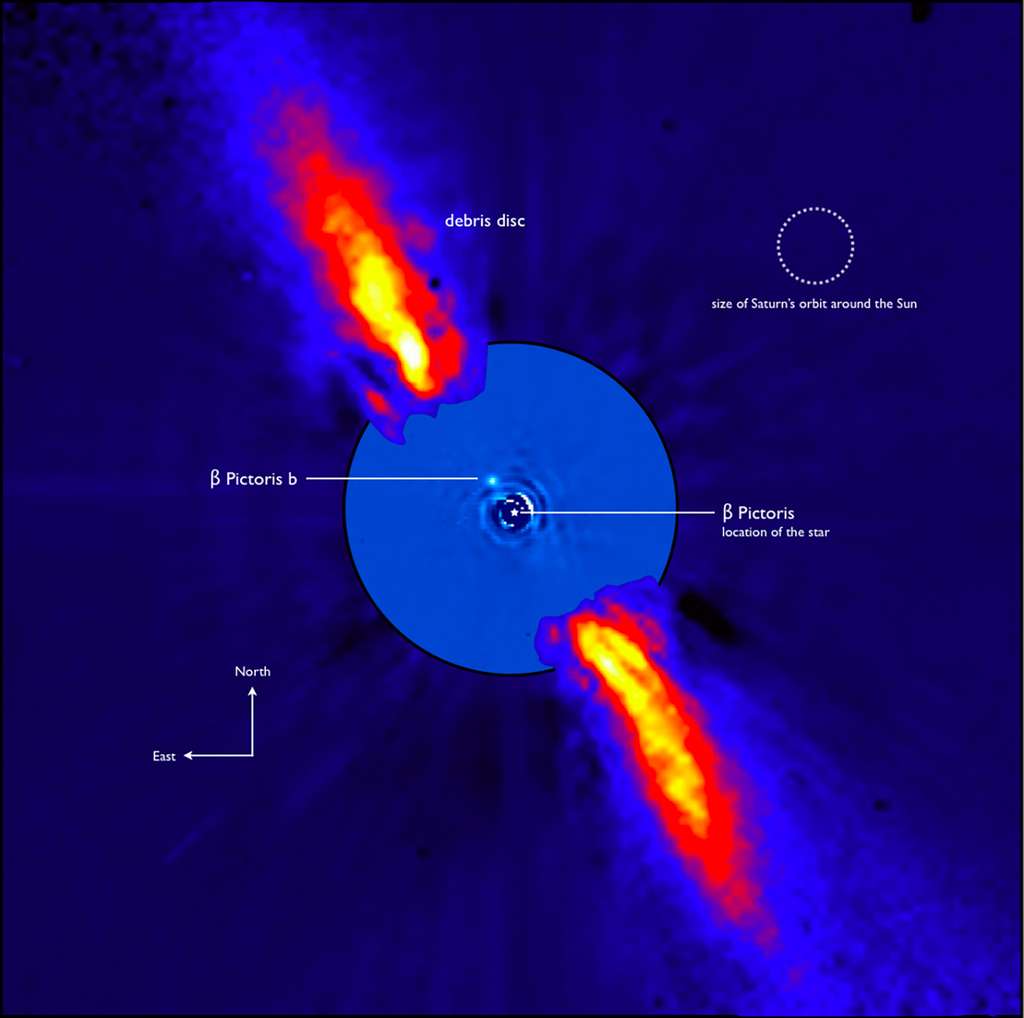

Je retiendrais le satellite CorotCorot qui combinait sismologiesismologie et transits planétairestransits planétaires sur une même mission au succès scientifique relatif, tout comme la caméra Sphère (installée sur le VLTVLT) développée quasiment en même temps et qui, elle aussi, n'a pas eu le succès scientifique escompté. Je signalerais aussi l'instrument Naco (VLT également) qui a permis à Anne-Marie Lagrange de découvrir et d'imager Beta Pictoris B en 2008.

En 2004, je vous interrogeais sur la détection d'une planète tellurique très semblable à la Terre. Près de 20 ans plus tard, où en sommes-nous dans la recherche de ces exoTerres ?

Jean Schneider : Ça avance, bien aidé par les instruments qui utilisent la méthode des vitesses radialesméthode des vitesses radiales de plus en plus précise. Aujourd'hui, on compte une demi-douzaine de planètes de deux ou trois massesmasses terrestres que l'on classe dans « super Terres », des planètes dont la masse est comprise entre 1 et 10 fois la masse de la Terre.

Le télescopetélescope Kepler de la Nasa a également détecté une centaine de petites planètespetites planètes dont on ne connait pas la masse mais seulement le rayon. Les instruments en service aujourd'hui, qu'ils soient terrestres ou spatiaux, ne sont pas assez sensibles pour découvrir des planètes similaires à la Terre. Pour en découvrir, il faut attendre la mise en service du télescope géant E-ELT à l'horizon 2030.

Toujours en 2004, je vous demandais si le Système solaire était une singularité dans l'Univers ? À l’époque, vous jugiez qu’il était trop tôt pour trancher sur cette question. Qu’en est-il aujourd’hui ?

Jean Schneider : À ma connaissance, nous n'avons pas trouvé de système avec huit planètes qui présentait une architecture similaire. À mon avis, ce n'est pas important. Tous les systèmes solairessystèmes solaires sont différents les uns des autres. En fait, cela dépend où l'on place les curseurs de la différence. Des orbitesorbites excentriquesexcentriques, des Jupiter chaudsJupiter chauds...

À ce sujet, je souhaite revenir sur la décision stupide et ridicule de l'Union astronomique internationaleUnion astronomique internationale qui, en 2006, a décidé de redéfinir ce qu'est une planète, et de répartir les planètes et autres corps du Système solaire en trois catégories. Résultat, aujourd'hui notre Système solaire compte « seulement » huit planètes selon la nouvelle définition de l'UAI, bien trop stricte.

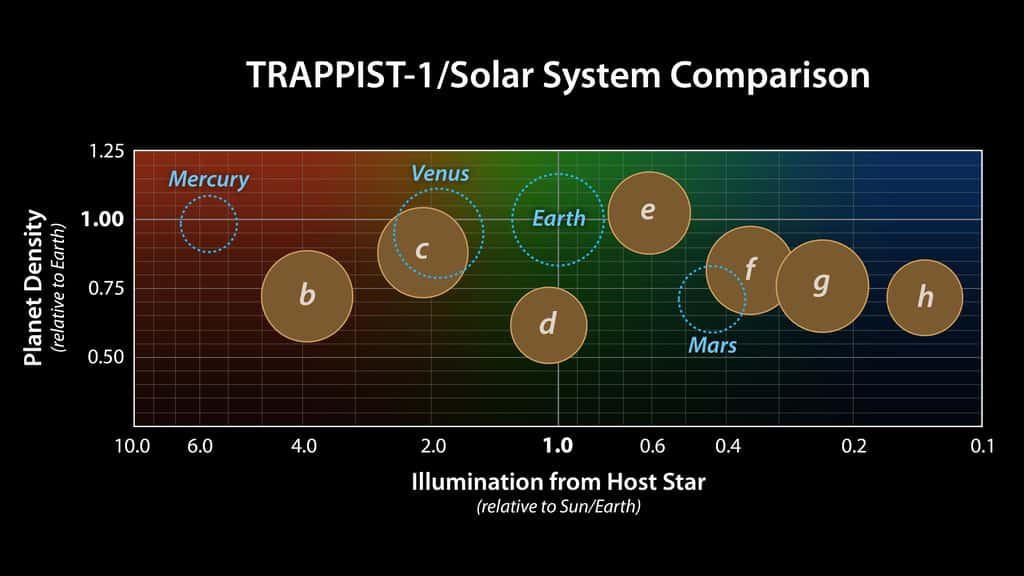

Trappist-1, avec ses sept petites planètes, est peut-être le système planétaire qui ressemble le plus au nôtre à la différence majeure que son étoile est une naine M à peine plus grosse que Jupiter. Un commentaire sur ce système planétaire plutôt surprenant ?

Jean Schneider : À la différence du nôtre, le système Trappist-1 est beaucoup plus resserré, puisque sa plus grande orbite est à peine plus grande que celle de MercureMercure, la planète la plus proche du SoleilSoleil.

Selon vous, quelle est la mission spatiale ou l’instrument terrestre qui vous a le plus marqué dans votre carrière et pourquoi ?

Jean Schneider : Personnellement, je citerais Corot car mon équipe et moi-même sommes à l'initiative de la recherche de planète avec Corot qui, à l'origine, n'était pas conçu pour cela. En 1988, j'ai eu l'idée de combiner sismologie et transits planétaires sur une même mission. J'ai aussi apprécié le télescope Kepler de la Nasa qui est, à ce jour, la mission spatiale qui a découvert le plus d'exoplanètes.

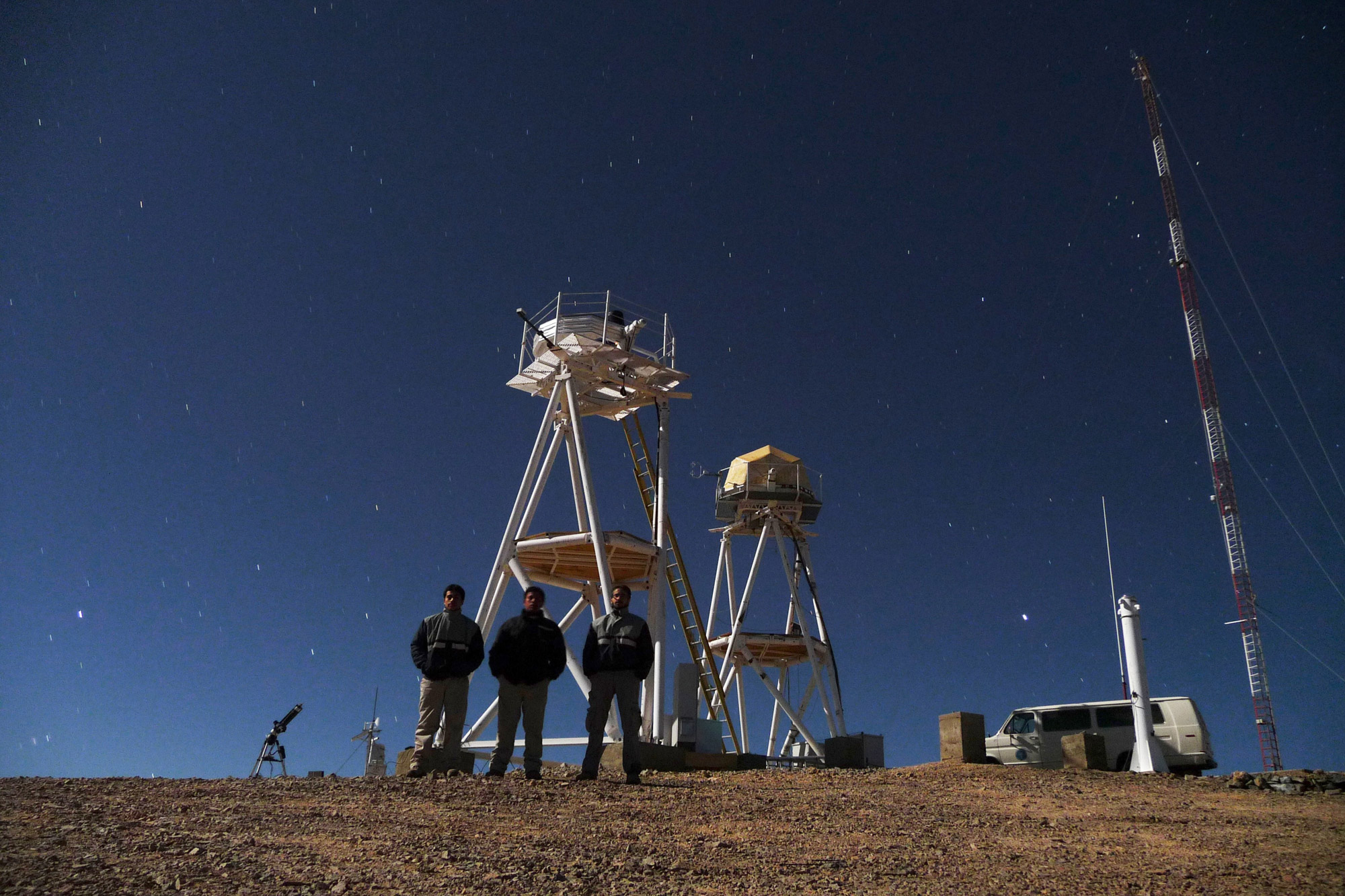

Quant aux instruments terrestres, je citerais les succès du spectrographespectrographe Harps (High Accuracy Radial velocity Planet Searcher)) à qui l'on doit la découverte de nombreuses planètes à l'aide de la mesure des vitesses radiales. Harps est installé sur le télescope de 3,6 mètres de diamètre de l'ESOESO. Son successeur Espresso (Echelle Spectrograph for Rocky Exoplanet and Stable Spectroscopic Observations), est appelé à faire encore mieux. Il pourrait même trouver des planètes assez similaires à la Terre. Cela fait un an qu'il a été mis en service.

De toutes les missions spatiales en développement, laquelle (ou lesquelles) a votre préférence et pourquoi ?

Jean Schneider : Luvoir ou Habex. Il s'agit de deux observatoires en compétition pour devenir le prochain télescope spatialtélescope spatial après JWSTJWST. HabEx, un observatoire spatial inédit, à haut contrastecontraste et à haute résolutionrésolution angulaire, capable de discerner une planète similaire à la Terre dans la zone d'habitabilitézone d'habitabilité de son étoile. Luvoir est sur le même créneau scientifique mais, pour y parvenir, il sera doté d'un miroirmiroir de 15 mètres.

Enfin, je ne peux pas ne pas citer le satellite d'astrométrie GaiaGaia. Lors de la publication du troisième catalogue, la DR3, on comptait 215 planètes candidates. À ne pas en douter, les catalogues suivants devraient en révéler beaucoup d'autres.

Un avis sur le télescope James-Webb ?

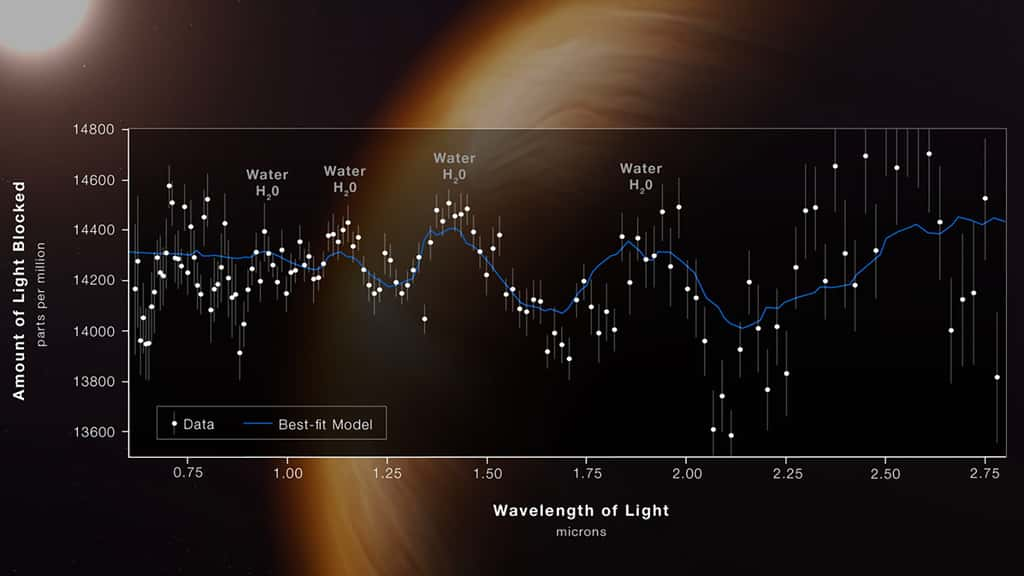

Jean Schneider : Bien qu'il ne soit pas spécialement conçu pour découvrir des exoplanètes, en fait il sera moins utilisé pour en découvrir de nouvelles que pour analyser en détail la composition et la structure d'atmosphèresatmosphères d'exoplanètes déjà connues, je m'attends à ce qu'il en découvre tout de même plusieurs, principalement des Jupiters chauds, par la méthode des transits. Il ne devrait pas être capable de découvrir des planètes similaires à la Terre, communément appelées exoterresexoterres. Mais ce que j'attends surtout de James-Webb, c'est qu'il découvre des exolunes.

À vous lire, on pourrait penser qu’il est plus « facile » de détecter des exolunes que des exoterres ?

Jean Schneider : C'est vrai mais ça ne concerne que les rares planètes que James-Webb pourra observer directement en imagerie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que James-Webb utilise la méthode des transits qui consiste à mesurer la luminositéluminosité d'une étoile afin de détecter une baisse de luminosité périodique associée au passage d'une exoplanète. Or, le transit et la photométrie d'une exolune passant devant sa planète est plus simple à mesurer que le passage d'une planète devant son étoile.

Selon vous, quel concept de mission spatiale a votre préférence pour détecter des exoterres, faire de l’imagerie dans le visible ou étudier les atmosphères d’exoplanètes ?

Jean Schneider : De loin, l'hypertélescope d'Antoine LabeyrieAntoine Labeyrie. Ça serait le summum, et le summum du summum serait d'y aller ! Je pense que les premiers essais pour envoyer une sonde à destination d'une autre étoile que le Soleil pourrait avoir lieu à l'horizon 2050. La première cible sera ProximaProxima B du d'Alpha du Centaure. C'est du moins le pari du projet Breakthrough Starshot, un projet lancé en 2016.

Quand cette sonde interstellaire pourrait-elle être lancée ?

Jean Schneider : Pas dans un horizon proche. Son coût est un frein certain. Mais il y a aussi de nombreux points durs à surmonter. Déjà, il faudra être certain de pointer correctement la sonde pour qu'elle arrive bien autour de Proxima B et se pose aussi la question de comment on va ralentir la sonde ! Le fait que la planète soit à proximité d'une étoile double est un paramètre à prendre en compte pour la ralentir.

En 2013, votre Encyclopédie des exoplanètes recensait des objets d'une diversité extraordinaire et l’on y trouvait absolument de tout. Neuf ans plus tard, y a-t-il un type d’exoplanètes que vous vous attendiez à découvrir mais qui n’a toujours pas été détecté ? Des planètes binaires par exemple ?

Jean Schneider : Effectivement, je suis très surpris qu'aucune planète binairebinaire n'ait été découverte. Pareil pour les exolunes. Il y a seulement un candidat à ma connaissance que le James-Webb devrait essayer de confirmer. Et j'attends aussi un système planétaire avec davantage de planètes que dans le Système solaire. Dix, quinze ? pourquoi pas ? J'ajouterai que l'Encyclopédie a mis en évidence l'existence d'une diversité de planètes beaucoup plus grande par rapport aux planètes de notre Système solaire.

“Quels que soient les instruments utilisés, spatiaux ou terrestres, la vie végétale est plus facilement détectable que la vie animale”

Quand on parle des exoplanètes, on ne peut évidemment pas s’empêcher de s’interroger sur l’existence d’une forme de vie primitive ou technologiquement avancée. Quel est votre point de vue à ce sujet ?

Jean Schneider : Cette recherche est très difficile. Je suis absolument sûr qu'elle existe sous la forme de microbesmicrobes, de lichens et de végétation. Là où je n'ai aucune idée, c'est de savoir s'il y a quelque part des animaux ou de la technologie. Il y a des arguments pour et contre.

Aussi performants soient-ils, les observatoires terrestresobservatoires terrestres ou spatiaux ont des capacités limitées pour détecter de la vie. S'il ne fait guère de doute que, avec de la persévérance, nous arriverons éventuellement à trouver de l'eau et de l'oxygèneoxygène par spectroscopie, cela ne sera pas une preuve suffisante mais seulement un indice fort. L'E-ELTELT et l'hypertélescope devraient nous permettre de voir de la végétation, les couleurscouleurs des saisonssaisons. Quels que soient les instruments utilisés, spatiaux ou terrestres, la vie végétale est plus facilement détectable que la vie animale.

Un autre aspect que je trouve plus prometteur que le Seti (Search for Extra-Terrestrial IntelligenceSearch for Extra-Terrestrial Intelligence), ce sont les techno-signatures. Avec un très grand observatoire, je pense qu'il est possible de trouver dans le spectrespectre photométrique d'une planète quelque chose qui est le signe d'un artefact industriel comme des gazgaz CFCCFC qui sont produits par l'industrie, ou bien les lumièreslumières des villes.

Le plus surprenant, c'est qu'une planète habitée pourrait être découverte sans que l'on s'y attende !

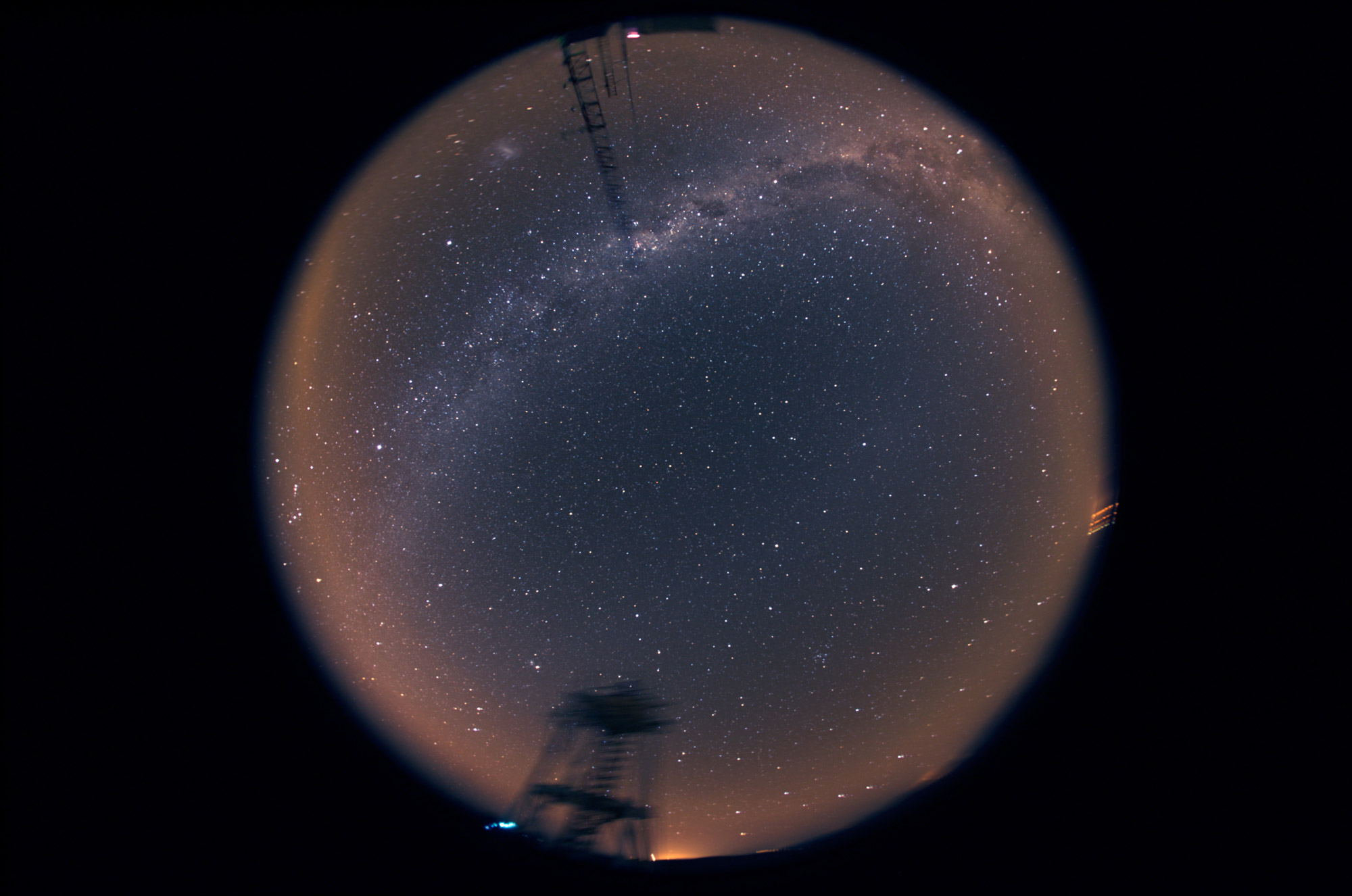

E-ELT : suivez la construction d'un des plus grands télescopes au monde

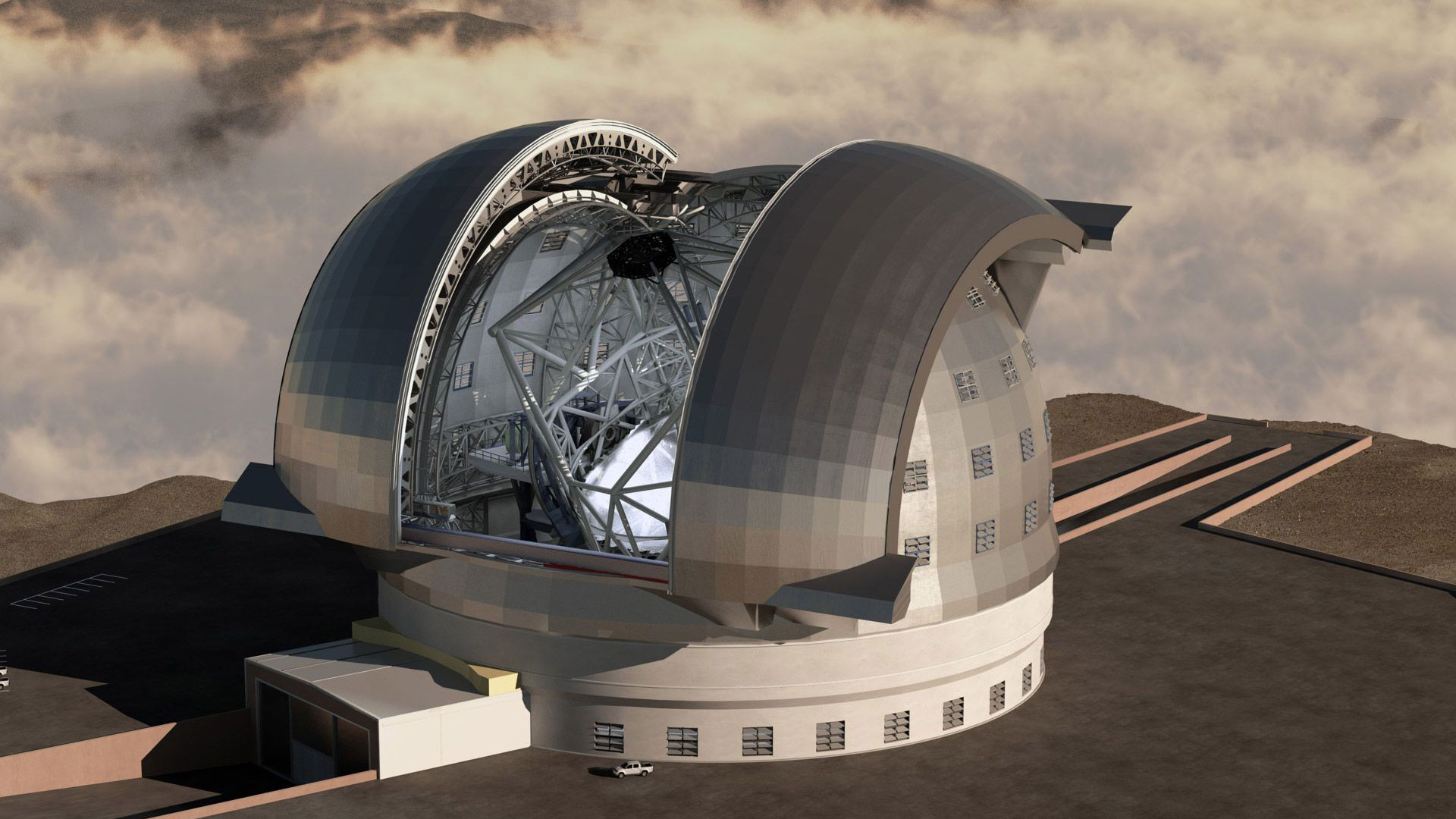

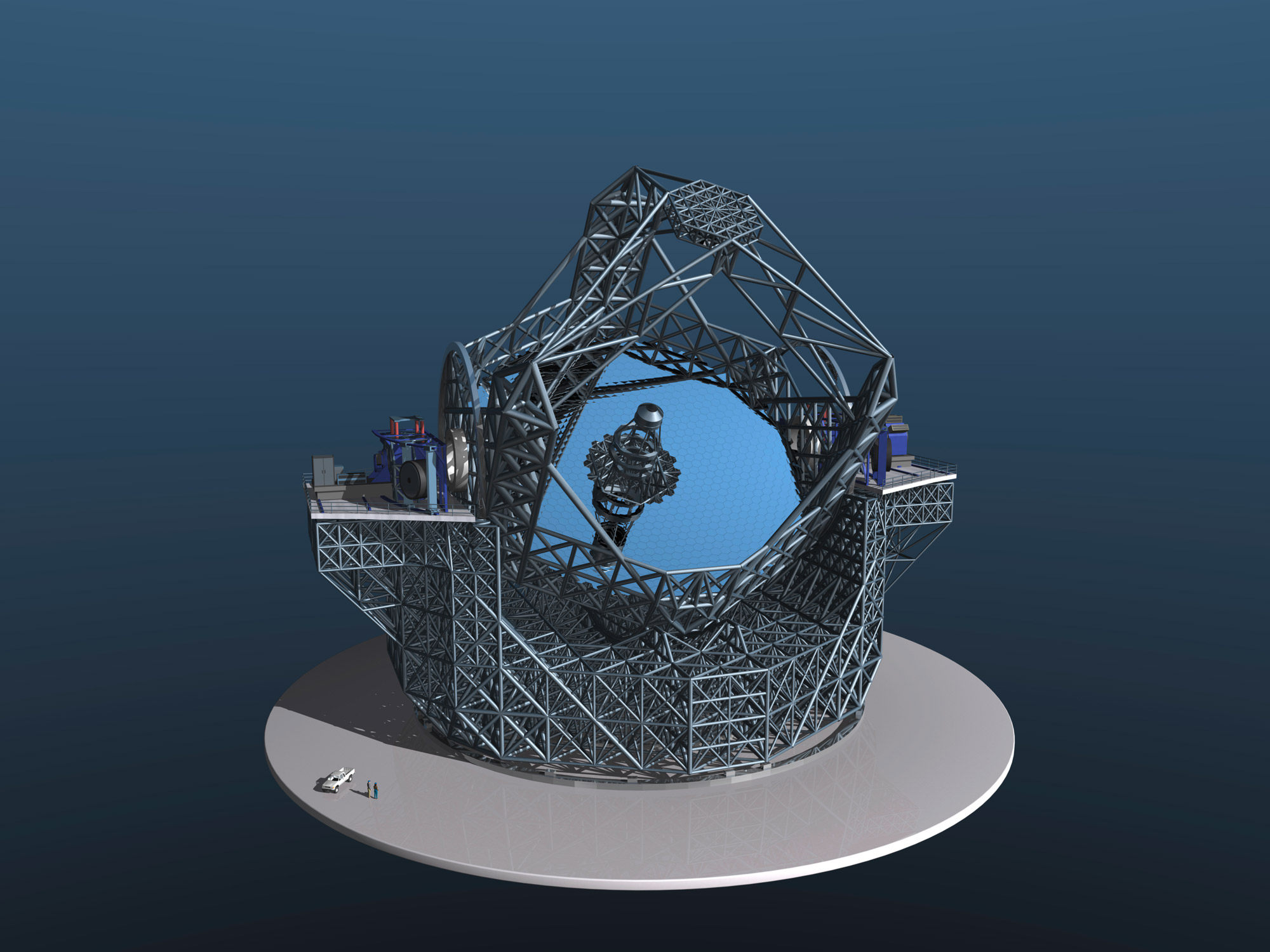

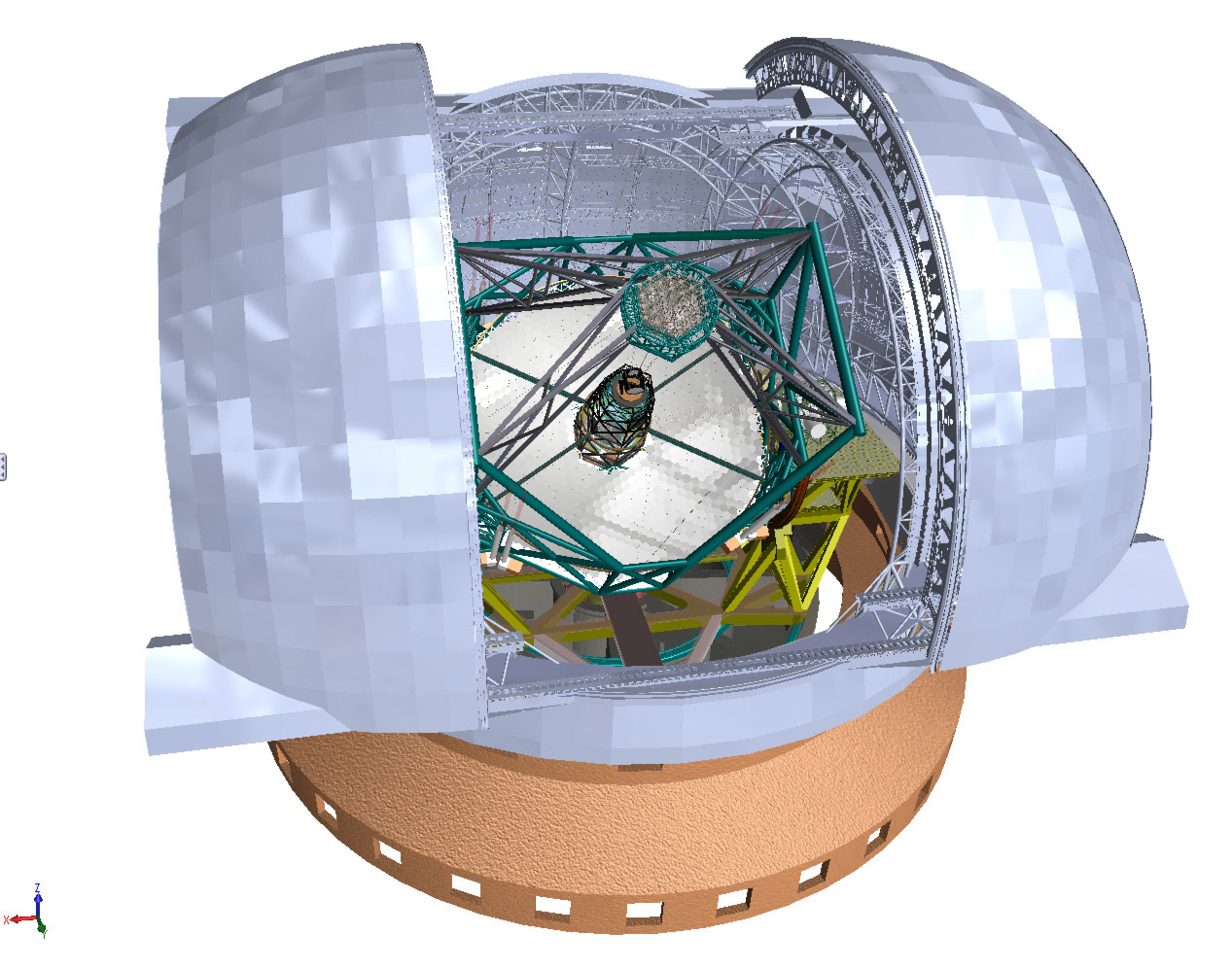

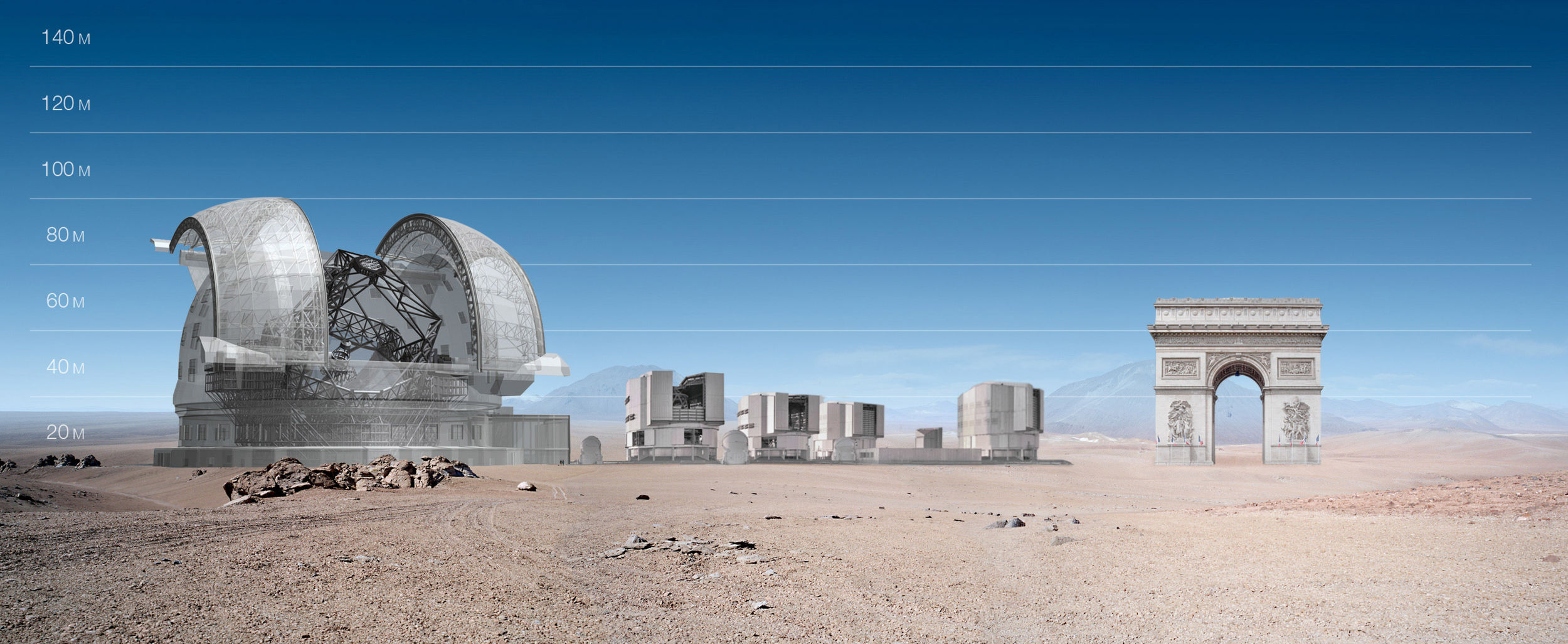

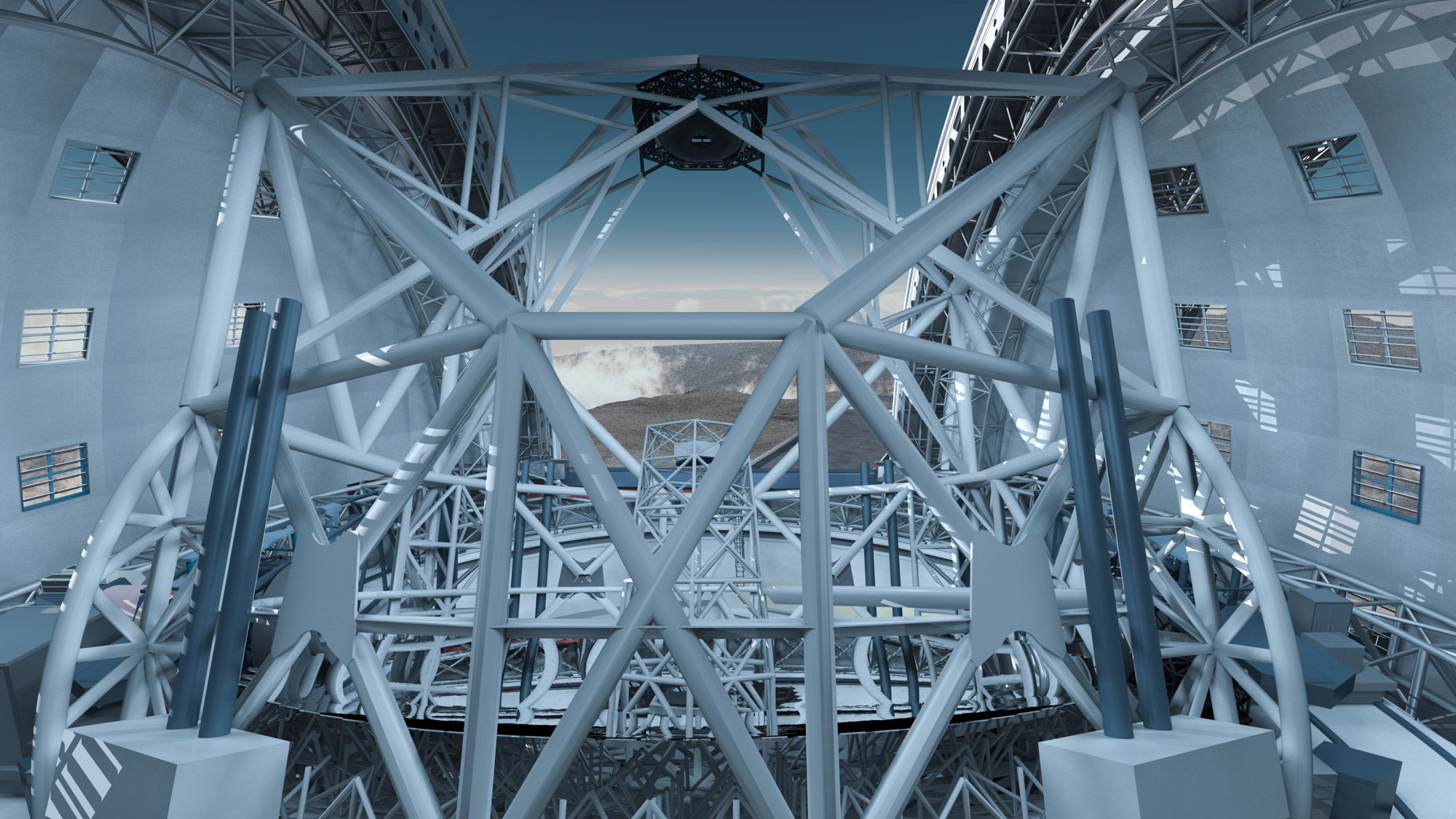

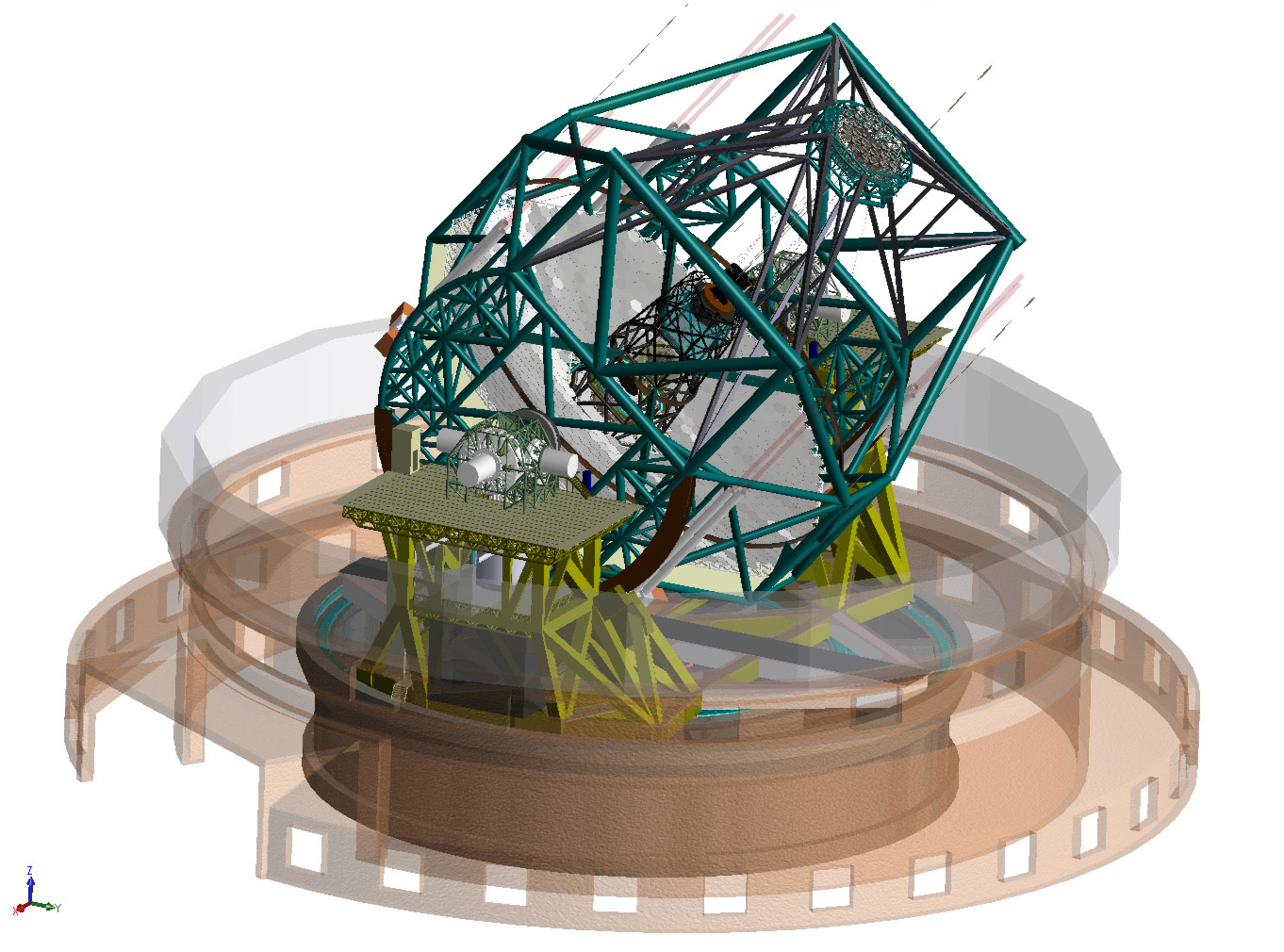

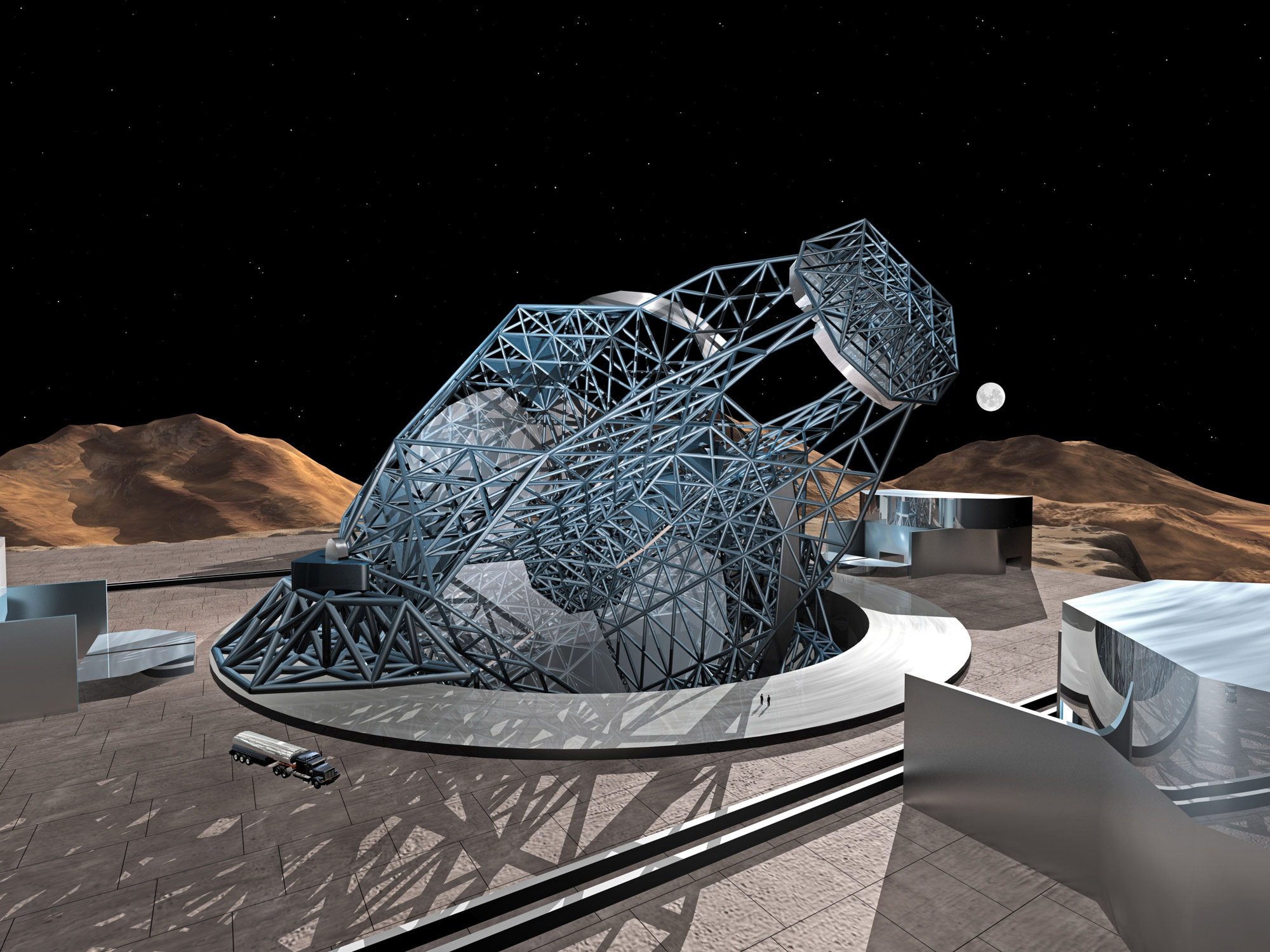

De tous les projets de télescopes géantstélescopes géants, l'E-ELTE-ELT, de l'Eso, est le plus grand. Avec un miroirmiroir de 39 mètres de diamètre, il surpassera les 30 mètres du TMT (Thirty Meter Telescope)), les sept miroirs de 8,4 mètres du télescope géant Magellan et les deux miroirs de 8,6 mètres du Large Binocular Telescope (LBT).

© Eso