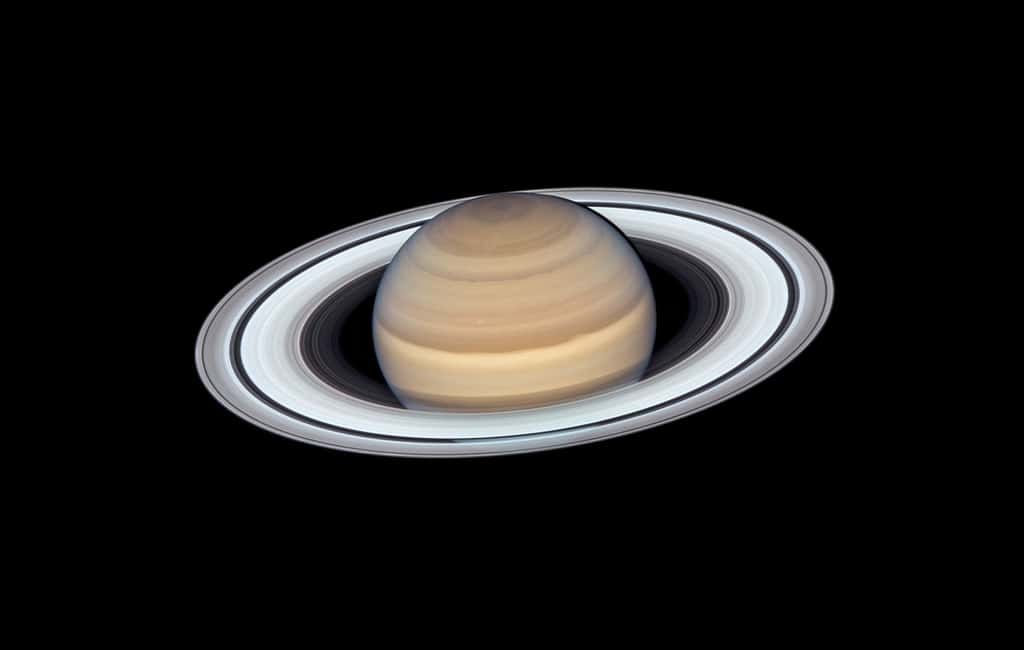

Les anneaux de Saturne font rêver et on aimerait bien connaitre leur origine, quand ils sont nés, pourquoi… et s'ils vont durer. Un nouveau rebondissement remet à l'ordre du jour, en la consolidant, une théorie proposée il y a quelques années et se fondant sur des mesures de la sonde Cassini.

au sommaire

Un nouvel épisode de la saga de la détermination de l'âge des années de SaturneSaturne vient d'arriver sur la Toile comme le montre une publication dans Science Advances. En lisant l'un des précédents articles que Futura consacre régulièrement à cette saga ci-dessous -- plus précisément l'article que nous avons publié en décembre 2017 --, on peut constater que ce sont les travaux déjà menés à l'époque par le physicienphysicien Sascha Kempf, de l'Université de Boulder au Colorado (USA) et ses collègues, qui reviennent sur le devant de la scène.

Selon les arguments avancés, les anneaux de Saturne ne se seraient formés tout au plus que quelques centaines de millions d'années avant la naissance des dinosauresdinosaures sur Terre à la fin du TriasTrias moyen, il y a environ 232 à 234 millions d'années. L'article aujourd'hui publié avec le communiqué de presse de l'Université de Boulder indique en effet que les anneaux ne seraient pas plus vieux que 400 millions d'années selon Kempf et ses collègues Nicolas Altobelli de l'Agence spatiale européenneAgence spatiale européenne, Jürgen Schmidt de la Freie Universität Berlin, Jeffrey Cuzzi et Paul Estrada du centre de recherche Ames de la Nasa, et Ralf Srama de l'Universität Stuttgart.

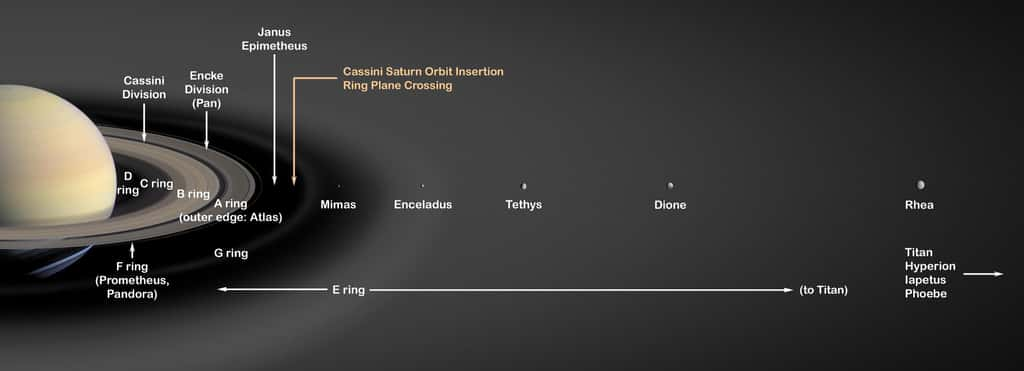

Vous savez où vous êtes ? Au cœur des anneaux de Saturne… Ils sont composés de grains de glace tout petits, quelques dizaines de millimètres jusqu'à quelques mètres mais c'est minuscule à l'échelle de la planète. © Cnes

Rappelons que les premières observations des anneaux de Saturne datent de GaliléeGalilée et que le premier à en comprendre la nature fut le physicien James Clerk Maxwell à qui l'on doit la constitution du système d'équations décrivant les phénomènes électromagnétiques en physique classique, équations impliquant l'existence d'ondes que Maxwell a identifiée comme étant les ondes lumineuses. « D'une certaine manière, nous avons résolu une question qui a commencé avec James Clerk Maxwell », explique d'ailleurs Kempf, professeur au Laboratoire de physique atmosphérique et spatiale (LASP) de CU Boulder.

Des strates de poussières cosmiques

Si tel est bien le cas, il aura fallu attendre que la noosphère se dote d'instruments que Galilée et Maxwell n'ont sans doute pas imaginés, à savoir, d'une part la sonde Cassini, et d'autre part le Cosmic Dust Analyzer qui a permis à Kempf et ses collègues d'analyser le flux de micro-météorites tombant sur les anneaux de Saturne entre 2004 et 2017. Dans ce flux, 163 grains ne pouvant pas provenir des luneslunes du système saturnien ont été identifiés, ce qui a été déterminant pour en déduire l'âge des anneaux.

En effet, nous savons aujourd'hui que les poussières constituant ces anneaux sont de la glace d'eau presque pure, ce qui leur donne une certaine réflectivité. Celle-ci doit être affectée par l'arrivée de micro-météorites externes qui se déposent sur eux telle la poussière dans une pièce au cours du temps.

En supposant un taux de déposition de la poussière cosmique relativement constant au cours des millions d'années, la réflectivité mesurée des anneaux de Saturne indique donc leur âge et il serait donc bien inférieur à celui de la planète et qui doit être celui du Système solaireSystème solaire, soit environ 4,5 milliards d'années.

Toutefois, comme le déclare Kempf, « nous savons approximativement quel âge ont les anneaux, mais cela ne résout aucun de nos autres problèmes. Nous ne savons toujours pas comment ces anneaux se sont formés en premier lieu ».

Sébastien Charnoz est professeur de sciences planétaires à l’Université Paris Cité et à l’Institut de Physique du Globe de Paris. Sébastien Charnoz est un ancien membre de la mission Cassini et un spécialiste de la formation planétaire. Sa présentation reprend les différentes hypothèses quant à l'origine des anneaux. Elle aborde la vive controverse scientifique qui a eu lieu en 2018 à la suite de la première mesure de la masse des anneaux et ses implications éventuelles quant à l'âge du système saturnien. Elle se termine en explorant la possibilité d'existence d'exolunes et d'exo anneaux autour des exoplanètes. © Festival d'Astronomie de Fleurance

Saturne : finalement ses anneaux seraient plus vieux que les dinosaures

Article de Laurent SaccoLaurent Sacco publié le 29 septembre 2019

Une nouvelle estimation de l'âge des anneaux de Saturne basée sur les données de la mission Cassini permet de penser à nouveau que ces anneaux datent des débuts de l'histoire du Système solaire.

L'humanité n'a pris conscience de l'existence des anneaux de Saturne il y a un peu moins de quatre siècles ; ses mathématiciensmathématiciens et ses physiciens ont commencé à explorer leur nature il y a à peine plus de deux siècles. L'arrivée de sondes spatiales, Pioneer 11 d'abord, puis Voyager 1 et 2, et surtout Cassini, ont fait faire des bonds de géants à notre connaissance de ces anneaux. Les informations collectées permettent de tester nos théories sur l'origine des mondes saturniens, lunes et anneaux compris.

Les planétologues, spécialistes de la cosmogonie du Système solaire, avaient fini par penser que le scénario le plus probable pour expliquer l'origine des anneaux de Saturne impliquaient qu'ils se fussent formés il y a environ 4,5 milliards d'années. Les anneaux seraient plus précisément des vestiges des matériaux présents dans le disque protoplanétairedisque protoplanétaire initial autour du SoleilSoleil, matériaux qui n'auraient pas été en mesure de s'accréter pour donner des lunes comme celles autour de Saturne. Un scénario également envisagé conduisait à adopter un âge plus jeune en faisant intervenir un ancien satellite glacé, ou même une comètecomète ayant été détruite par les mêmes forces gravitationnellesforces gravitationnelles qui auraient inhibé la formation planétaire dans le cas du premier scénario.

Or, justement, il y a quelques années, des arguments issus des données fournies par Cassini avaient conduit à se demander sérieusement si les anneaux de Saturne n'étaient pas apparus plus tôt au début de l'époque des dinosaures, comme l'expliquait Futura dans les deux précédents articles ci-dessous.

Des anneaux dynamiques qui se renouvellent

Aujourd'hui, une équipe internationale de chercheurs -- parmi ses membres, Aurélien Crida, de l'UMR Lagrange (CNRS-UCA-l'Observatoire de la Côte d'Azur) à Nice, Sébastien Charnoz de l'Université de Paris / Institut de Physique du Globe (France), Hsiang-Wen Hsu, du Laboratory for Atmospheric and Space Physics (Boulder, USA) et Luke Dones, du Southwest Research Institute (Boulder, USA) -- vient de remettre en cause cette hypothèse dans un article publié dans Nature Astronomy.

L'argument initial pour la jeunesse des anneaux de Saturne reposait sur plusieurs hypothèses et mesures, en l'occurrence sur la détermination précise de la massemasse des anneaux, supposée constante dans le temps, et sur la présence de divers matériaux apportés par un bombardement continu de micro-météorites et de poussières polluant ces anneaux constitués à 95 % de glace et conduisant à leur assombrissement. Plus les anneaux étaient pollués, plus ils devaient être vieux et avoir un âge déterminable en particulier par la connaissance précise de leur masse, ce qu'avait permis la mission Cassini.

Problème : ni la constance de la masse des anneaux ni celle de l'augmentation graduelle de la pollution par accumulation de matériaux micro-météoritiques ne sont assurées. Sur ce dernier point, les données suggèrent en fait que les anneaux se débarrassent d'une façon ou d'une autre de ces matériaux comme l'explique un communiqué du laboratoire J.-L. Lagrange de l'Observatoire de la Côte d'Azur mentionnant la découverte de grains de silicatessilicates et d'une pléthore de moléculesmolécules organiques tombant sur Saturne en provenance des anneaux.

Des modèles d'évolution dynamique des anneaux nourris des mesures de Cassini conduisent alors finalement à un âge d'environ 4 milliards d'années. Mais nous ne sommes pas à l'abri d'une nouvelle surprise faisant pencher le balancier dans une autre direction...

Saturne et ses lunes imagée par Hubble. © Nasa, ESA, Hubble

Surprenant : l'eau des anneaux de Saturne ressemble à celle de la Terre !

Article de Laurent Sacco publié le 17/12/2018

L'analyse de certaines données de la sonde Cassini dans l'infrarougeinfrarouge révèle que les anneaux de Saturne ont un contenu en eau lourdeeau lourde, très voisin de celui de la Terre alors qu'on le supposait jusqu'à 10 fois plus élevé. La découverte pointe vers une origine commune de l'eau sur Terre et dans la glace de ces anneaux.

C'est pendant la période héroïque de la création de la physique nucléaire et de la physique quantiquephysique quantique (1900-1940) que le prix Nobel de chimiechimie, Harold Clayton Urey, a fait la découverte du fameux isotopeisotope de l'hydrogènehydrogène, le deutérium. Et plus précisément en 1931, en étudiant des spectresspectres alors qu'il était en poste à l'université de ColumbiaColumbia aux USA. Le neutronneutron n'allait être découvert que l'année suivante par le britannique Chadwick, permettant de mieux comprendre les isotopes des éléments que l'on découvrait depuis quelques temps. En l'occurrence, Urey compris qu'il existait trois isotopes de l'hydrogène qu'il baptisa, en 1934, protium, deutérium et tritium, sous l'influence de son ancien directeur de thèse, le célèbre chimiste états-uniens aux multiples contributions, Gilbert NewtonNewton Lewis, et à qui l'on doit le terme de photonphoton pour décrire les quanta de lumièrelumière d'EinsteinEinstein. L'isotope de deutérium contient un neutron en plus d'un protonproton et son nom dérive de deuteros, en grec, qui signifie second. Dès 1933, Lewis réussi à obtenir le premier échantillon purifié d'eau lourde, c'est-à-dire une eau avec des molécules D2O où l'hydrogène H est remplacé par le deutérium D.

Une présentation de la lune de Saturne Phoebé, vue par Cassini. Traduction et sous-titrages en cliquant sur la roue dentée en bas à droite de l'écran. © Nasa

L'eau deutérée, remarquable traceur cosmochimique

Cette molécule et sa variante HDO existent naturellement dans la nature. Sur Terre, l'eau semi-lourde (HDO) est naturellement présente dans l'eau (H2O) avec une proportion de 0,03125 %, soit une molécule pour 3.200 molécules d'eau. On a fini par se rendre compte de son importance en géochimie et en cosmochimie car, comme l'avait compris Urey, l'étude de la naissance du Système solaire n'est pas qu'un problème de mécanique céleste mais aussi un problème de chimie. Il s'est avéré que la mesure du rapport d'abondance isotopique D/H était, par exemple, un bon traceur de l’origine de l’eau des océans sur Terre mais aussi, plus généralement, des lieux de formation des astéroïdesastéroïdes et des comètes dans le Système solaire. En effet, plus un milieu est froid, plus l'eau deutérée (H20-HDO-D2O) se concentre dans l'eau ordinaire car l'agitation thermique ne favorise pas l'évaporation des molécules contenant au moins un isotope de deutérium.

À cet égard, une équipe de chercheurs états-uniens vient d'annoncer dans le célèbre journal Icarus qu'elle avait fait une découverte surprenante grâce à la sonde Cassini. Elle s'est désintégrée dans l'atmosphèreatmosphère de Saturne mais son héritage reste bien vivant car l'analyse des données collectées va continuer encore longtemps. En l'occurrence, il s'agit des observations faites dans l'infrarouge avec l'instrument Visual and Infrared Mapping Spectrometer (VIMS). Les astrochimistes s'en sont servis pour étudier le spectre de la lumière réfléchielumière réfléchie par les anneaux et les lunes glacés de Saturne. Cela permet d'en tirer des estimations du fameux rapport D/H dans les glaces de ces objets.

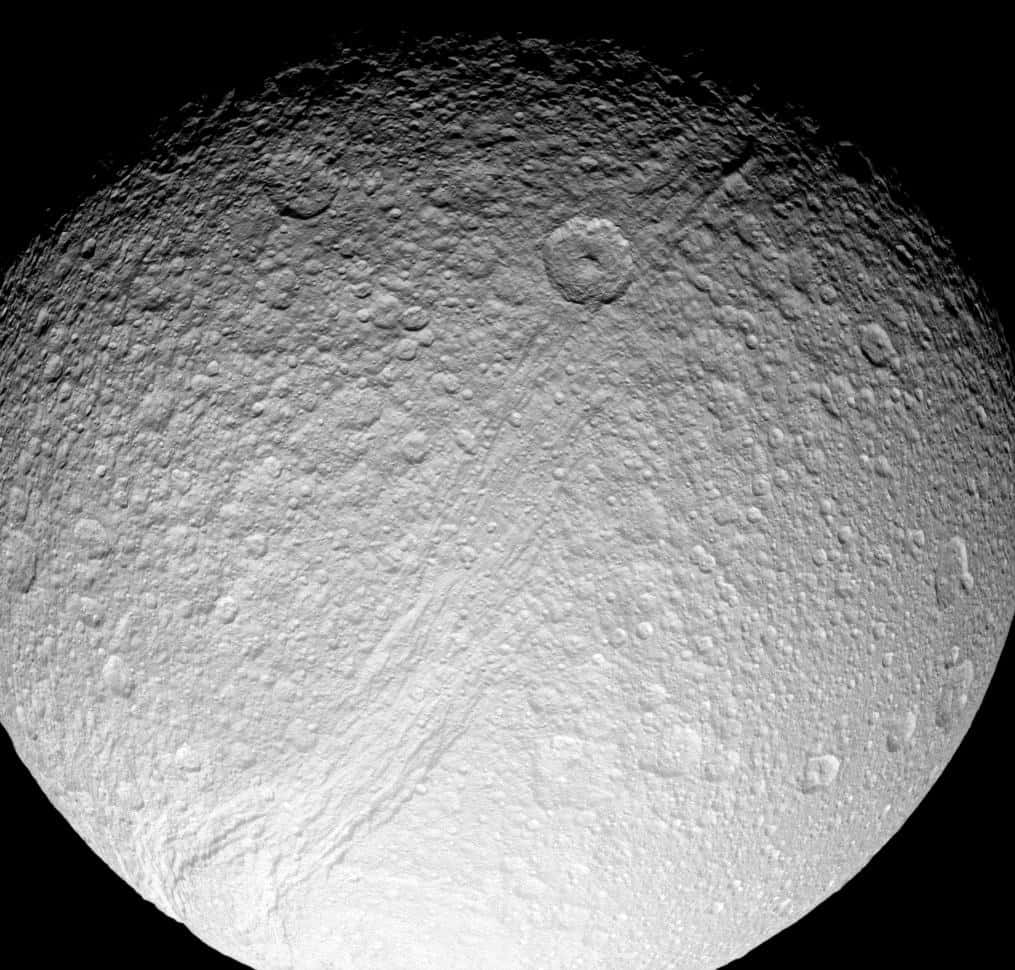

C'est une petite bombe qui vient d'exploser ! Les modèles de formation du Système solaire généralement considérés prédisaient un rapport D/H élevé, jusqu'à 10 fois celui de la Terre en moyenne. Or, à l'exception de Phoebé, l'une des lunes de Saturne où ce rapport est effectivement 8,3 fois plus important, il ne diffère que de quelques pourcents dans le cas des anneaux et des autres lunes principales de la géante gazeusegéante gazeuse.

Un résultat étonnant se retrouve aussi au niveau du rapport des isotopes de carbonecarbone 13C/12C dans la glace carbonique, encore appelée « glace sècheglace sèche » ou « carboglace » présente sur JapetJapet et Phoebé. Japet a un rapport voisin de celui trouvé sur Terre mais Phoebé se distingue à nouveau avec un rapport cinq fois plus élevé.

Que conclure de tout cela ? D'abord que l'eau de la Terre et l'eau des anneaux ainsi que des principaux satellites de Saturne ont une origine voisine, ce qui pose de nouvelles contraintes encore mal comprises sur la théorie de la formation du Système solaire. Mais aussi que la cosmochimie semble confirmer ce que la mécanique céleste suggérait : à savoir que Phoebé est un objet faisant initialement partie des centaures, donc originaire de la ceinture de Kuiperceinture de Kuiper avant d'avoir été capturé par Saturne.

Les anneaux de Saturne sont jeunes, nous dit Cassini

Article de Laurent Sacco publié le 21/12/2017

Il existe de multiples théories concernant l'âge des anneaux de Saturne. La plus communément admise les fait remonter à l'aubeaube du Système solaire, il y a presque 4,5 milliards d'années. Or, selon les données obtenues par Cassini avant son plongeon final, les anneaux seraient en fait bien plus jeunes : ils seraient même peut-être apparus à l'époque des dinosaures.

Comme Futura le rappelait dans un précédent article (voir ci-dessous), astronomesastronomes, physiciens et mathématiciens se passionnent depuis longtemps pour la nature et l'origine des anneaux de Saturne. Si nous savons maintenant nettement mieux de quoi ils sont faits, grâce aux missions Voyager et, surtout, grâce à Cassini, la solution au problème cosmogonique qui leur est associé nous échappe encore.

De nouvelles données concernant cette énigme ont été révélées lors d'un récent congrès de l'American Geophysical Union (AGU) et elles vont dans le sens d'une révision de l'âge des anneaux de Saturne. Il aurait été intéressant d'avoir à ce sujet la réaction d'André Brahic ; hélas, ce seigneur des anneaux planétaires nous a quittés en 2016. On connaît cependant celle de Jeff Cuzzi. L'astronome est une pointure dans son domaine : il a dirigé le sous-groupe de l'équipe d'imagerie des sondes Voyager dédié à l'étude des anneaux planétaires lors des rencontres avec Saturne, UranusUranus et Neptune.

Pour lui, les travaux exposés par ses collègues Luciano Iess, un planétologue de l'université La Sapienza de Rome, et Sascha Kempf, un astrophysicienastrophysicien de l'université du Colorado (CU), à Boulder (États-Unis), sont convaincants et ils ne cadrent pas avec le scénario standard de la naissance des anneaux de Saturne qui les fait remonter à l'aube du Système solaire, il y a presque 4,5 milliards d'années.

Une vidéo sur la fin de la mission Cassini. Pour obtenir une traduction en français assez fidèle, cliquez sur le rectangle blanc en bas à droite. Les sous-titres en anglais devraient alors apparaître. Cliquez ensuite sur la roue dentée à droite du rectangle, puis sur « Sous-titres » et enfin sur « Traduire automatiquement ». Choisissez « Français ». © NASA Jet Propulsion Laboratory

Des anneaux formés il y a 300 millions d'années tout au plus

En effet, d'après le caractère opaque de l'anneau B de Saturne (le plus important), les scientifiques en avaient déduit que celui-ci contenait une masse supérieure à celle de Mimas, une des lunes de Saturne. Cette masse ne pouvait donc provenir que de la destruction par des forces de maréeforces de marée d'un planétésimal ou de la collision entre deux planétésimaux. Ces derniers n'étant suffisamment abondants pour cela que quelques dizaines de millions d'années après la naissance du Système solaire, les anneaux étaient supposés être vieux.

Mais Luciano Iess vient de révéler qu'avec ses collègues, et grâce aux dernières orbitesorbites de la sonde Cassini avant son grand plongeon final dans la géante, il avait enfin pu estimer sérieusement la masse de l'anneau B : celle-ci correspond en fait à, seulement, 0,4 fois celle de MimasMimas. Cette masse a été déduite des perturbations gravitationnelles exercées par l'anneau sur le mouvementmouvement de la sonde Cassini et qui ont provoqué des décalages Doppler supplémentaires par rapport à ceux calculés initialement. Or, une faible masse pointe vers un âge faible, selon plusieurs théories de la formation des anneaux de Saturne.

Cette conclusion découle aussi des mesures que l'équipe de Sascha Kempf a réalisées avec l'instrument Cosmic Dust Analyzer, destiné à mesurer le flux de micrométéorites interplanétaires dans l'environnement de Saturne. Ces micrométéorites doivent recouvrir les anneaux de glace de Saturne, qui devraient devenir plus sombres avec le temps. Étant donné leur éclat actuel et leur flux, les chercheurs en déduisent également que les anneaux sont jeunes et qu'ils seraient nés il y a 150 à 300 millions d'années tout au plus.

C'est précisément l'ordre de grandeurordre de grandeur de l'âge estimé l'année dernière par Matija Cuk, du Seti Institute, ainsi que Luke Dones et David Nesvorny, du Southwest Research Institute, en se basant sur des simulations numériquessimulations numériques de la mécanique céleste des lunes glacées de Saturne. Reste que nous ne savons toujours pas comment sont nés ces anneaux...

Les anneaux de Saturne pourraient être plus jeunes que les dinosaures

Article de Laurent Sacco publié le 12/04/2016

Les anneaux de Saturne sont-ils nés avec elle ou bien ont-ils été formés plus tard ? La question se pose depuis longtemps. Dernière hypothèse en date, basée sur les observations de la sonde Cassini et des simulations numériques des mouvements de ses lunes : ces anneaux sont nés récemment, alors que les dinosaures arpentaient déjà la Terre.

En 1610, Galilée est le premier à observer Saturne avec une lunette, remarquant sa forme étrange. En 1655, Huygens comprend que la géante est entourée d'un anneau et en 1675, Giovanni Domenico Cassini découvre qu'il est en fait composé d'un grand nombre d'anneaux concentriques séparés les uns des autres. En 1859, James Clerk Maxwell fait voler en éclats la théorie proposée par Laplace en 1787, selon laquelle les anneaux de Saturne sont solides. En se basant de façon ingénieuse sur les lois de la mécanique, Maxwell en déduit qu'ils sont probablement constitués d'un ensemble de petits corps en orbite. Il faudra attendre les travaux de Sofia Kovalevskaya (en français et en allemand, elle signe Sophie Kowalevski), une mathématicienne russe (1850-1891), pour avoir la preuve que les anneaux de Saturne ne peuvent pas être liquidesliquides. C'est finalement en 1895 que les observations de l'astronome états-unien James Edward Keeler établissent définitivement que Maxwell avait raison.

Les astrophysiciens et les mathématiciens intéressés par la cosmogonie tenteront ensuite d'expliquer la formation de ces anneaux et aussi de la dater. On a par exemple proposé qu'ils proviennent de la destruction d'un petit corps céleste qui se serait trop approché de Saturne. Il serait passé sous la limite définie par le mathématicien et astronome Edouard Roche, c'est-à-dire la distance minimale en-deçà de laquelle un petit corps s'approchant d'un gros est détruit par les forces de marée.

L'histoire des lunes de Saturne se lit dans leurs orbites

Les astronomes étudient toujours la question. La dernière nouvelle vient d'être publiée sur arXiv. Elle ne concerne toutefois ce sujet qu'indirectement puisque Matija Cuk, du Seti Institute, ainsi que Luke Dones et David Nesvorny, du Southwest Research Institute, se sont surtout intéressés à la modélisationmodélisation de la mécanique céleste des lunes glacées de Saturne. En 2012, un groupe de chercheurs français était déjà parvenu à la conclusion que ces lunes doivent s'éloigner progressivement de la géante, mais à des vitessesvitesses différentes, en raison des forces de marée.

Or, les changements de leurs orbites modifient aussi les forces d'attraction gravitationnelle qui s'exercent entre elles. Il peut alors se produire ce que l'on appelle des résonancesrésonances, lorsque les périodes des orbites se calent sur des rapports de nombres entiers (une lune fait x tours quand une autre en fait exactement y). Tout comme il suffit de pousser légèrement une personne sur une balançoire, au bon moment, donc avec une bonne fréquencefréquence, pour amplifier son mouvement, une telle résonance peut conduire des petits corps en orbite à en affecter d'autres de façon importante sur une échelle de temps assez grande. Les excentricitésexcentricités et les inclinaisons des orbites peuvent ainsi être notablement modifiées.

Les simulations conduites par les trois chercheurs états-uniens pour reconstituer l'histoire des lunes de Saturne les ont ainsi conduits à une découverte intéressante.

Des lunes et des anneaux nées de collisions

Les orbites de TéthysTéthys, DionéDioné et RhéaRhéa auraient dû être passablement modifiées... sauf si elles existent depuis peu de temps à l'échelle de l'histoire du Système solaire. Cet âge peut être estimé en évaluant la quantité d'énergieénergie nécessaire pour alimenter l'activité d'Encelade. On suppose pour cela que les geysersgeysers qui en sont l'expression la plus manifeste résultent, tout comme les volcans de Io, du chauffage de la lune par les forces de marée.

Cette estimation mène à la conclusion qu'à l'exception de TitanTitan et Japet, plus lointaines, ces lunes glacées ne devraient avoir subi d'effets de marée et de perturbations gravitationnelles que depuis cent millions d'années tout au plus. Elles n'auraient donc commencé leurs orbites autour de Saturne qu'à cette époque.

Selon les chercheurs, il est raisonnable de penser que Thétis, Dionée et Rhéa seraient nées en même temps que les anneaux de Saturne. Elles se seraient formées avec les débris laissés par d'autres lunes que les perturbations gravitationnelles auraient conduites à entrer en collision ou à trop s'approcher de la géante. S'ils ont raison, les anneaux de Saturne ne seraient pas aussi anciens que la planète, comme certains le pensent. Munis de lunettes astronomiques, les dinosaures auraient donc pu assister à leur formation.

Ce qu’il faut

retenir

- Les scientifiques pensaient que les anneaux de Saturne étaient probablement nés peu de temps après le Système solaire, il y a environ 4,5 milliards d'années. Pourtant, les données transmises par Cassini avaient conduit à remettre en question cet âge. Selon la sonde, les anneaux n'auraient été vieux que de 300 millions d'années tout au plus, les processus de leur naissance restant toujours inconnus.

- Une nouvelle étude laissait à nouveau penser il y a quelques années que les anneaux sont très vieux, âgés d'au moins 4 milliards d'années.

- En outre, le rapport isotopique D/H de la glace des anneaux de Saturne était très voisin de celui trouvé en moyenne dans l'eau sur Terre. Ce qui pointait vers une origine commune, difficile à comprendre dans le cadre de la cosmogonie actuelle du Système solaire.

- Un nouveau retournement de situation remet au goût du jour l'hypothèse d'un âge inférieur à 400 millions d'années.