). Aujourd'hui, suite de cette série consacrée à Huygens et aux secrets de Titan, avec des révélations sur les caractéristiques de son atmosphère et l'origine de ses aérosols.

). Aujourd'hui, suite de cette série consacrée à Huygens et aux secrets de Titan, avec des révélations sur les caractéristiques de son atmosphère et l'origine de ses aérosols.au sommaire

Ouverture de la conférence de presse consacrée à Huygens et Mars Express

(Crédits : Christophe Olry/Futura-Sciences)

HASI lève le voile sur la structure de l'atmosphère

Après John Zarnecki, c'est au tour de Marcello Fulchignoni, responsable de l'instrument HASI (Huygens Atmospheric Structure Instrument) de dévoiler ses résultats concernant la structure de l'atmosphèreatmosphère de TitanTitan .« Nous avons pu reconstruire ses caractéristiques entre 1400 kilomètres d'altitude et la surface

» déclare-t-il en guise d'introduction, avant d'enchaîner sur les premières conclusions :

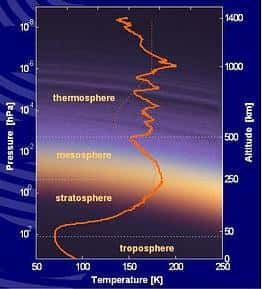

- Dans la haute atmosphère, la densité et la température sont plus élevées que prévu (les prévisions se basaient sur un modèle établi à partir des données de Voyager). En effet, la température y atteint entre 150 et 200 Kelvins ;

- Le profil thermique a une forme de vaguevague ciselée, ce qui montre que l'atmosphère est très stratifiée et varie dans le temps, avec de grandes variations de température pour de petits déplacements azimutaux ;

- La température de la stratopausestratopause (évaluée à 250 kilomètres d'altitude) est de -86 degrés Celsius. Les mesures de température effectuées dans la basse stratosphèrestratosphère et à la tropopausetropopause sont en concordance avec celles pratiquées à l'époque par Voyager ;

- A la surface, la température est de -180 degrés Celsius et la pression vaut 1,5 fois celle de la Terre.

Profil thermique de l'atmosphère de Titan

Les analyses révèlent une atmosphère très stratifiée

(Crédits :ESA)

Des éclairs dans le ciel de Titan ?

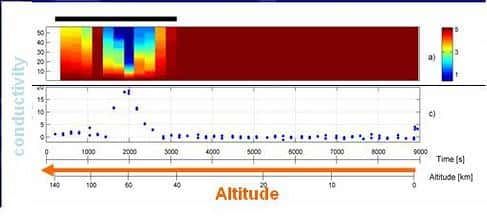

Le sondeur à impédance mutuelle PWA (Permittivity, Waves and Altimetry), intégré à l'instrument HASI, a également permis d'obtenir des données fondamentales sur les caractéristiques électriques de l'atmosphère de Titan.

En particulier, le sondeur y a relevé la présence d'électrons et d'ions positifs et négatifs. Dans la couche de l'ionosphèreionosphère comprise entre 40 et 140 kilomètres d'altitude, on constate une pointe de conductivitéconductivité à 60 kilomètres. Enfin, on a détecté quelques décharges électriques qui pourraient correspondre à des éclairséclairs fulgurant dans le ciel de Titan !

Conductivité de l'atmosphère de Titan en fonction de l'altitude

Des décharges électriques ont été observées : Des éclairs fulgurent-ils dans le ciel de Titan ?

(Crédits : ESA)

Enfin, à la surface, les appareils de mesure n'ont pas détecté la moindre présence de liquideliquide, et ont mesuré une permittivité relativepermittivité relative de l'ordre de 2. D'autre part, la surface observée par la sonde était plate, mais pas lisse.

Les composés chimiques présents dans l'atmosphère de Titan

François F. Raulin a ensuite fait une intervention pour communiquer les résultats des mesures du SpectromètreSpectromètre de massemasse GCMS (Gas Chromatograph Spectrometer), conçu pour mesurer in situ les composés chimiques présents dans l'atmosphère. Les analyses ont été réalisées entre 140 kilomètres d'altitude et la surface. Il en ressort que :

;

- La fraction molairemolaire de méthane est de 1,5% à 140 kilomètres d'altitude, et de 5% à la surface ;

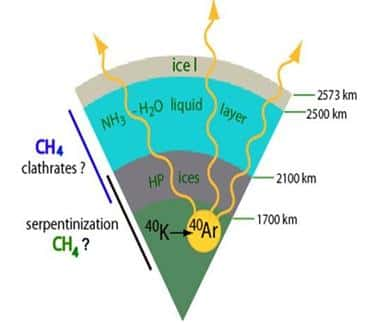

- Le GCMS a détecté de faibles quantités de gazgaz nobles : le kryptonkrypton et le xénonxénon sont presque inexistants (inférieurs à 10 parties par milliard). Ceci tend à prouver qu'à l'origine, l'atmosphère était formée d'ammoniaqueammoniaque qui se serait transformé au cours du temps en azote ;

- Par contre, la présence d'argonargon 40 est avérée, comme sur Terre. Il serait le résultat de la décomposition du potassiumpotassium 40 dans la structure interne de Titan et aurait été rejeté dans l'atmosphère par un processus volcanique. Ceci témoignerait d'une activité géologique sur Titan !

L'argon 40 présent dans l'atmosphère serait le fruit de la décomposition du potassium 40 dans la structure interne de Titan

Il serait ensuite rejeté dans l'atmosphère par un processus volcanique.

(Crédits : ESA)

D'autre part, le ratio entre le carbonecarbone 12 et le carbone 13 est de 82,3. D'après François F. Raulin, ceci montrerait que le méthane présent dans l'atmosphère doit être continuellement ou épisodiquement alimenté par la structure interne de Titan.

Enfin, une grande source de méthane d'origine non biologique a été découverte à l'intérieur de Titan. Les scientifiques pensent qu'un processus similaire aurait pu produire un tel réservoir de méthane sur Terre. Si ce fait se vérifiait, on pourrait peut-être espérer trouver de nouvelles sources d'énergieénergie sur notre planète !

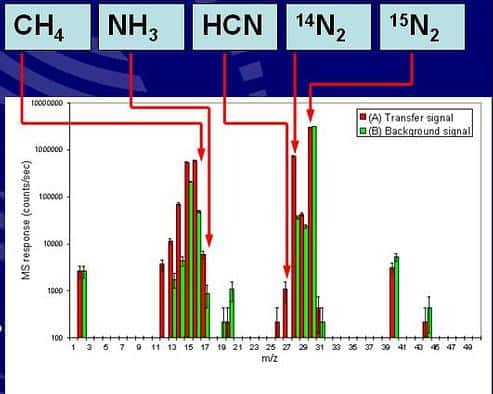

L'azote contribue à la formation des aérosols

Guy Israël, du service d'aéronomie du CNRS et membre de l'équipe ACP (Aerosol Collector Pyrolyser), a succédé à François F. Raulin pour traiter le sujet des aérosolsaérosols. A l'aide d'un échantillonnageéchantillonnage et d'une analyse chimique par pyrolysepyrolyse, son équipe a déterminé la composition chimique des aérosols.

Au vu des analyses, il apparaît que ces derniers sont constitués de matièresmatières réfractairesréfractaires organiques, composées de carbone, d'hydrogènehydrogène et d'azote. La pyrolyse a également établi la présence de HCN et d'ammoniaque.

Ces résultats montrent que l'azote joue un rôle important dans le processus de création des aérosols.

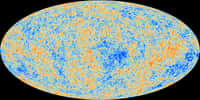

Résultats de l'analyse des gaz issus de la pyrolyse d'un échantillon d'aérosols

On y trouve, entre autres, des matières organiques réfractaires à base de carbone, d'hydrogène et d'azote

(Crédits :ESA)

Futura-Sciences vous donne rendez-vous prochainement pour le dernier épisode de notre série consacrée à Titan. Vous y découvrirez des données inédites sur la surface et la géologiegéologie de Titan, des images haute résolutionrésolution de la descente de Huygens, et pourrez y lire la transcriptiontranscription du jeu de questions réponses qui s'est tenu à l'issue de la conférence.