au sommaire

Les grands cycles géochimiques de l'océan

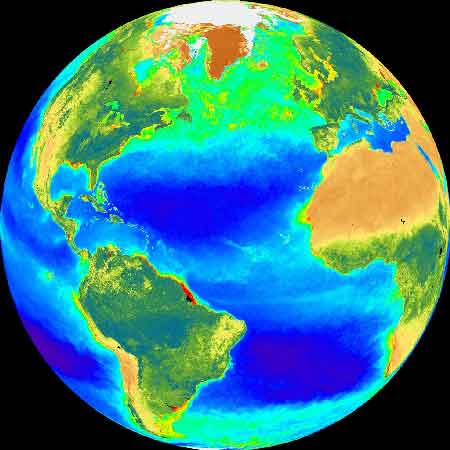

Les océans couvrent 70% de la surface de la planète et forment un réservoir énorme qui agit comme un régulateur très important. Nous examinerons trois aspects du rôle régulateur de l'océan.

- L'océan régulateur des températures atmosphériques

Durant la période estivale, l'océan absorbe les fortes radiations solaires au niveau des zones équatoriales et tropicales, les stocke et redistribue ensuite cette chaleur grâce aux divers courants océaniques qui déplacent les masses d'eau chaude vers les hautes latitudeslatitudes et les masses d'eau froide vers les zones équatoriales et tropicales où elles viennent se réchauffer.

© Pierre André Bourque

Cet échange nord-sud a une forte influence sur les températures atmosphériques. On évalue que s'il n'y avait pas ce régulateur, le flux de chaleur des latitudes méridionales vers les hautes latitudes serait deux fois moindre, avec la conséquence que les contrastescontrastes entre les climatsclimats seraient encore plus accentués: il ferait plus froid aux pôles et plus chaud à l'équateuréquateur.

Les courants profonds ne sont pas directement influencés par le régime des ventsvents, mais sont plutôt contrôlés par les changements de température et de salinité des masses d'eau. Les océanographes ont reconnu un cycle important de la circulation océanique à l'échelle de l'ensemble des océans et à une échelle de temps de l'ordre d'un millier d'années.

© Pierre André Bourque

Il s'agit d'une boucle qui prend son origine dans l'Atlantique-Nord où les eaux froides (refroidies par les vents froids du Canada), salées, denses et bien oxygénées plongent vers les profondeurs, s'écoulent vers le sud sur les fonds océaniques tout au long de l'Atlantique, traversent l'Océan Indien, puis remontent vers le nord le long du Pacifique, pour refaire surface dans le Pacifique-Nord, froides et mal oxygénées. Ces eaux se réchauffent et s'oxygènent tout au long de leur parcours en surface, du Pacifique à l'Atlantique, et, refroidies à nouveau dans l'Atlantique-Nord, plongent pour recommencer le cycle. Il faut environ 1000 ans pour un aller-retour. C'est l'océan global (selon Broeker, 1995, Scientific American, v. 273).

AtmosphèreAtmosphère et océan forment un couple intimement lié. La circulation atmosphériquecirculation atmosphérique influence les courants marins et vice versa. Le meilleur exemple de cette relation intime est le phénomène El NiñoEl Niño, un sujet bien d'actualité (fin 1997).

- L'océan régulateur de sa propre salinité

Qui ne s'est pas demandé un jour pourquoi l'eau de la mer est salée alors que celle des lacs et rivières ne l'est pas ? L'eau marine contient en effet une quantité relativement importante de « sels » dissouts (et non uniquement du sel, NaCl). Les constituants primaires des sels marins sont, par ordre d'importance, les ions chlore Cl- (18,98 g/kgkg), sodiumsodium Na2- (2,65 g/kg), magésium Mg2+ (1,27 g/kg), calciumcalcium Ca2+ (0,40 g/kg) et potassiumpotassium K+ (0,38 g/kg). Sauf pour le calcium dont la quantité peut varier d'un endroit à l'autre, la proportion entre chacun des ions est assez constante à la grandeur des océans. Avec d'autres ions en quantité moindre, ces principaux ions comptent pour 35 g/kg en moyenne dans les océans, qu'on exprime plus communément en pour-mille, soit 35‰, la salinité dite normale de l'océan. On a vu à la section 2 du cours que ces ions peuvent se lier entre eux pour former les minérauxminéraux de la séquence évaporitique, la calcitecalcite (CaCO3)), le gypsegypse (CaSO4.nH2O), la halite (NaCL, le sel de table) et la sylvite (KCl). </sup+>

D'où viennent ces ions? Tous ces ions proviennent de l'altération superficielle des roches. L'eau qui circule sur et dans les roches s'accapare les ions solubles et les transporte vers l'océan. On évalue que les rivières apportent entre 2,5 et 4 milliards de tonnes de sels dissouts dans les océans chaque année. L'eau s'évapore à la surface des océans, laissant derrière les sels. Une partie de cette eau évaporée (eau pure, sans sel) retourne aux continents où elle ruisselle, altère les roches et rapporte à l'océan de nouveaux sels. À recevoir ainsi continuellement des ions, les océans deviendraient-ils progressivement de plus en plus salés!

C'est ce qu'a cru un scientifique irlandais (John Joly) au début du 20ème siècle. Il faut savoir qu'à cette époque, la radioactivitéradioactivité qui aujourd'hui nous sert à dater les roches n'était pas connue (la méthode n'a été mise au point qu'au milieu du 20ème siècle) et que par conséquent l'âge de la Terre était on ne peut plus mal connu; on s'accrochait à l'âge de 100 Ma que Lord KelvinKelvin avait « calculé » en 1866. Cet irlandais s'est donc dit, à partir d'une vieille idée d'un astronomeastronome britannique (Sir Edmund Halley) du début du 18ème siècle, que si l'océan avait commencé à se « saler » au début de l'histoire de la Terre, il ne s'agissait que de diviser le volumevolume total des sels de l'océan actuel par le volume apporté chaque année par les rivières pour connaître le nombre d'années qu'il a fallu pour apporter tout ce sel, donc l'âge de la Terre. Ses calculs l'ont amené à proposer un âge se situant entre 80 et 89 millions d'années, un âge plutôt « conservateur » par rapport à l'âge de 4,55 milliards d'années (4550 millions d'années) que l'on a déterminé par la méthode radiométrique. En fait, si on reprenait les calculs de Joly avec les valeurs des volumes que l'on évalue beaucoup mieux aujourd'hui, on arriverait à un âge de ... 13 millions d'années!

Alors, force est de conclure que l'océan se débarasse annuellement d'une quantité de sel égale à celle que lui apportent les cours d'eau. Il faut donc des puits de sel.

Dans certaines régions côtières du Globe, l'évaporation importante contribue à précipiter les minéraux de la séquence évaporitique et à stocker ces sels dans les sédimentssédiments et roches sédimentairesroches sédimentaires.

Le captage de plusieurs ions par les organismes du planctonplancton ou du benthosbenthos qui les utilisent pour former leur squelette ou leur coquille minéralisés (CaCO3, SiO2); après la mort de l'organisme, les restes minéralisés se déposent sur les fonds marins et sont incorporés dans les sédiments et les roches sédimentaires.

Les embruns marins sont constitués d'eau salée, puisqu'il ne s'agit pas d'évaporation mais carrément de fines gouttelettes transportées par les vents vers les zones côtières continentales.

À la surface des océans, de minuscules bulles d'airair viennent éclater (comme à la surface de votre verre de pepsi ou de votre coupe de champagne, c'est selon vos habitudes de consommation) projetant de l'eau salée qui immédiatement s'évapore, laissant de minuscules cristaux de sels qui sont entraînés par les vents ascendants vers l'atmosphère et transportés vers les continents où ils vont se déposer avec les pluies.

En somme, la salinité actuelle des océans ne représente pas le résultat d'une accumulation progressive de sels, mais l'équilibre entre ce qui entre et ce qui sort de l'océan.

- L'océan régulateur de l'oxygèneoxygène atmosphérique

Un cycle géochimique essentiel à notre survie est en grande partie contrôlé par l'océan. Il s'agit du cycle de l'oxygène libre (O2). Si la vie a pu se maintenir et proliférer à la surface du globe, c'est qu'elle a inventé un mécanisme de défense contre ce poison violent pour elle qu'est l'oxygène. Ce mécanisme, c'est la respiration. En même temps qu'elle inventait ce mécanisme, elle en devenait dépendante.

L'oxygène est essentiellement un sous-produit de la photosynthèsephotosynthèse, ce processus qui, à partir du CO2 et de l'eau, utilise l'énergieénergie solaire, la lumièrelumière, pour fixer le carbonecarbone dans des carbohydrates (CH2O), la matièrematière des premières cellules végétales, ou encore des formes très simples de bactériesbactéries. Cette réaction dégage de l'oxygène comme l'exprime l'équationéquation au haut du schéma qui suit.

© Pierre André Bourque

Au niveau des continents, la végétation, par exemple les grandes forêts, produit une certaine quantité d'oxygène grâce à l'activité de photosynthèse des végétaux. Une partie de cet oxygène est utilisée par les animaux pour respirer. Une autre partie est utilisée pour oxyder la matière organique morte qui provient des végétaux et des animaux. L'excédant est libéré dans l'atmosphère. Le bilan net, sur plusieurs années, d'une forêt en équilibre est pratiquement nul. C'est-à-dire qu'elle consomme autant d'oxygène qu'elle en produit, ne fournissant aucune quantité significative d'oxygène à l'atmosphère. C'est pourquoi il est exagéré de qualifier la grande forêt amazonienne de poumonpoumon de la Terre. (Il y a bien d'autres raisons de vouloir protéger la forêt amazonienne, mais pas celle-là).

C'est l'océan qui pratiquement à lui seul joue le rôle de régulateur de l'oxygène atmosphérique. Le plancton à la surface des océans constitue une biomassebiomasse énorme, beaucoup plus grande que la biomasse terrestre. La composante végétale du plancton, le phytoplanctonphytoplancton, produit de l'oxygène grâce à la photosynthèse. Comme sur les continents, cet oxygène est utilisé pour la respiration par la composante animale du plancton, le zooplanctonzooplancton, et par les autres animaux marins, ainsi que pour l'oxydationoxydation de la matière organique. Cependant, une partie seulement de la matière organique est oxydée, l'autre partie se dépose au fond et est incorporée dans les sédiments (voir au point 3.2.2 ci-haut) où elle est gardée à l'abris de l'oxygène. Cette matière organique sera éventuellement ramenée à la surface sous forme de combustiblescombustibles fossilesfossiles, pétrolepétrole et charboncharbon, beaucoup plus tard dans le cycle géologique par les mouvementsmouvements tectoniques, et elle sera oxydée. Finalement, il y a une partie de l'oxygène océanique qui est libérée dans l'atmosphère. Il s'est établi, depuis le début du PaléozoïquePaléozoïque, c'est-à-dire en gros depuis 550 Ma, un équilibre dans ce cycle qui maintient le taux d'oxygène dans l'atmosphère autour de 21%.

- L'océan régulateur du gaz carboniquegaz carbonique atmosphérique

L'océan est le régulateur d'un autre gaz atmosphérique important pour notre survie: le CO2. Ce dernier est le responsable de cet effet de serreeffet de serre qui a permis le maintien de la vie sur terre. Le CO2 est un gaz produit par l'oxydation des matières organiques, incluant la respiration des animaux et la combustioncombustion des pétroles et des charbons qui sont dérivés de la matière organique. Les volcansvolcans émettent aussi une certaine quantité de CO2 dans l'atmosphère. L'océan consomme une grande quantité de CO2, soit en le dissolvant dans l'eau, soit en l'utilisant pour la photosynthèse, soit en l'incorporant dans le CaCO3 pour la fabrication des coquilles des organismes.

Pour en savoir plus : Planète Terre

Cet article est reproduit avec son accord.