au sommaire

Le champ de gravité de la Terre ainsi que son champ magnétique ont été découverts depuis bien longtemps et ont été étudiés scientifiquement de façon approfondie depuis le XIXe siècle dans le cadre de la géophysique. Les variations dans l'espace et dans le temps de ces champs contiennent de précieuses informations sur l'intérieur de notre planète et sa dynamique. Il a toutefois fallu attendre le XXe siècle pour faire des progrès dans l'étude de ces champs des autres astres du Système solaire, et tout simplement les mettre en évidence pour les autres planètes en ce qui concerne le champ magnétique.

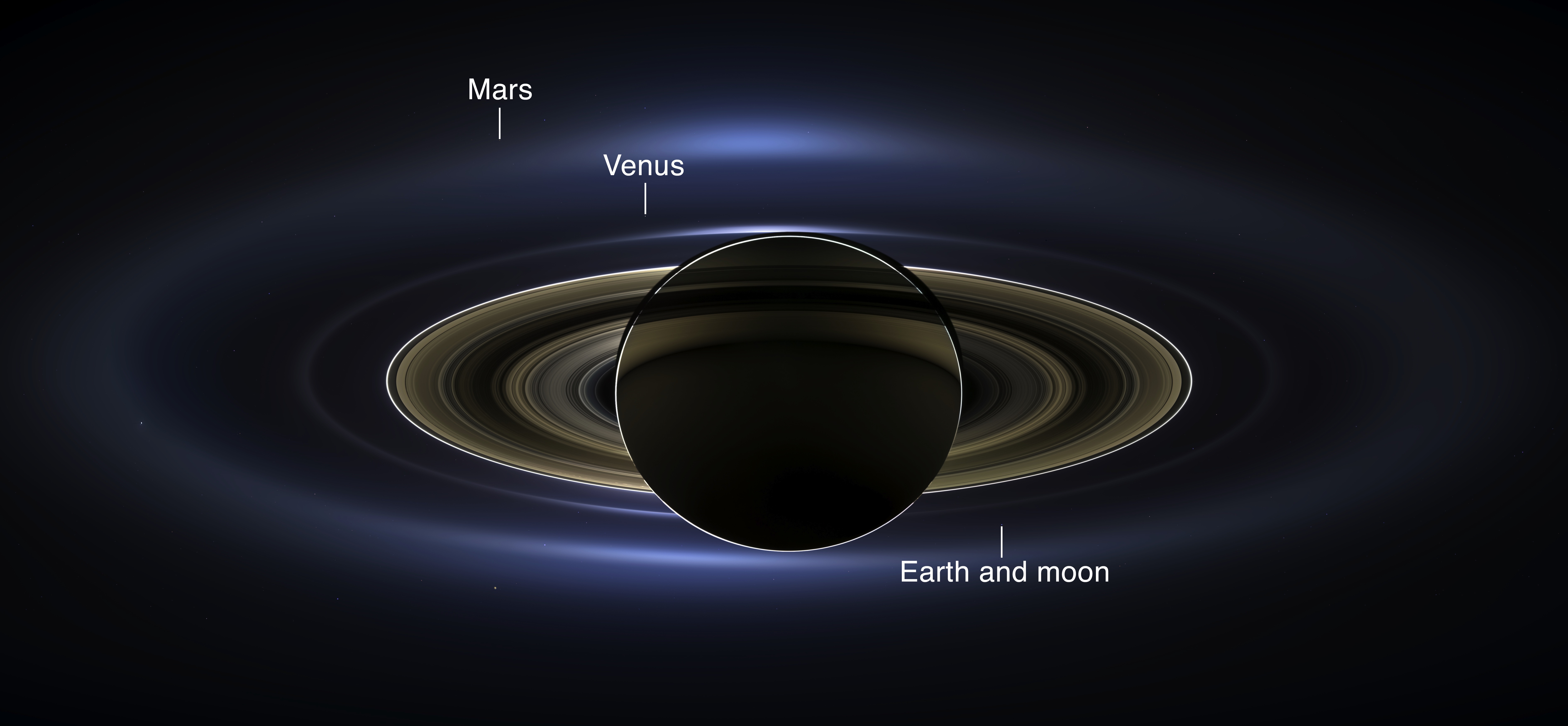

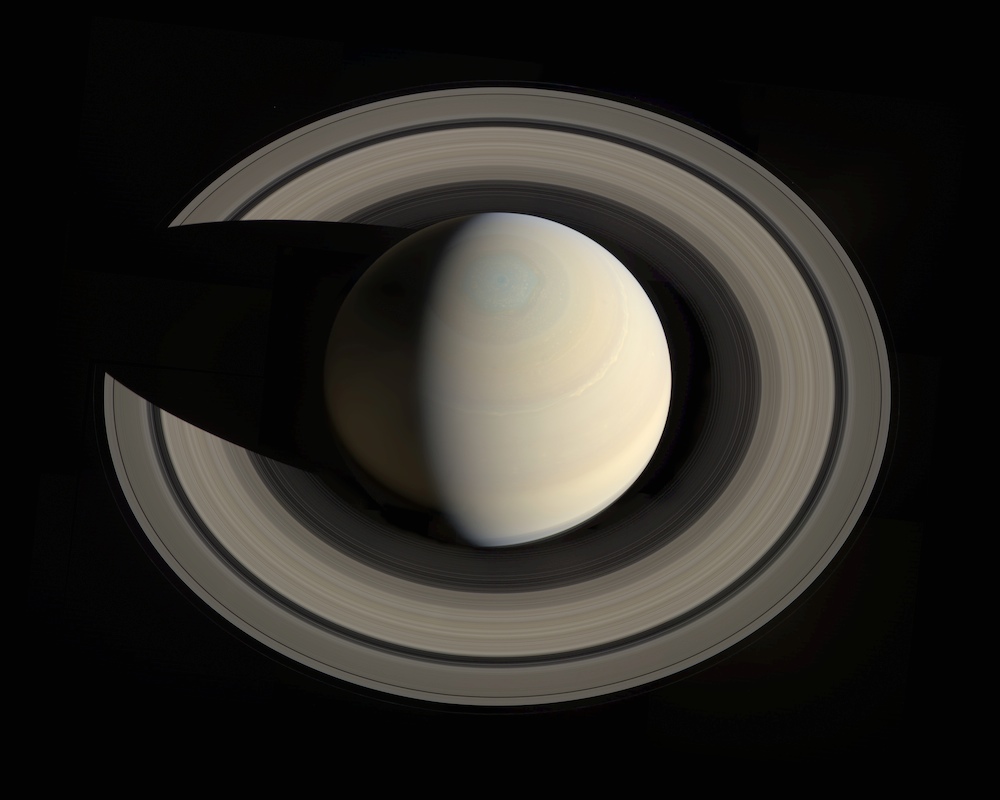

C'est ainsi que la magnétosphère de SaturneSaturne n'a été vraiment découverte qu'en 1979 par la sonde Pioneer 11, bien qu'on disposait d'indices concernant son existence, peu avant, sous forme d'ondes radio. C'est ce même genre d'indices qui avaient conduit à penser, dès les années 1950, que JupiterJupiter possédait également une magnétosphère du fait de la découverte des fameuses émissionsémissions radio décamétriques de la géante, puis dans le domaine des micro-ondes. Ces ondes devaient être le produit des mouvementsmouvements de particules chargées dans un champ magnétique et dans le cas de Jupiter, ce champ a été directement mesuré et observé en 1973 avec la sonde Pioneer 10.

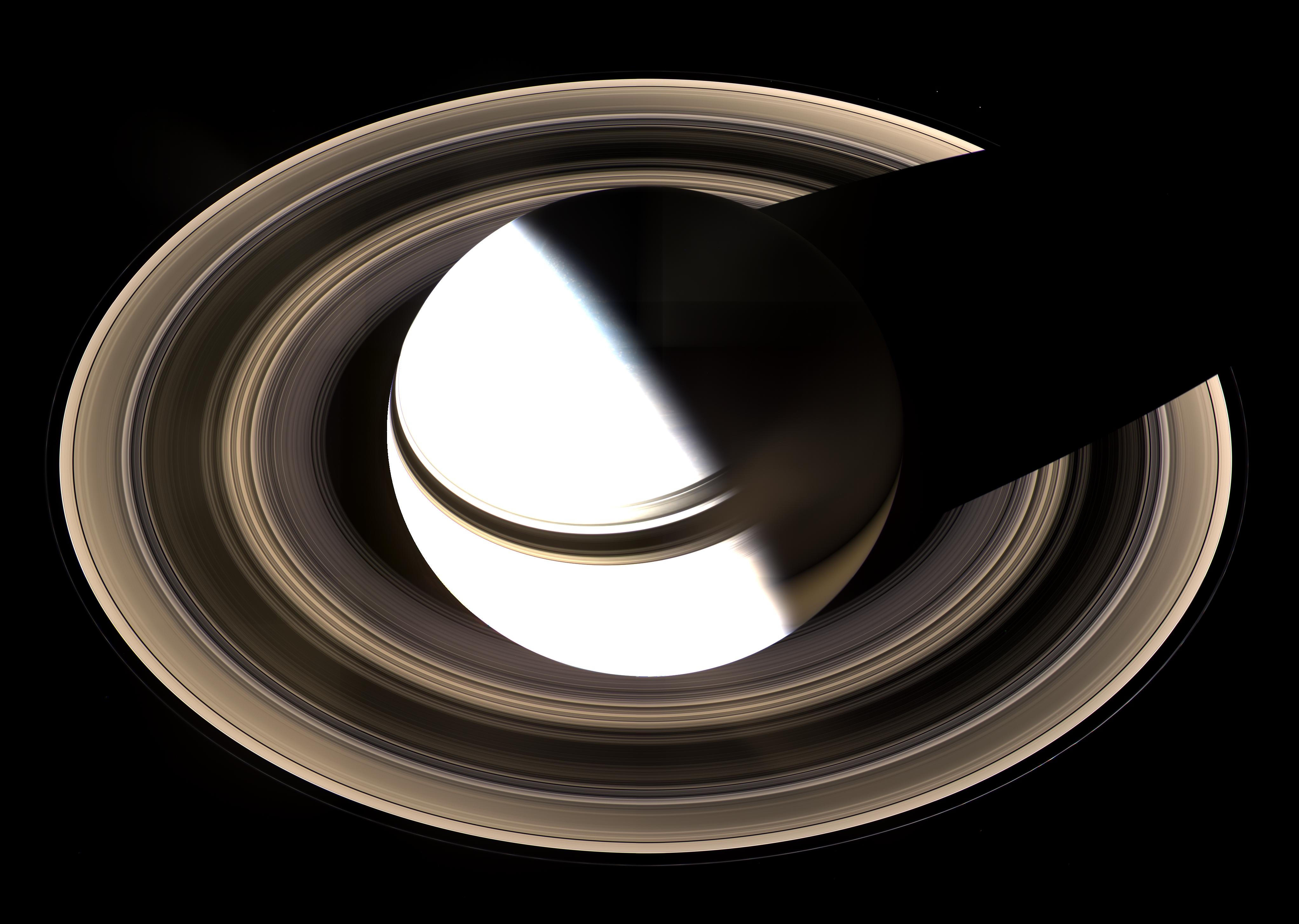

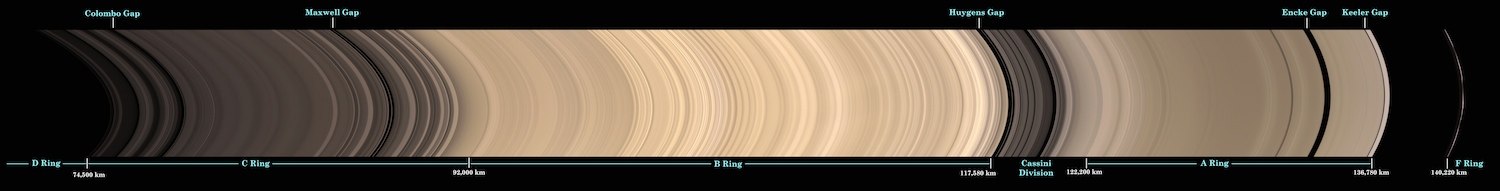

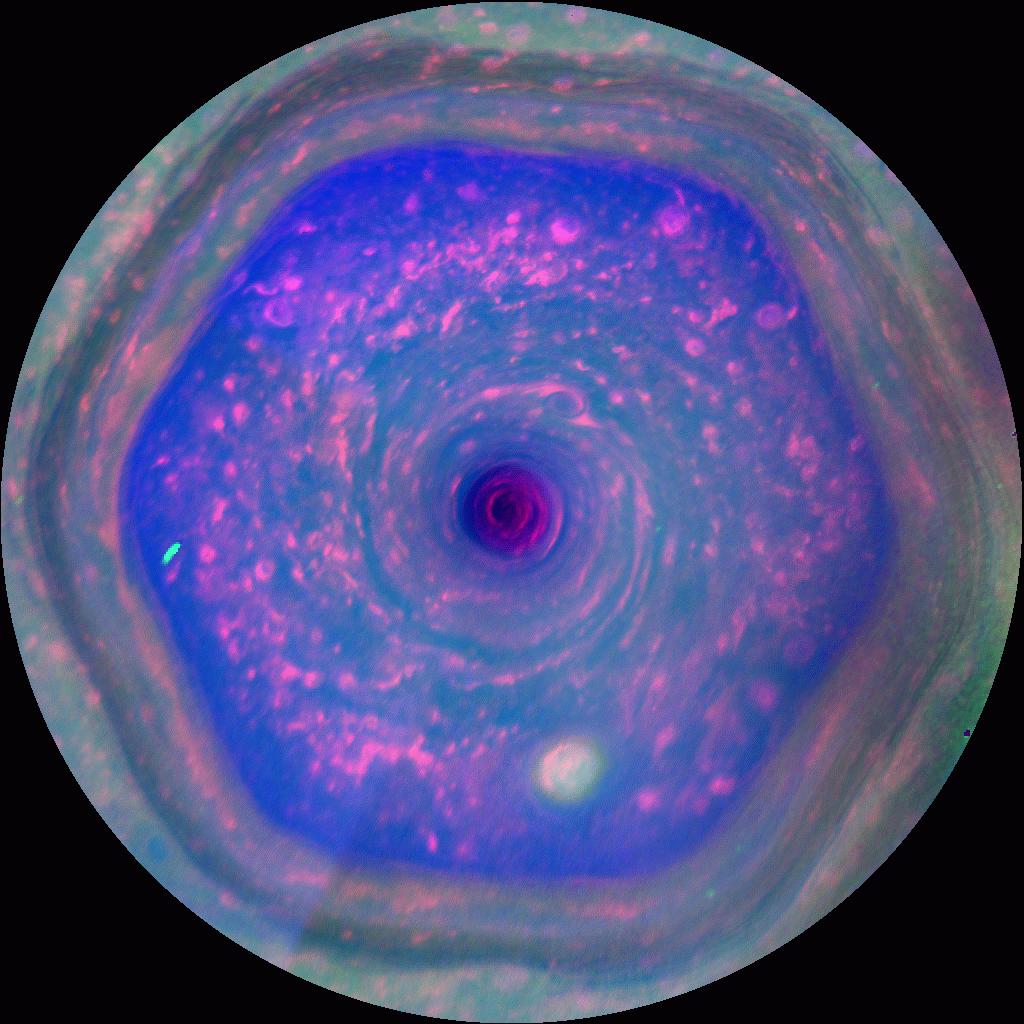

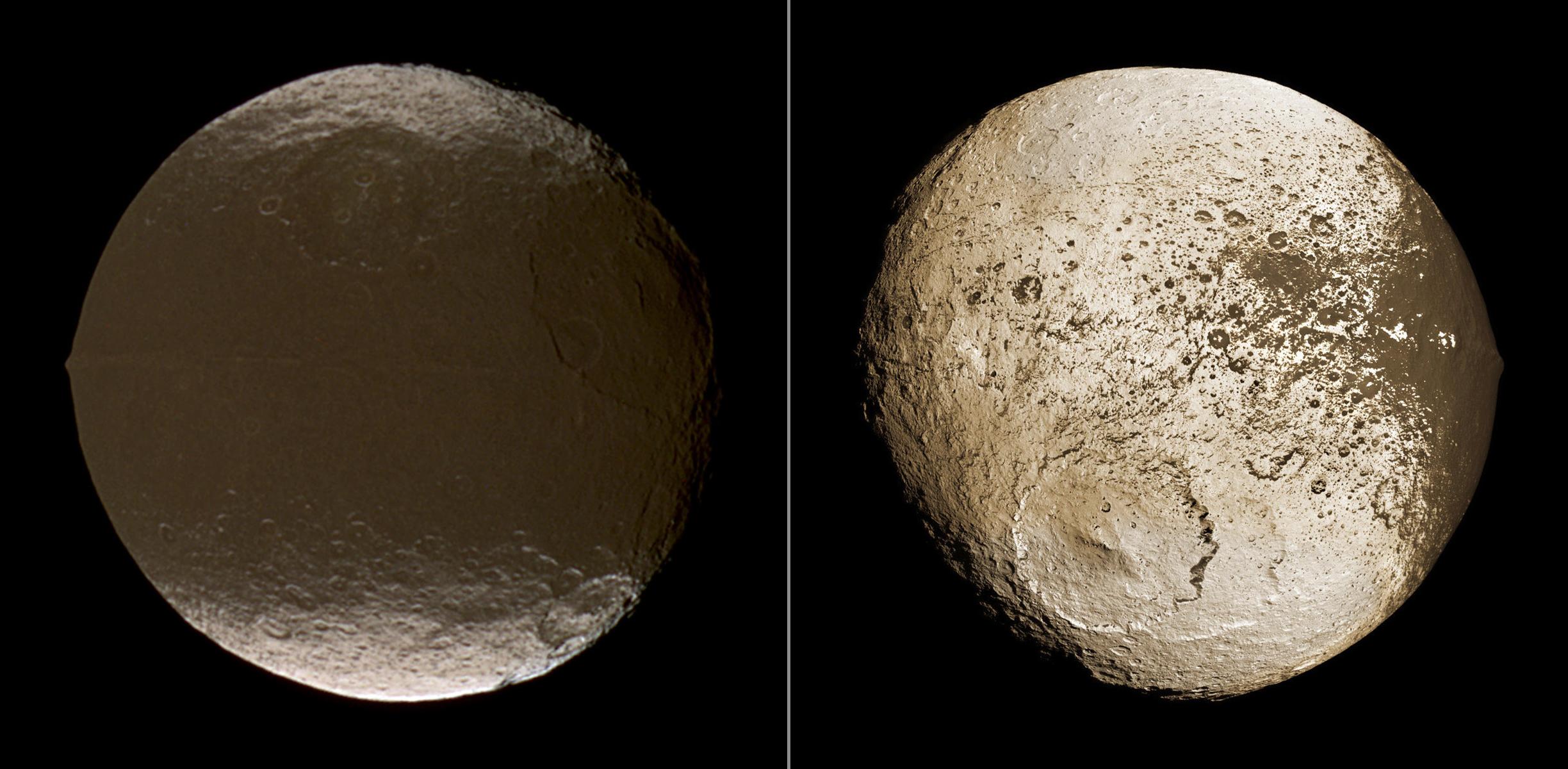

Les ceintures de radiation vues depuis 13 ans par Cassini

Le champ magnétique de Jupiter a depuis été examiné de beaucoup plus près et plus finement par la sonde Juno et dans le cas de Saturne par la sonde Cassini. Le journal Science a publié récemment plusieurs articles faisant un premier bilan des observations de Cassini lors de ses dernières orbitesorbites et de son plongeon final il y a environ un an. Cela a permis de faire plusieurs découvertes intéressantes, dont celle d'une nouvelle ceinture de protonsprotons très énergétiques autour de Saturne, lorsque la sonde a pénétré 22 fois dans une région située entre la planète et son anneau le plus interne, l'anneau D. La mise en évidence d'une autre ceinture de radiation autour de Saturne s'est faite grâce au travail d'une équipe internationale, impliquant l'Institut de recherche en astrophysiqueastrophysique et planétologie (IRAP-OMP/CNRS/université de Toulouse III-Paul Sabatier). En fait, les chercheurs avaient déjà eu quelques indices de la présence de particules chargées en dessous de l'anneau D en 2004, lors de l'arrivée de Cassini en orbite autour de Saturne et déjà là aussi, grâce à la suite de détecteurs de particules de l'expérience Mimi (instrument d'imagerie magnétosphérique) équipant la sonde.

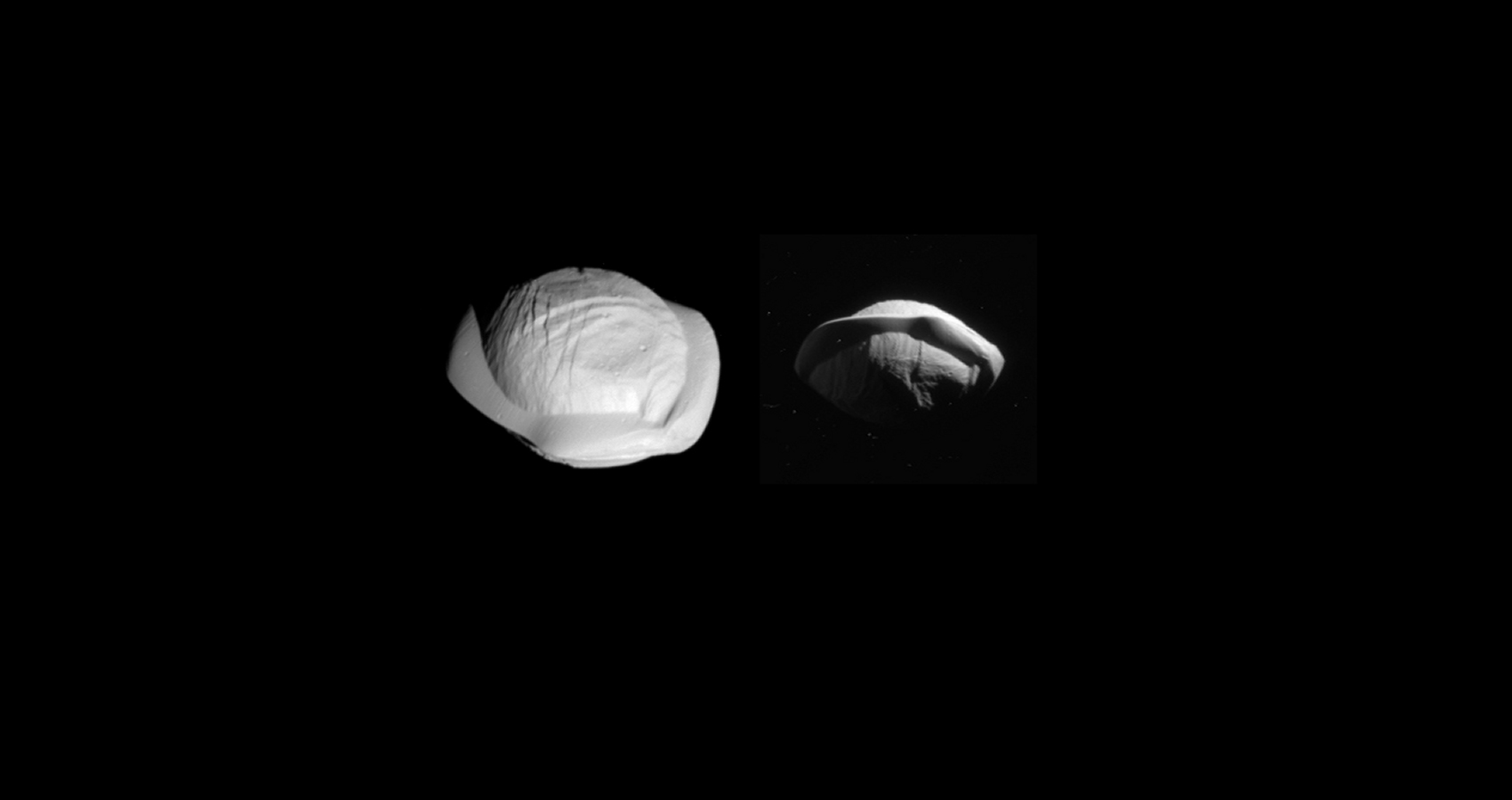

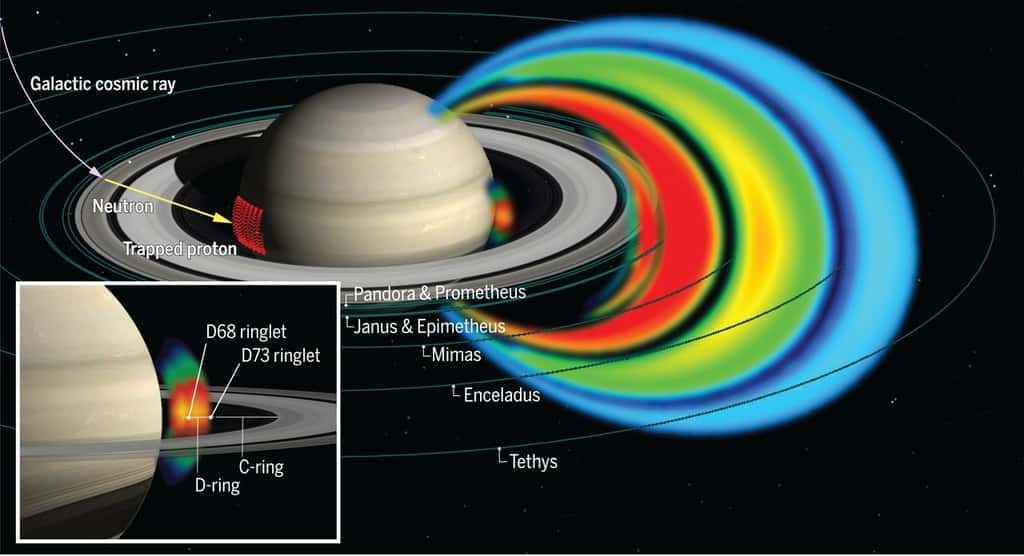

Ceintures de radiation à protons de Saturne. Le rayonnement dans la zone située entre la planète et l'anneau D peut être vu, agrandi dans l'encadré. Il a été observé pour la première fois au cours de la dernière phase de la mission Cassini. Les protons sont partiellement créés par l’incidence du rayonnement cosmique galactique sur les anneaux de la planète. Les protons ainsi générés interagissent ensuite avec l'atmosphère de Saturne, son mince anneau D et ses boucles. © MPS, JHUAPL, Insu, CNRS

Mais il n'avait pas été possible, jusqu'à présent, d'établir l'existence d'une ceinture de radiation. Par contre, la présence de protons dont l'origine était similaire à celle de la ceinture de protons principale au-delà des anneaux de Saturneanneaux de Saturne avait été admise. Ces particules à hautes énergiesénergies sont produites indirectement par le flot de rayons cosmiquesrayons cosmiques galactiques venant de l'extérieur du Système solaire et entrant en collision avec la matièrematière glacée des anneaux, en particulier. Il se produit alors des réactions nucléairesréactions nucléaires à l'origine du Cosmic Ray Albedo NeutronNeutron Decay, le Crand (ou désintégration de neutrons issus d'albédoalbédo de rayons cosmiques). C'est-à-dire que des neutrons libres de hautes énergies sont libérés lors de collisions entre des noyaux d'atomesatomes légers, très énergétiques, et ceux dans les grains de glace des anneaux. Ces neutrons deviennent très instables à l'état libre, en conséquence de quoi ils se désintègrent naturellement et individuellement en un proton, un électronélectron et un antineutrino en moins de 10 minutes généralement.

Des analogues des ceintures de Van Allen

Mais dans le cas de la nouvelle ceinture mise en évidence par les astrophysiciensastrophysiciens, l'origine serait différente. Les protons de basses énergies détectés se formeraient lorsque des atomes d'hydrogènehydrogène neutres rapides, créés dans la magnétosphère de Saturne, sont ionisés et ensuite piégés près de la planète par son intense champ magnétique.

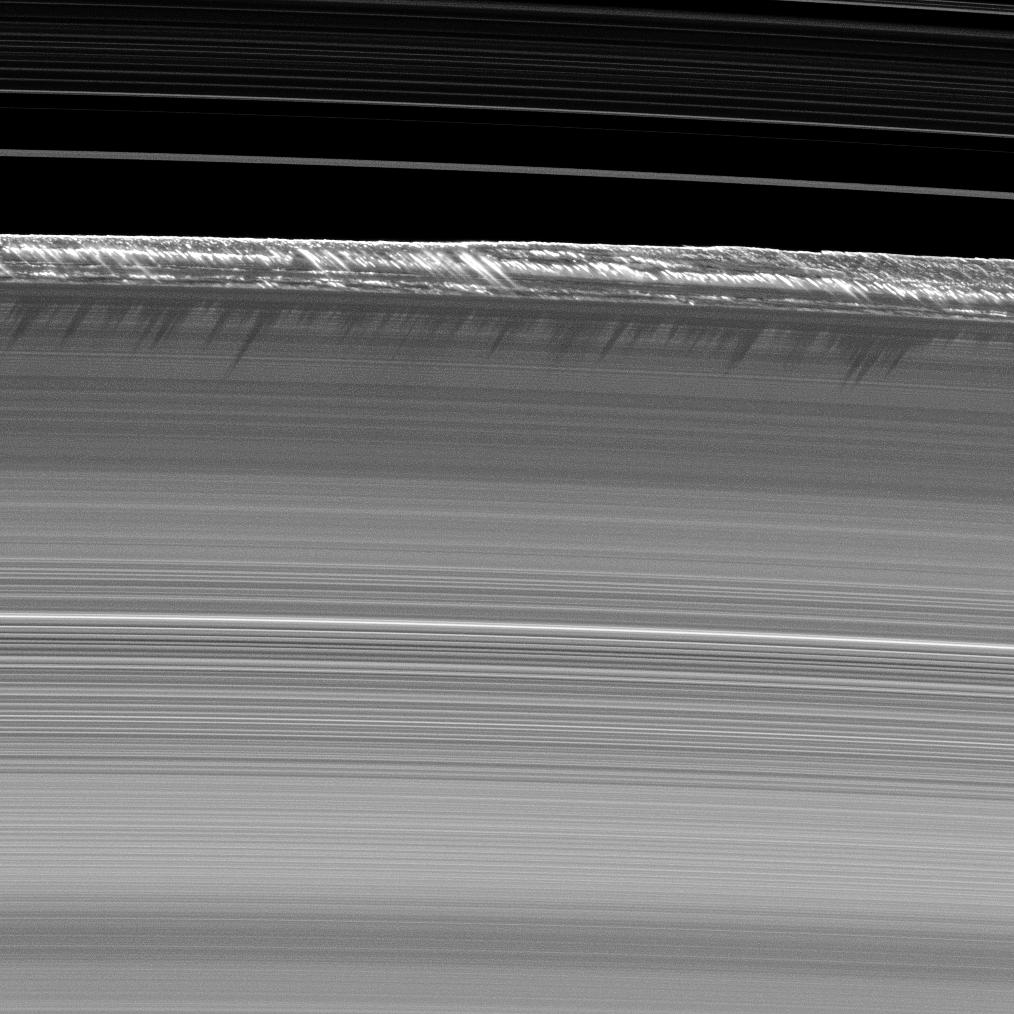

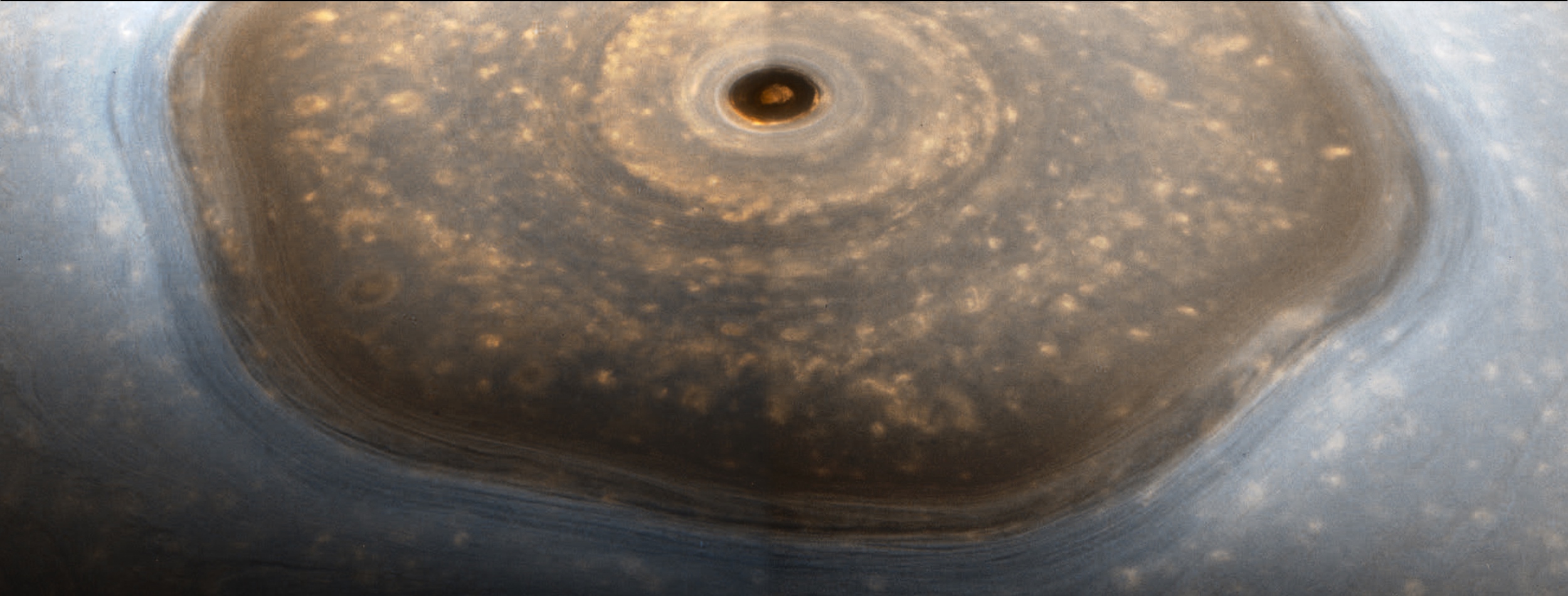

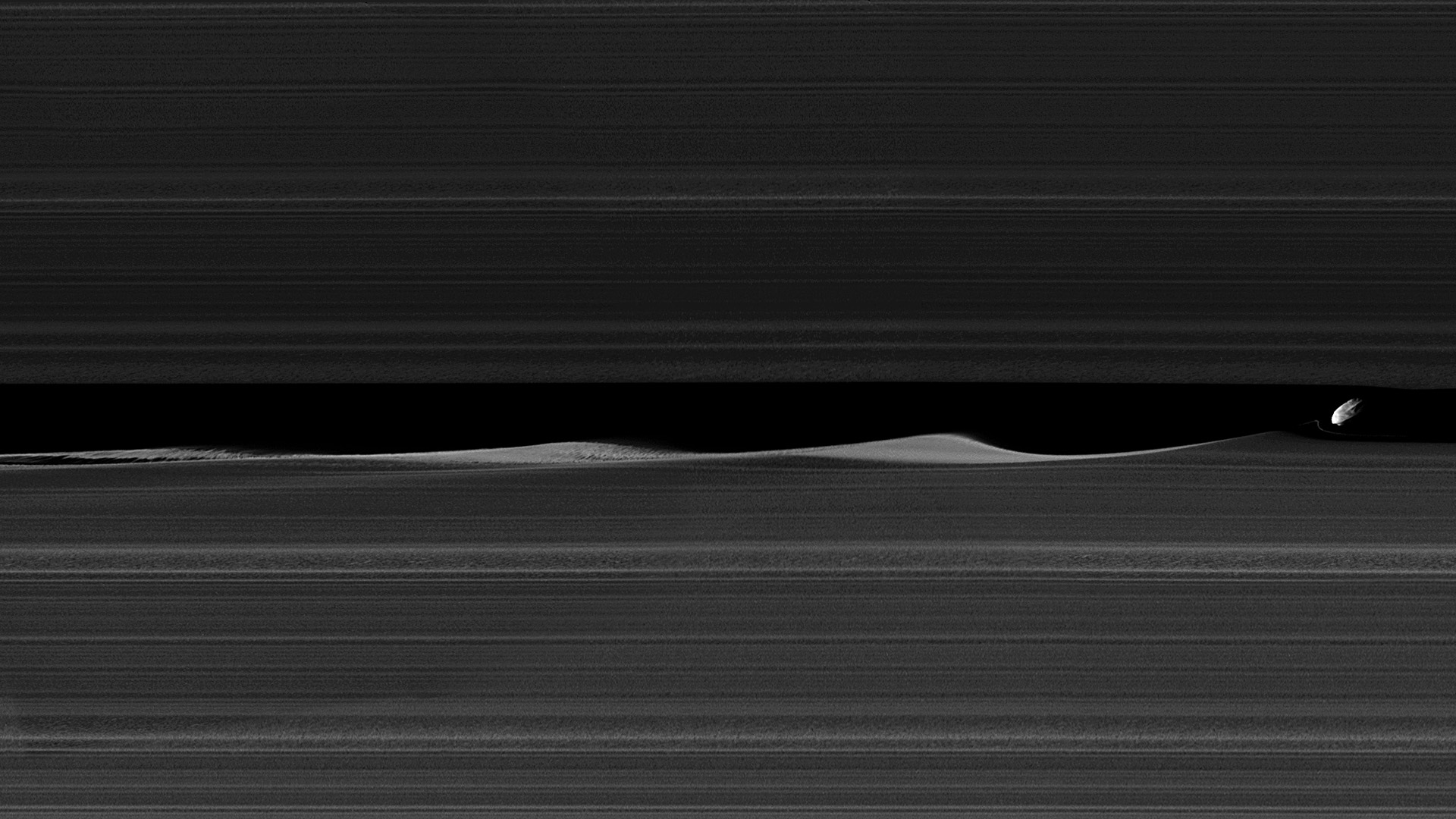

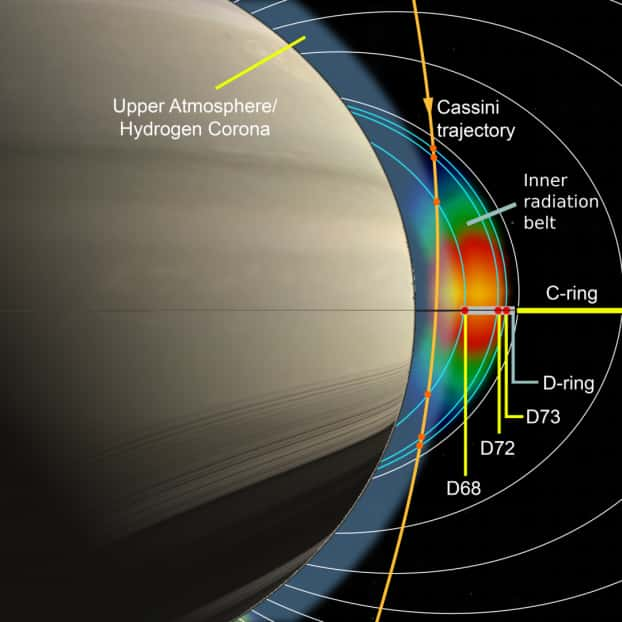

Pendant sa dernière phase de mission, la sonde Cassini est entrée dans la région située entre Saturne et l'anneau D, le long de la trajectoire en orange. L'accumulation de protons observée s'étend à travers l'anneau D. Alors que l’intensité des protons est visiblement réduite aux sous-anneaux D68 et D73, l’anneau D72 n’a pratiquement aucune influence. © MPS / JHUAPL

Saturne possède donc plusieurs ceintures de radiation qui sont les analogues de celles de Van Allen. Autour de la Terre, nous avons ainsi deux zones distinctes appelées « ceinture intérieure » et « ceinture extérieure ». La première, située entre 700 km et 10.000 km d'altitude, est constituée principalement de protons à hautes énergies provenant du vent solairevent solaire et du rayonnement cosmique, piégés par le champ magnétique terrestrechamp magnétique terrestre. La seconde se déploie entre 13.000 km et 65.000 km d'altitude et est constituée d'électrons également à hautes énergies.

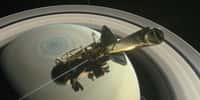

Grand final de Cassini : les premières données

Article de Rémy DecourtRémy Decourt publié le 28/09/2017

Les résultats scientifiques du grand final de la sonde Cassini et de son plongeon dans Saturne seront rendus publics dès le mois de novembre. Nicolas Altobelli, responsable scientifique de la mission pour l'Agence spatiale européenneAgence spatiale européenne (ESA), a bien voulu nous donner quelques informations.

Plus de dix jours après le plongeon de Cassini dans Saturne, nous nous sommes de nouveau entretenus avec Nicolas Altobelli, responsable scientifique de la mission Cassini pour l'Agence spatiale européenne (ESA). Celui-ci nous avait déjà parlé des plus belles découvertes de Cassini ; il nous avait expliqué les raisons du choix de précipiter la sonde dans Saturne et l'intérêt scientifique de la manœuvre.

À présent, il nous confirme que toutes les « données attendues des instruments qui devaient fonctionner ont été réceptionnées ». Le magnétomètremagnétomètre et les analyseurs de gazgaz, de plasma et de micrométéorites pour « mesurer le champ magnétique de la planète et nous renseigner sur la composition des couches atmosphériques traversées » ont donc bien fait leur travail.

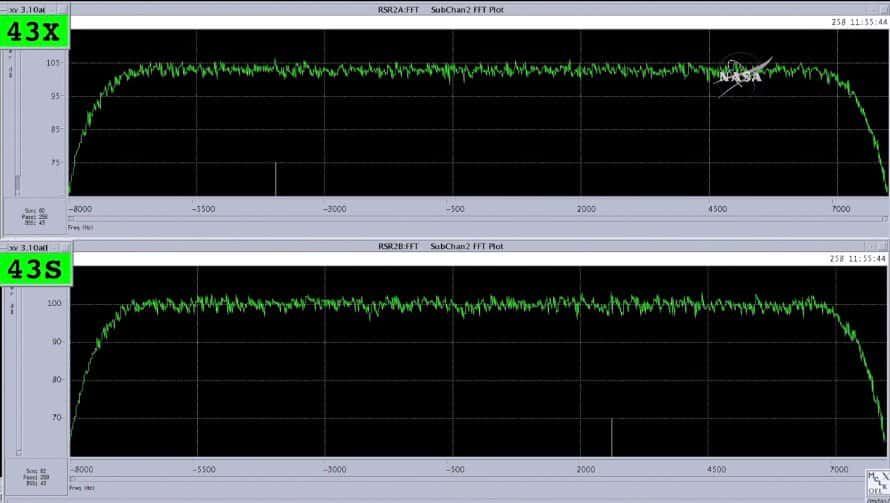

Point d'entrée de Cassini dans Saturne. © Nasa, JPL-Caltech

La masse des anneaux de Saturne enfin déterminée !

En même temps que ces instruments fonctionnaient, le lien radio de l'antenne de Cassini était utilisé pour une « occultationoccultation depuis l'intérieur de l'atmosphèreatmosphère de Saturne, pour la première (et dernière !)) fois, dans les trois fréquencesfréquences disponibles en bandes S, X et Ka ». La communication avec Cassini a très vite été perdue : « On le savait, mais le signal a été perdu quelques dizaines de secondes plus tard que prévu ». Quant aux informations scientifiques, elles « seront publiées d'ici novembre et sont sous embargo jusqu'à cette date ». Bien qu'il ne soit pas possible d'en parler pour l'instant, Nicolas Altobelli nous a tout de même donné quelques pistes.

Ainsi, la massemasse des anneaux « a bien été déterminée ». C'est une mesure attendue et très importante car, aussi surprenant que cela puisse paraître, treize ans après son arrivée autour de la planète, Cassini n'a pas encore réussi à dater la naissance des anneaux ! D'après les mesures de la sonde, ces derniers seraient plus légers que lourds, donc de formation récente.

Quant au champ magnétique de la planète, également sujet à débat, il ne « montre aucune déviation par rapport à l'axe de rotation à 0,06 degré près ». Donc, pas de « détermination de la vitesse de rotationvitesse de rotation : il faut attendre la publication ». Enfin, l'intérieur de Saturne apparaît « plus complexe et dynamique que dans les modèles existants, et différent de Jupiter ». Il semble aussi qu'il y ait un « échange de matière depuis les anneaux vers l'atmosphère de Saturne ». C'est assez inattendu au vu des « quantités et espèces chimiquesespèces chimiques dont il est question ». Rendez-vous en novembre.

Grand final de Cassini : les derniers moments

Article de Xavier DemeersmanXavier Demeersman publié le 15/09/2017

Cassini s'est bien désintégrée dans l'atmosphère de Saturne. Fin d'une longue mission autour de la planète aux anneaux et de ses luneslunes, débutée il y a 13 ans. Découvrez ses dernières images. Nicolas Altobelli, le responsable scientifique pour l'ESA de la mission Cassini, nous explique les raisons de ce suicide dans la planète géanteplanète géante.

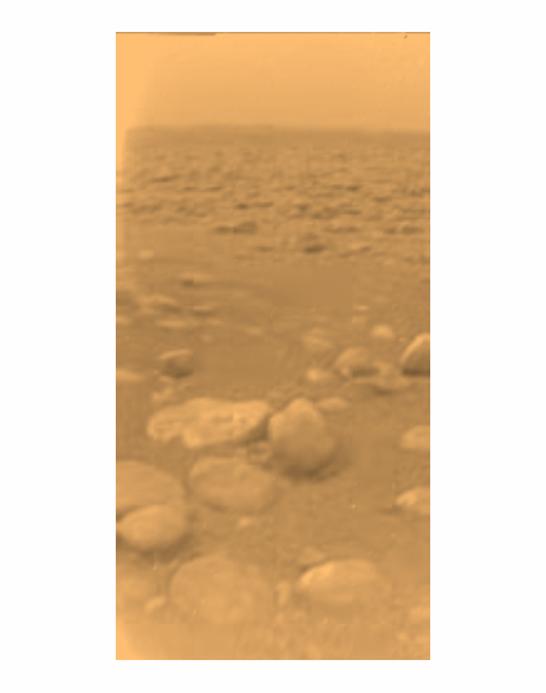

Adieu Cassini et merci ! La mission partie de la Terre il y a 20 ans, vient de s'achever officiellement. La sonde spatiale fait désormais partie de Saturne. Seul reste entier le petit module Huygens, descendu sur TitanTitan en janvier 2005.

À 13 h 55, heure de Paris, quelque 83 minutes après que le vaisseau soit entré dans l'atmosphère de Saturne, le dernier signal émis est arrivé sur les écrans du centre de contrôle de la NasaNasa. La destruction est confirmée.

La disparition du pic au centre a signé la fin de la mission Cassini. © Nasa

L’héritage de Cassini

Cassini nous laisse un héritage immense. Toutes les données que la sonde a collectées durant ses 13 années d'exploration de Saturne et de ses lunes sont loin d'avoir été toutes étudiées. Bien des découvertes attendent encore les chercheurs en plus de celles, pour beaucoup surprenantes, qui ont déjà été faites.

Jusqu'au bout, Cassini a travaillé. Huit instruments fonctionnaient encore jusqu'à sa désintégration. Des données inédites attendent les scientifiques de la mission.

Encore bravo à toutes les équipes de cette mission qui rappelons-le, a été imaginée au début des années 1980.

Dernière image de Saturne avant le grand plongeon

Mise à jour le 15 septembre 2017 à 13 h 45

Voici la dernière image de Saturne prise par Cassini. L'image brute a été traitée.

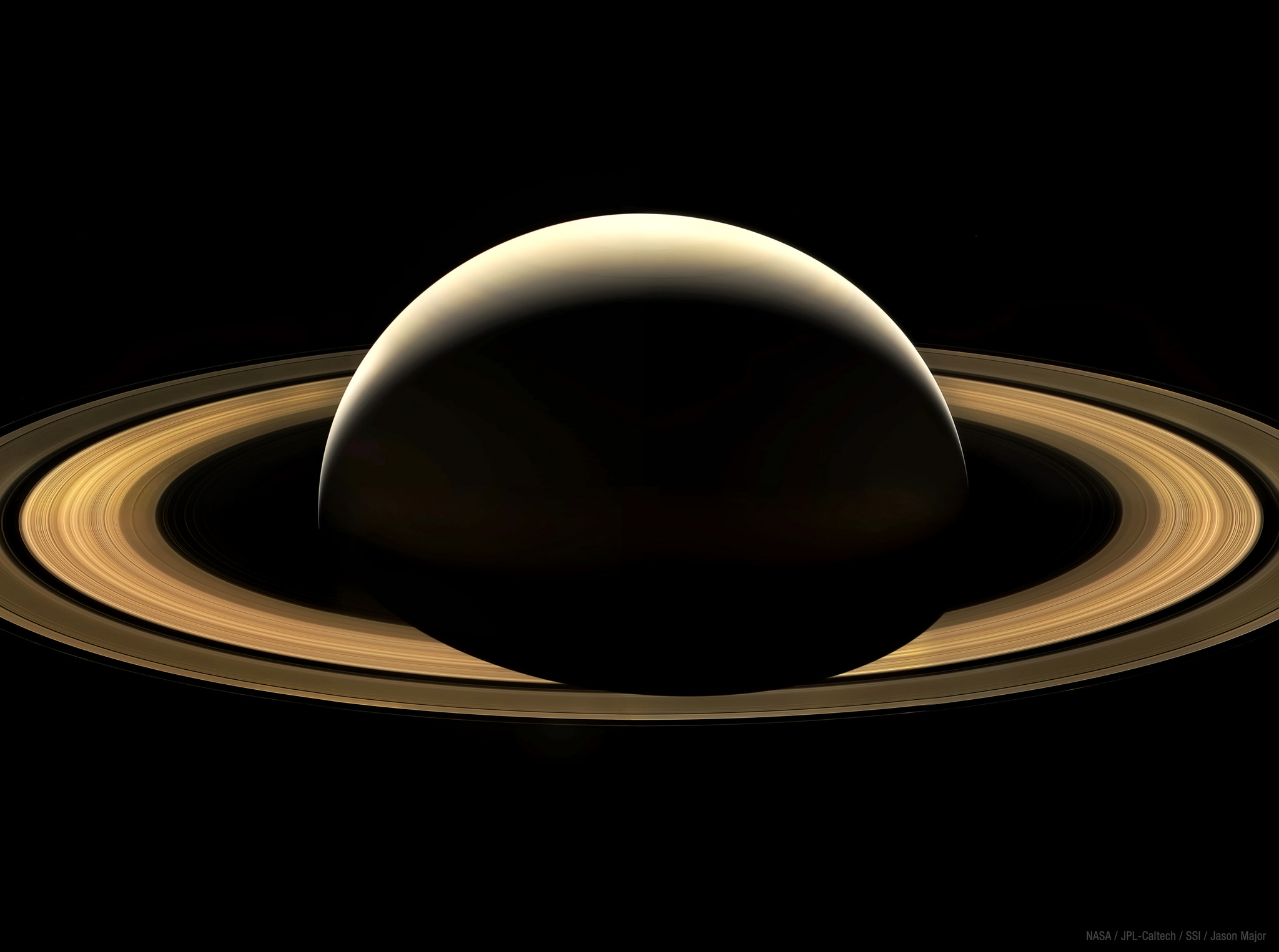

Dernière photo de Cassini. L'image brute a été traitée par Jason Major. © Nasa, JPL-Caltech, SSI, Jason Major

Posez vos questions en direct sur notre page Facebook.

Cassini a plongé dans Saturne

Mise à jour le 15 septembre 2017 à 12 h 51

À 12 h 31, Cassini a plongé dans l'atmosphère de Saturne. La sonde doit être détruite à présent. Le dernier signal émis par Cassini devrait arriver sur Terre vers 13 h 54, heure de Paris, après un voyage de quelque 83 minutes à la vitesse de la lumièrevitesse de la lumière.

Revivez le plongeon de Cassini dans Saturne dans cette simulation de la Nasa. © Nasa, JPL

Posez vos questions en direct sur notre page Facebook.

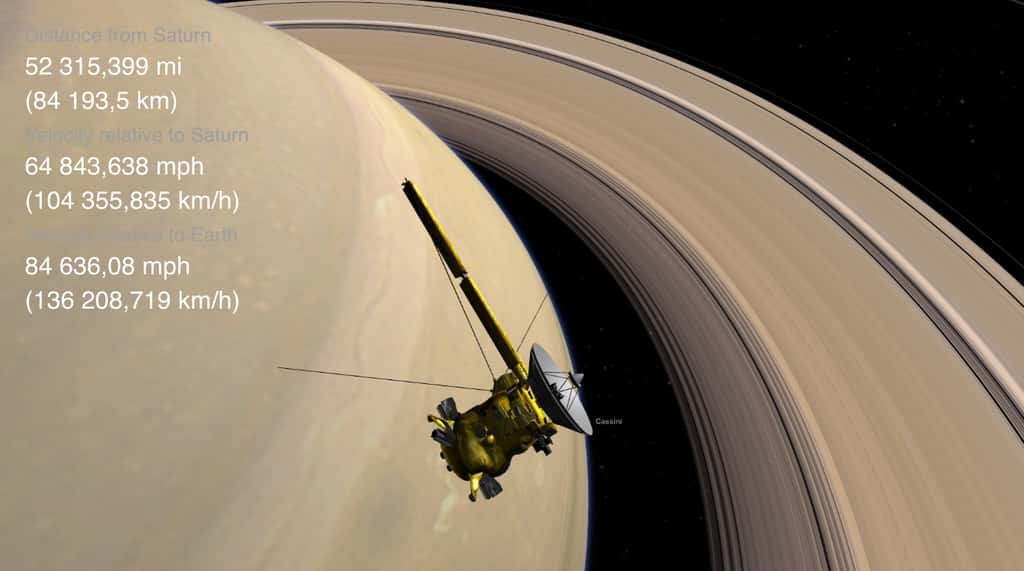

La position de Cassini

Mise à jour le 15 septembre 2017 à 12 h 08

Position de Cassini au-dessus de Saturne, quelques minutes avant sa destruction. Voici la vue qu'elle avait à ce moment précis. Son antenne est dirigée vers la Terre. Elle a été reconfigurée pour qu'elle transmette immédiatement les données recueillies. Celles-ci sont très précieuses étant donné sa proximité avec l'atmosphère de la planète géante. Il lui reste moins de 77.000 km à parcourir. La vitesse du vaisseau varie entre 104 et 110.000 km/h.

Cassini se rapproche de plus en plus de Saturne. © Nasa, JPL

Posez vos questions en direct sur notre page Facebook.

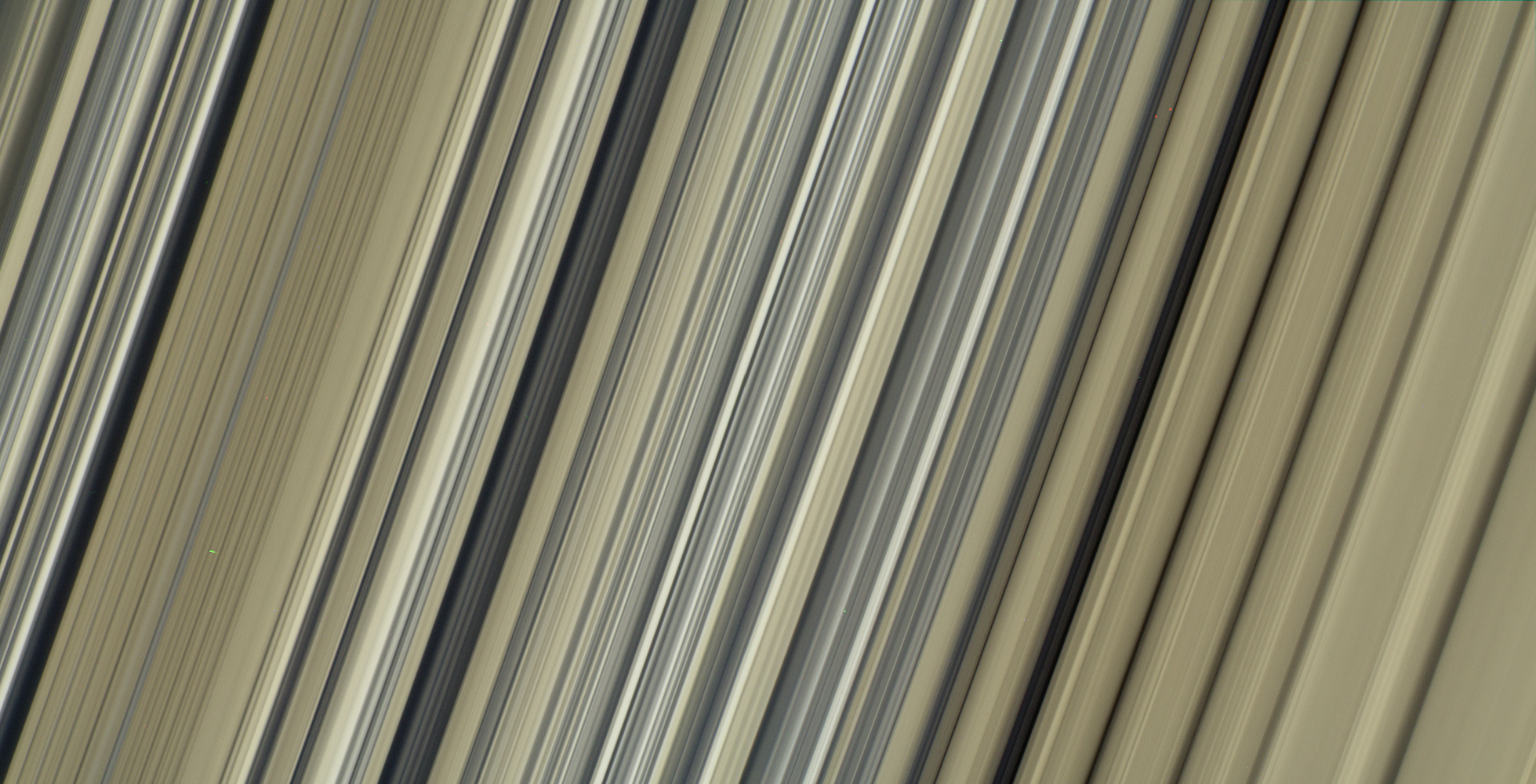

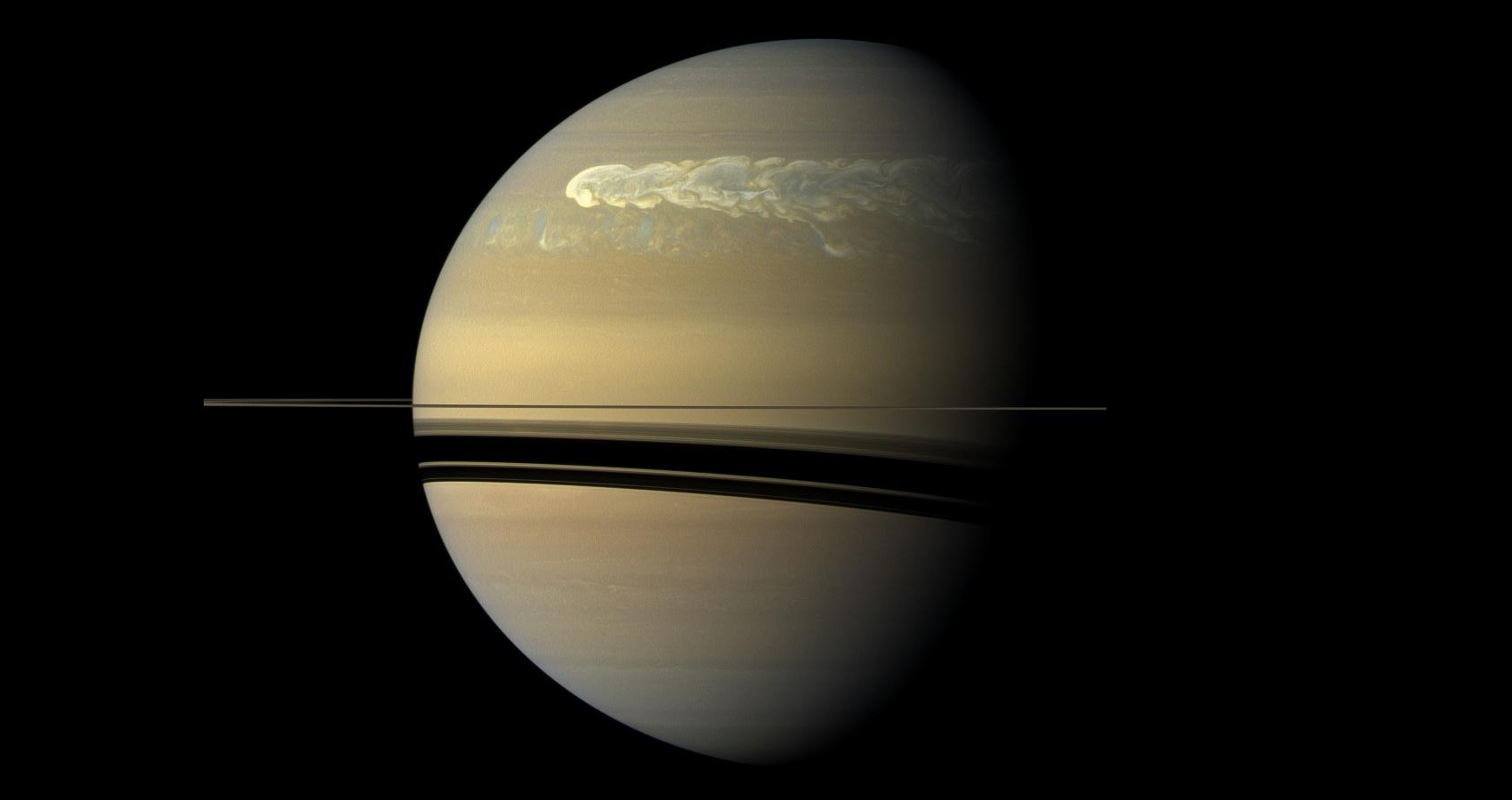

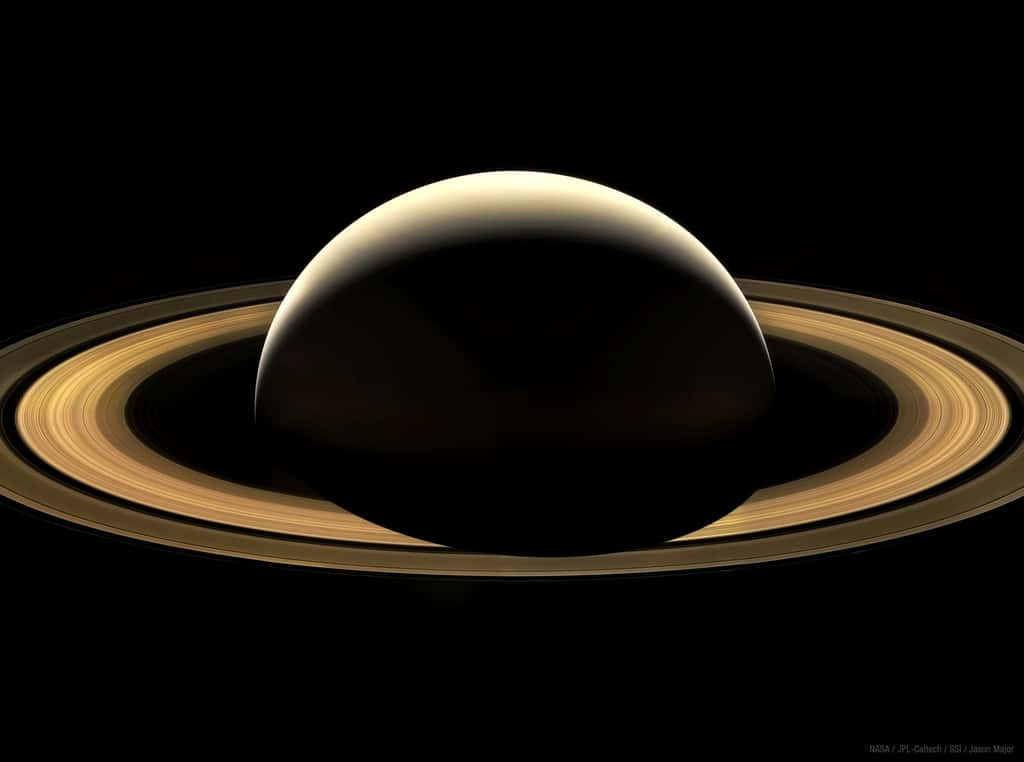

Dernier portrait de Saturne

Mise à jour le 15 septembre 2017 à 11 h 43

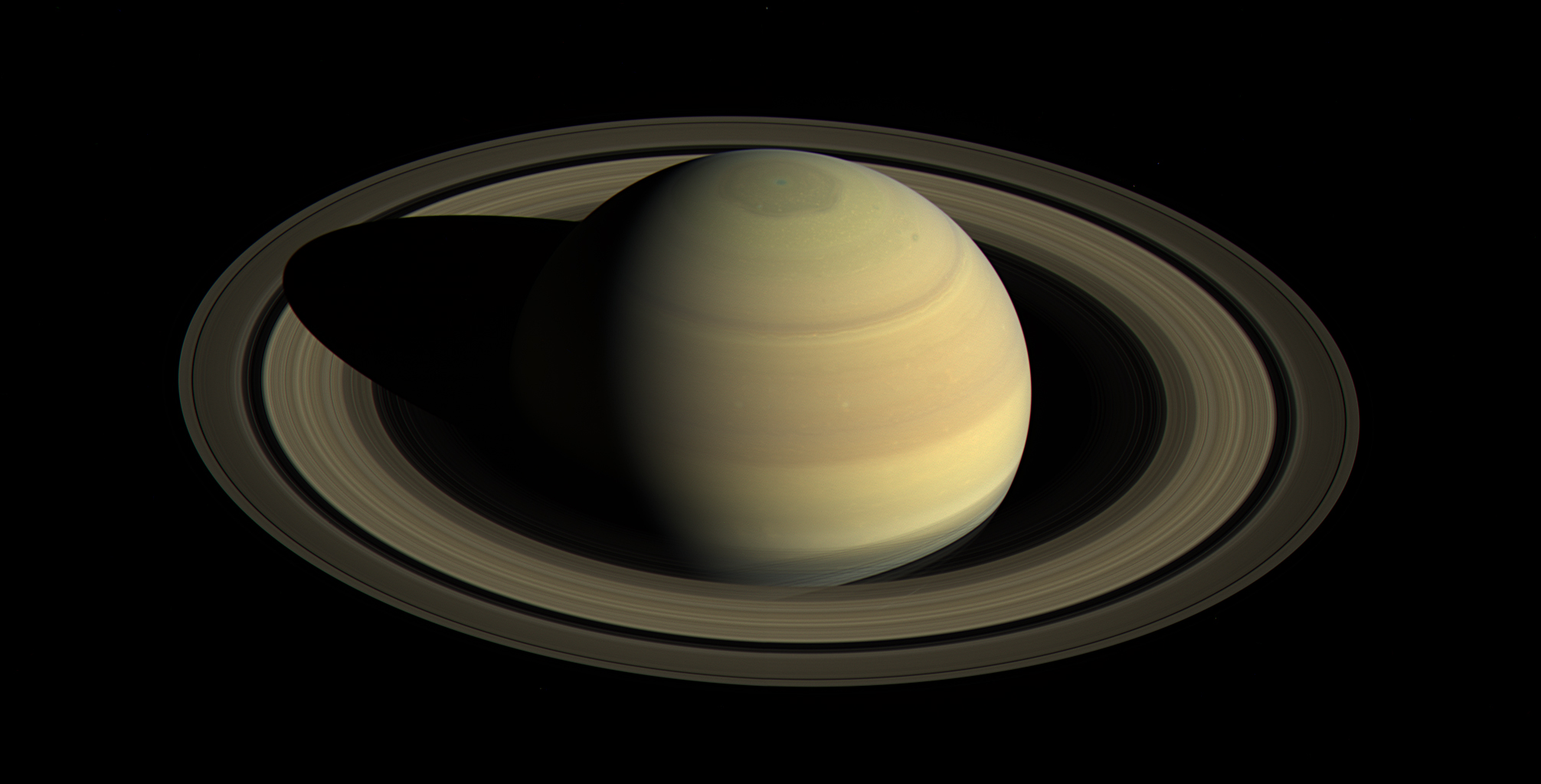

Portrait de Saturne réalisé à partir des images brutes de Cassini prises le 13 septembre. La sonde était alors en route pour son plongeon dans l'atmosphère de la planète géante.

En route vers Saturne pour son grand plongeon. Images de Cassini prises le 13 septembre, traitées et assemblées par Jason Major. © Nasa, JPL-Caltech, SSI, Jason Major

Posez vos questions en direct sur notre page Facebook.

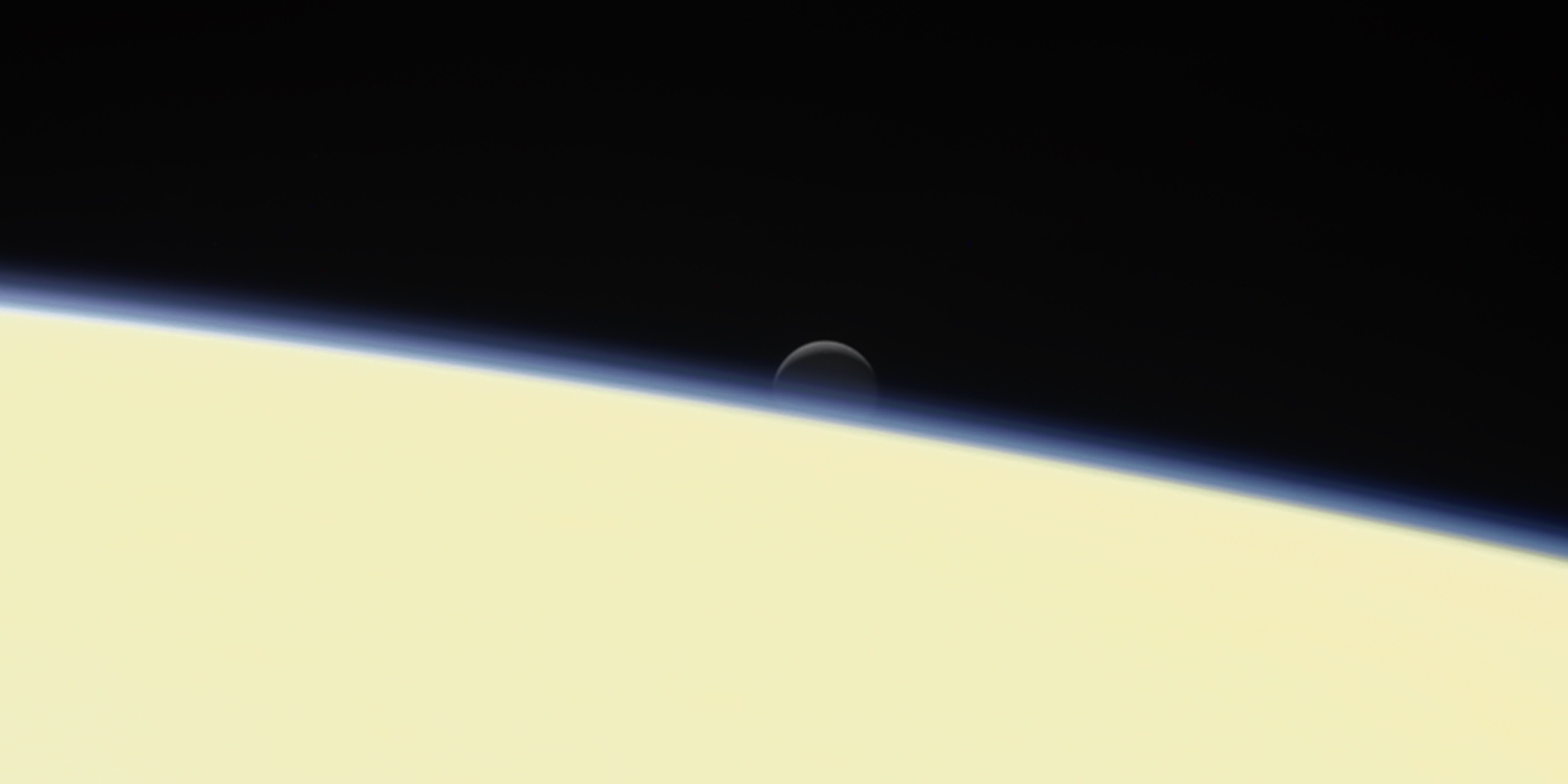

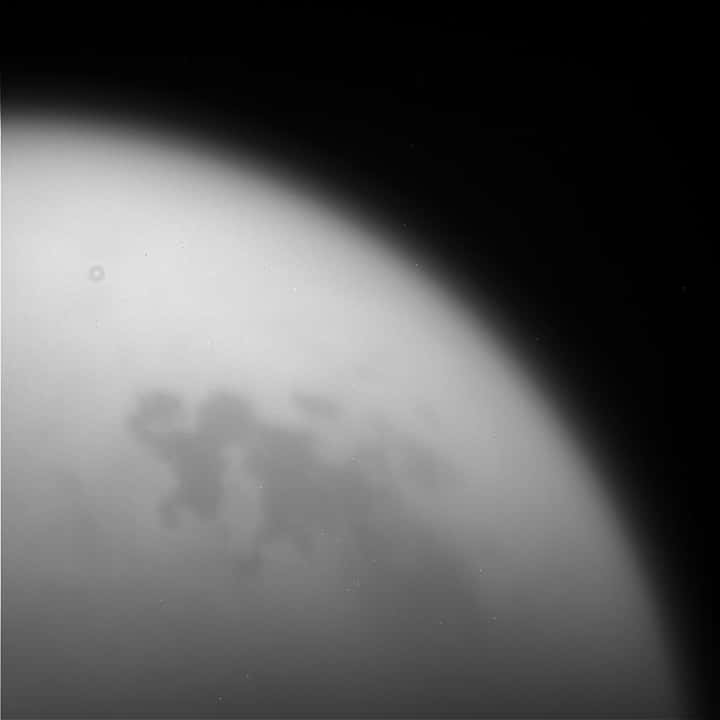

Cassini : dernières images de Titan

Article initial publié le 15 septembre à 10 h 25

La grande mission de Cassini va s'achever dans moins de 3 h 30. La sonde qui explore Saturne est ses mondes depuis 13 ans et deux mois est désormais à moins de 180.000 km de la géante gazeusegéante gazeuse, où elle va se désintégrer, ce vendredi 15 septembre 2017, après 12 h 30, heure de Paris, à environ 1.900 km au-dessus des sommets des nuagesnuages. On imagine la fierté et l'émotion que doivent ressentir les équipes qui ont participé à cette grande aventure spatiale commencée il y a plus de deux décennies.

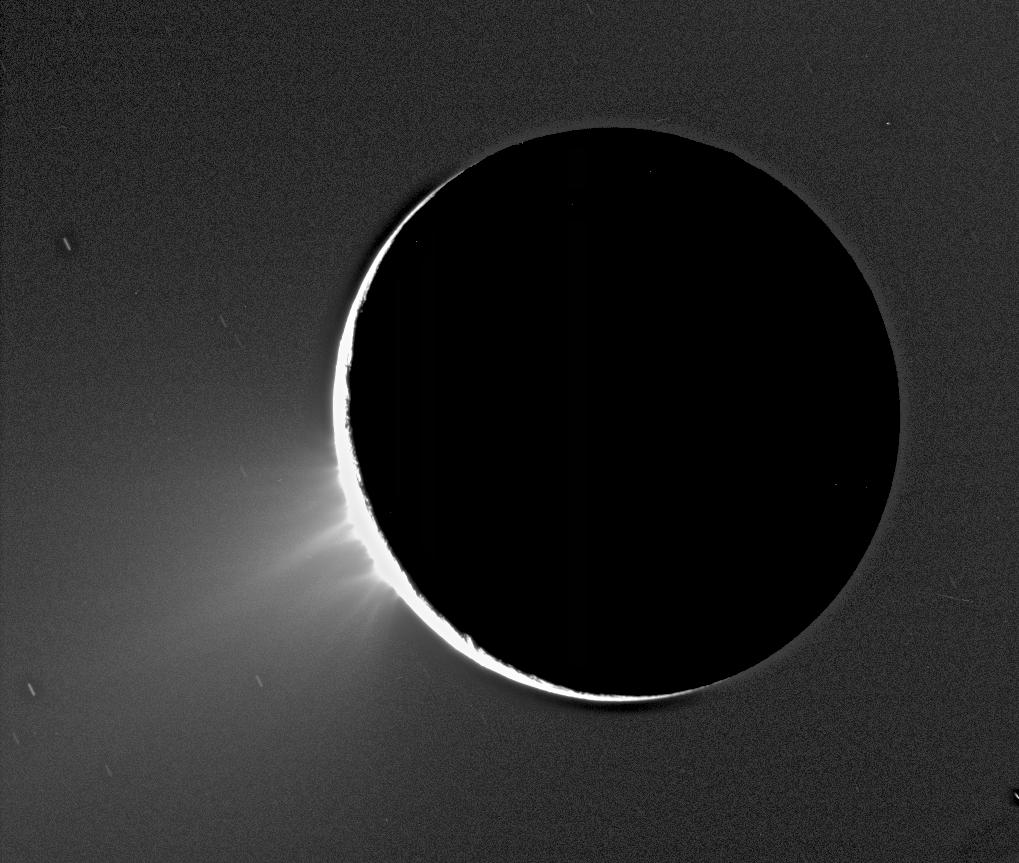

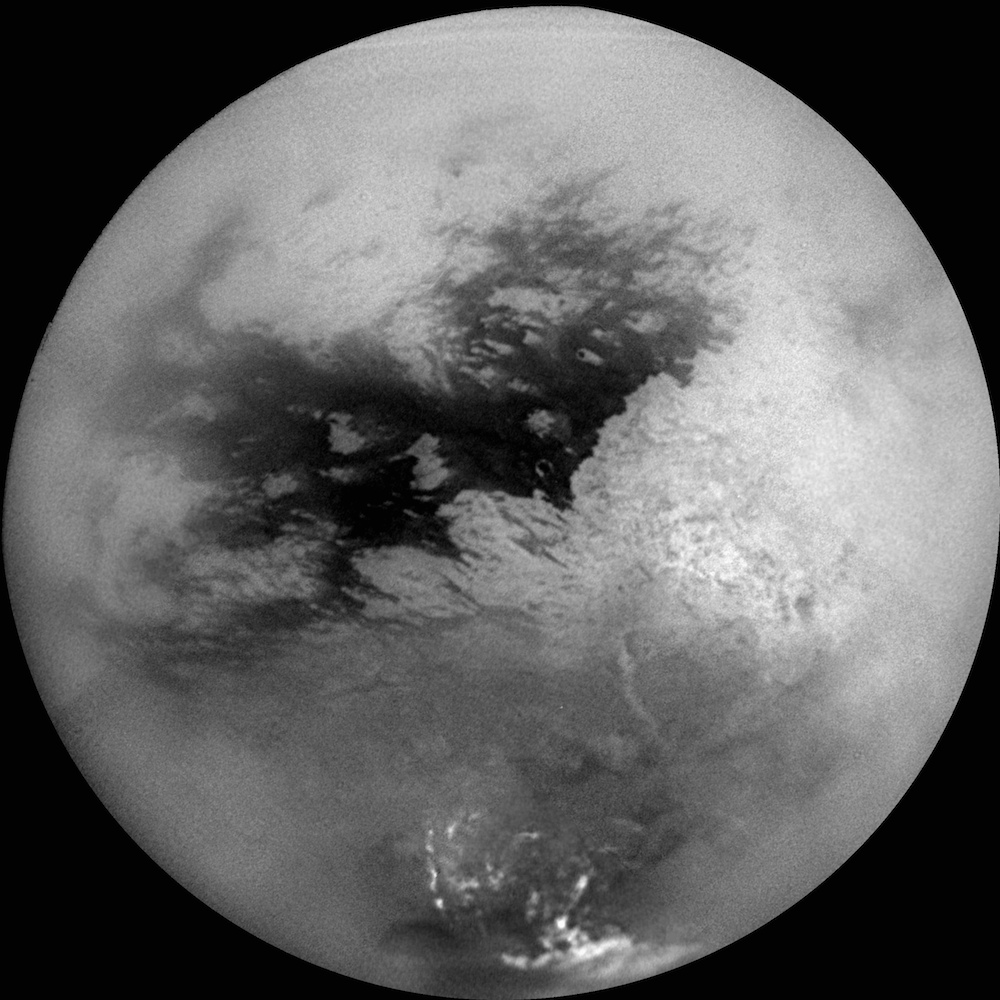

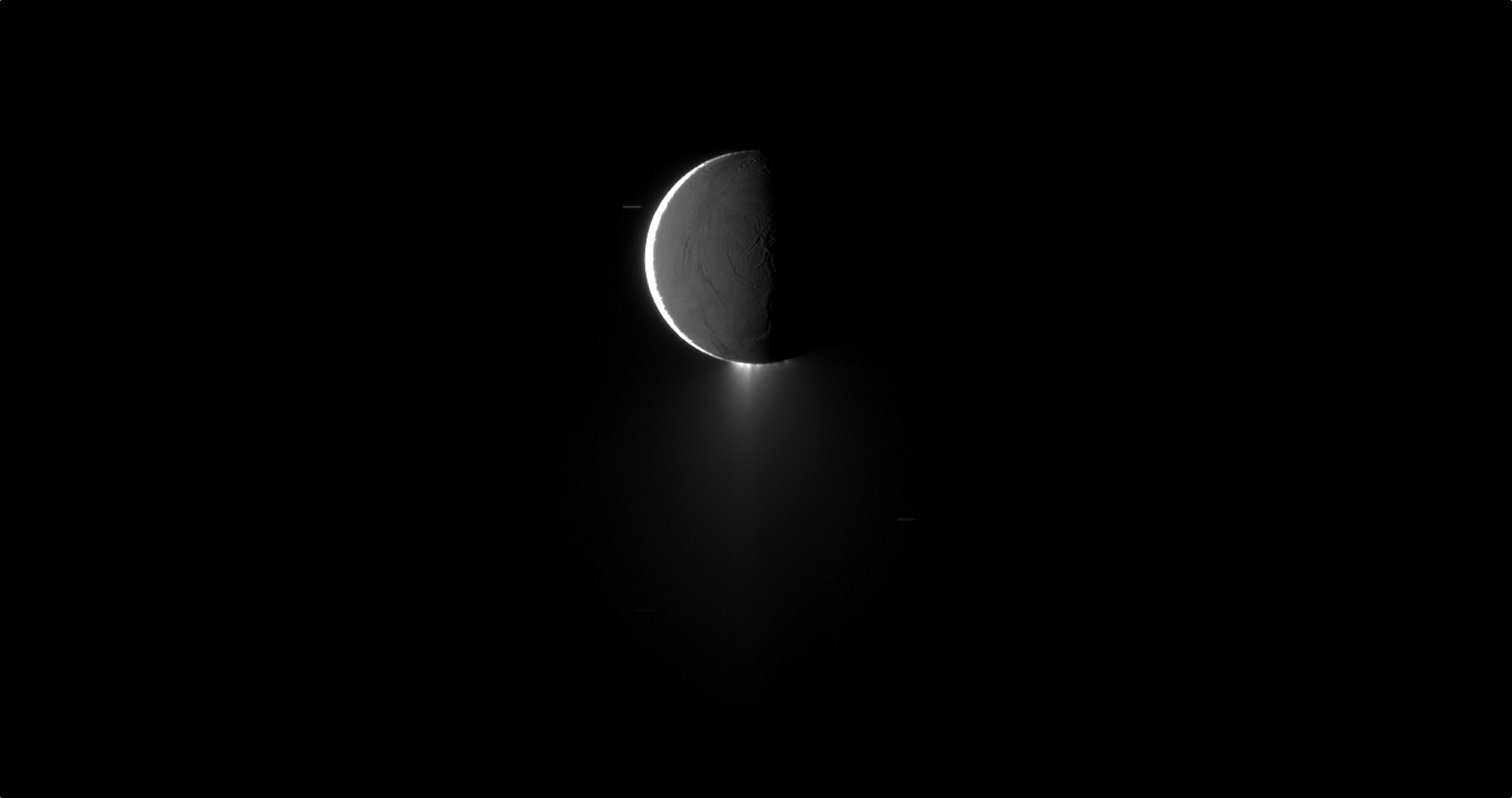

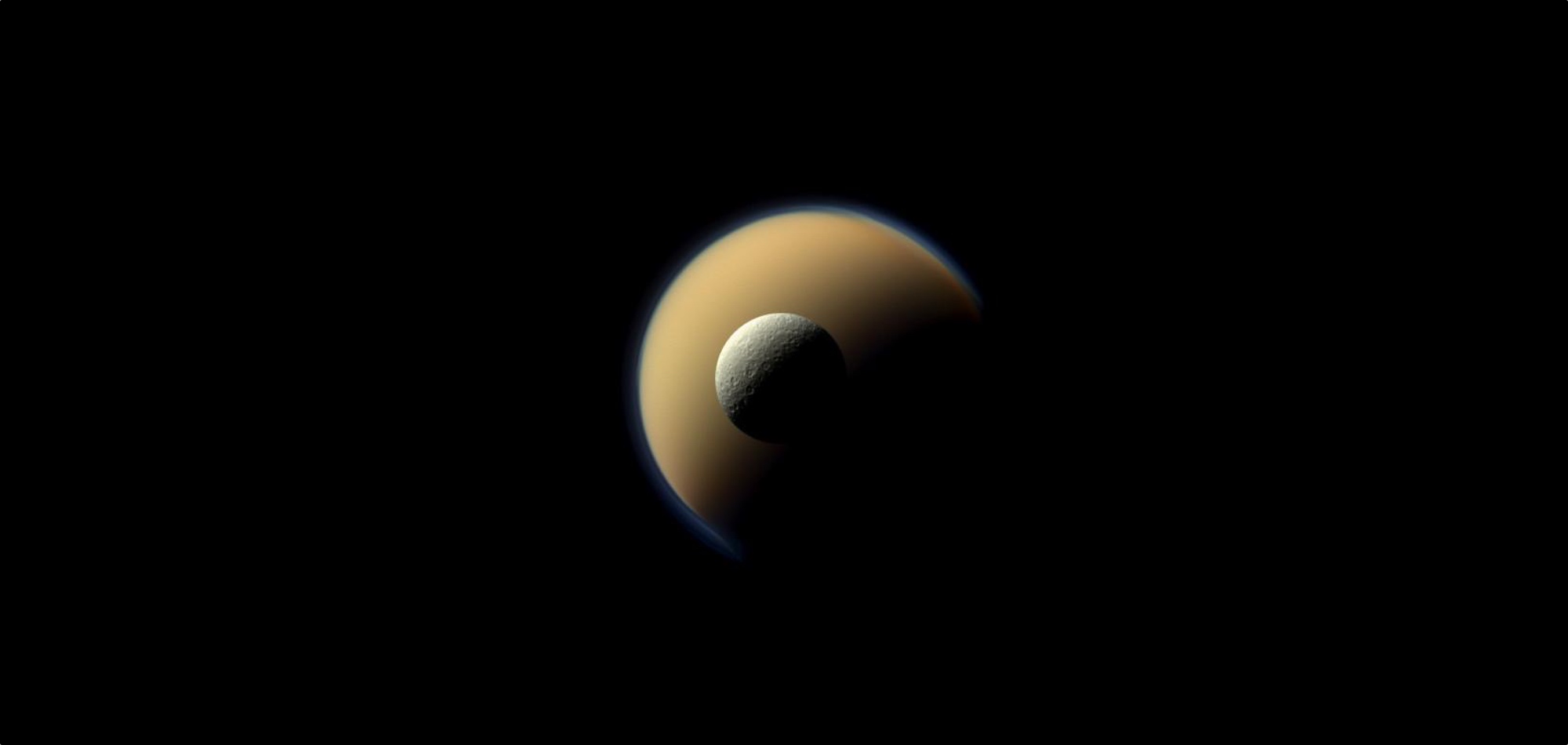

Une des toutes dernières images de Titan prise par Cassini. © Nasa, JPL-Caltech, SSI

Parmi les toutes dernières images que nous envoie le vaisseau qui est sur sa trajectoire suicide, Titan à qui il a fait ses adieux le 11 septembre. À venir dans les prochaines heures, les ultimes photos et mesures de Cassini. Dans sa ligne de mire : Saturne.

Posez vos questions en direct sur notre page Facebook.

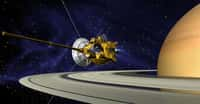

À quoi va servir le plongeon de Cassini dans Saturne ?

Article de Rémy Decourt publié le 8 septembre 2017

Le plongeon dans Saturne de la sonde Cassini est dangereux pour le vaisseau spatial mais la décision a été mûrement réfléchie. Nicolas Altobelli, le responsable scientifique pour l'Agence spatiale européenne de la mission Cassini, nous explique les raisons de ce choix et le retour scientifique attendu.

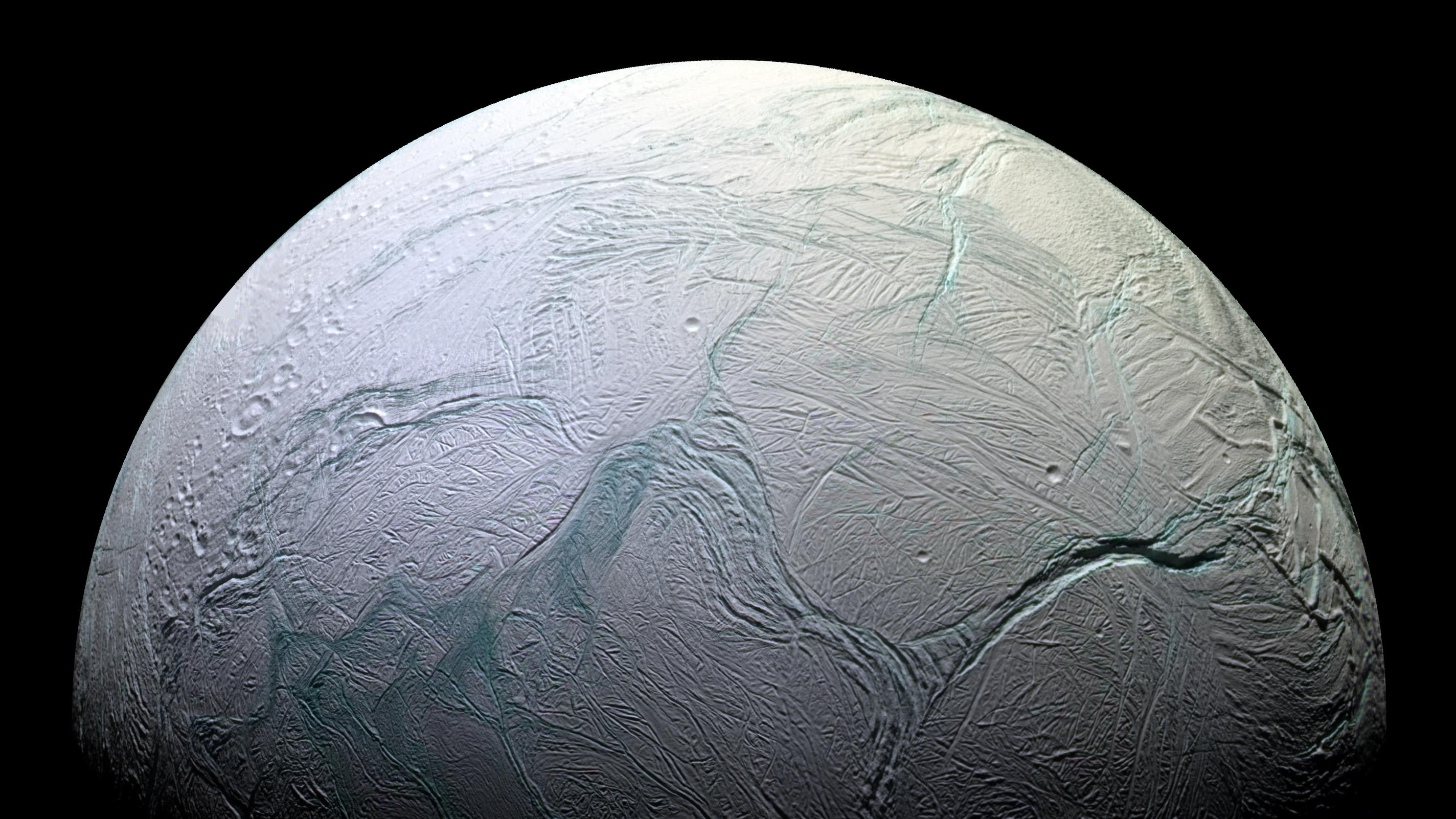

Le 15 septembre, il en sera terminé de Cassini. Ce plongeon dans Saturne a été « décidé par l'ESA et la Nasa pour se débarrasser proprement de la sonde de façon à nous conformer aux règles de la protection planétaire », nous explique Nicolas Altobelli, le responsable scientifique pour l'ESA de la mission Cassini. Ces règles stipulent de ne pas contaminer d'autres mondes d'une façon qui compromettrait de futures études scientifiques sur d'éventuelles traces de vie, actuelles ou éteintes.

C'est pourquoi les deux agences spatiales ne veulent pas risquer de perdre le contrôle de Cassini qui risquerait de s'écraser sur la surface d’Encelade ou celle de Titan, « deux lunes dotées d'une habitabilité potentielle ». Et ce risque est bien réel. De façon surprenante, les sondes spatiales n'ont pas de jauge pour mesurer la quantité de carburant restante. Le niveau des réservoirs est toujours estimé à partir de calculs et les opérateurs au sol ne le connaissent jamais précisément. Le défi est donc de terminer la mission avant que le risque d'une panne sèche ne devienne trop important.

Vue d'artiste de la sonde Cassini lors de son entrée dans l'atmosphère de Saturne à 3.000 kilomètres de la surface de référence, où règne une pression de 1 bar. © Nasa, JPL

Cassini devrait émettre durant une minute pendant son plongeon

Cette fin de mission qui se terminera par un plongeon dans Saturne, les responsables « la préparent depuis plusieurs mois ». Jusqu'aux derniers instants de la sonde, « les orbites ont été optimisées pour garantir un retour scientifique important ». Lors de sa toute dernière orbite, Cassini pointera son antenne vers la Terre pour envoyer ses données « lorsqu'elle entrera dans l'atmosphère et durant sa descente ». Le dernier survol de Titan (le 127e !), à plus de 100.000 kilomètres, doit permettre aux contrôleurs au sol de mesurer assez précisément la duréedurée de la communication avec la Terre dès que la sonde aura débuté son plongeon final.

Le point d'entrée de Cassini dans l'atmosphère se situe à 3.000 kilomètres d'altitude au-dessus d'une surface de référence, arbitrairement choisie, où la pression atmosphériquepression atmosphérique est d'un barbar (celle qui règne sur Terre au niveau de la mer). « Ce bar de pression est la surface de référence pour une planète gazeuseplanète gazeuse. » D'après les derniers calculs, la Nasa et l'ESA s'attendent à recevoir des données pendant « au moins une minute » et pensent que Cassini descendra jusqu'à environ 1.500 kilomètres au-dessus de cette surface de référence avant que le signal ne soit perdu.

À ce moment-là, la caméra ne fonctionnera plus, elle aura acquis ses dernières images quelques heures auparavant. Seuls le magnétomètre et les analyseurs de gaz, de plasma et de micro-météoritesmétéorites fonctionneront, pour mesurer « le champ magnétique de la planète » et renseigner sur « la composition des couches atmosphériques traversées ».

Après cette dernière émission de données, le pointage de l'antenne grand gain vers la Terre sera rapidement perdu. À cause de sa vitesse, 35 kilomètres par seconde, et du frottement de l'atmosphère sur la structure de l'engin spatial (pas du tout aérodynamique), « la sonde va très vite se déstabiliser puis finira par se désintégrer dans l'atmosphère ».

Grand final de Cassini : les 5 derniers tours de la sonde autour de Saturne

Article de Jean-Luc GoudetJean-Luc Goudet publié le 15/08/2017

Lundi prochain, la sonde Cassini va entamer une série de cinq orbites rapprochées, les dernières avant le grand plongeon final du 15 septembre qui la verra disparaître au cœur de Saturne. En s'approchant très près de la haute atmosphère et des nuages, elle va l'observer comme elle ne l'avait encore jamais fait. L'engin spatial, qui a quitté la Terre en 1997, utilise son carburant jusqu'à la dernière goutte pour travailler...

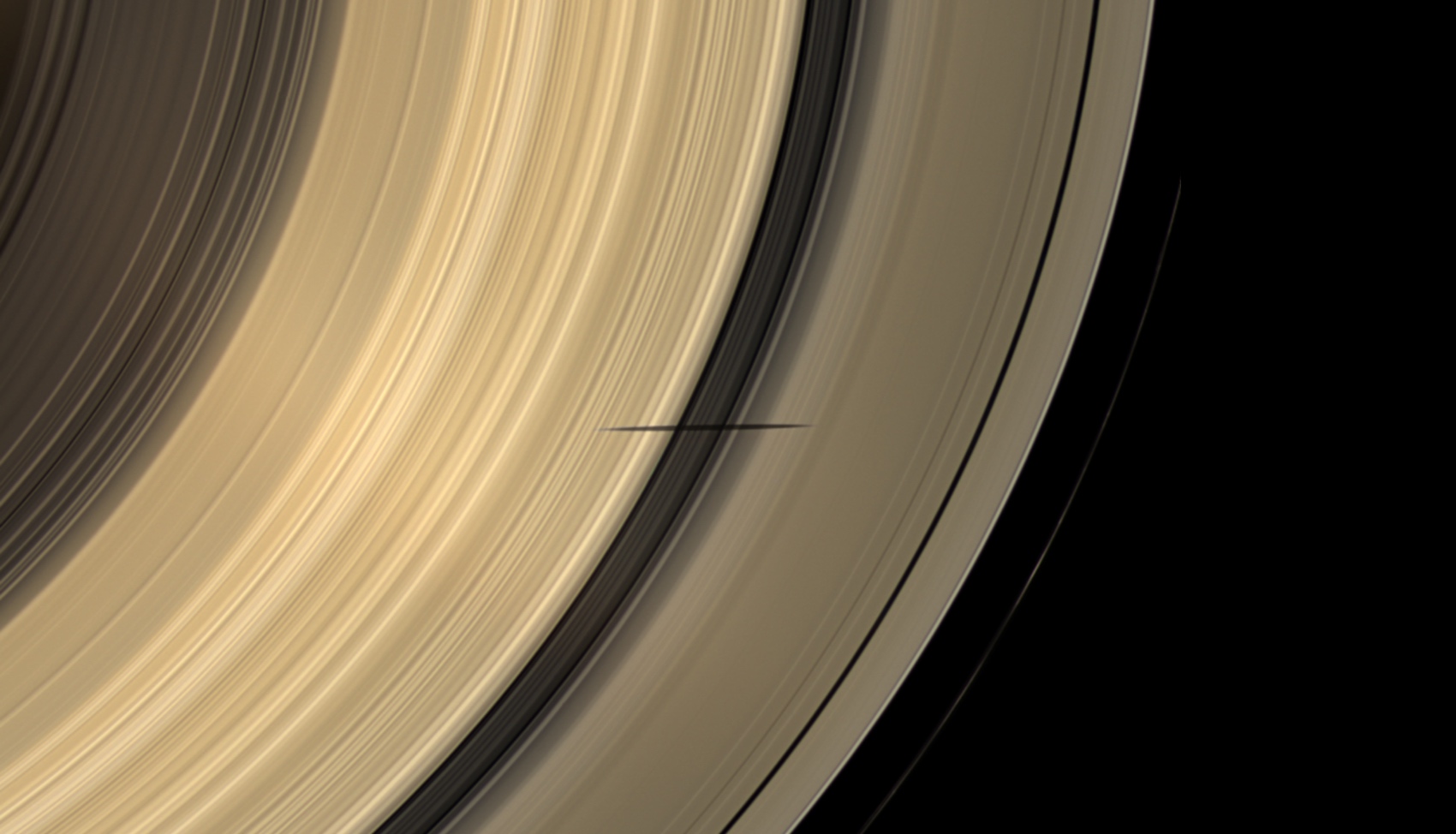

Le dernier chapitre du « Grand final », dernière phase de la longue mission Cassini-Huygens, débutée en avril, s'ouvre ce week-end avec la première des cinq dernières orbites rapprochées autour de Saturne. Lundi 14 août, à 18 h 22 heure de Paris, la sonde de la Nasa, inscrite sur une trajectoire elliptique, passera à seulement 5.990 km du bord interne de l'anneau et survolera les plus hauts nuages de la géante gazeuse, à une hauteur comprise entre 1.630 et 1.710 km.

À cette faible distance, l'atmosphère est très ténue, mais présente. L'engin spatial devra allumer ses propulseurspropulseurs pour maintenir sa route. Il lui reste encore un peu de propergolpropergol (de l'hydrazinehydrazine), ce qui permet ces ultimes survolssurvols avant le plongeon final dans Saturne, le 15 septembre prochain.

La sonde Cassini va frôler Saturne avant son suicide

Cassini au plus près de l’atmosphère de Saturne

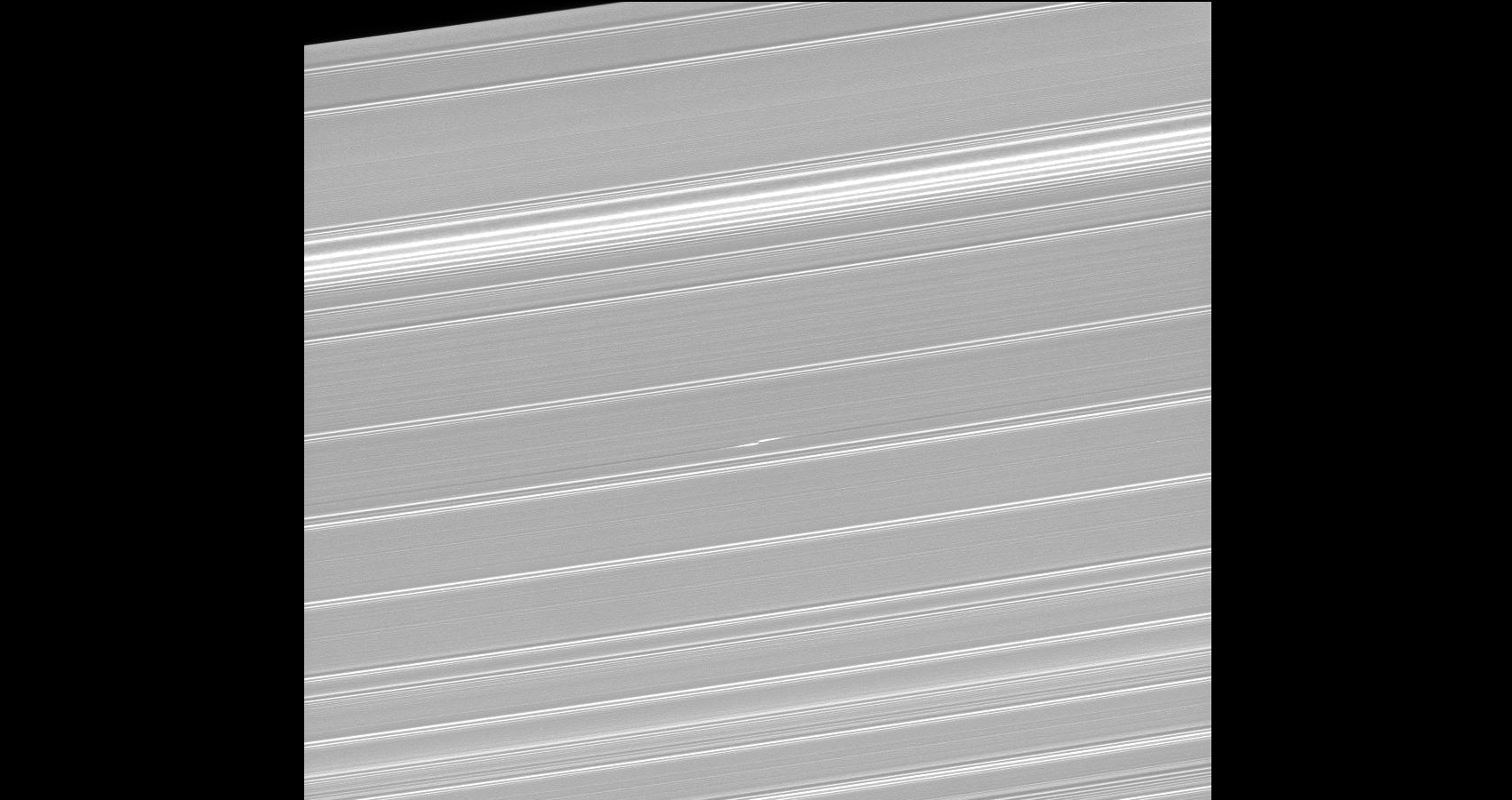

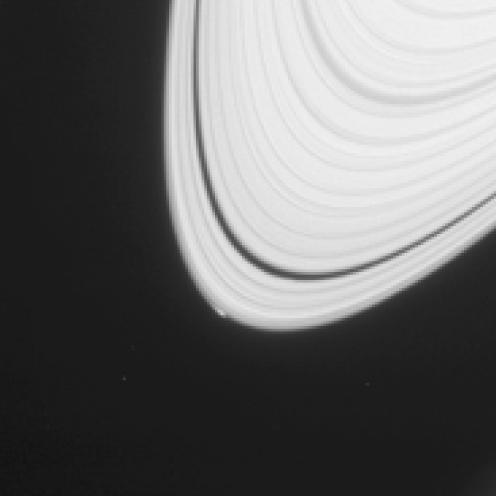

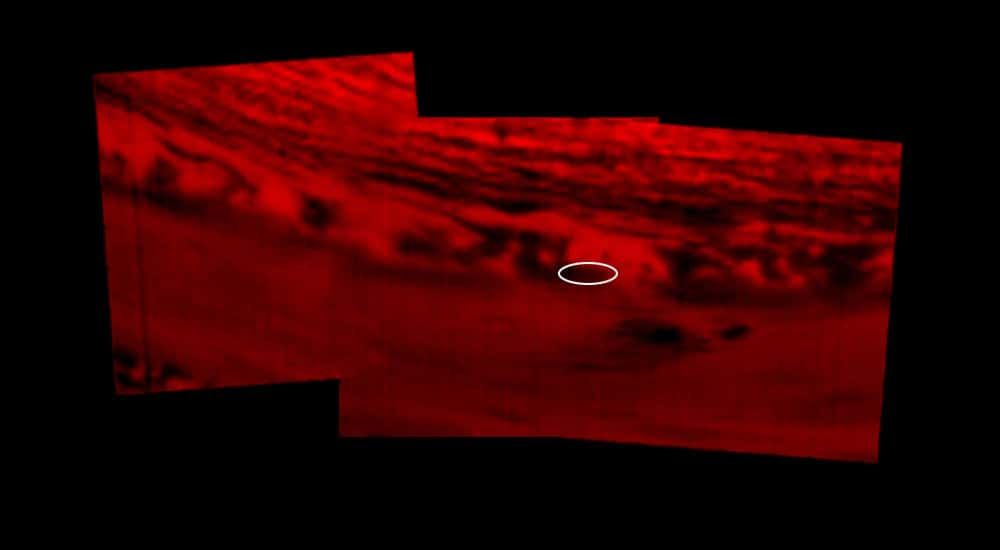

Durant ce Grand final, troisième extension de la mission commencée autour de Saturne en 2004, Cassini poursuit ses observations. Pour les scientifiques, c'est un bonus : il n'était nullement certain, au lancement de la sonde en 1997, qu'elle travaille jusqu'en 2017. Elle est même en pleine possession de ses moyens. Le sous-système d'imagerie (ISSISS, pour Imaging Science Subsystem) va scruter dans l'anneau D de curieux « traits », comme ceux déjà observés et résultant de l'impact de petits astéroïdesastéroïdes.

La haute atmosphère sera l'objet d'attentions particulières. Le spectromètrespectromètre infrarougeinfrarouge (CIRS, Composite Infrared Spectrometer) mesurera les températures et du gaz sera prélevé. Le spectromètre de masse INMS (IonIon and Neutral Mass Spectrometer) l'analysera, comme il l'avait fait pour les panaches d’Encelade, tandis que, simultanément, le radar, en mode passif, observera l'atmosphère, notamment pour y repérer des concentrations d'ammoniacammoniac.

Ce qu’il faut

retenir

- Saturne possède une magnétosphère comme Jupiter et la Terre, dans laquelle existent des ceintures de radiation similaires aux fameuses ceintures de Van Allen.

- Une expérience capable de détecter et de caractériser les particules dans ces ceintures à bord de la sonde Cassini a permis d'en découvrir une nouvelle constituée de protons à basses énergies, quand la sonde a pénétré, à plusieurs reprises, dans les régions plus proches de la surface de Saturne que son anneau principal D.

- Cette découverte est l'une des dernières faites à l'occasion du Grand final de Cassini, son plongeon volontairement suicidaire dans les entrailles de Saturne.