Les roches et minéraux sont tous deux extraits de la croûte terrestre. Mais ils diffèrent par leur nature et leurs caractéristiques géologiques. Le terme minerai recouvre, lui, plutôt un aspect économique.

au sommaire

Dans le langage courant, on confond souvent la roche et le minéral. Schématiquement, on peut dire qu'une roche est un assemblage de minérauxminéraux. Du point de vue géologique, ils sont pourtant distincts et possèdent leur propre classification. L'étude des minéraux se nomme minéralogie, tandis que l'étude des roches est appelée pétrologie. La géologie est quant à elle l'étude de la lithosphère, à travers la formation des roches, leur origine, leur nature et leur évolution. Elle regroupe plusieurs disciplines dont la minéralogie, la pétrologie, la paléontologie ou la géomorphologie.

Minéral : une substance pure et inorganique

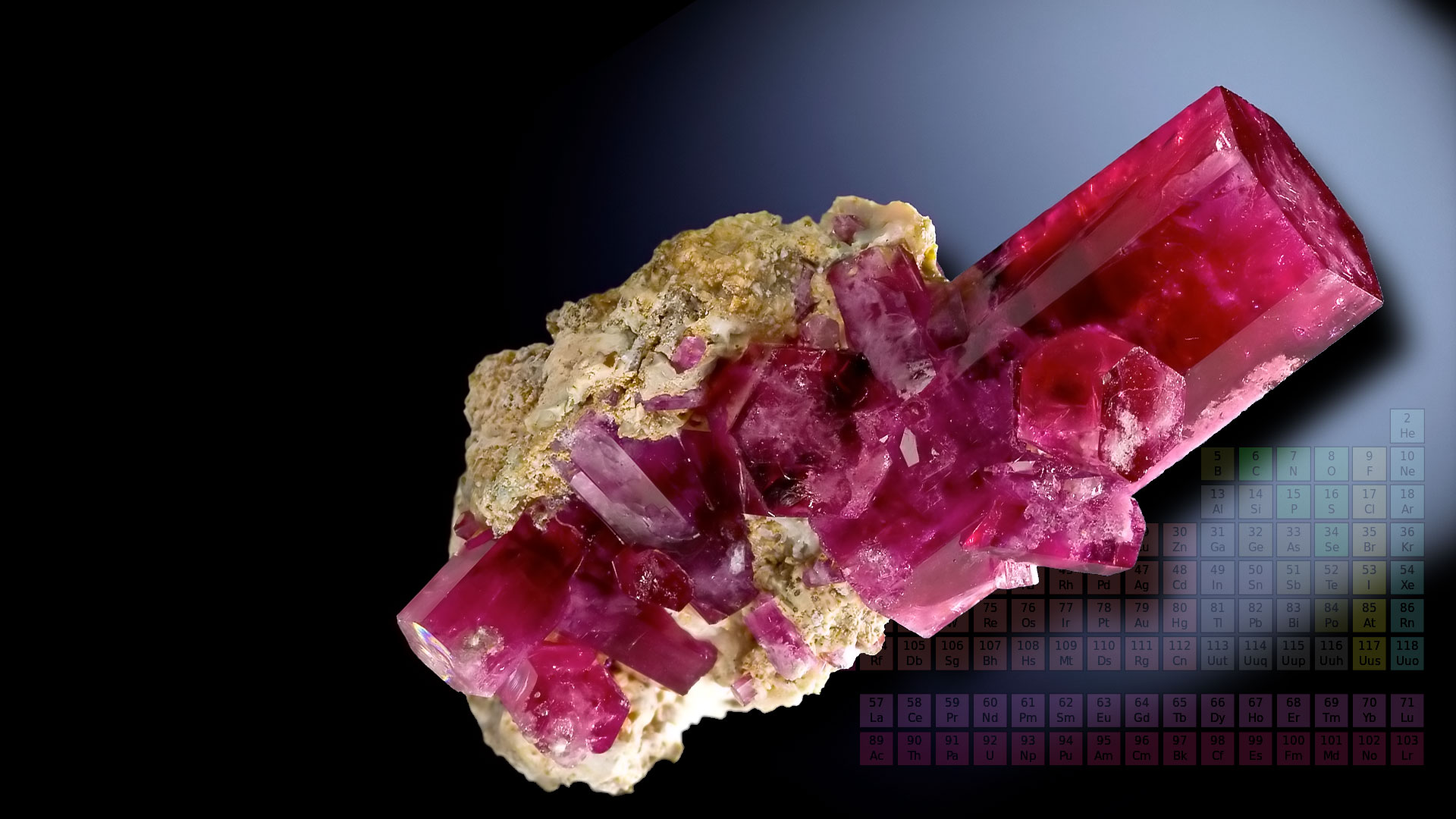

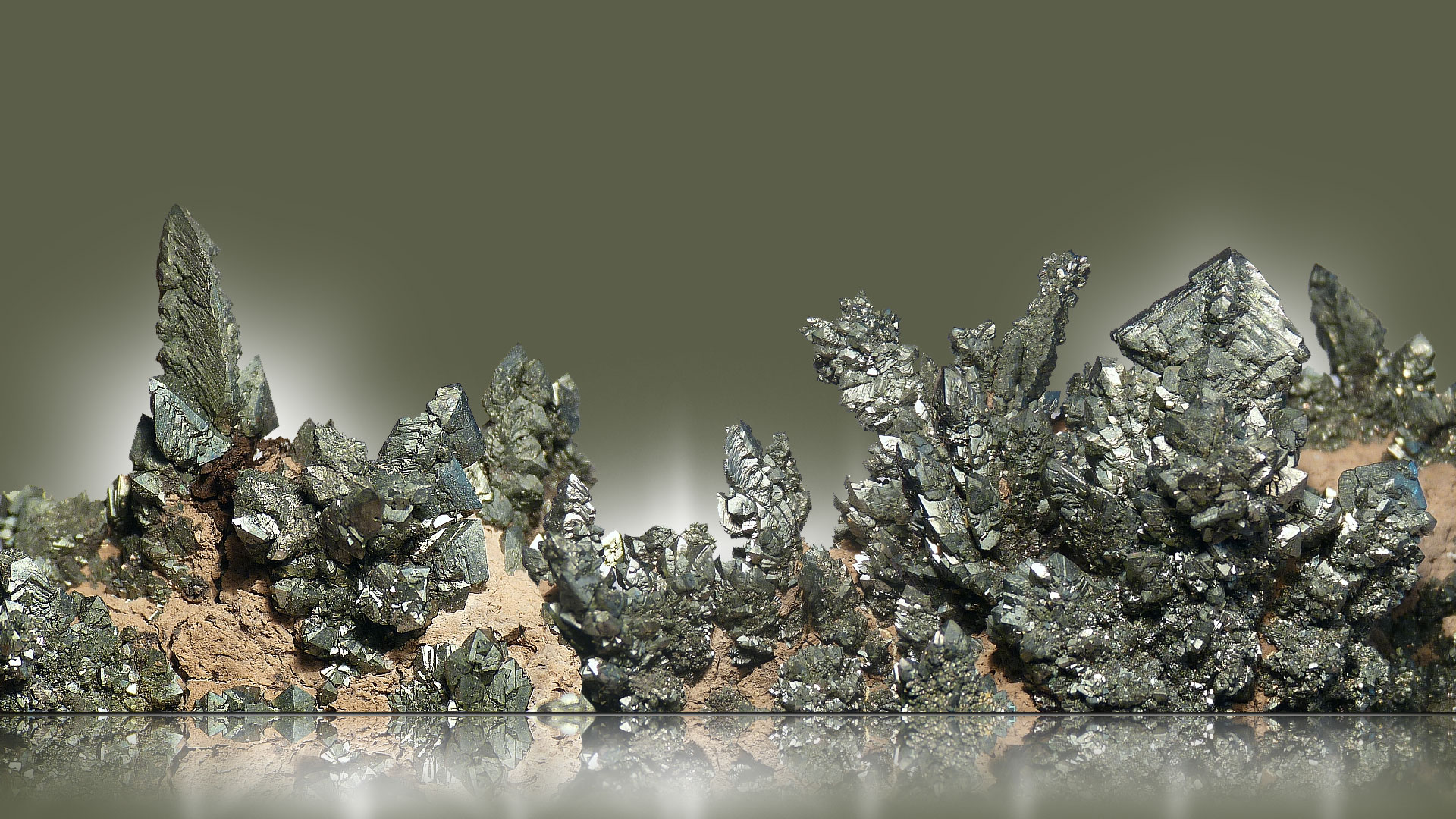

Un minéral est un matériaumatériau solidesolide et inorganique, formé d'un ou plusieurs éléments chimiqueséléments chimiques mais possédant une structure cristalline bien déterminée. Les minéraux sont classés selon leur forme, leur structure cristalline et leur composition chimique. Ils sont le plus souvent facilement identifiables grâce leur aspect ou leur couleurcouleur. Parmi les minéraux, on distingue souvent les gemmesgemmes qui sont des pierres précieusespierres précieuses.

Exemples de minéraux :

ArgentArgent, plombplomb, diamantdiamant, quartzquartz, opaleopale, pyritepyrite, cryolithe, calcite, dolomite, olivineolivine, mica, eldspath.

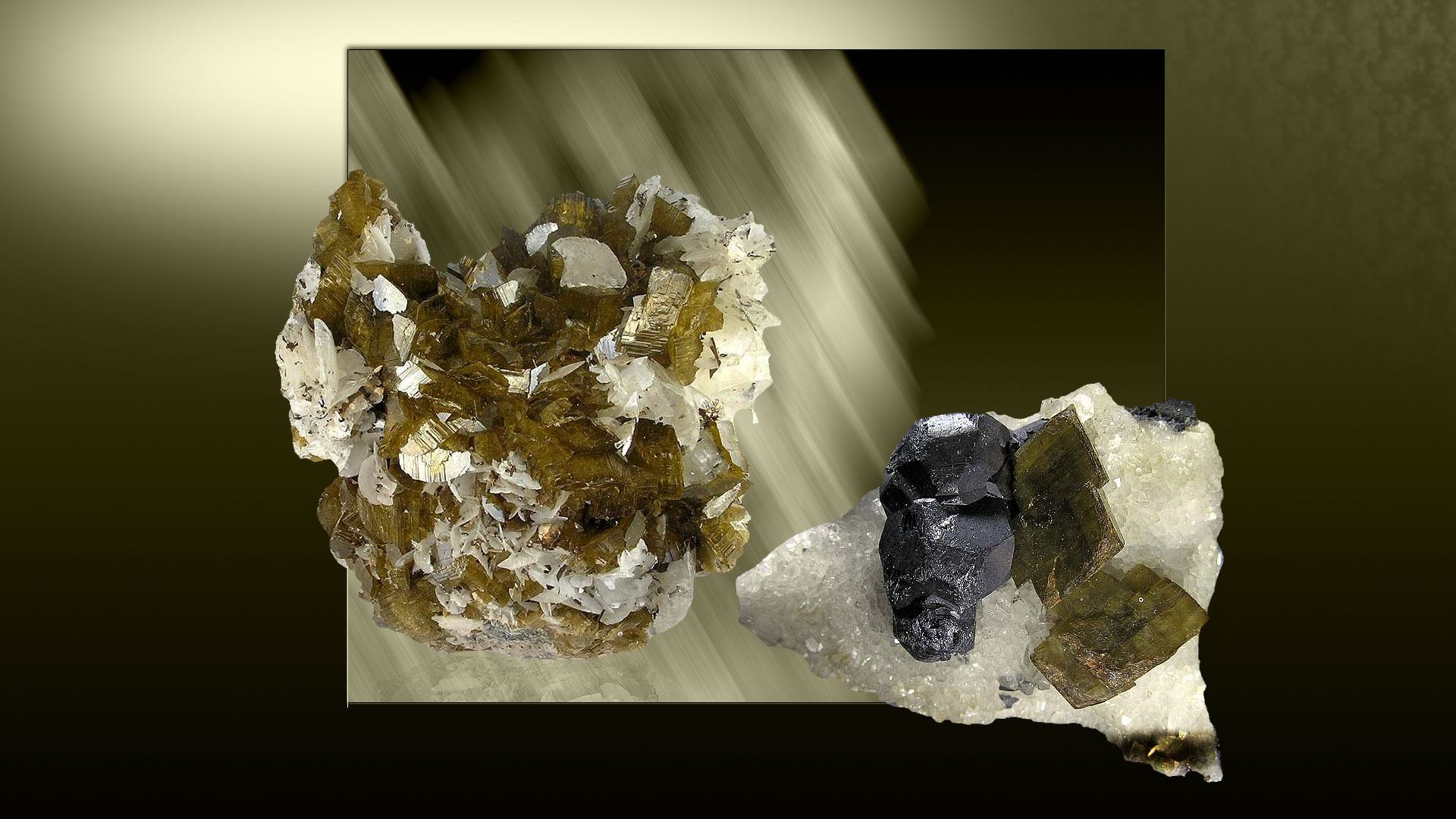

Roche : un assemblage hétérogène de minéraux

Une roche est un agrégat de minéraux homogène ou non, qui peut se présenter sous différentes formes (solide, huileuse, meuble...)). À la différence d'un minéral, les roches contiennent parfois des matériaux organiques, à l'instar du tuftuf ou travertintravertin, formés sur des couches d'organismes aquatiques. Elles sont classées selon leur mode de formation (roche sédimentaireroche sédimentaire, roche volcaniqueroche volcanique, roche métamorphiqueroche métamorphique...), leur composition chimique ou minéralogique, ou encore leurs propriétés mécaniques (texturetexture, porositéporosité, duretédureté...).

Exemples de roches :

BasalteBasalte, rhyoliterhyolite, tuf, gneissgneiss, ardoiseardoise, granitegranite, marbremarbre, obsidienne, schiste, argileargile, calcairecalcaire, craiecraie, grèsgrès, jaspe, houillehouille, pétrolepétrole, gypsegypse, bauxitebauxite.

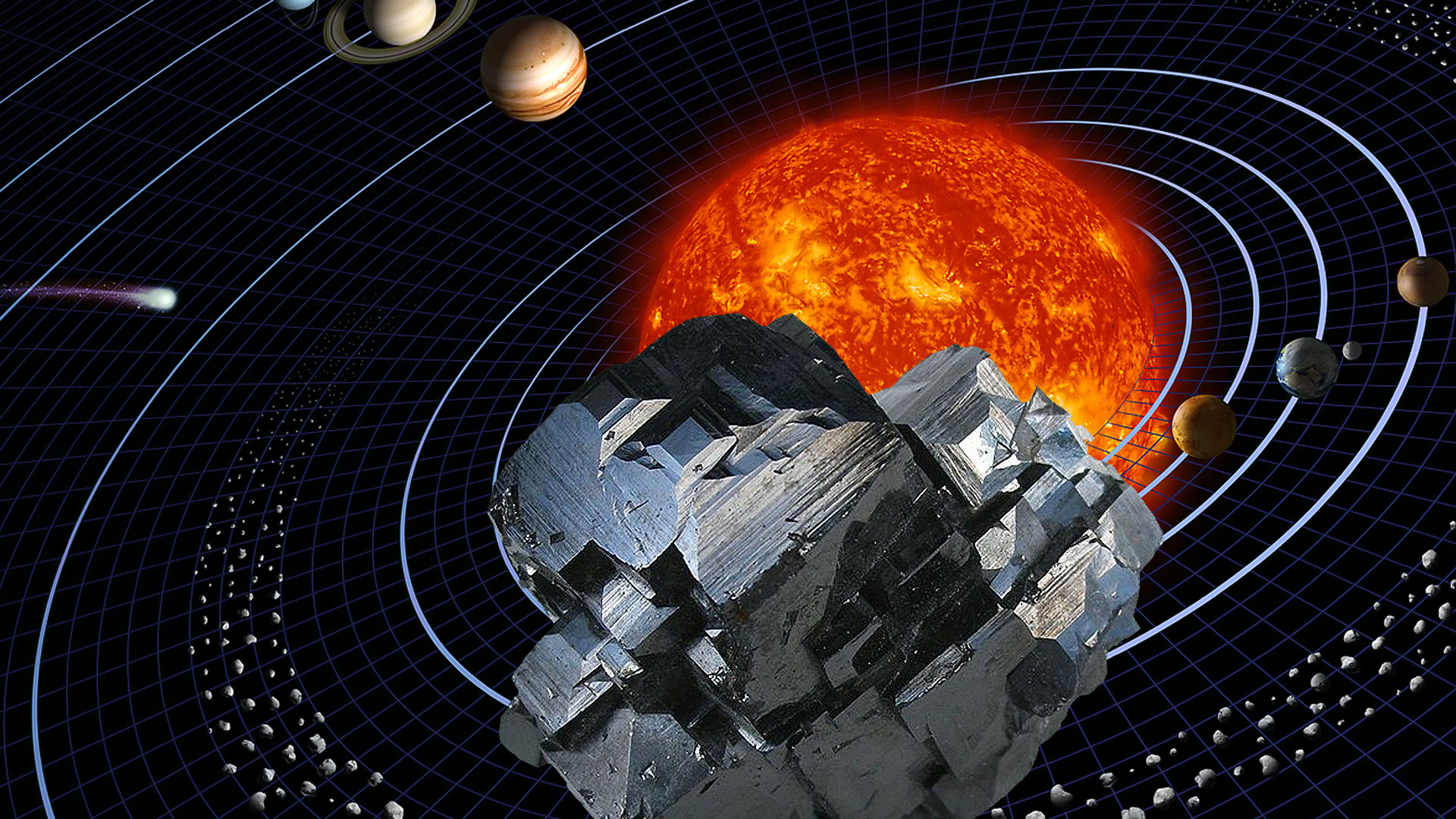

Minerai : une roche valorisable

On appelle mineraiminerai toute roche suffisamment riche en minéraux pour être exploitable. Par extension, on utilise le terme minerai pour désigner les minéraux exploités (or, uraniumuranium, ferfer...). Il s'agit donc plus d'un terme économique que géologique. Le plus souvent, un minerai est extrait d'une roche. Il faut par exemple quatre tonnes de bauxite pour obtenir deux tonnes d'aluminealumine desquelles on extrait une tonne d'aluminiumaluminium.

Les minéraux du monde en 19 photos

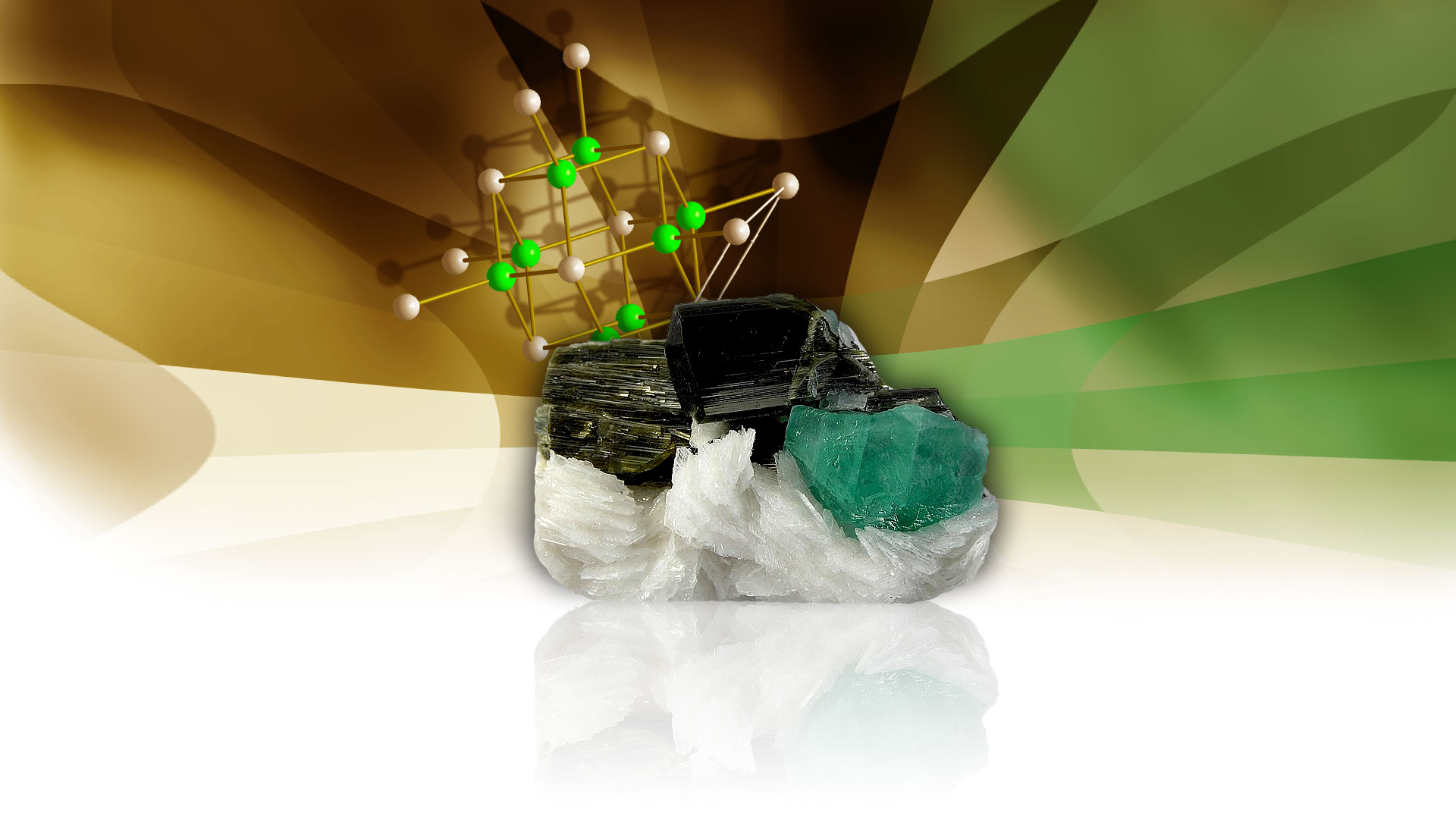

Le béryl (Be3Al2Si6O18)) est un minéralminéral du groupe des silicatessilicates. Son nom vient du grec beryllos, qui signifie « cristal de la couleurcouleur de l'eau de mer ». Il en existe plusieurs variétés utilisées en joaillerie, comme l'aigue-marine et l'émeraude. Couleurs : variées. © Rob Lavinsky, Wikimedia Commons, CC by-sa 3.0