au sommaire

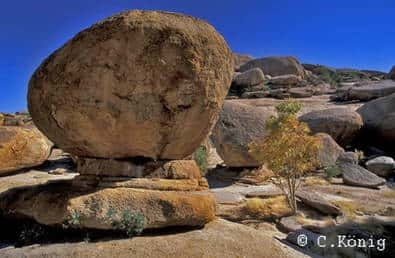

Granite de Scottish Highlands. L’emploi du granite par l’Homme remonte à plusieurs milliers d’années. © geologyrocks.co.uk

Les granites constituent la famille principale des roches ignéesroches ignées profondes, du moins par leur fréquence.

Ils n'apparaissent en surface qu'après érosion de tout ce qui les recouvrait. Outre le quartz, le feldspath et les micas, on trouve aussi dans les granites du pyroxène, souvent sodique, de l'amphibole (également souvent sodique) et bien d'autres...

Les microgranites ont des cristaux très petits, alors que les pegmatites en ont de très gros, l'obsidienne est un verre de silice, et les rhyolites, laveslaves constituées de roche de composition granitique, sont très rares.

Chaos granitique d'Ameib, Namibie. © Claire König, DR

Descriptif du granite

- Nom : granite

- Composants : quartzquartz, de feldspathsfeldspaths potassiques, de plagioclases sodiques et de micas. Les granites peuvent prendre toutes sortes de teintes

- Composition chimique moyenne : SiO2 73 %, Al2O3 14 %, (Na2O, K2O) 9 %, oxydes (Fe, Mn, Mg, Ca) 2 %

- Catégorie : roche ignée acideacide, contenant plus de 66 % de silice

- CouleursCouleurs naturelles : gris, beige, rose

- GisementsGisements : très fréquents mais pas forcément exploitables

- MinérauxMinéraux et roches associés : quartz, micas, améthyste et d'autres

Compléments d'information

Les batholitesbatholites granitiques peuvent être relativement petits et bien circonscrits, mais ils affleurent le plus souvent sous forme de massesmasses énormes et assez hétérogènes au sein des vieux boucliers précambriensprécambriens. Il est intéressant de noter à ce propos que presque tous les massifs granitiques de l'ère secondaireère secondaire sont concentrés à la périphérie du Pacifique. De vives controverses ont caractérisé l'évolution des idées au sujet des granites. Actuellement, les différentes données géométriques des granites obligent à considérer différentes origines et différents mécanismes de mise en place.

Granite rose de Bretagne. © DR

Le granite, lorsqu'il n'est pas altéré, constitue un bon matériaumatériau de constructionconstruction, voire de décoration après polissage. La presque totalité des monuments religieux bretons a été construite en granite. Le granite naturellement abondant en Bretagne est aussi utilisé pour bâtir des calvaires, des enclos paroissiaux, des chambres funéraires, certains phares. L'exploitation du granite n'y est pas récente. En effet, en -5000 avant J.-C., l'Homme utilisait le granite pour des menhirsmenhirs et des dolmensdolmens !

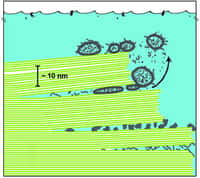

Formation d'un chaos granitique

Un massif granitique est toujours découpé en blocs parallélépipédiques par des fissures appelées diaclases. Celles-ci forment un réseau plus ou moins dense, étant disposées selon trois directions perpendiculaires.

Ces diaclases n'existent généralement que dans la partie superficielle du massif. Elles ont cependant un rôle considérable dans la dégradation : elles permettent à l'eau de s'infiltrer et constituent des « zones de faiblesses » à partir desquelles va se réaliser la dégradation. Les eaux de pluie s'infiltrent dans les diaclases et altèrent le granite. Cette altération, qui se traduit par une désagrégation de la roche, est en fait une transformation chimique de certains minéraux du granite. Il perd ainsi sa cohésion naturelle et se transforme en sablesable grossier (l'arènearène granitique), composé de grains de quartz (inaltérables), de cristaux de feldspaths altérés, de paillettes d'argileargile (silicatesilicate d'aluminealumine hydraté) et de constituants solubles. Les produits de l'altération sont entraînés à l'état solideétat solide ou dissous par les eaux de ruissellement. Il reste un chaos de blocs de granite.

Les Drus, massif du Mont-Blanc, la plus belle aiguille de granite des Alpes. © DR

Bibliographie

- C. König : cours et notes personnelles

- A. Foucault : Dictionnaire de géologiegéologie, éditions Masson

- Sur Futura-Sciences : Le granite d'Athis, Au cœur de la silice ... du wafer au silex

- Webmineral.com