au sommaire

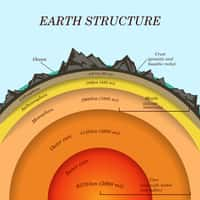

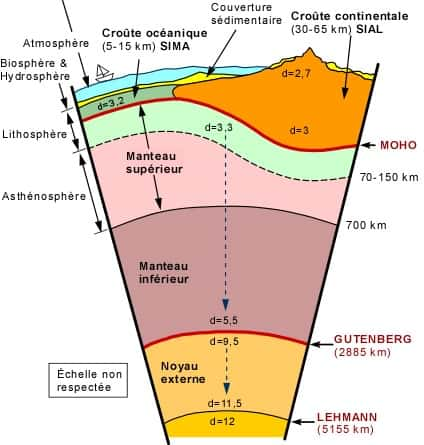

La lithosphère représente l'enveloppe solidesolide externe de la Terre. Elle se compose de la croûtecroûte (continentale ou océanique) ainsi que de la partie supérieure du manteaumanteau. De composition variable, elle se différencie de l'asthénosphère sous-jacente en plusieurs points.

Composition des lithosphères continentale et océanique

Premièrement, il faut différencier la lithosphère océanique de la lithosphère continentale. Cette différenciation est principalement due au fait que les croûtes continentales et océaniques présentent des compositions minéralogiques très différentes.

La croûte continentale, qui représente la partie supérieure de la lithosphère continentale, est majoritairement composée de roches magmatiques acidesacides, comme les granites. La croûte océaniquecroûte océanique, qui représente quant à elle la partie supérieure de la lithosphère océanique, est majoritairement composée de roches magmatiques dites basiques, comme les basaltesbasaltes et les gabbrosgabbros.

Cependant, la différenciation entre lithosphères continentale et océanique peut également être considérée du point de vue de la composition du manteau supérieur. Le manteau lithosphériquelithosphérique sous-continental est appauvri en certains éléments chimiqueséléments chimiques en comparaison du manteau lithosphérique océanique, dont la composition est proche de celle du manteau primitif.

Température et épaisseur de la lithosphère

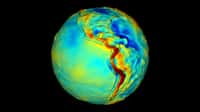

Contrairement au MohoMoho, qui représente l’interface croûte/manteau et qui est caractérisé par une différence de composition minéralogique majeure, la base de la lithosphère se définit suivant l'isotherme 1.300 °C. La limite entre la lithosphère et l'asthénosphère (enveloppe mantellique sous-jacente) ne représente donc pas un changement de composition, mais un changement dans le comportement rhéologique du manteau qui s'effectue à cette température. On considère que l'épaisseur moyenne de la lithosphère continentale est d'environ 100 kilomètres et celle de la lithosphère océanique de 70 kilomètres.

Cette épaisseur peut néanmoins varier significativement en différents points du globe suivant la température du manteau : dans les régions à manteau « froid », comme les vieilles croûtes continentales (cratonscratons), la lithosphère sera ainsi plus épaisse, pouvant atteindre 200 kilomètres, alors que dans les zones à manteau « chaud », la lithosphère peut être extrêmement fine. Au niveau des dorsales océaniquesdorsales océaniques par exemple, là où se forme la lithosphère océanique, la lithosphère n'est épaisse que d'une dizaine de kilomètres ! En sciences de la Terre, la température est généralement intimement liée à l'âge, ce qui explique pourquoi la lithosphère océanique s'épaissit graduellement en se refroidissant, en allant de la dorsale (où elle est créée) jusqu'aux zones de subductionzones de subduction ou aux marges continentales. En se refroidissant et en s'épaississant, la lithosphère océanique voit sa densité augmenter et elle a tendance à s'enfoncer graduellement. Le socle océanique est ainsi plus profond dans les zones les plus vieilles et moins profond au niveau des dorsales.

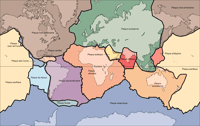

Tectonique et plaques lithosphériques

Si dans l'inconscient collectif, la tectonique des plaquestectonique des plaques se résume généralement à des continents flottants comme des bateaux sur un manteau animé de courants, la réalité est plus subtile. C'est en effet l'ensemble croûte + manteau lithosphérique qui bouge au-dessus du manteau asthénosphérique, grâce aux lois rhéologiques qui régissent le comportement mécanique des roches. Ces lois rhéologiques sont d'ailleurs intimement liées à la pressionpression et à la température. Dans la théorie de la tectonique des plaques, on parle ainsi de plaques lithosphériquesplaques lithosphériques, rigides, qui bougent au-dessus de l'asthénosphère. Ces mouvementsmouvements sont possibles grâce à la différence de comportement rhéologique entre la lithosphère et l'asthénosphère. Si la lithosphère est plutôt rigide à grande échelle, l'asthénosphère a un comportement plus ductileductile qui permet la mise en place de grandes cellules de convectionconvection.