au sommaire

Les aérosols

Le problème vient de ce que l'utilisation du charboncharbon et du pétrole a produit en même temps deux effets antagonistes via les émissions de gaz à effet de serregaz à effet de serre et via celle des aérosolsaérosols.

Les aérosols sont les particules en suspension dans l'atmosphèreatmosphère, à l'exception des particules nuageuses que l'on met dans une classe à part par commodité. L'atmosphère en contient d'énormes quantités, environ 3,3 Gt dont 90% sont d'origine naturelle. Les dimensions sont très variables, grossièrement de 0.002 µm à environ 100 µm de diamètre

Deux familles de mécanismes leur donnent naissance: la mise en suspension de particules existant à la surface par l'intermédiaire du ventvent (poussières, embruns) et la transformation gaz - particules, c'est-à-dire, en fait, la condensation après d'éventuelles réactions chimiques dans l'atmosphère (aérosols secondaires).

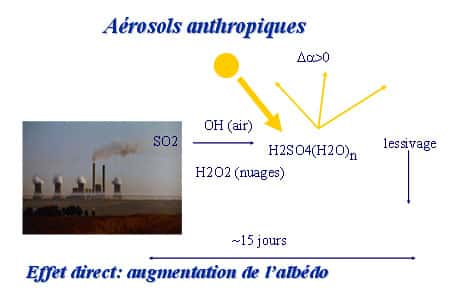

A l'exception des aérosols stratosphériques issus des éruptions volcaniqueséruptions volcaniques, les aérosols ont une durée de vie fort courte, en général de l'ordre d'une quinzaine de jours, au bout de ce délai, ils sont entraînés par les précipitationsprécipitations, on dit qu'ils sont lessivés.

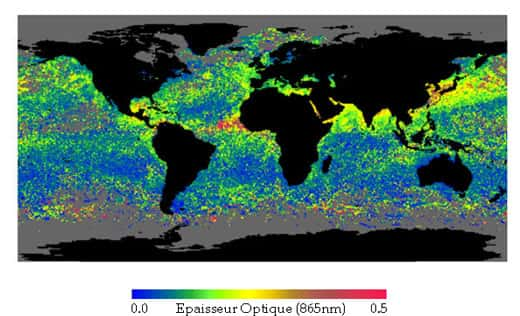

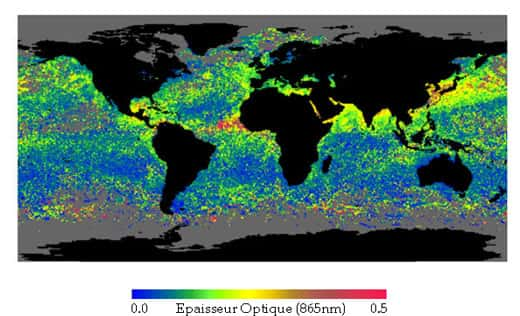

En une quinzaine de jours, ils n'ont pas le temps de s'éloigner beaucoup des régions sources, leur répartition est donc très hétérogène. Ceux qui vont le plus loin sont les aérosols d'origine désertique qui, dans le cas des aérosols sahariens peuvent traverser l'Atlantique ou qu'on retrouve en France les jours de SiroccoSirocco. La Figure 2 présente une carte de la concentration des aérosols au dessus des océans, obtenue à partir d'observations de satellites. On notera justement la quasi absence d'aérosols dans l'hémisphère Sudhémisphère Sud et la forte concentration dans l'Atlantique au large du Sahara.

Figure 2: épaisseur optique ( L'épaisseur optique mesure l'atténuation du rayonnement solaire direct. Dans le cas présent, les autres causes d'atténuation ont été estimées, l'épaisseur mesurée est donc due aux aérosols. Pour un modèle d'aérosols donné, elle est directement proportionnelle à la concentration et à l'épaisseur de la couche.) des aérosols mesurée par l'instrument POLDER (expérience franco- japonaise CNES/NASDA) . La méthode utilisée ici ne permet pas d'observer les aérosols au dessus des continents.

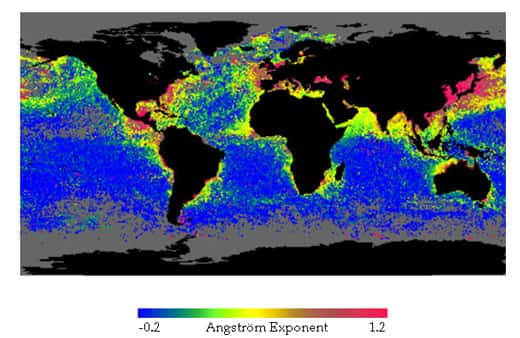

1 - Les aérosols d'origine anthropique

Les aérosols d'origine anthropique et ceux provenant des feux de végétation sont de petites particules. On les repère parfaitement sur la Figure 3 qui présente un paramètre que l'on peut déduire de la dépendance spectrale de la réflexion par les aérosols et qui traduit leur dimension: les plus petites particules correspondent à des aérosols de pollution et on les trouve au voisinage de l'Asie et des pays industrialisés. Sur l'Afrique et le Mexique, les panaches observables correspondent en fait à des feux de forêt ou de savane.

Figure 3: répartition géographique de la taille des aérosols déterminée pour le mois de novembre 96 par l'instrument POLDER (coopération CNES – NASDA). Les plus petites particules correspondent aux plus grandes valeurs du coefficient d'Angstrom et apparaissent en rouge. Il n'y a pas de données disponibles aux hautes latitudes. On notera les régions fortement polluées de l'Asie du Sud Est et les panaches issus d'incendies entre Madagascar et l'Afrique..

La majorité des aérosols anthropiques proviennent des combustiblescombustibles fossilesfossiles. Ceux ci contiennent du soufresoufre en plus ou moins grande quantité. Le SO2 qui est émis lors de la combustioncombustion est oxydé dans l'atmosphère pour former de l'acide sulfuriqueacide sulfurique qui s'associe avec des moléculesmolécules d'eau pour former de minuscules gouttelettes de quelques dixièmes de µm de diamètre.

L'influence climatique des aérosols s'exerce de plusieurs façons. On parle d'effet direct, indirect et même d'effet semi direct.

2 - L'effet direct des aérosols

Les aérosols diffusent la lumièrelumière. Cette diffusiondiffusion est généralement faible aux grandes longueurs d'ondeslongueurs d'ondes de l'émission terrestre, elle est à son maximum pour les longueurs d'ondes du rayonnement solairerayonnement solaire. Ils peuvent aussi absorber le rayonnement. Cette absorptionabsorption dépend de leur composition chimique et de leur taille.

Leur efficacité à diffuser dépend de la surface qu'ils exposent au rayonnement. Pour une massemasse d'aérosols identique, la surface totale exposée au rayonnement, celle qui fera de l'ombre, augmente quand la dimension des particules diminue car la masse est alors répartie sur un plus grand nombre de particules. Ce sont donc les petites particules qui ont une interaction maximum avec le rayonnement. Comme ce sont les particules d'origine secondaire qui sont les plus petites, ce sont elles qui ont le maximum d'impact. En fait, bien qu'ils soient beaucoup moins nombreux, les aérosols anthropiques qui sont dans ce cas ont, sur le rayonnement solaire, une influence équivalente à celle des aérosols d'origine naturelle.

Leur influence dépend aussi de leur dimension et de leur forme. Beaucoup d'aérosols d'origine minérale ne sont pas sphériques, cela introduit une série d'inconnues supplémentaires qui sont la forme et les paramètres qui la définissent. Quant à leur dimension, elle est très dépendante du type d'aérosols mais de plus, beaucoup d'entre eux grossissent lorsque l'humidité augmente ce qui complique encore le problème.

Figure 4 : les aérosols anthropiques sont, en grande partie, issus de la combustion des combustibles fossiles par l'intermédiaire d'une transformation gaz – particules via l'oxydation du SO2.Ils sont transportés par le vent et lessivés par la pluie. © Yves Fouquart

A partir des inventaires de production de charbon, pétrole et gaz naturelgaz naturel, on a pu établir la production annuelleannuelle de CO2 depuis les débuts de l'ère industrielle. En tenant compte, autant que possible, des variations de concentration en soufre de ces combustibles, on a pu établir les émissions annuelles de SO2 et modéliser la production anthropique d'aérosols, leur transport par les vents dominants et leur répartition géographique et temporelle. On a donc pu estimer la variation depuis 1800 du forçage radiatifforçage radiatif de ces aérosols anthropiques et leur impact sur l'évolution de la température de la planète.

Du fait de toutes les incertitudes évoquées plus haut (composition, dimensions, répartition), le forçage radiatif des aérosols est beaucoup moins bien estimé que celui des gaz à effet de serre. On considère qu'en 1990, il était négatif et compris entre - 0,25 et - 0,75 W/m2 (pour rappel, le forçage des GES est voisin de 3 W/m2)). L'influence sur l'évolution de la température de la planète est évidemment difficile à estimer avec précision mais les simulations montrent clairement que le fait de tenir compte de l'effet des aérosols produits en même temps que le CO2 permet de mieux expliquer le rythme du réchauffement observé.

3 - L'absorption des aérosols et l'effet semi direct

L'influence des aérosols sur le rayonnement solaire dépend aussi de la nature de la surface au dessus de laquelle ils se trouvent: ils constituent un voile assez fin et réfléchissant. Si ce voile se situe au dessus d'une surface sombre, il augmente nettement la réflectivité de la scène. Par contre, au dessus d'une surface déjà fortement réfléchissante, son influence est faible voire négative si les aérosols sont un peu absorbants.

C'est-à-dire que, dans ce cas, le voile d'aérosols diminue la réflectivité de la scène au lieu de l'augmenter. Pour s'en convaincre, il suffit de penser à ce qui se passerait si on recouvrait une surface noire ou au contraire une surface très blanche avec quelque chose de gris clair. Les aérosols n'ont donc pas beaucoup d'influence directe dans les régions nuageuses ou au dessus de la neige ou encore des régions désertiques qui sont fortement réfléchissantes. Ils peuvent cependant y absorber plus ou moins fortement le rayonnement solaire. Cette absorption donne lieu à ce que l'on appelle l'effet semi direct. L'absorption des aérosols est maximum quand ils contiennent de la suiesuie ce qui est le cas lors des combustions incomplètes.

Puisque de l'énergieénergie supplémentaire y est absorbée, la couche dans laquelle les aérosols sont présents se réchauffe ce qui entraîne la disparition d'éventuels nuagesnuages ou leur moindre extension. Dans la mesure où les nuages agissent très fortement sur le rayonnement, il y a là une action potentiellement très puissante des aérosols. On ne sait pas vraiment estimer cet effet.

4 - L'effet indirect des aérosols

Les gouttes et les cristaux des nuages se forment toujours par condensation autour de particules de petites dimensions, liquidesliquides ou solidessolides. On appelle ces particules des noyaux de condensation. Ce sont, de fait, des aérosols, leur efficacité, en tant que noyau de condensationnoyau de condensation, dépend de leur composition chimique et de leur taille.

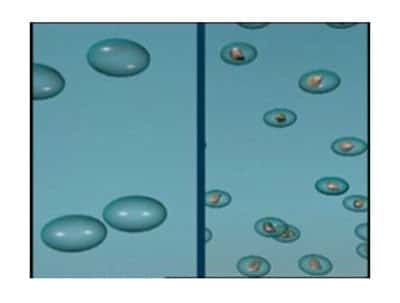

Considérons donc une quantité d'eau qui se condense. Plus les noyaux de condensation sont nombreux, plus nombreuses sont les gouttes et plus elles sont petites. Or la capacité des particules à diffuser ne dépend pas de leur volumevolume mais de la surface qu'elles exposent au rayonnement.

Pour un même volume total, la surface totale de petites sphères est supérieure à celle de grandes sphères ( Comparez la surface d'une sphère de rayon 1m, de volume V = 4πR3/3 et de surface 4πR2 a la surface totale de deux sphères de volume V/2, c'est-à-dire de rayon R/(2)1/3.). Pour une même quantité d'eau condensée, les nuages composés de petites particules diffusent donc plus que ceux qui sont composés de grosses particules. En augmentant, le nombre de noyaux disponibles on augmente ainsi la réflectivité des nuages, ainsi une variation du nombre d'aérosols peut conduire à une variation de l'albédoalbédo des nuages et la production d'aérosols anthropiques devrait avoir conduit à une augmentation de l'albédo de la planète par l'intermédiaire de celui des nuages.

Figure 5 : effet indirect des aérosols : plus les noyaux de condensation sont nombreux, plus les gouttes des nuages sont petites

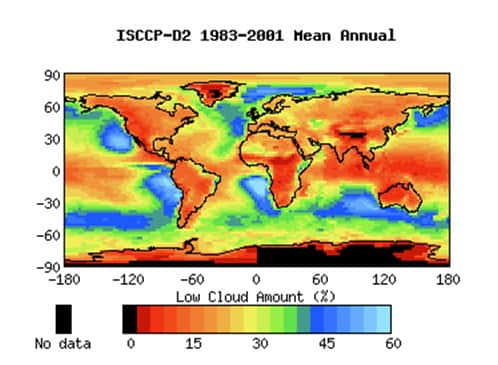

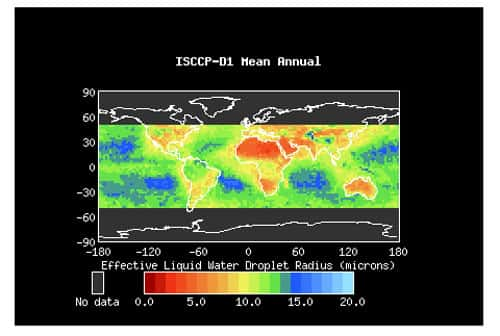

On a pu observer des cas dans lesquels le mécanisme jouait de façon très nette, c'est-à-dire que la dimension des particules diminuait bien lorsque le nombre d'aérosols augmentait. Il semble bien, de façon plus générale, que les nuages des régions riches en aérosols soient composés de particules plus petites que ceux des régions pauvres. C'est le cas (voir Figure 6) des nuages des régions continentales par rapport aux nuages des régions maritimes et c'est aussi les cas des nuages de l'Hémisphère NordHémisphère Nord nettement plus polluée par rapport à ceux de l'Hémisphère Sud. Le problème, c'est qu'il ne suffit pas de vérifier que le mécanisme fonctionne, il faut encore le quantifier. Le forçage radiatif dû à l'effet indirect des aérosols est donc très difficile à estimer. Il est naturellement négatif; en 2001 dans le dernier rapport du GIECGIEC sur l'état de la science du climatclimat, on le situait quelque part entre 0 et -2 Wm-2

Figure 6 : Effet indirect: influence des aérosols sur la dimension des gouttes des nuages. Dans les régions pauvres en aérosols (les océans, particulièrement dans l'hémisphère sud), les gouttes des nuages sont plus grosses. D'après ISCCP (voir note 7)

5 - Une autre forme de l'effet indirect: l'allongement de la durée de vie des nuages

Les gouttes des nuages n'ont pas toutes la même dimension, les plus petites sont celles qui viennent de se former, en général près de la base du nuage, ensuite, elles grossissent par divers processus, en particulier par collisions. Il existe donc au sein d'un même nuage des gouttes assez petites et d'autres nettement plus grosses, trop pour que les mouvementsmouvements de l'airair les maintiennent en suspension, elles tombent donc et grossissent encore pour former des gouttes de pluie.

Les nuages qui ont l'influence radiative la plus importante doivent avoir une grande persistance, les précipitations n'y sont donc pas fortes. Il ne s'agit donc pas de pluie mais de bruinebruine. Les nuages en question sont essentiellement des stratocumulus. Leur durée de vie dépend de l'intensité de ces faibles précipitations qui ont tendance à les assécher. Plus les gouttes sont petites, plus faibles sont ces précipitations et plus la durée de vie de ces nuages augmente. Comme ils ont un albédo élevé, cela a tendance à augmenter l'albédo des régions en question. L'effet indirect des aérosols, en diminuant la dimension des gouttes conduit donc doublement à augmenter l'albédo: d'une part en augmentant leur réflectivité et d'autre part en augmentant leur durée de vie. Ce deuxième effet indirect est encore plus difficile à chiffrer que le premier.