Désert ou paysage verdoyant ? Le Sahara semble alterner régulièrement entre ces deux environnements opposés. Pourtant les mécanismes qui sous-tendent ces changements sont encore mal compris. Une nouvelle étude montre ainsi que les variations de l’axe terrestre ne seraient pas le seul paramètre en cause.

au sommaire

Aujourd'hui, les paysages du Sahara sont certainement les plus emblématiques d'un milieu désertique. Et pourtant, ces immenses étendues de sable et de dunes ne sont pas immuables. Fut un temps où le Sahara était en effet bien plus vert. Une nouvelle étude montre notamment que ce genre d'épisode humide se serait reproduit plusieurs fois depuis 800 000 ans.

Un Sahara vert, et pas qu’une fois !

Au cours du Quaternaire, l'Afrique du Nord aurait en effet connu plusieurs périodes humides ayant entraîné un verdissage temporaire du Sahara, avec le développement de rivières, de lacs et surtout, d’une dense végétation. Bien sûr, ces alternances répétées de périodes arides et humides ont entraîné d'importantes conséquences sur la distribution des espèces et sur leur évolution. Alors que le désert actuel du Sahara agit en effet plutôt comme une barrière, la végétalisation temporaire de cette région pourrait au contraire avoir joué un rôle crucial pour la dispersion hors d’Afrique de certaines espèces animales, mais également humaines !

Au total, quelque 230 périodes humides ont ainsi déjà été identifiées sur les derniers 8 millions d'années. Il a été montré que ces variations climatiques étaient principalement liées à l'évolution d'un paramètre orbital en particulier, que l'on appelle la précessionprécession.

Un cycle de 21 000 ans, à quelques exceptions près

Ce phénomène astronomique correspond à l'oscillation de l'axe de rotation de la Terre, un peu à l'image d'une toupie en passe de s'arrêter. La direction de l'axe décrit ainsi un cercle sur une période d'environ 21 000 ans, entraînant une évolution de l'ensoleillement saisonnier et donc des variations climatiques. Ce paramètre orbital est ainsi reconnu comme le principal facteur influençant le système des moussons en Afrique.

Et pourtant, tout n'est pas si simple. Car cette cyclicité à première vue immuable est entachée par certains ratés : plusieurs épisodes humides « théoriques » n'ont en effet pas eu lieu. De plus, il apparaît que la plupart des modèles climatiquesmodèles climatiques ne permettent pas de rendre compte de l'amplitude de ces périodes humides, ce qui représente un frein à une bonne compréhension des mécanismes qui sous-tendent cette cyclicité des conditions climatiques dans le Sahara.

L’impact des glaciations dans les hautes latitudes

Dans une nouvelle étude, des chercheurs se sont donc attelés à développer un nouveau modèle de circulation atmosphériquecirculation atmosphérique permettant de mieux simuler la dynamique de ces événements humides sur les derniers 800 000 ans. Les résultats, publiés dans Nature communications, confirment tout d'abord que la duréedurée de ces cycles est bien de 21 000 ans, en lien avec la précession orbitaleorbitale. La précession permet d'avoir régulièrement des étés plus chauds dans l'hémisphère nordhémisphère nord, résultant dans l'intensification de la moussonmousson d'Afrique de l'Ouest. Durant ces périodes, la zone du Sahara est ainsi plus soumise aux précipitationsprécipitations, entraînant le développement de savanes.

Cependant, ces périodes humides ne se sont pas produites à certains moments particuliers. Les périodes de glaciation dans l'hémisphère nord, associées au développement de vastes calottes de glace recouvrant les hautes latitudeslatitudes, auraient en effet refroidit l'atmosphèreatmosphère et enrayé le processus de mousson plus au sud. Alors que le nord était pris dans les glaces, le Sahara serait resté une région aride. Or, ces épisodes de glaciations sont principalement contrôlés par l'excentricitéexcentricité de l'orbiteorbite terrestre, c'est-à-dire par la forme plus ou moins allongée de l'orbite.

Ces résultats illustrent donc l'importance de cet autre paramètre orbital dans le contrôle des épisodes de « verdissage » du Sahara, mais aussi l'influence des processus climatique se jouant au niveau des hautes latitudes.

Un Sahara jaune ou vert dans le futur ?

Actuellement, nous sommes au cœur d'une période aride en accord avec les paramètres orbitaux, la dernière période humide étant survenue entre 11 000 et 5 000 ans. Mais le changement climatiquechangement climatique pourrait bien entraîner un verdissage précoce du Sahara dans le futur, comme le suppose une précédente étude. Si nos émissionsémissions de CO2 continuent d'augmenter au même rythme, les taux de ce gazgaz atteindront d'ici la fin du siècle ceux d'il y a 50 millions d'années. Les grandes quantités de CO2 dans l'atmosphère avaient alors entraîné la Terre dans une période climatique très chaude durant laquelle le Sahara était largement végétalisé. Une évolution qui pourrait déstabiliser encore plus la circulation atmosphérique actuelle, avec notamment une augmentation de l'activité des cyclonescyclones tropicaux.

Le Sahara oscille du désert à l’oasis verdoyante tous les 20 000 ans

Le Sahara est un désert, tout le monde le sait. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Des chercheurs annoncent même aujourd'hui que le Sahara a tendance à osciller entre un climatclimat sec et un climat humide tous les 20 000 ans.

Article de Nathalie MayerNathalie Mayer publié le 7 janvier 2019

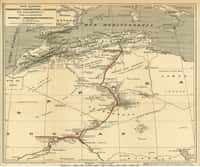

Lui et ses 3,6 millions de kilomètres carrés de dunes rocheuses sont balayés par les ventsvents. Le désert du Sahara se pose aujourd'hui comme l'un des endroits les plus inhospitaliers de notre planète. Pourtant, des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT, États-Unis) affirment aujourd'hui que le Sahara a tendance à osciller entre désert et oasis verdoyante environ tous les 20 000 ans. Ils s'appuient sur les analyses de couches de poussières sahariennes déposées au large des côtes de l'Afrique de l’Ouest depuis quelque 240 000 ans.

Jusqu'alors, les chercheurs soupçonnaient un cycle de 100 000 ans, calqué sur celui des périodes glaciaires. Mais ceux du MIT ont souhaité préciser ces données. Ils ont mesuré les concentrations d'un isotopeisotope rare du thoriumthorium afin de déterminer la vitessevitesse à laquelle les poussières s'accumulent sur le fond marin selon les périodes.

La mousson au cœur du phénomène

« Nous avons découvert que certains pics de poussières résultaient effectivement d'une augmentation des dépôts. D'autres, en revanche, se révèlent uniquement imputables à une acidification de l'océan pendant les périodes glaciairespériodes glaciaires, une acidification corrosive pour le carbonate de calciumcarbonate de calcium, explique David McGee, professeur au MIT. Nous pensions que le cycle des âges glaciaires était la clé, mais ces travaux montrent qu'il faut plutôt se tourner vers la précession des équinoxeséquinoxes. »

En effet, lorsque l'axe de rotation de la Terre change lentement de direction, l'ensoleillement varie. Ainsi, avec une Terre orientée pour recevoir un maximum de soleilsoleil en été, en Afrique du Nord, la mousson locale devient plus importante et le Sahara verdit. À l'inverse, lorsque l'orientation de l'axe de rotation de notre planète limite le flux solaire estival local, le climat devient plus sec et le Sahara redevient désertique.

Depuis quand le Sahara est-il un désert ?

La découverte et l'analyse de formations dunaires fossilesfossiles au Tchad par des chercheurs du CNRS (1) conduisent à réviser l'estimation de l'âge du Sahara. Le désert chaud le plus vaste de la planète ne serait pas âgé de 86 000 ans, comme on le croyait, mais d'au moins 7 millions d'années ! Ces travaux représentent le premier jalon de la reconstruction de l'histoire climatique ancienne du Paléo-Sahara, durant une période encore largement méconnue.

Article du CNRS paru le 13/02/2006

Il y a quelques milliers d'années, à l'emplacement de l'actuel désert du Sahara, régnait un climat humide et se trouvaient de nombreux fleuves et lacs, dont le Lac Méga-Tchad (2). Le Sahara n'est pas pour autant un « jeune » désert : d'autres épisodes désertiques antérieurs ont été enregistrés, le plus vieux remontant à 86 000 ans. D'autres indices, trouvés au sein de carottagescarottages réalisés dans l'océan au large du continent africain, suggèrent l'existence en Afrique du Nord d'épisodes arides antérieurs à ce dernier. Mais aucune étude au cœur du Sahara n'avait encore permis de le vérifier.

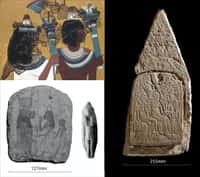

Le Tchad, et plus particulièrement le désert du Djourab (Bassin du Tchad), est devenu une région clef pour étudier l'origine et l'évolution des hominidéshominidés anciens. C'est à cet endroit, depuis 1994, que les chercheurs de la Mission paléoanthropologique franco-tchadienne (MPFT) (3) ont mis successivement au jour « Abel », Australopithecus bahrelghazali, premier australopithèqueaustralopithèque décrit à l'ouest de la RiftRift Valley puis « ToumaïToumaï », Sahelanthropus tchadensis, le plus ancien hominidé connu à ce jour.

Comprendre les modalités d'émergenceémergence des hominidés anciens passe d'abord par la connaissance de leurs paléomilieux de vie. Aux côtés des paléontologuespaléontologues, des sédimentologues cherchent aussi à découvrir les paléoenvironnements successifs (contextes sédimentologiques, fauniques et floristiques) des hominidés anciens dans le Sahara. Leur méthode de travail repose sur le principe de « l'actualisme » : à partir des systèmes sédimentaires actuels, ils établissent des critères de reconnaissance pour chaque environnement (un lac, un fleuve, un désert, etc...), qu'ils appliquent ensuite aux séries anciennes. Chaque environnement possède ainsi sa signature géobiologique propre, ou « facièsfaciès sédimentaire », définie en termes de lithologielithologie (études des dépôts sédimentaires), de structures sédimentaires, de géométrie des dépôts et de contenu paléontologique.

Les chercheurs ont ainsi identifié dans la région de Toros Ménalla, au cœur du Djourab, d'importantes formations de dunes fossiles témoignant d'un véritable ergerg dunaire fossile formé au MiocèneMiocène supérieur, il y a 7 millions d'années. C'est le plus ancien témoignage direct d'un épisode désertique franc au Sahara. Il a précédé une phase climatique plus sahélienne marquée par la mise en place de paysages verdoyants et de lacs éphémères.

L'identification dans le Djourab d'autres niveaux de dépôts caractéristiques des déserts suggère que le Sahara a connu des conditions arides intermittentes au moins au cours des 10 derniers millions d'années, à l'instar de ce qui a déjà été mis en évidence dans le Quaternaire (de 1,8 millions d'années à nos jours). Cette étude représente le premier jalon de la reconstruction de l'histoire géobioclimatique ancienne du Paléo-Sahara, durant une période encore largement méconnue.

Notes :

(1) Laboratoire géobiologie, biochronologie et paléontologiepaléontologie humaine (CNRS - Université de Poitiers), Laboratoire domaines océaniques (CNRS - Université de Bretagne Occidentale, Plouzané), Centre de géochimie de la surface (CGSCGS, CNRS, Université Strasbourg 1).

(2) Le Lac Méga-Tchad avec plus de 350 000 km2 (soit une superficie équivalente à celle de l'actuelle Mer Caspienne ou de l'Allemagne) est le plus vaste paléolac du Sahara.

(3) La Mission paléoanthropologique franco-tchadienne (MPFT), dirigée par Michel BrunetMichel Brunet, Professeur à l'Université de Poitiers, est une collaboration scientifique entre l'Université de Poitiers, le CNRS, l'Université de N'Djaména et le Centre National d'Appui à la Recherche (CNAR) N'Djaména. Elle regroupe une soixantaine de chercheurs de dix nationalités.

Références :

The Age of the Sahara Desert, Mathieu Schuster, Philippe Duringer, Jean-François Ghienne, Patrick Vignaud, Hassan Taisso Mackaye, Andossa Likius, Michel Brunet -Science, 10 février 2006.

Contacts :

Chercheurs

Mathieu Schuster

Laboratoire Domaines océaniques (CNRS - Université de Bretagne Occidentale, Plouzané)

[email protected], [email protected]

Patrick Vignaud

Laboratoire Géobiologie, Biochronologie et Paléontologie Humaine (CNRS - Université de Poitiers)

[email protected]

Secrétariat : Ghislaine Florent, T 05 49 45 37 53

Philippe Duringer

Centre de géochimie de la surface (CGS,CNRS - Université Strasbourg 1)

[email protected]

Michel Brunet

Laboratoire Géobiologie, Biochronologie et Paléontologie Humaine (CNRS - Université de Poitiers)

[email protected]

Secrétariat : Ghislaine Florent, T 05 49 45 37 53

Presse

Muriel Ilous

T 01 44 96 43 09

[email protected]