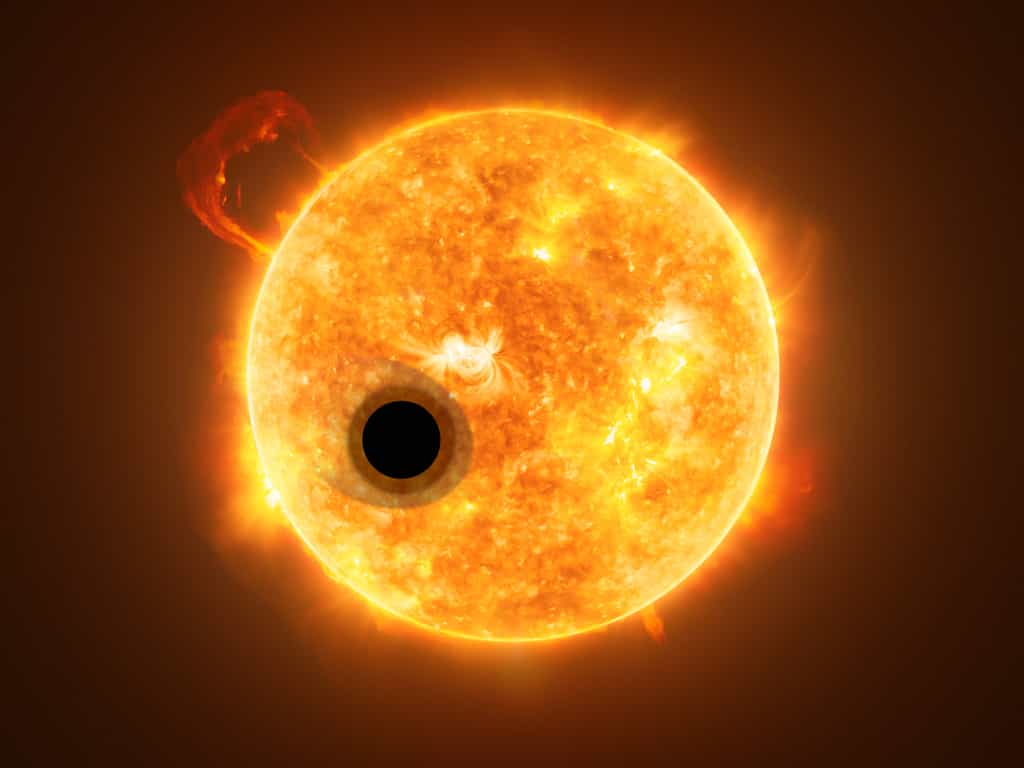

L'exoplanète Wasp-107b, découverte par la méthode des transits planétaires par la collaboration Wide Angle Search for Planets, semblait défier les modèles de la formation des géantes gazeuses et être anormalement chaude. Les énigmes la concernant viennent sans doute d'être résolues en combinant les observations faites avec le James-Webb et Hubble de l'une des exoplanètes les moins denses connues.

au sommaire

L'exoplanète Wasp-107b revient sur le devant de la scène avec des publications dans le célèbre journal Nature que l'on peut trouver en accès libre sur arXiv. Wasp-107b fait partie des planètes « barbe à papa » (cotton candy, en anglais) comme Wasp-193b. On le sait depuis des années déjà en utilisant des observations faites avec le télescope Hubble qui montraient que c'est l'une des exoplanètes à la plus faible densité connue. En effet, bien que sa masse soit de seulement 12 % de celle de JupiterJupiter, son diamètre est comparable car elle est fortement chauffée par son étoile hôte (légèrement plus froide et moins massive que notre Soleil), autour de laquelle elle boucle son orbite en six jours seulement. Les températures atteignant des centaines de degrés et plus, son atmosphèreatmosphère est fortement dilatée.

Comme elle n'est située qu'à environ 200 années-lumièreannées-lumière du Système solaireSystème solaire, son atmosphère si dilatée en fait, pour cette raison, une cible de choix pour analyser sa composition en mesurant le spectrespectre par transmission de la lumière de son étoile une fois qu'elle a traversé cette atmosphère (voir la vidéo ci-dessous pour plus de détails).

Mais attention, si l'atmosphère de Wasp-107 b est si chaude, de façon surprenante, on n'arrive pas à l'expliquer avec le rayonnement de son étoile hôte. L'exoplanète, même en bouclant son orbite à un septième de la distance entre MercureMercure et le Soleil, ne reçoit pas suffisamment d'énergieénergie de Wasp-107 (une naine orangenaine orange plus froide que le Soleil avec une température de surface est de 4 430 kelvinskelvins, ce qui la classe dans le type spectral K6) pour être ainsi gonflée.

Il existait aussi un autre problème remettant en cause les modèles de la formation des géantes gazeusesgéantes gazeuses, mais une solution à ces énigmes vient toutefois d'être trouvée par deux équipes indépendantes de chercheurs.

Une atmosphère planétaire possède une signature spectrale qui représente sa composition chimique, mais également sa composition en nuages et « brouillard ». Grâce à plusieurs techniques, il est possible de déterminer les caractéristiques physico-chimiques de l'atmosphère d'une exoplanète. Parmi ces techniques : le transit spectroscopique, le transit secondaire ou éclipse, l’observation spectroscopique directe de la planète ou encore l'observation de la planète à différentes phases autour de l'étoile afin de mesurer des variations temporelles et saisonnières. Partez à la découverte des exoplanètes à travers notre websérie en 9 épisodes à retrouver sur notre chaîne YouTube. Une playlist proposée par le CEA et l’université Paris-Saclay dans le cadre du projet de recherche européen H2020 Exoplanets-A. © CEA

Une atmosphère sondée par la spectroscopie de transit

Dans un communiqué de la NasaNasa accompagnant l'annonce de cette découverte, l'astrophysicienastrophysicien Luis Welbanks de l'Arizona State University (ASU), auteur principal d'un des articles publiés aujourd'hui dans Nature, explique que « sur la base de son rayon, de sa masse et de son âge, nous pensions que Wasp-107 b avait un très petit noyau rocheux entouré d'une énorme masse d'hydrogènehydrogène et d'héliumhélium. Mais il était difficile de comprendre comment un si petit noyau pouvait absorber autant de gazgaz, puis ne pas se développer complètement pour devenir une planète de la masse de Jupiter ». On n'avait pas ce problème avec les autres « Jupiter enflées » (puffy Jupiter) connues car la plupart sont plus chaudes et surtout plus massives, et donc plus faciles à expliquer.

David Sing de la Johns Hopkins University (JHU), auteur principal d'une étude parallèle également publiée aujourd'hui dans Nature, explique quant à lui que « Wasp-107 b est une cible très intéressante pour le James-Webb car sa masse est nettement plus froide et plus proche de celle de NeptuneNeptune que la plupart des autres planètes de faible densité, les Jupiters chaudsJupiters chauds, que nous avons étudiés. En conséquence, nous devions être capables de détecter le méthane et d'autres moléculesmolécules susceptibles de nous fournir des informations sur sa chimiechimie et sa dynamique interne que nous ne pouvons pas obtenir d'une planète plus chaude ».

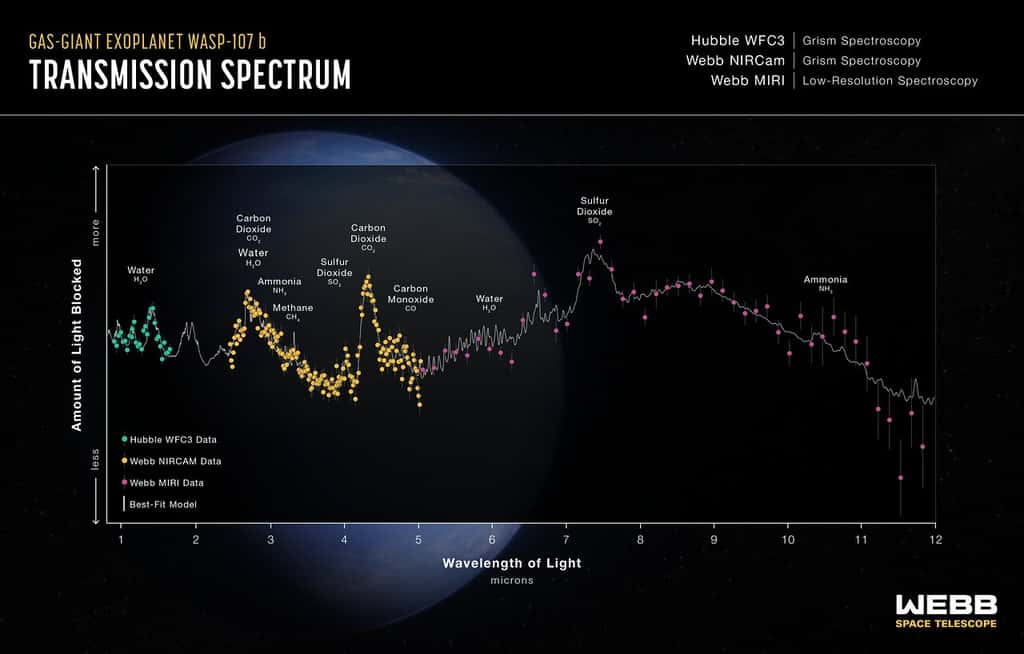

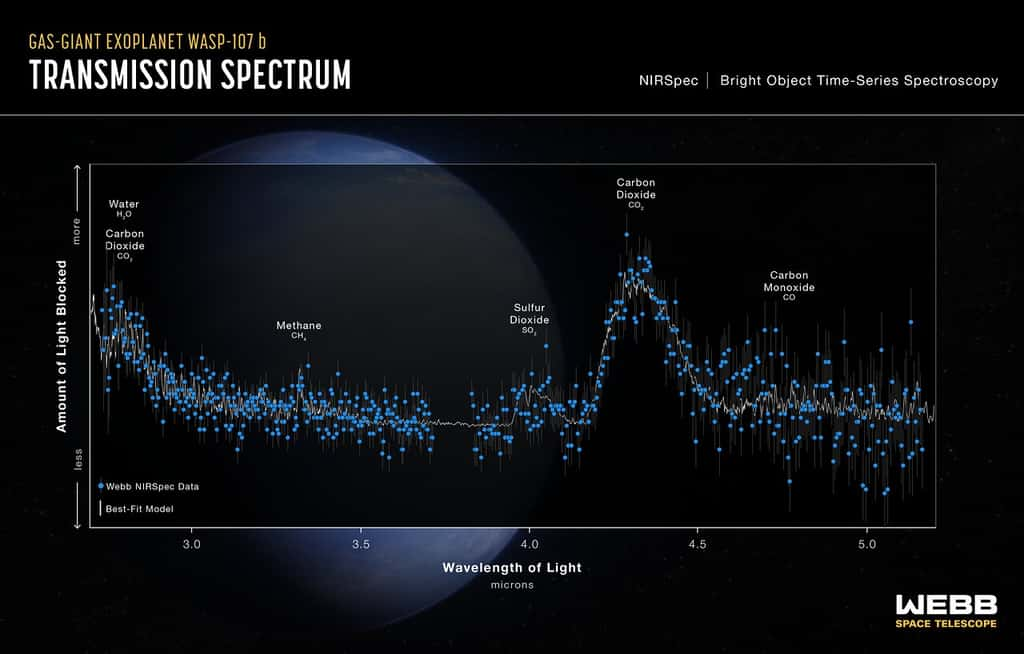

Les deux équipes ont donc entrepris de sonder la composition de l'atmosphère de l'exoplanète en étudiant son spectre par transmission, combinant non seulement les observations des instruments NIRCam (Near-Infrared CameraNear-Infrared Camera)) et MiriMiri (Mid-Infrared Instrument) de Webb, mais aussi avec la WFC3 (Wide Field Camera 3) de HubbleHubble.

La précision remarquable des données a permis non seulement de détecter, mais aussi de mesurer l'abondance d'une multitude de molécules. L'information cruciale qui en a résulté c'est que les deux spectres montrent un manque surprenant de méthane (CH4) dans l'atmosphère de Wasp-107 b : un millième de la quantité attendue sur la base de sa température supposée.

Pour David Sing, « c'est la preuve que les gaz chauds provenant des profondeurs de la planète doivent se mélanger vigoureusement aux couches plus froides situées plus haut. Le méthane est instable à haute température. Le fait que nous en ayons détecté si peu, même si nous avons détecté d'autres molécules carbonées, nous indique que l'intérieur de la planète doit être beaucoup plus chaud que nous le pensions ».

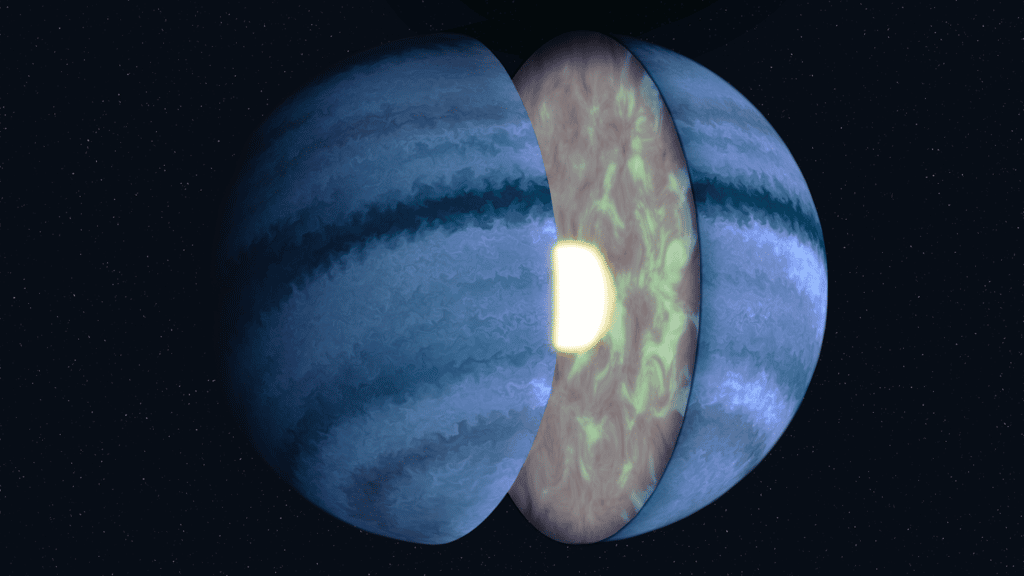

Un noyau rocheux deux fois plus massif qu'on ne le pensait

Il semble maintenant que la chaleurchaleur contenue dans l'exoplanète soit en fait largement due à des forces de maréeforces de marée malaxant Wasp-107 b car son orbite est légèrement elliptique, ce qui la conduit à se rapprocher puis s'éloigner périodiquement de son soleil Wasp-107. On sait que les forces de marée résultant de cette situation peuvent chauffer fortement une planète, car c'est précisément ce que l'on observe et que l'on sait théoriser dans le cas d’Io, la lune volcanique infernale de Jupiter.

Cette explication avait déjà été proposée, mais une preuve manquait. Elle vient en fait d'être fournie de façon inattendue par la cosmochimie.

« Si nous connaissons la quantité d'énergie présente sur la planète et quelle proportion de la planète est constituée d'éléments plus lourds comme le carbonecarbone, l'azoteazote, l'oxygèneoxygène et le soufresoufre, par rapport à la quantité d'hydrogène et d'hélium, nous pouvons calculer la quantité de masse que doit contenir le noyau », révèle dans le communiqué de la Nasa un autre membre d'une des équipes impliquées, Daniel Thorngren de la JHU.

Il s'avère finalement que le noyau est au moins deux fois plus massif que prévu initialement, ce qui est plus logique en matièrematière de formation des planètes, et donc que « les données Webb nous disent que des planètes comme Wasp-107 b n'ont pas dû se former d'une manière étrange avec un noyau très petit et une énorme enveloppe gazeuse. Au lieu de cela, nous pouvons considérer que nous sommes en présence d'une exoplanète un peu similaire à Neptune, avec beaucoup de roches et pas autant de gaz, il suffit d'augmenter la température pour obtenir l'apparence qu'elle a », conclut l'astrophysicien Mike Line, membre de l'équipe de l'ASU qui a publié un article dans Nature avec ses collègues français Pierre-Olivier Lagage et Achrène Dyrek, membres du CEA et du CNRS.

Une conférence du 2 avril 2023, « Premiers résultats du JWST : les exoplanètes en transit », par Achrène Dyrek, Département d'Astrophysique du CEA. © Société française de physique

La chercheuse Achrène Dyrek est l'une des lauréates du prix Jeunes Talents L'Oréal - Unesco pour les femmes et la science 2023 et, il y a quelque temps, elle avait justement donné une conférence sur les premiers résultats obtenus avec le JWSTJWST concernant les atmosphères des exoplanètes. Dans le cas de Wasp-107b, Achrène Dyrek et ses collègues avaient déjà mené des travaux grâce au spectroscopespectroscope basse résolutionrésolution de l'instrument Miri du JWST, instrument observant dans l'infrarougeinfrarouge et dont le CEA a été un contributeur majeur.

![L'exoplanète WASP-107b est une géante gazeuse, en orbite autour d'une étoile de séquence principale de type K très active. L'étoile se trouve à environ 200 années-lumière de la Terre. © LUCA School of Arts, Belgium/ Klaas Verpoest (visuals), Johan Van Looveren (typography). Science: Achrène Dyrek (CEA and Université Paris Cité, France), Michiel Min (SRON, the Netherlands), Leen Decin (KU Leuven, Belgium) / European MIRI EXO GTO team / ESA / NASA] L'exoplanète WASP-107b est une géante gazeuse, en orbite autour d'une étoile de séquence principale de type K très active. L'étoile se trouve à environ 200 années-lumière de la Terre. © LUCA School of Arts, Belgium/ Klaas Verpoest (visuals), Johan Van Looveren (typography). Science: Achrène Dyrek (CEA and Université Paris Cité, France), Michiel Min (SRON, the Netherlands), Leen Decin (KU Leuven, Belgium) / European MIRI EXO GTO team / ESA / NASA]](https://cdn.futura-sciences.com/cdn-cgi/image/width=200,quality=60,format=auto/sources/images/WASP107b.jpg)