Il y a 30 ans, les yeux de la noosphère assistaient pour la première fois à un impact planétaire, en l'occurrence celui des 21 fragments de la comète Shoemaker-Levy 9 sur Jupiter. L'évènement a été déterminant dans la prise de conscience politique de la nécessité de protéger la Terre des impacts en détectant suffisamment à temps les géocroiseurs potentiellement dangereux.

au sommaire

On fête en ce mois de juillet le 55e anniversaire de l'alunissage du module d'Apollo 11Apollo 11. En bonus, on célèbre aussi les 30 ans de l'impact de la comète Shoemaker-Levy 9Shoemaker-Levy 9 sur JupiterJupiter. Officiellement désignée par D/1993 F2 et parfois abrégée en SL9, cette comète avait été repérée dans la nuit du 24 mars 1993 sur une photographiephotographie prise avec le télescope de Schmidt de l'Observatoire du mont Palomar (Californie) par les astronomesastronomes américains Carolyn et Eugene Shoemaker, le Québécois David Levy et l'astronome français Philippe Bendjoya alors jeune étudiant qui est aujourd'hui professeur au Laboratoire J.-L. Lagrange à l'université Nice Sophia-Antipolis et qui enseigne notamment dans le DUAO (Diplôme universitaire d’astronomie observationnelle)) de l'Observatoire de la Côte d'Azur (OCA).

Philippe Bendjoya a raconté son aventure avec ses trois collègues dans son ouvrage Collisions dans le Système solaire paru en 1998 chez Belin (voir en bas de cet article) et dont quelques exemplaires sont encore disponibles en ligne. Plus récemment, sur le site de l'Observatoire de Paris - PSL, Thérèse Encrenaz, aujourd'hui directrice de recherche émérite au CNRS et lauréate du prix Gerard P. Kuiper 2021 de l’Union américaine d’astronomie (en anglais, The American Astronomical Society, AAS), également autrice de plusieurs livres à destination du grand public, a partagé ses souvenirs sur l'observation de la comète Shoemaker-Levy 9.

La Nasa fête les 26 ans de l'impact de SL9 avec cette vidéo. Pour obtenir une traduction en français assez fidèle, cliquez sur le rectangle blanc en bas à droite. Les sous-titres en anglais devraient alors apparaître. Cliquez ensuite sur l'écrou à droite du rectangle, puis sur « Sous-titres » et enfin sur « Traduire automatiquement ». Choisissez « Français ». © Nasa 360

La découverte de SL9 a tout de suite été remarquable pour deux raisons. Les calculs issus de la mécanique céleste, que l'on doit à des grands noms des mathématiques tels Lagrange et Laplace, ont montré que la comète venait tout juste de se fragmenter lors d'un passage en juillet 1992 sous la limite de Roche de Jupiter. Ses forces de marée ont produit 21 débris. Or, tout indiquait qu'ils allaient très bientôt entrer en collision frontale avec la géante gazeusegéante gazeuse, ce qu'ils allaient effectivement faire du 16 au 22 juillet 1994 à une vitesse d'environ 60 kilomètres par seconde.

La première collision planétaire en direct

L'évènement allait être sans précédent et d'une grande importance. Le programme Apollo avait permis d'établir sans conteste possible la nature des cratères lunaires. Tous des cratères d'impacts, ou peu s'en fallait, et rarement des cratères ou des caldeirascaldeiras d'origine volcanique. On avait donc pris la mesure de l'importance des impacts dans l'histoire du Système solaire et l'on savait désormais comment interpréter aussi ceux sur d'autres planètes comme Mars ou MercureMercure.

En fait, cette interprétation des cratères lunaires avait déjà reçu un soutien dès les années 1960 par les travaux d'Eugene Shoemaker dont la formation initiale était celle d'un géologue. Il avait montré notamment que le fameux Meteor crater en Arizona ne pouvait être d'origine volcanique et était bien un cratère d'impact. Shoemaker participa donc à l'entraînement des astronautesastronautes américains et il aurait dû être le premier géologuegéologue à marcher sur la LuneLune, mais il échoua médicalement aux tests (décédé en juillet 1997, une partie de ses cendres fut tout de même apportée sur le sol lunaire par la sonde spatiale Lunar Prospector le 31 juillet 1999). Par la suite, en arrivant au Caltech en 1969, il entama une recherche systématique des géocroiseursgéocroiseurs avec sa femme Carolyn qui les conduisit à découvrir des dizaines de comètes et des centaines d'astéroïdesastéroïdes.

Au début des années 1990 donc, l'importance des impacts pour la planétologie et la cosmogonie du Système solaire ne fait plus de doute et ce d'autant plus que l'on vient de découvrir le cratère de Chicxulub. La collision de Shoemaker-Levy 9 avec Jupiter est perçue comme la première occasion d'étudier concrètement un tel phénomène cosmique et pas de le simuler en laboratoire ou de l'analyser théoriquement au moyen d'équationséquations.

Une collision suivie avec Hubble et Galileo

Des yeuxyeux de l'Humanité ont tout de suite été mobilisés pour observer et étudier la collision, en particulier l'Infrared Telescope Facility (IRTF) de la NasaNasa (installé au sommet de Mauna Kea à Hawaï qui était destiné à accompagner les missions Voyager), mais aussi le télescope HubbleHubble et les instruments de la mission GalileoGalileo déjà en route vers Jupiter et qui allaient se retrouver dans une position privilégiée pour assister vraiment au début des impacts, à 238 millions de kilomètres de distance.

La comète SL9 ou plus exactement ses fragments allaient en effet entrer en contact avec l'atmosphèreatmosphère de Jupiter sur sa face cachée. Par contre, du fait de la rapiditérapidité de sa rotation sur elle-même, environ 10 heures, les effets de l'impact allaient rapidement être visibles avec les télescopes sur Terre. Ils ont stupéfié la communauté des astronomes, planétologues et spécialistes de l'atmosphère de Jupiter.

L'étude de l'impact de Shoemaker-Levy 9 a aidé les scientifiques à renforcer leurs modèles de ce qui pourrait arriver si une comète ou un astéroïde venait à frapper la Terre. Surtout, l'évènement était tellement spectaculaire que le congrès américain a fini par prendre au sérieux la menace des impacts cométaires et astéroïdales pour la Planète bleue. En 1998, influencé par Eugene Shoemaker et d'autres scientifiques, il décida donc de lancer un programme pour le recensement des petits corps célestes susceptibles de croiser l'orbiteorbite de la Terre et pouvant représenter un danger potentiel.

Une autre présentation de la Nasa de la comète Shoemaker-Levy 9. Pour obtenir une traduction en français assez fidèle, cliquez sur le rectangle blanc en bas à droite. Les sous-titres en anglais devraient alors apparaître. Cliquez ensuite sur l'écrou à droite du rectangle, puis sur « Sous-titres » et enfin sur « Traduire automatiquement ». Choisissez « Français ». © Nasa

Des impacts réguliers sur Jupiter

Dans le communiqué de l'Observatoire de Paris - PSL où Thérèse Encrenaz partage ses souvenirs, l'astrophysicienne explique :

« La chute du premier impact produit une boule de feufeu dont la température excède 20 000 degrés, et la matièrematière est éjectée jusqu'à une altitude de 3 000 km, comme l'observent les images du télescope Hubble. Une quinzaine de minutes plus tard, la chute des débris forme une large tache entourant le site d'impact ; ces traces seront visibles pendant des semaines. De nouvelles moléculesmolécules sont formées à haute pressionpression et haute température (H2O, HCN, CO, OCS...) ; certaines d'entre elles subsisteront pendant des mois, voire des années. Le même scénario se reproduira pour les fragments suivants, avec plus ou moins d'amplitude selon la taille de chaque objet.

À l'Observatoire de Paris, beaucoup d'entre nous ont été impliqués, particulièrement dans les mesures de spectroscopie infrarougeinfrarouge et millimétrique. À partir de l'ensemble des données, on a pu établir que la comète Shoemaker-Levy 9, avant d'être fracturée, avait une taille d'environ un kilomètre de diamètre ».

Le 16 juillet 1994, pendant six jours, la comète Shoemaker-Levy 9 s'écrasait sur Jupiter. Vingt-et-un fragments de la comète sont tombés sur la planète et ont explosé. Une collision que nous avons suivie jour après jour avec les astronomes depuis l'Observatoire du Pic du Midi. © Universcience

« Un évènement, tel que la chute de la comète Shoemaker-Levy 9 sur Jupiter, est très rare à l'échelle d'une vie humaine, mais il est loin d'être unique dans l'histoire du Système solaire. Le 19 juillet 2009, un bolidebolide de plus petite taille a percuté la planète Jupiter et y a laissé quelques traces ; il s'agissait probablement d'un astéroïde. D'autres phénomènes similaires, de moindre amplitude, ont été observés par la suite. Ils font l'objet d'une surveillance régulière de la part de groupes d'astronomes amateurs et professionnels.

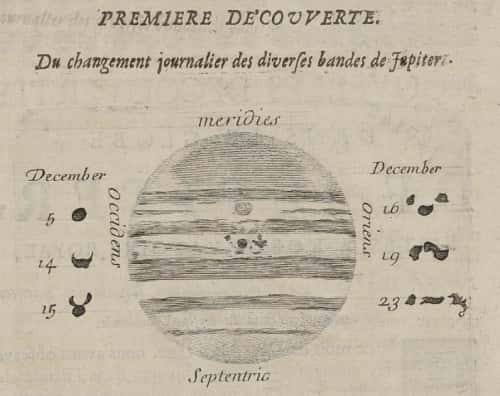

En remontant dans les archives, on a retrouvé une communication du premier directeur de l'Observatoire de Paris, Jean-Dominique CassiniJean-Dominique Cassini (1625-1712), dans Le Journal des Sçavans décrivant de nouvelles taches apparues sur le disque de Jupiter en décembre 1690 ; il avait pu suivre l'évolution de ces structures pendant plus de deux mois.

Au-delà de l'attrait représenté par la puissance des forces cosmiques alors en jeu, assister à ce type de phénomène s'avère toujours riche d'enseignements sur l'importance des collisions dans l'histoire du Système solaire ».

En image : un corps s'écrase sur Jupiter

Article de Laurent SaccoLaurent Sacco, publié le 22/07/2009

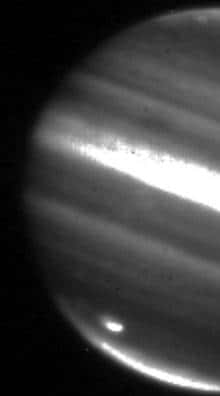

La coïncidence est extraordinaire. Alors qu'il y a exactement 15 ans, jour pour jour, une comète s'écrasait sur la surface de Jupiter, un autre impact d'un petit corps céleste vient d'être observé à sa surface le 20 juillet 2009.

Il y a exactement 15 ans, entre le 16 et le 22 juillet 1994, les fragments de la comète Shoemaker-Levy 9 tombaient les uns après les autres sur la surface de Jupiter en y créant des traces d'impacts dont les tailles dépassaient parfois le diamètre de la Terre. SL9, une comète dont la période était estimée à 200 ans, avait été découverte un an avant, le 22 mars 1993, par Carolyn et Eugene Shoemaker, en compagnie de David Levy.

Passée trop près de Jupiter en 1992, c'est-à-dire à l'intérieur de sa limite de Roche, SL9 a subi les forces de marée de la planète géanteplanète géante, qui l'ont mise en pièces, formant un chapelet de fragments égrainés le long d'une orbite. A la surprise des mécaniciens célestes, un impact avec Jupiter avait été prévu pour l'année 1994.

En six jours, 21 fragments de comètes heurtèrent la surface de Jupiter et le plus gros d'entre eux libéra une énergieénergie équivalente à 600 fois l'explosion de tout l'arsenal nucléaire mondial, c'est-à-dire six millions de mégatonnes de TNT.

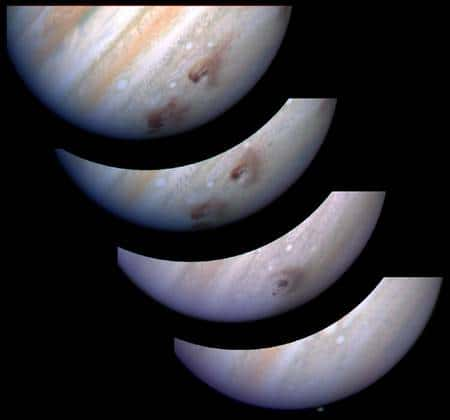

Plusieurs images des impacts furent prises par Hubble ou par des télescopes terrestres observant par exemple dans le proche infrarouge comme le Infrared Facility Telescope (IRTF) du Mauna Kea à Hawaï.

L'histoire semble se répéter car, ce 20 juillet 2009, un astronome amateur australien, Anthony Wesley, prévenait les astronomes du Jet Propulsion LaboratoryJet Propulsion Laboratory de la Nasa en charge du IRTF qu'une nouvelle tache sombre, similaire à celles des impacts de 1994, venait d'apparaître à la surface de Jupiter.

Effectivement, les observations conduites avec l'IRTF à 1,65 micronmicron de longueur d'ondelongueur d'onde confirmèrent la présence de la tache avec une remontée de particules brillantes dans l'atmosphère supérieure, accompagnée d'un échauffement de la troposphèretroposphère et d'émissionsémissions probables dans l'infrarouge moyen de molécules d'ammoniacammoniac.

Pour le moment, on ne sait pas bien si l'on a affaire à un impact de comète ou d'astéroïde. De nouvelles prises d'images et des analyses sont en cours.

Ce qu’il faut

retenir

- Dans la nuit du 24 mars 1993, sur une photographie prise avec le télescope de Schmidt de l'Observatoire du mont Palomar (Californie) par les astronomes américains Carolyn et Eugene Shoemaker, le Québécois David Levy et l’astronome français Philippe Bendjoya, de nombreux fragments cométaires ont été découverts.

- Il s'est rapidement avéré qu'ils étaient le produit des forces de marée de la planète Jupiter de l'année précédente, ayant conduit à la formation de la désormais célèbre comète Shoemaker-Levy 9.

- Célèbre, SL9 l'est devenue parce que ses fragments sont entrés en collision du 16 au 22 juillet 1994 avec Jupiter et que des images époustouflantes du cataclysme généré ont été prises par les télescopes, en particulier par Hubble.

- La comète Shoemaker-Levy 9 a servi de détonateur pour la mise en place d'un recensement des objets célestes en mesure de menacer la Terre.