au sommaire

Pour cette deuxième marche de l'empereur, qui sort aujourd'hui dans les salles de cinéma, Luc Jacquet nous donne comme fil conducteur la vie d'un jeune manchot qui vient de naître. Nous vivrons ses aventures grâce à l'équipe de Wild-Touch in Antarctica, installée durant 45 jours près de la base Dumont-d'Urville, en Terre Adélie et qui, cette fois, a plongé. En janvier dernier, Arte avait diffusé un documentaire, Antarctica, sur les traces de l’empereur, réalisé par Jérôme Bouvier.

Avec Luc Jacquet (qui nous a conté aussi, avec Francis Hallé, Il était une forêt)), c'est une histoire qu'on nous raconte à travers les découvertes de ce petit manchot, comme celle de l'eau et même de son premier plongeon dans la mer. Aux photographiesphotographies de Vincent Munier, sur la banquise, s'ajoutent maintenant des images extraordinaires filmées par Laurent Ballesta, ce biologiste marin fou de plongée qui a mis au point des techniques de respiration en circuit fermé et qui n'en est pas à son premier exploit. En 2013, il racontait à Futura, dans une vidéo réalisée pour nos lecteurs, sa passion et sa descente à 100 m pour filmer des cœlacanthes dans leur milieu, dans le canal du Mozambique, ce qui n'avait jamais été fait.

Un phoque plonge sous la glace. Il connaît, comme les manchots, la richesse de ces eaux sombres et glacées. C’est à ce genre de spectacle que nous convie le film L’empereur. © Vincent Munier

Plongez dans la vie foisonnante de l’Antarctique

Outre la - véritable - scène d'un bébé manchot sautant pour la toute première fois dans l'océan, ces images sous-marines nous dévoilent l'un des écosystèmes les plus méconnus : celui des récifs de l'océan Antarctique. Jusqu'à 70 m de profondeur, les plongeurs nous font découvrir un monde de poissons, de coraux, d'algues, d'éponges, de crustacéscrustacés, de mollusquesmollusques et d'annélidesannélides, dont les couleurscouleurs et les richesses évoquent un lagon tropical. C'est ce qu'avait étudié sur la côte est de l'AntarctiqueAntarctique une équipe australienne de l'AAD (Australian Antarctic Division), à 30 m de fond dans les eaux obscures coiffées par la partie flottante d'un immense glacierglacier.

Avant de suivre Luc Jacquet et le bébé empereur, redécouvrez les dernières découvertes de ce monde qu'il reste encore à explorer. Il vous suffit, à partir de cette dernière ligne, de descendre. Bonne plongée.

À la découverte d'un monde méconnu

Article de Jean-Luc GoudetJean-Luc Goudet publié le 23/12/2016

Rose, jaune, bleu... : le monde coloré vivant dans ces eaux obscures et froides sous le couvercle de la banquise en Antarctique est étonnant par sa biodiversitébiodiversité. Ces écosystèmes complexes restent mal compris. Au plaisir des yeuxyeux s'ajoute celui du biologiste marin...

Un peu par hasard, des scientifiques australiens ont filmé, à l'aide d'un engin sous-marinsous-marin téléguidé, une curieuse faunefaune à 30 m de profondeur sous la banquise en Antarctique, sur le littoral de la côte est, dans la baie O'Brien. Les scientifiques avaient mis à l'eau un ROV (Remotely Operated Vehicle) pour récupérer un appareil de mesure (acidité, oxygène, pressionpression et température). Ces océanographes de la station Casey surveillent les variations d'acidité de l'eau, qui dépendent de la quantité de CO2 atmosphérique, efficacement et obligeamment absorbé par l'océan.

Ce n'est pas une découverte mais un bel exemple de la biodiversité, toujours mal comprise, qui règne dans ces eaux froides dont la température est négative. Avec la couche de glace, de plus, le milieu est obscur. Ici, explique le biologiste Glenn Johnstone dans le communiqué de l’Australian Antarctic Division (AAD), l'épaisseur atteint 1,5 m environ dix mois de l'année. Il s'agit bien de banquise, donc d'eau de mer gelée en surface.

Une image extraite de la vidéo de l'AAD. Les plumeaux sont des vers annélides, comme nos sabelles et nos serpules. Les goupillons jaunes sont des éponges. Les cailloux roses sont des massifs d'algues corallinales, qui produisent une structure calcaire. © AAD

Un monde coloré sous la glace

La faune s'adapte très bien à ces conditions difficiles, le milieu offrant un avantage de taille : ce petit monde est à l'abri des tempêtestempêtes et du climatclimat capricieux sous ces latitudeslatitudes. Les espècesespèces visibles sur la vidéo du site InternetInternet de l'AAD sont étonnamment colorées. On y voit beaucoup d'éponges, dont certaines sont jaunes. La couleur rouge ou rose est celle des algues corallinales, rigidifiées par des formations calcairescalcaires. Ce petit peuple compte aussi des araignéesaraignées de mer (cousines des crabes) et des holothuries, alias concombres de merconcombres de mer, voisines des oursinsoursins et dont les espèces, rampantes sur le fond, connaissent un grand succès dans presque toutes les mers du Globe. Des oursins sont présents ainsi que des ophiures, proches cousines des étoilesétoiles de mer aux bras très fins et au corps rigide. Des annélides tubulaires se reconnaissent à leur plumeau de branchiesbranchies.

Ces écosystèmes ressemblent, mais dans une certaine mesure seulement, à ceux qui se sont installés sous les immenses langues glaciaires prolongeant en mer les glaciers continentaux. Nous avons déjà présenté ces mondes sous-glaciaires, plus profonds et encore plus isolés du reste de l'océan. La compréhension des équilibres écologiques de ces milieux étonnamment diversifiés est utile sur le plan scientifique mais aussi pour anticiper leur évolution dans les décennies à venir sous l'action d'un climat changeant.

L'équipe australienne, près de la station Cazey, a creusé la banquise pour descendre un véhicule téléguidé équipé d'une caméra. © Dominique Hall, AAD

Sous la glace antarctique, un monde à découvrir

Article de Jean-Luc Goudet publié le 28/01/2015

À 800 m sous le glacier flottant de la mer de RossRoss, des scientifiques ont filmé un peuple de poissons et de crustacés. Ils vivent au sein d'écosystèmes dont les ressorts restent mystérieux : il y fait moins de 0 °C, la lumièrelumière n'y pénètre pas et les échanges avec l'océan sont sans doute limités. La vie y est pourtant bien présente.

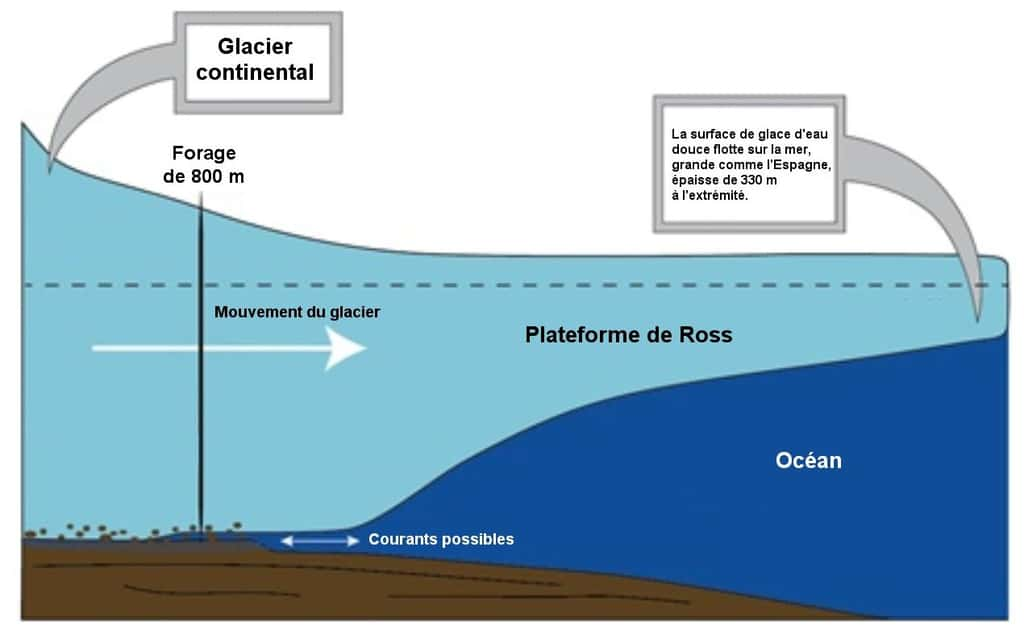

Des chercheurs américains de l'université de l'Illinois du nord (NIU, Northern Illinois University) viennent de forer la barrière ou plate-forme de Ross, en Antarctique. Cet énorme glacier venu du continent s'étale sur la mer en flottant sur environ 800 km. Sous cette épaisse couche de plusieurs centaines de mètres d'épaisseur, les eaux de l'océan sont froides (-2 °C), obscures et mal oxygénées. Quelles espèces peuvent y vivre ?

Certainement aucun animal, aurait-on répondu il y a plusieurs décennies, avant de découvrir des écosystèmes profonds bien plus variés que prévu. En 2007, la fragmentation de l'énorme plaque de glace Larsen, à l'est de la péninsulepéninsule antarctique, avait mis au jour l'écosystème qui vivait là. Les scientifiques y avaient dénombré plus d'un millier d'espèces, dont des poissons, des arthropodesarthropodes et des mollusques, une vingtaine étant jusque-là inconnues.

Schéma de la zone de forage. Le puits atteint une zone d'eau libre de faible épaisseur à l'endroit où le glacier de Ross, dans son mouvement vers le large, se sépare du sol. © Rachel Xidis, NIU

Sous la glace, un écosystème aux rouages mal compris

Cette fois, pas de fragmentation : l'équipe menée par Ross Powell (bien prénommé) face à la mer de Ross a foré, par une technique à eau chaude, un puits de 800 m dans la glace et y a introduit un ROV (Remote Operated Vehicle), le Deep Scini pour (Submersible Capable of under Ice Navigation and Imaging. Comme son acronyme l'indique, l'engin est capable de naviguer et filmer sous la glace.

La moisson zoologique est excellente. Les amphipodes, ces crustacés cousins des gammaresgammares de nos plages, habitués des grandes profondeurs où ils sont parfois géants, étaient bien au rendez-vous, avec un grand nombre d'espèces. Il y avait également des poissons, ce qui, aujourd'hui, n'étonne plus. Cependant, le fonctionnement de cet écosystème - tout au sud de la Planète, car le site est à peu de distance du pôle - situé dans un environnement aux fortes contraintes reste mal compris. Les scientifiques veulent maintenant connaître le cycle du carbonecycle du carbone dans cette zone isolée.

Un amphipode prélevé sous la glace. © Reed Scherer, Northern Illinois University

Dans cet écosystème très mal connu, nagent aussi des petits poissons. © Deep-SCINI UNL-Andrill SMO

Quelles interactions entre océans et glaciers ?

Cette expédition Wissard (Whillans Ice Stream Subglacial Access Research Drilling) s'intéresse d'abord à la dynamique du glacier et aux paramètres qui en déterminent la vitessevitesse de fontefonte (laquelle, vu les massesmasses d'eau douceeau douce en jeu, peut influer sur le niveau de l’océan mondial). D'ailleurs, Ross Powel est géologuegéologue, et non biologiste.

Outre les images, des prélèvements de sédimentssédiments ont été effectués, pour mieux comprendre les interactions entre ces langues géantes de glace et le fond. « Personne n'avait jamais fait de mesures directes dans un tel environnement », souligne Slawek Tulaczyk, un des responsables scientifiques dans le communiqué de l’université de l’Illinois.