au sommaire

Le liège est un matériau bien connu des viticulteurs puisqu'il est employé dans la fabrication des bouchons. Mais il peut aussi servir d'isolant. Zoom sur ses propriétés.

Le liège expansé. © Carlos Caetano, Fotolia

Provenant de l'écorce du chêne liège (essence méditerranéenne), ce matériau se présente comme l'un des meilleurs isolants thermiques toutes catégories confondues (lambda = 0,032 à 0,045). Et il excelle dans l'isolation phoniqueisolation phonique.

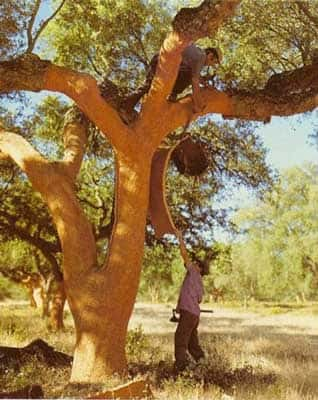

Renouvelable, puisque végétale, la ressource reste néanmoins fragile. Bien que l'arbrearbre ait une espérance de vieespérance de vie de deux siècles environ, son écorce se reconstitue lentement : en une dizaine d'années (25 ans après la première récolte).

Prélèvement de l’écorce de liège dans une plantation du bassin méditerranéen. © Euro Valloire

L'écorce brute est d'abord débarrassée de toutes ses impuretés, puis découpée et réduite en granulatsgranulats de quelques millimètres de diamètre. Ceux-ci sont alors autoclavés (à 300 °C) afin d'obtenir un produit expansé et d'extraire la subérine, résine utilisée comme liantliant pour agglomérer les blocs dans lesquels sont découpés les panneaux isolants. Le passage en autoclave donne au liège « thermique » une teinte gris-noir caractéristique.

Isolation en liège : les étapes de la transformation

Injection des granulés dans les blocs. © Aliécor

Sortie des blocs de liège expansé. © Aliécor

Découpage et triage dimensionnel. Le liège est un matériau sain et facilement recyclable. © Aliécor

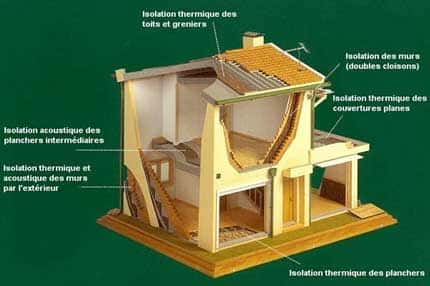

Le liège expansé permet d'isoler toutes les parties structurelles d'une maison (voir schéma ci-dessous). Inaltérable, très résistant à la compression, il se comporte bien au feu (B2 = M1M1) et se laisse facilement recyclerrecycler.

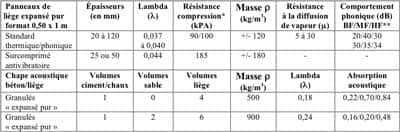

Points faibles : une perméabilité à la vapeur d'eau (μ = 5 à 30) et des tarifs élevés, de 20 à plus de 40 euros/m2 (source La Maison de l'ÉcologieÉcologie). Les granulés en vrac ne sont pas meilleur marché, aux alentours de 330 euros/m3. Les plaques existent en plusieurs épaisseurs courantes, de 20 à 200 mm selon les fabricants, pour un format standard de 0,50 x 1 m. La masse volumique varie de 65 à 190 kgkg/m3, 550 à 900 kg/m3 pour les panneaux haute ou très haute densités.

Isolation dans toute la maison

Exemple d'utilisation du liège expansé pour l'isolation. © Euro Valloire

Assortiment de plaques isothermiques et granulés en sac de 250 litres. © bati-harmonie.com

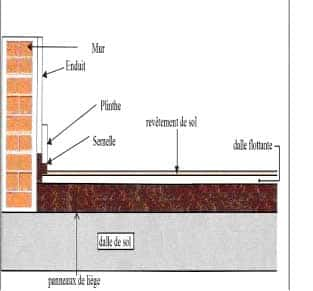

Principe d’isolation d’une dalle de sol. © isolation-ecologique.com

Pose de plaques sur les chevrons d’une toiture. © Aliécor

Données chiffrées

* Mesure intégrant 10 % de déformation ; ** basse, moyenne, haute fréquences. Bruits d’impacts et bruits aériens. © Aliécor