Bien moins coûteux que les satellites et plus faciles à lancer, les télescopes rattachés à des ballons stratosphériques constituent une alternative prometteuse pour les observations dans le proche infrarouge. Le nouveau projet de la Nasa dans ce domaine s’appelle SuperBit et sera lancé en avril prochain.

au sommaire

Alors que HubbleHubble vient péniblement de se remettre en route après plusieurs semaines d'interruption, les idées fusent pour lui trouver un remplaçant. Il y a bien sûr le James-Webb Space Telescope (JWSTJWST), mais ce dernier a plusieurs années de retard et son coût est exorbitant (plus de 10 milliards de dollars). On peut aussi s'en remettre aux télescopes terrestres, mais ceux-ci sont limités dans leurs observations en raison des perturbations de l'atmosphèreatmosphère, qui rend les images « floues ». Depuis de nombreuses années, les scientifiques se sont donc penchés sur une alternative low cost : les ballons stratosphériques. Le dernier projet en date, développé par les universités de Durham, Toronto et Princeton, associées à la Nasa et à l'Agence spatiale canadienneAgence spatiale canadienne, est un télescope accroché à un gigantesque ballon à hélium de 532.000 mètres cubes, « soit la taille d'un stade de football », décrit Mohamed Shaaban, un doctorant de l'université de Toronto, qui a présenté le projet le 21 juillet lors du National Astronomy Meeting (NAM).

Stabilité exceptionnelle au millième de degré près

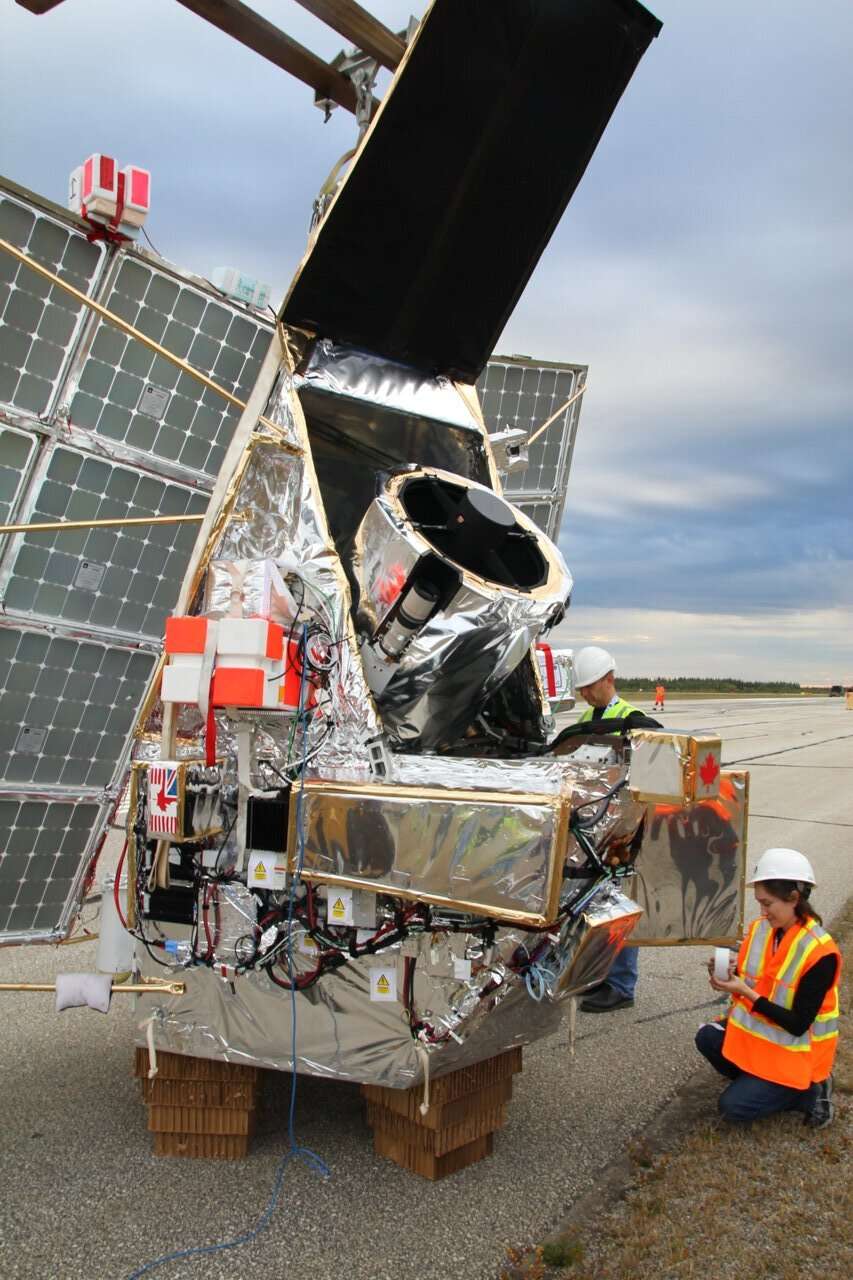

Le SuperBIT (the Superpressure balloon-borne imaging telescope)), qui devrait décoller en avril 2022 depuis Wanaka, en Nouvelle-Zélande, volera à 40 kilomètres d'altitude, ce qui signifie qu'il s'affranchira de 99,5 % de l'atmosphère terrestre. Il sera respectueux de l'environnement (pas besoin de brûler des centaines de tonnes de carburant pour l'envoyer dans l'espace), et son coût est dérisoire : à peine cinq millions de dollars, « soit 1.000 fois moins cher qu'un satellite similaire », souligne le communiqué. Porté par des ventsvents stables, il effectuera plusieurs orbites autour de la Terre en prenant des photos toute la nuit, utilisant des panneaux solaires pour recharger ses batteries pendant la journée.

Contrairement à un ballon météorologique classique, dont l'enveloppe se gonfle et se dégonfle, ce ballon maintient une haute pressionpression constante à l'intérieur de l'enveloppe, ce qui permet une excellente stabilité indispensable à la netteté des observations. « Le dernier vol d'essai en 2019 a démontré une stabilité de pointage extraordinaire, avec une variation de moins d'un 36 millième de degré pendant plus d'une heure. Cela devrait permettre au télescope d'obtenir des images aussi nettes que celles de Hubble », vante Mohamed Shaaban.

Le saviez-vous ?

Plusieurs projets de télescopes-ballons sont en cours. Il y a par exemple l’Astrophysics Stratospheric Telescope for High Spectral Resolution Observations at Submillimeter-wavelengths développé par la Nasa (Asthros), le Balloon-borne Large Aperture Submillimeter Telescope (Blast), d’un consortium d’universités américaines, ou encore le Stratospheric UV Demonstrator of an Imaging Observatory (Studio), issu du projet européen European Stratospheric Balloon Observatory (Esbo).

L'autre avantage de ces télescopes-ballons, c'est qu'ils ne restent dans l'espace que quelques semaines (entre 30 et 100 jours). Du coup, ils peuvent bénéficier en continu des dernières technologies en matièrematière d'optique, contrairement aux satellites qui ne peuvent pas être mis à jour. En avril prochain, le SuperBIT décollera par exemple avec une toute nouvelle caméra mise au point quelques semaines seulement avant le lancement. Et à chaque mission, de nouveaux instruments seront testés. « Du fait de son coût réduit, on peut même imaginer une flotte de télescopes spatiaux pour couvrir les besoins des astronomesastronomes du monde entier », avance Mohamed Shaaban.

Étudier la vitesse de la matière noire

L'objectif du vol de 2022 sera de mesurer les propriétés des particules de matière noirematière noire en utilisant la technique de lentille gravitationnelle. Celle-ci consiste à détecter la déformation de la lumièrelumière des galaxiesgalaxies engendrée par la matière noire, un principe prédit par la théorie de la relativité généralerelativité générale. Il testera notamment si la matière noire ralentit lors de collisions, ce qu'aucun collisionneur de particules sur Terre n'est capable de faire. « Lorsque Hubble ne pourra plus être réparé, SuperBIT sera la seule installation au monde capable d'observations optiques et ultraviolettes multicolores à haute résolutionrésolution », vante le communiqué. Le JWST ne peut en effet qu'observer l'infrarougeinfrarouge moyen (entre 5 et 28 micromètresmicromètres) et le télescope Euclid, qui doit être lancé l'an prochain, ne dispose que d'une seule bande optique.

Asthros, le ballon géant de la Nasa qui fera « des observations jamais tentées auparavant »

Article de Nathalie MayerNathalie Mayer publié le 02/08/2020

Une équipe de la Nasa travaille à mettre au point un gigantesque ballon avec pour ambition de mieux comprendre les processus de formation des étoilesétoiles. Alors qu'elle pourrait sembler désuète, la technologie offre de nombreux avantages dont les astronomes comptent bien tirer parti.

Trente ans que la Nasa mène un programme dédié aux ballons scientifiques. Chaque année, l'agence spatiale américaine lance ainsi entre 10 et 15 missions. Des missions moins chères que les missions spatiales. Et avec des délais raccourcis. Des missions aussi, qui permettent de prendre plus de risques technologiques. Comme ce sera le cas pour celle qui doit être lancée en décembre 2023 depuis l'AntarctiqueAntarctique. La phase de conception vient de s'achever et d'ici quelques jours débuteront les premiers tests de fonctionnement.

Un ballon de 150 mètres de long qui flottera à quelque 40 kilomètres d'altitude. C'est environ quatre fois plus haut qu'un avion de ligne, mais encore assez éloigné des frontières de l'espacefrontières de l'espace fixées à une centaine de kilomètres d'altitude. Sous le ballon, une gondole qui transportera un télescope composé d'une antenne parabolique de 2,5 mètres et d'une série de miroirsmiroirs, lentilleslentilles et détecteurs. Objectif : mener des observations dans le domaine de l'infrarouge lointain, des longueurs d'ondelongueurs d'onde bloquées par l'atmosphère de notre Terre, mais qui deviennent accessibles à cette altitude.

« Avec Asthros -- pour Astrophysics stratospheric telescope for high spectral resolution observations at submillimeter-wavelenghts --, nous visons à faire des observations astrophysiquesastrophysiques qui n'ont jamais été tentées auparavant. La mission ouvrira la voie à de futures missions spatiales en testant de nouvelles technologies et en formant la prochaine génération d'ingénieurs et de scientifiques », précise Jose Siles, ingénieur en chef du projet Asthros au Jet Propulsion LaboratoryJet Propulsion Laboratory dans le communiqué de la Nasa.

Percer les mystères de la formation des étoiles

Asthros sera notamment équipé d'un instrument destiné à mesurer la densité, le mouvementmouvement et la vitessevitesse des gazgaz autour des étoiles nouvellement formées. Il réalisera ainsi des cartes 3D de quatre régions en particulier dont deux de formation d’étoiles au sein de la Voie lactéeVoie lactée. Il pourra également, pour la première fois, y détecter deux types spécifiques d'ionsions azoteazote qui indiqueraient que des vents stellaires ou des explosions de supernovasupernova ont remodelé des nuagesnuages de gaz.

Dans un processus connu sous le nom de rétroactionrétroaction stellaire, de telles explosions violentes peuvent, sur des millions d'années, disperser le matériaumatériau environnant et empêcher la formation d'étoiles. Mais la rétroaction stellaire peut également provoquer l'agglutinationagglutination des matériaux, accélérant la formation d'étoiles. Et c'est ce processus que les astronomes espèrent mieux comprendre grâce à Asthros. De quoi affiner ensuite les modèles d'évolution des galaxies. Car « la rétroaction stellaire est le principal régulateur de la formation d'étoiles tout au long de l'histoire de l'UniversUnivers », estime Jorge Pineda, chercheur principal du programme d'Asthros.

La mission dérivera pendant trois semaines au-dessus de l'Antarctique, dans les courants aériens. Une période pendant laquelle les astronomes pourront contrôler précisément la direction dans laquelle le télescope pointera et récupérer des données en temps réel. Une fois la mission terminée, le télescope sera ramené sur Terre grâce à un parachuteparachute. Il pourra ensuite être réutilisé.

Tour du monde des plus grands télescopes terrestres

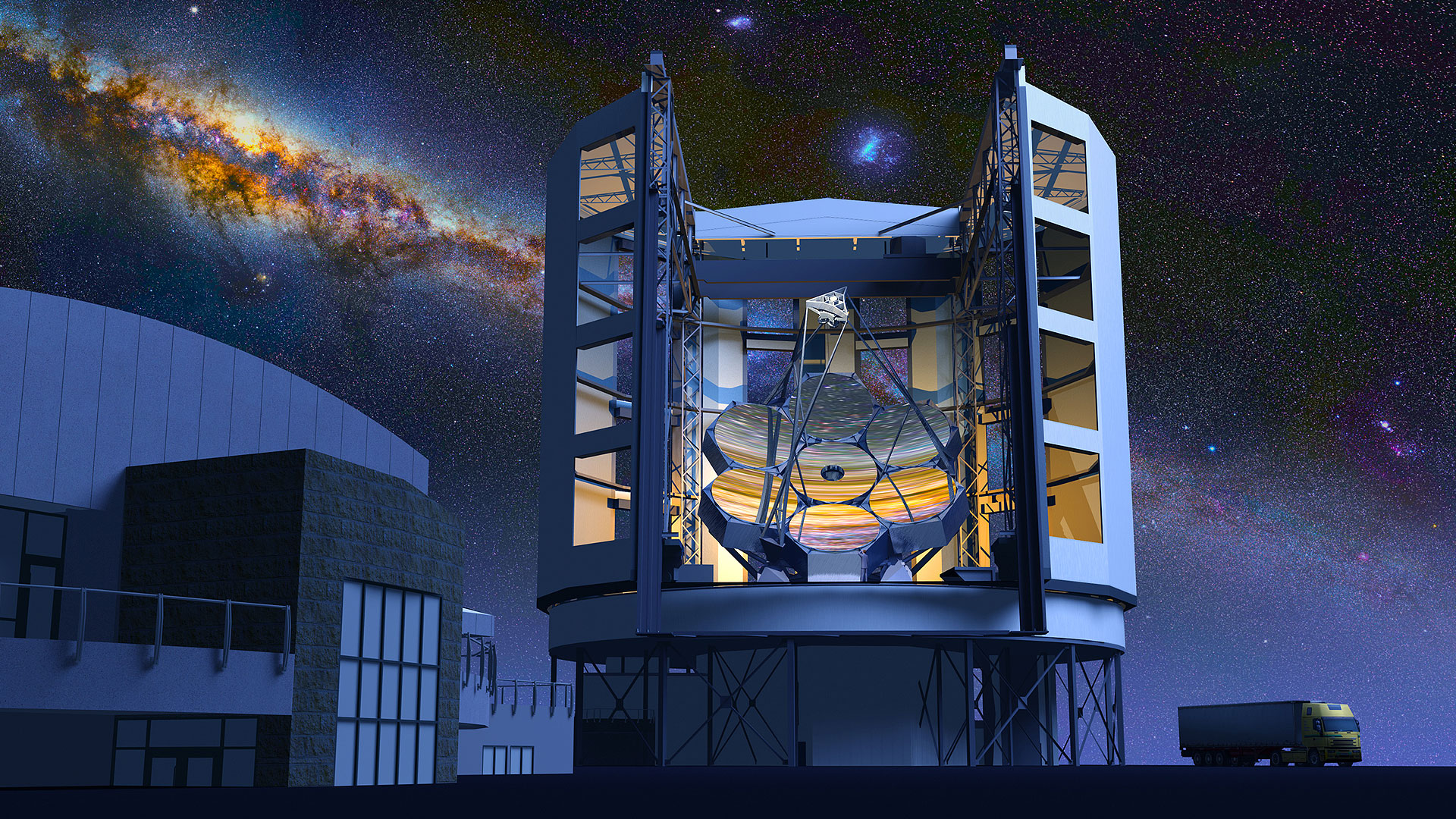

Le Giant Magellan Telescope (GMTGMT) -- en français, télescope géanttélescope géant Magellan -- sera installé à l'observatoire de Las Campanas, au Chili. Sa mise en service est prévue pour 2029. Il se composera de sept miroirsmiroirs de 8,4 mètres de diamètre chacun. Sa surface optique totale sera de 24,5 mètres de diamètre et sa surface collectrice atteindra 368 m2. Sa résolutionrésolution sera 10 fois supérieure à celle du télescope spatial Hubbletélescope spatial Hubble. © Giant Magellan Telescope, GMTO Corporation, CC by-sa 3.0