au sommaire

La coquille des mollusquesmollusques est constituée d'un assemblage intime et complexe de carbonate de calciumcarbonate de calcium (CaCO3, appelé calcairecalcaire lorsqu'il s'agit d'une roche) et de matière organique (protéinesprotéines essentiellement, association de carbone/C ; hydrogène/H ; oxygène/O et azote/N), le tout secrété par l'organisme. On parle de biominéral ou biocarbonate.

Même s'il n'est pas possible d'ignorer la matrice organique des biominéraux, cette matrice étant essentielle lors de la formation de ces biominéraux, les deux constituants principaux des coquilles (CaCO3 et matrice organique) seront traités dans deux paragraphes distincts.

1. Constituant « calcaire » d'une coquille

Le carbonate de calcium qui est fabriqué par l'animal pour faire sa coquille peut avoir deux formes minéralogiques, la calcitecalcite et/ou l'aragonitearagonite, qui restent toujours associées à de la matière organique. La calcite et l'aragonite, toutes deux CaCO3, n'ont pas la même organisation au niveau de leur réseau. La calcite cristallise dans le système rhomboédriquesystème rhomboédrique et l'aragonite dans le système orthorhombiquesystème orthorhombique.

Le calcium peut être en partie remplacé par d'autres éléments tels que le magnésiummagnésium (Mg), le strontiumstrontium (Sr) le baryumbaryum (Ba), le manganèsemanganèse (Mn), etc. Les éléments qui peuvent remplacer le Ca dans l'aragonite sont généralement plus gros que ceux qui peuvent entrer dans la calcite. Ceci est lié à la différence d'organisation entre aragonite et calcite ; la distance entre le Ca et les oxygènes est plus grande dans l'aragonite que dans la calcite, laissant ainsi un espace plus important. Dans l'aragonite, le Ca est plus facilement remplacé par le Sr et le Ba par exemple, tandis que dans la calcite, on trouvera généralement plus de Mg et de Mn (entre autres). Ainsi, chez les biominéraux, les coraux aragonitiques, contiennent cinq fois plus de Sr que la majorité des bivalvesbivalves calcitiques et inversement, on peut trouver jusqu'à cinq fois plus de Mg dans les biominéraux calcitiques que dans ceux qui sont aragonitiques.

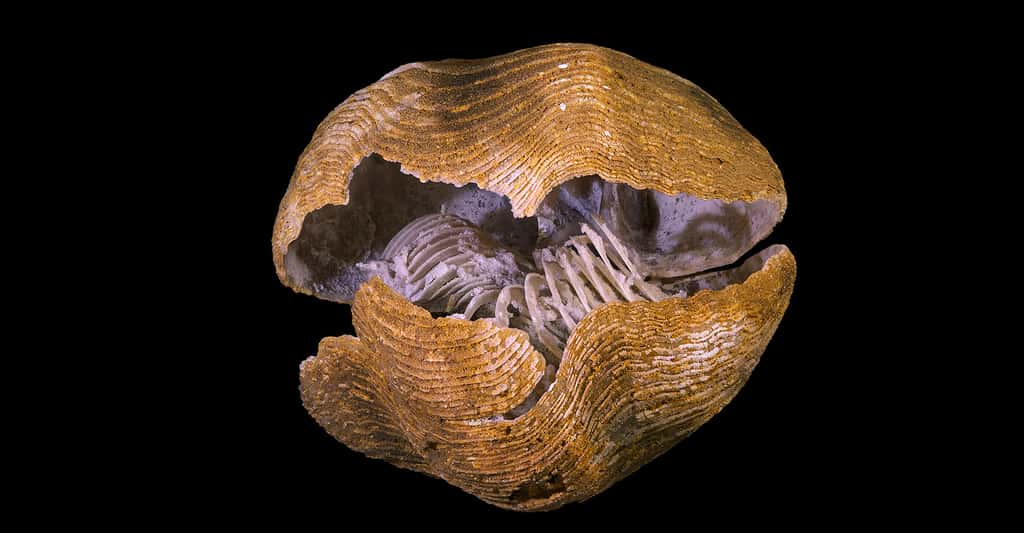

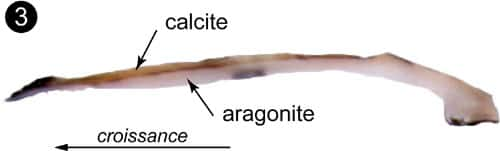

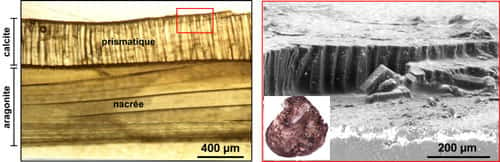

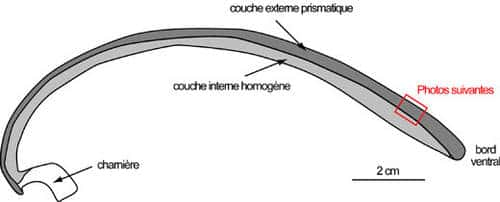

Certains mollusques ont une coquille entièrement en calcite, d'autres entièrement en aragonite et enfin il est possible de trouver une association des deux types de minérauxminéraux qui forment alors des couches distinctes au sein de la coquille. On définit ainsi la structure de la coquille. Par exemple, la coquille Saint-Jacques est calcitique, la coquille des amandesamandes de mer est aragonitique et la coquille des moules est constituée d'une couche aragonitique et d'une couche calcitique. Ainsi, chaque espèceespèce de mollusque a une structure bien définie.

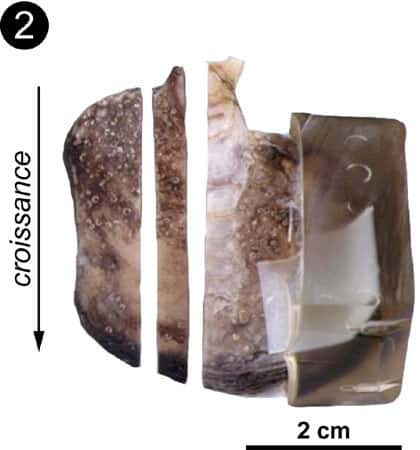

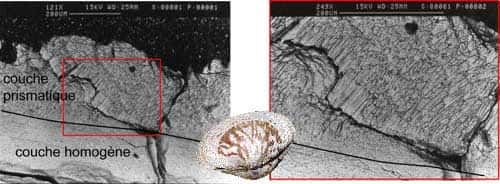

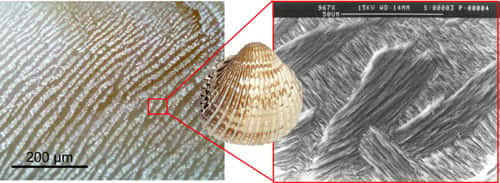

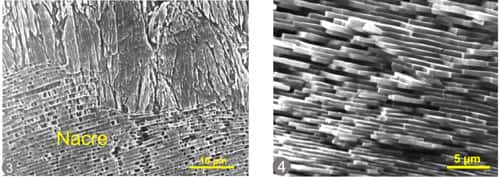

D'autre part, l'agencement des « biocristaux », ou microstructure, au sein d'une couche est différent selon les espèces et ce pour chaque type de minéralogie, calcite et aragonite, ajoutant ainsi un degré d'identification (Carter, 1980). Ces microstructures peuvent parfois être observées au microscope optiquemicroscope optique mais il est souvent nécessaire pour une identification plus sûre de passer au microscope électronique à balayagemicroscope électronique à balayage (MEB) sur des sections spécialement préparées (cassure, section attaquée avec un acideacide léger). La majorité des couches calcitiques des mollusques ont une microstructure dite prismatique. La variété des microstructures aragonitiques est plus grande.

Exemples de microstructures :

- Biominéraux calcitiques

Biominéraux aragonitiques

2. Constituants organiques d'une coquille

Il est possible d'identifier biochimiquement les phases organiques présentes au sein des biominéraux, et dont le rôle est essentiel dans le processus de biominéralisationbiominéralisation. Pour cela, il faut éliminer le composant calcaire en utilisant des acides, c'est ce qu'on appelle la décalcification. Les composés organiques ainsi recueillis ont des propriétés différentes et se divisent en deux grandes classes, les composés organiques solubles et insolubles. On peut séparer ces deux grands types de composés par centrifugation par exemple, ceux qui restent en suspension dans le liquideliquide sont dits solubles tandis que ceux qui sédimentent sont insolubles. Ces composés ne joueraient pas le même rôle lors du processus de biominéralisation.

La matrice organique des biominéraux, soluble et insoluble, dont les composants élémentaires sont C, H, O et N, est constituée de protéines et de glucidesglucides. Les constituants des protéines sont les acides aminésacides aminés qui sont eux-mêmes classés selon leur structure. Ces composants organiques sont très divers, même au sein d'une couche de coquille identifiée par sa microstructure (par ex. couche prismatique). Ainsi, en reprenant l'exemple d'une couche prismatique, comme on peut en trouver dans une moule, il est possible d'identifier différents types d'acides aminés selon leur localisation. Un certain type d'acide aminé va entourer les prismes tandis qu'un autre type d'acide aminé va être identifié à l'intérieur de ces prismes. Les glucides, de formule type Cn(H2O)p, peuvent être caractérisés grâce à différentes techniques (ex. électrophorèseélectrophorèse). Il apparaît qu'un type de glucide particulier (appelé polysaccharidepolysaccharide sulfaté) est impliqué dans le processus de nucléationnucléation des cristaux au moment de la formation des coquilles de mollusques (Wada, 1980).

La complexité et la variété des composants organiques des biominéraux sont à l'origine des difficultés rencontrées pour identifier exactement leur rôle dans le processus de formation des coquilles (ou autre squelette biocarbonaté).