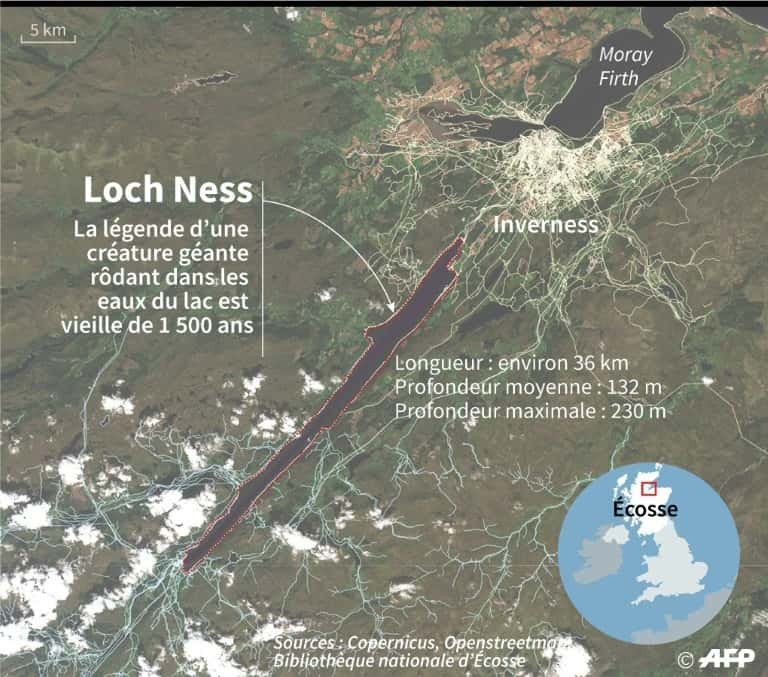

Le Loch Ness et son hypothétique monstre font couler de l'encre depuis le VIe siècle. Chaque nouvelle étude apportant son lot de théories, plus ou moins farfelues... Mais à force de recherches scientifiques, il semblerait que la brume du mystère se dissipe peu à peu sur ce lac mythique des Highlands et qu'une ancienne hypothèse, déjà évoquée et jugée plausible, refasse surface.

au sommaire

Ce n'est pas un requin, pas davantage un poisson-chat ni un esturgeon géant. Et si l'insaisissable monstre du Loch Ness était... une anguille géante ? Après une longue étude, dont les résultats ont été dévoilés jeudi, un scientifique néo-zélandais vient conforter cette hypothèse. Le généticien Neil Gemmel, de l'université d'Otago à Dunedin (Nouvelle-Zélande), a analysé et séquencé les ADNADN de 250 échantillons d'eau recueillis jusque dans les profondeurs de ce lac situé en Écosse. Les résultats ont conduit le scientifique et son équipe à écarter l'hypothèse d'un reptile venu du fin fond du Jurassique.

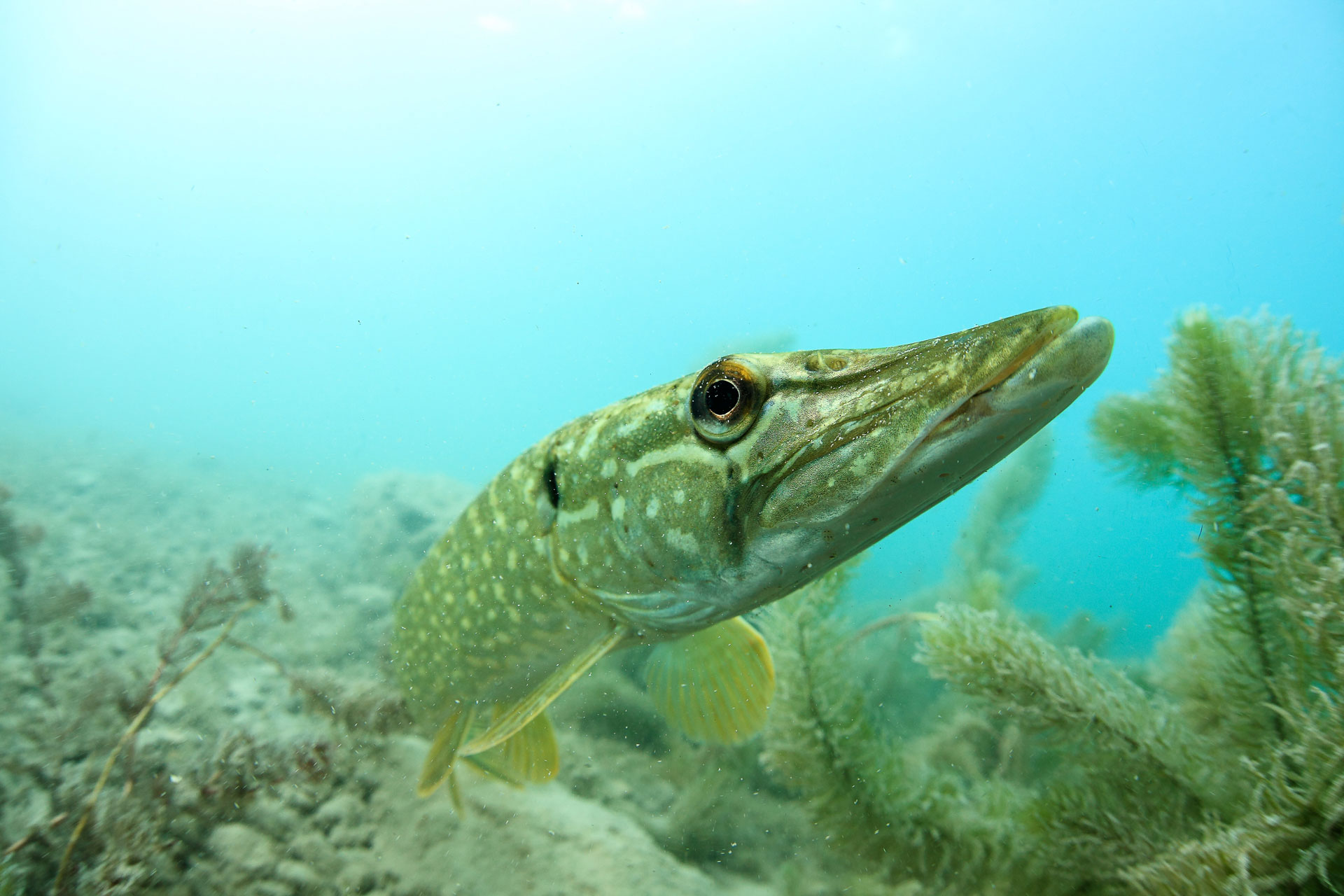

Le « monstre », affectueusement surnommé Nessie, dont la plus ancienne observation remonte au VIe siècle après JC, n'est pas un plésiosaure, un grand reptile aquatique. L'étude permet également d'écarter d'autres hypothèses de poissons géants -- silure, esturgeon ou même requin du Groenland. « On retrouve une quantité significative d'ADN d'anguilles » qui foisonnent dans les eaux froides du Loch Ness, selon le Pr Gemmel.

Une hypothèse, plausible, déjà évoquée en 1933

Alors, les eaux froides du Loch Ness seraient-elles peuplées de spécimens géants ? « Nos données ne révèlent pas leur taille mais la quantité que l'on a retrouvée fait qu'on ne peut pas écarter la possibilité qu'il y ait des anguilles géantes dans le Loch Ness, a souligné le généticiengénéticien. Des investigations supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ou infirmer cette théorie mais selon nos données, l'hypothèse d'une anguille géante reste plausible ». En conclusion, le professeur Gemmel note que cette piste avait déjà été évoquée en 1933.

“Nessie, un éléphant d'un cirque ambulant en train de nager dans les eaux du Loch ?”

Les théories abondent sur la nature du monstre, allant du reptile marin préhistorique en passant par un oiseau aquatique ou... le mouvementmouvement des vaguesvagues sous l'effet du ventvent. Si le mystère n'est pas encore complètement résolu, le professeur néo-zélandais se félicite d'avoir constitué une « excellente base de données » sur ce qui peut se trouver dans ce lac légendaire des Highlands, attraction touristique majeure pour l'Écosse.

On y a prélevé de l'ADN d'humain, de chienchien, de mouton ou de bétail, mais aussi de la faunefaune sauvage locale : cerfs, blaireaux, renards, campagnols ainsi que de nombreuses espècesespèces d'oiseaux. En 2006, après deux ans de recherches, un paléontologuepaléontologue écossais avait conclu que Nessie était en fait un éléphant d'un cirque ambulant en train de nager dans les eaux du Loch.

Le monstre du Loch Ness trahi par son ADN ?

Article de Nathalie Meyer, publié le 25 mai 2018

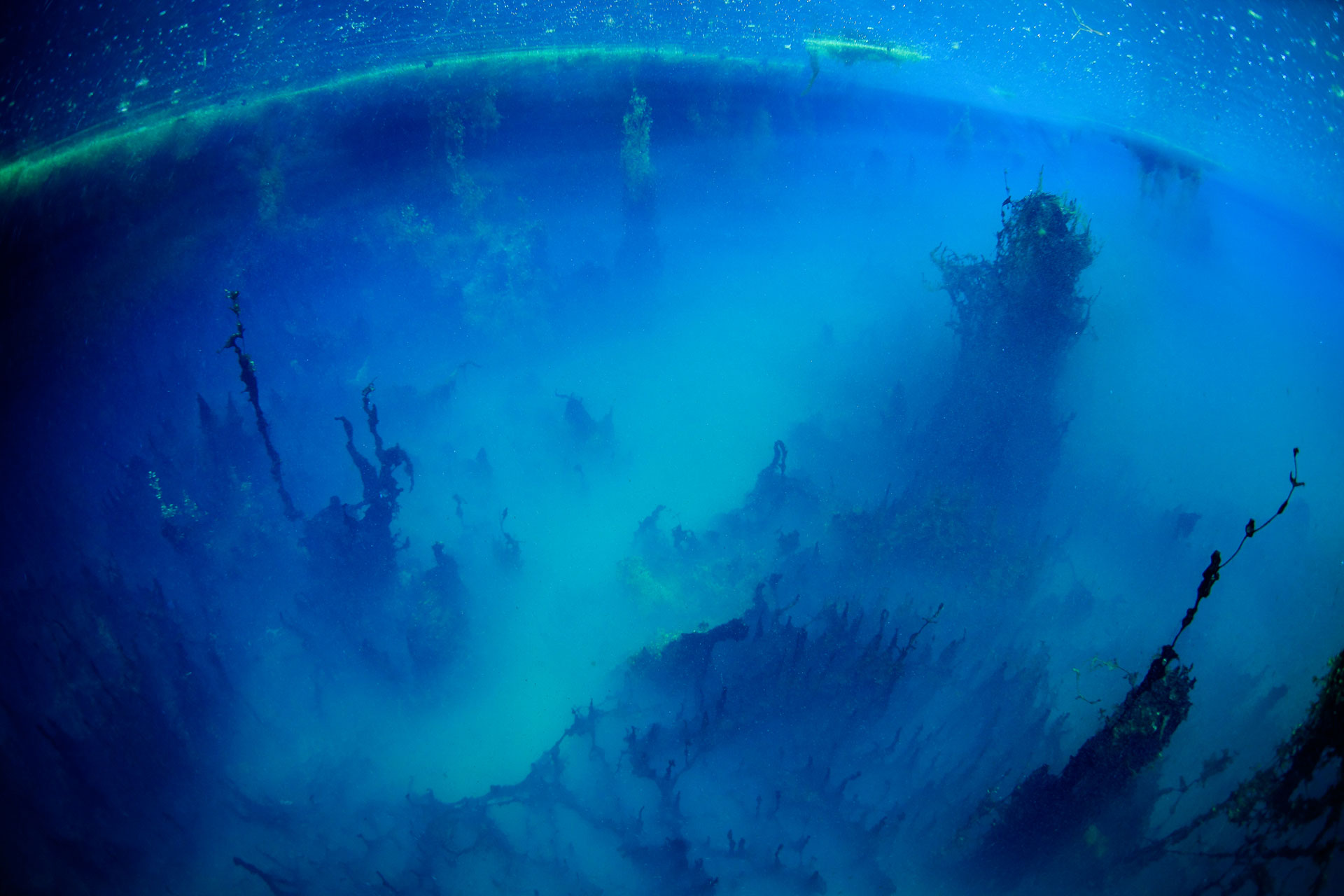

Le Loch Ness a été maintes fois sondé dans l'espoir d'y débusquer le monstre qui fait tant parler de lui depuis des centaines d'années. En vain. Mais en analysant des ADN contenus dans son eau, les chercheurs espèrent lever le voile du mystère.

Un plésiosaure à long cou, survivant miraculeux de l'ère des dinosauresdinosaures. Un esturgeon ou un poisson-chat géant. De simples bûches flottantes. Les explications aux observations rapportées depuis des centaines d'années, d'un monstre vivant dans le Loch Ness (Écosse), ne manquent pas. Mais pour l'heure, aucune n'a pu être scientifiquement confirmée.

Aujourd'hui, un chercheur de l'université d’Otago (Nouvelle-Zélande) propose une méthode encore inexploitée pour enfin débusquer le monstre... ou pas. « Lorsqu'une créature se déplace dans l'eau, elle laisse derrière elle de minuscules fragments d’ADN. Ils peuvent provenir de sa peau, de ses plumes, de ses écailles ou même de son urine », explique Neil Gemmell.

Un inventaire de la biodiversité du lac

Ainsi son équipe est-elle partie pour prélever, dans le courant du mois de juin 2018, quelque 300 échantillons d'eau à différents endroits du lac et à différentes profondeurs. Les ADN contenus dans ces échantillons seront ensuite extraits et séquencés puis comparés à une banque de données d'espèces connues. De quoi, à défaut d'y trouver trace d'un authentique monstre, au moins faire l'inventaire des espèces vivant dans le lac.

Les résultats de l'étude devraient être disponibles dès la fin de cette année 2018. Et quoi qu'ils révèlent, Neil Gemmell - qui « ne pense pas tomber sur un "ADN monstrueux" » - a conscience que cela ne découragera sans doute pas les plus fervents défenseurs de Nessie. « J'aurais au moins gagné l'admiration de mes enfants », conclut le chercheur.

Plongée en apnée : que se cache-t-il sous l'eau des lacs ?

« Silure curieux, venant me rendre visite tandis que l'on distingue derrière lui un rassemblement de silures dans le fleuve Rhône. Ce phénomène spectaculaire qui peut réunir pas loin d'une centaine de poissonspoissons constitue la plus importante massemasse de poissons d'eau douceeau douce rassemblés jamais décrite au monde. »

Ce phénomène de rassemblement de silures a été filmé et a donné lieu à la première étude scientifique au CNRS. Ce silure glane est le plus gros poisson d’eau douce d'Eurasie, il appartient à la famille des Siluridae qui en compte 16 espècesespèces. Il est considéré comme une des espèces invasives, provenant des eaux du Danube, et introduite dans les années 1980, pour la pêchepêche de loisirs, dite sportive : un spécimen de 2,75 mètres a été recensé en 2017, dans le Tarn. Le silure n'a pas un physiquephysique facile. Malgré son caractère plutôt placide, ce mastodonte d'eau douce, dont le poids pour les plus gros peut dépasser les 100 kilos, est surtout un super prédateur qui vit en groupe, au fond des eaux, se cachant sous des branchages ou dans des herbes, en attendant sa proie à la tombée du jour.

Son énorme tête plate, représentant un tiers de son poids, porteporte six barbillonsbarbillons, dont deux très longes et mobilesmobiles, qui agissent comme des antennes lui servant à localiser une éventuelle proie, même enfouie sous la vase, ou tout mouvementmouvement à 10 mètres. Ce poisson carnassier peut vivre jusqu'à 40 ans et intrigue les scientifiques en raison de sa formidable capacité d'adaptation aux différents milieux qu'il colonise et des évolutions de son espèce : dernièrement, les silures glanes ont été observés guettant des pigeons sur le bord des berges d'une rivière et sortant de son milieu, l'eau, pour les attraper... Un prédateur très opportuniste !

© Rémi MassonRémi Masson, tous droits réservés, Futura