au sommaire

Cristal de zircon. © Ryan Somma, Flickr CC by sa 2.0

Le zircon est un silicatesilicate de zirconium. De formule ZrSiO4 avec, souvent, des traces de thorium et d'uranium radioactifs, souvent présents par substitution dans le cristal, ce qui n'est pas le cas avec la plupart des autres éléments et ce qui permet des datations sur ce minéralminéral.

Caractéristiques du Zircon

Le zircon, lorsqu'il est soumis à des températures et pressions élevées, ne change pas de phase, il est pratiquement inaltérable sauf par la radioactivité qui provoque un état métamictemétamicte (état désordonné dans un cristal avec changement éventuel de couleur et altération jusqu'à apparition d'un état amorpheamorphe).

Zircon jaune. © DR

Un cristal de zircon peut donc rester intact dans des roches qui subissent de forts métamorphismesmétamorphismes : on peut ainsi dater la roche initiale, avant son métamorphisme (voir le dossier sur les différentes méthodes de datation des minéraux et les périodes couvertes).

On peut même parfois caractériser les conditions de ce métamorphisme car le cristal de zircon peut avoir des formes très différentes selon les conditions.

Formes du zircon

C'est un minéral rare dans les laveslaves et les tufstufs mais relativement fréquent dans les granitesgranites, les gneissgneiss, les pegmatitespegmatites souvent en inclusions dans la biotitebiotite contenue dans ces roches. On peut le trouver parfois très abondant dans des syénitessyénites. Le zircon est aussi une pierre de joaillerie.

- Auteurs (inventeurs) : Werner

- Date de découverte : 1783

- Étymologie : de Jargon, zircon jaune ou du persan Zargun reflet d'or...

- MorphologieMorphologie : très variée

- DuretéDureté : 7,50

- Densité : de 4,60 - 4,70

- Couleurs : très variées

- Éclat du minéral : vitreux, adamantin, gras

Zircon roux du Nigéria. © DR

Exemple de travaux de datation à l'aide de zircons

- 1.- Âge des métagranites de Canaveilles dans les Pyrénées et la Montagne Noire (France) : U-Pb sur zircon (dilution isotopique et SHRIMP) d'après un article d'Alain Cocherie et al. Bull. SocSoc. géol. Fr., 2005, t. 176, n° 3, pp. 269-282.

En fonction de la qualité des zircons disponibles et de la nature du problème géochronologique, deux méthodes U-Pb sur zircon peuvent être envisagées pour dater la cristallisation d'une roche magmatiqueroche magmatique : soit la méthode U-Pb par dilution isotopique, après dissolution des grains et analyse par TIMS (spectrométrie de massespectrométrie de masse par thermo-ionisationionisation), soit par l'analyse U-Pb in situ à l'aide d'une microsonde ionique de haute résolutionrésolution (SHRIMP).

Ces deux méthodes sont apparues indispensables pour dater sans ambiguïté la mise en place des protolithesprotolithes granitiques de divers orthogneiss de la zone axialeaxiale des Pyrénées, longtemps considérés comme un « socle cadomien ».

Des âges identiques dans la limite des erreurs ont été obtenus 477 ± 4 Ma à 467 ± 7 Ma. Ces datations démontrent que la mise en place des protolithes date de la fin de l'OrdovicienOrdovicien inférieur. Par ailleurs, une métarhyodacite, près de Canaveilles, a été datée à 581 ± 10 Ma (SHRIMP) permettant ainsi d'assigner un âge antéordovicien à la sédimentationsédimentation.

Enfin, des orthogneiss équivalents dans la Montagne Noire (orthogneiss de Somail) ont un âge identique à ceux des Pyrénées à 471 ± 4 Ma. Entre l'Ordovicien inférieur et moyen, l'intense activité magmatique et les variations sédimentologiques qui caractérisent l'ensemble des terrains sud-européens (Massif armoricain, Massif central, Alpes, Ibérie, Pyrénées et Montagne Noire) plaident en faveur d'une « individualisation » de ces terrains par rapport à la marge gondwanienne.

La typologie des zircons suggèrent leur formation par fusionfusion crustale et subcrustale dans un environnement thermique anormalement élevé. Ce magmatisme évolue à la fin de l'Ordovicien vers des basaltesbasaltes alcalins (dôme de Pierrefitte, Pyrénées centrales) ou des granites à tendance alcalinealcaline (gneiss de Casemi, Canigou 425 ± 8Ma).

Dans les Pyrénées et la Montagne Noire, la discordancediscordance de l'Ordovicien supérieur sur le CambrienCambrien signale l'existence d'une déformation modérée et d'une émersion qui ressemble à une cordillère distensive émergée. C'est dans une telle intumescence thermique qu'on pourrait envisager l'origine du plutonisme ordovicien des Pyrénées et de la Montagne Noire....

- 2.- Hadean Eon et cristaux de zircon

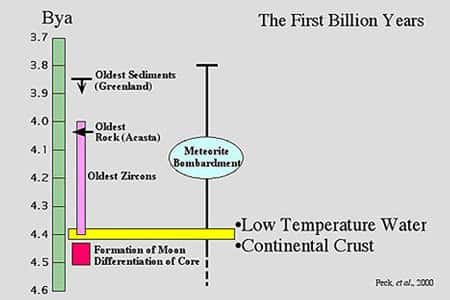

Les plus vieux zircons - Schéma. © DR

L'eau liquide existait sur la surface de la Terre, il y a plus de 4 Ga. C'est l'étude de cristaux de zircon qui a permis cette découverte. Ces cristaux se sont formés au cours de l'Hadean Eon, une période qui s'étale sur 500 Ma, de 4,5 à 4 Ga. (photo Prof. John W. Valley, ci-dessous). On relève la signature d'un isotopeisotope lourd de l'oxygèneoxygène dans des cristaux de zircon de cette époque, un indice de présence d'eau liquideliquide en surface il y a 4,3 Ga.

Jack Hills red metasandstones Australia, les roches contenant les plus vieux zircons. © DR

Quelques exemples de zircons particuliers

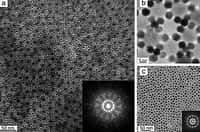

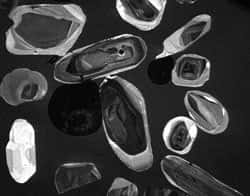

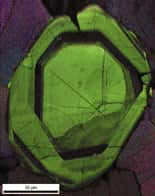

Vue microscopique par cathodoluminescence d'un cristal de zircon (zircon grain - W74/2-36) dont l'âge a été déterminé à 4,4 Gans (petit spot indiqué sur l'image) soit le minéral le plus vieux de la Terre connu à ce jour. L'analyse chimique indique que la Terre devait déjà être assez froide pour avoir de l'eau liquide soit une hydrosphère, il se pourrait donc que la vie soit plus ancienne qu'on ne le pensait.

Situation géographique : Interlayered red quartzites and metaconglomerates, Jack Hills, Western Australia. © Prof. John W. Valley, UW-Madison - geology and geophysics

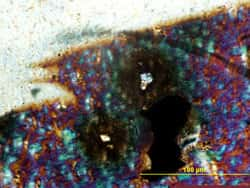

Zircons de deux âges différents. Ici la partie noire des cristaux est datée de 1,7 Gans, on voit que cette partie est partiellement dissoute et que les cristaux on recommencé à croître, partie blanche du cristal, mais beaucoup plus tard. Cette partie est, en effet, datée de 1,2 Gans, soit 500 Ma plus tard ! Ces cristaux ont été trouvés dans des gneiss œillés. © Projet commun - Prof. Drew Coleman (University of North Carolina) and Dr. Joe Wooden (USGS) – tectonique et formation de la croûte continentale de Californie).

Zircon, dommages radiations. L'Electron Backscatter Diffraction (EBSD) est une technique très puissante de détermination des variations spatiales dans l'orientation cristallographique et permet une résolution à l'échelle micrométrique de la cristallinité d'un minéral. Cette technique est ici appliquée pour déterminer les dommages subis par le cristal de zircon à cause de radiations : l'ensemble du cristal présente la même orientation cristalline mais certaines zones, en effet, sont mal cristallisées à cause du rayonnement. © Glasgow Earth Science Electron Microscopy

Zircon avec auréole de radioactivité. On voit sur cette image en lumière naturelle, et à faible grossissement, que la désintégration radioactive des éléments du cristal de zircon a des conséquences sur la partie de la roche qui entoure celui-ci. © DR

Zircon dans biotite, LP, gros plan. Le cristal est inclus dans une biotite appartenant à un granite et l'auréole foncée autour du petit cristal de zircon (blanc sur la photo) indique les dommages subis par la biotite lors de la désintégration des éléments radioactifs contenus dans le cristal de zircon. Ce cliché est pris en lumière polarisée. © DR

Bibliographie

- A.Foucault : Dictionnaire de géologiegéologie, Masson

- C.König : notes de cours et de conférences personnelles

- W.Schumann : Guide des pierres et MinérauxMinéraux, Delachaux et Niestlé