au sommaire

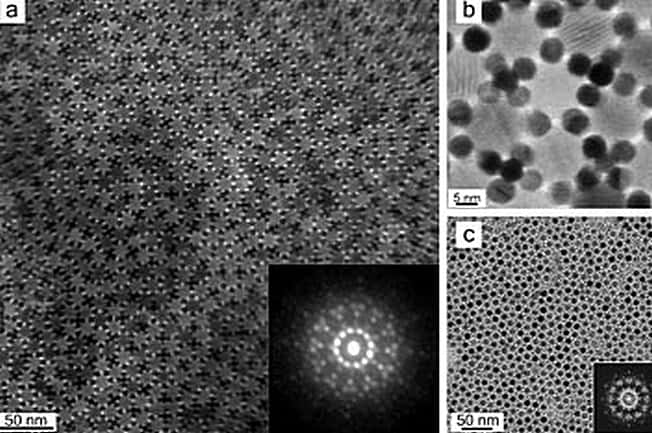

Des nanoparticules s'assemblent pour former des structures semblables à celles des quasi-cristaux. La croissance d'une telle structure irrégulière s'opère nécessairement différemment de celle d'un vrai cristal. © Dmitri Talapin/University of Chicago

Ordonnée comme celle d'un cristal mais sans jamais se répéter : la structure de l'alliage d'aluminium et de manganèse que met en évidence, en 1982, Daniel Schechtman, chercheur au Technion (l'Institut israélien de technologie), ne ressemble à rien de connu et, même, semble contredire les lois de la cristallographiecristallographie. Car depuis plus d'un siècle et les travaux d'Arthur Moritz Schönflies, on dispose d'un modèle pour prédire si une structure cristalline est possible ou non. Et celle-là, avec une symétrie d'ordre 5, ne faisait pas partie de la liste des possibles... Pendant deux ans, le chimiste cherchera à expliquer cette anomalieanomalie, sans y parvenir. Conclusion : il y a là quelque chose de nouveau et d'inexplicable, donc de passionnant.

Il est vite apparu que cet arrangement d'atomes presque régulier mais qui ne se répète pas correspondait à un objet mathématique connu, débusqué en 1979 par le physicienphysicien anglais Roger PenroseRoger Penrose. Ce spécialiste de la Relativité démontrait cette année-là que le pavage d'un plan peut ne pas être périodique, donc ne pas pouvoir se répéter à l'infini.

Le pavage d'un plan non périodique imaginé par Penrose en 1979. Il a quelque chose de régulier mais ne se répète pas. On remarque la symétrie d'ordre 5. © Ianiv Schweber

Traitements de surfaces et électronique exotiqueexotique

Dans les années qui ont suivi la découverte de Schechtman, de nombreux scientifiques se sont lancés sur ce terrain vierge et ont débroussaillé les aspects théoriques et pratiques. Baptisé quasi-cristal, pour cristal quasipériodique, ce nouvel ordre géométrique a montré qu'il devait recéler des propriétés mécaniques et électriques inhabituelles.

Il a par la suite été retrouvé dans d'autres alliages, d'aluminium pour la plupart, et même dans un minéralminéral naturel, en 2009. En 2007, Peter J. Lu et Paul J. Steinhardt montraient que ces arrangements quasipériodiques se retrouvent parmi les décorationsdécorations de mosquées datant de l'époque médiévale.

Un pavage non périodique réel : celui de la mosquée Darb-i Imam, à Ispahan, en Iran, construite en 1453. © Peter J. Lu / NY Times

Probablement des matériaux d'avenir

Comment croissent les quasi-cristaux ? Quelles propriétés ont-ils ? De nombreuses équipes scientifiques continuent de chercher des réponses à ces questions. Quelques secrets de la croissance de ces cristaux qui n'en sont pas ont été levés en 2009 par une équipe américaine menée par Dmitri Talapin. Sur le plan mécanique, les quasi-cristaux se caractérisent par une très grande dureté, qui voisine celle des aciersaciers, par une résistancerésistance à l'usure par frottement et par une excellente tenue mécanique à la chaleurchaleur.

Sur le plan électrique, ils ont de quoi étonner puisqu'ils présentent une grande résistivitérésistivité alors que leurs composants sont tous d'excellents conducteurs. Quel électricien aurait imaginé une résistance en aluminium ? De l'isolation thermiqueisolation thermique aux traitements de surface en passant par des composants électroniques exotiques, les applicationsapplications potentielles des quasi-cristaux semblent variées, nombreuses et prometteuses.

Toutes n'aboutiront sans doute pas, mais, à l'instar de la supraconductivitésupraconductivité, les réseaux cristallins quasipériodiques se feront à coup sûr connaître dans l'industrie des prochaines décennies. Le prix Nobel de chimie, en récompensant une découverte de 1982, récompense aussi une innovation au bel avenir.