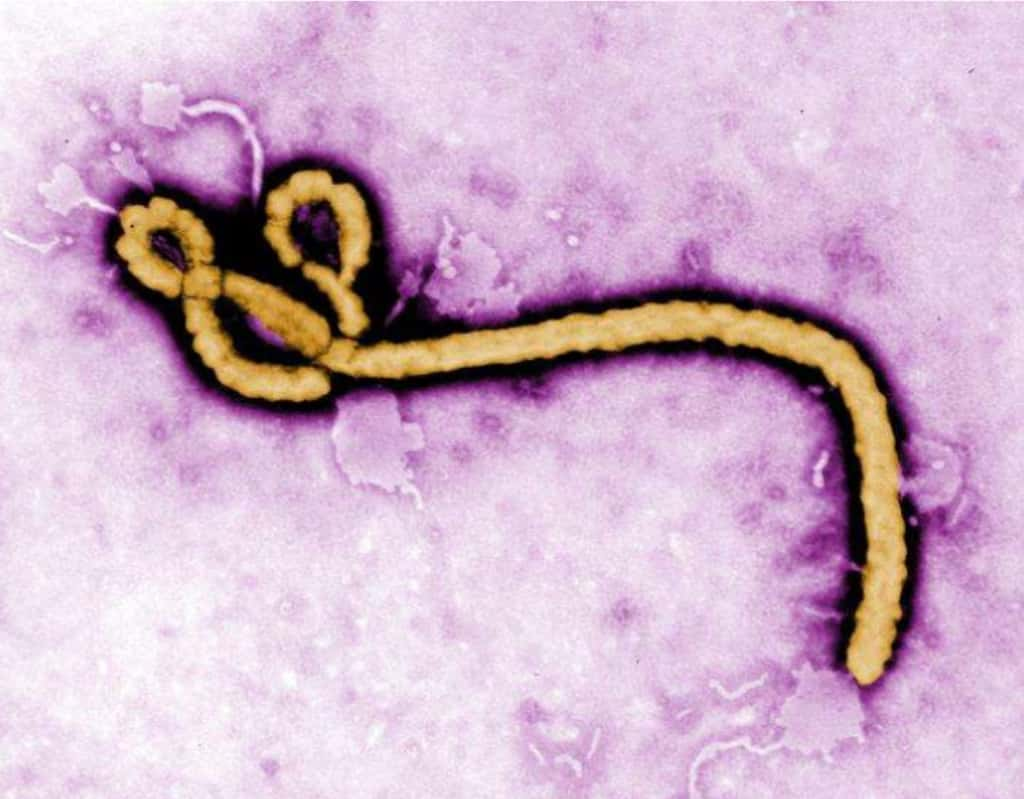

De nombreux vaccins expérimentaux ont montré une certaine efficacité contre la fièvre hémorragique Ebola qui continue de frapper l’Afrique. Mais ces vaccins monoclonaux n’agissent que sur une seule souche du virus et il en existe six. Un laboratoire américain vient de présenter les résultats précliniques d’un nouveau vaccin universel recombinant. Une approche qui pourrait être étendue au Sida ou au Covid-19, selon les chercheurs.

au sommaire

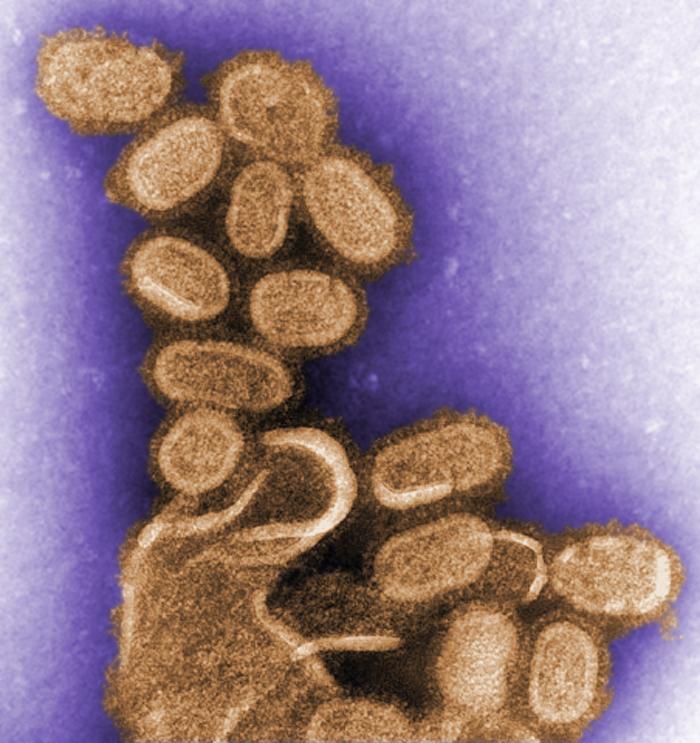

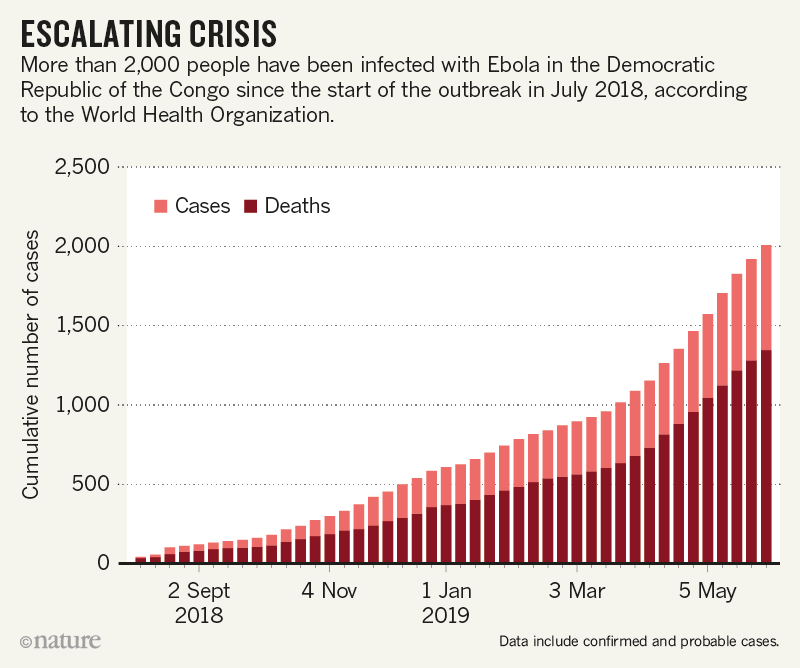

En novembre dernier, le premier vaccin contre la fièvre hémorragique Ebola a été mis sur le marché (Lire notre article ci-dessous). Ce vaccin nommé Everbo, bien que jugé très efficace par l'Organisation mondiale de la SantéOrganisation mondiale de la Santé (OMS), ne protège pourtant que contre la souche Zaïre, à l'origine de la récente flambée épidémique en République démocratique du Congo (RDC) et de celle de 2013 à 2016 ayant entrainé plus de 11.300 décès en Afrique de l'Ouest.

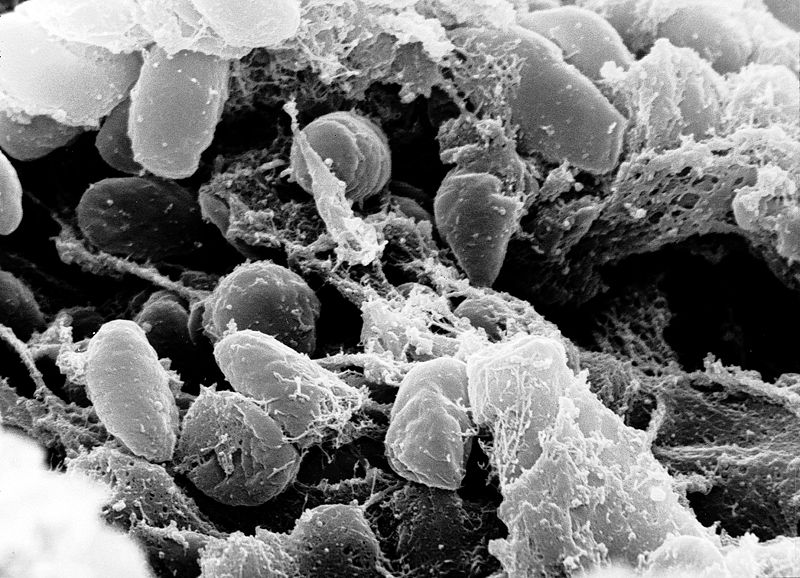

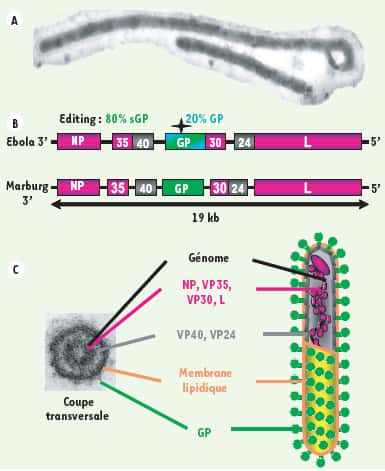

Or, il existe six espècesespèces connues d'Ebolavirus : Zaïre (Ebov), Soudan (SUDV), Bundibugyo (BDBV), Forêt de Taï (TAFV), Reston (Restv) et Bombali, les quatre premiers touchent l'humain, les autres ne transmettent la maladie qu'aux primates. Si la souche Zaïre est de loin la plus dangereuse et la plus virulente, avec un taux de mortalité pouvant atteindre 90 %, l'émergenceémergence ou la réémergence d’autres souches reste possible. D'où l'importance de développer un vaccin protecteur contre toutes les formes du virus.

Un faux virus combinant des protéines de deux souches différentes

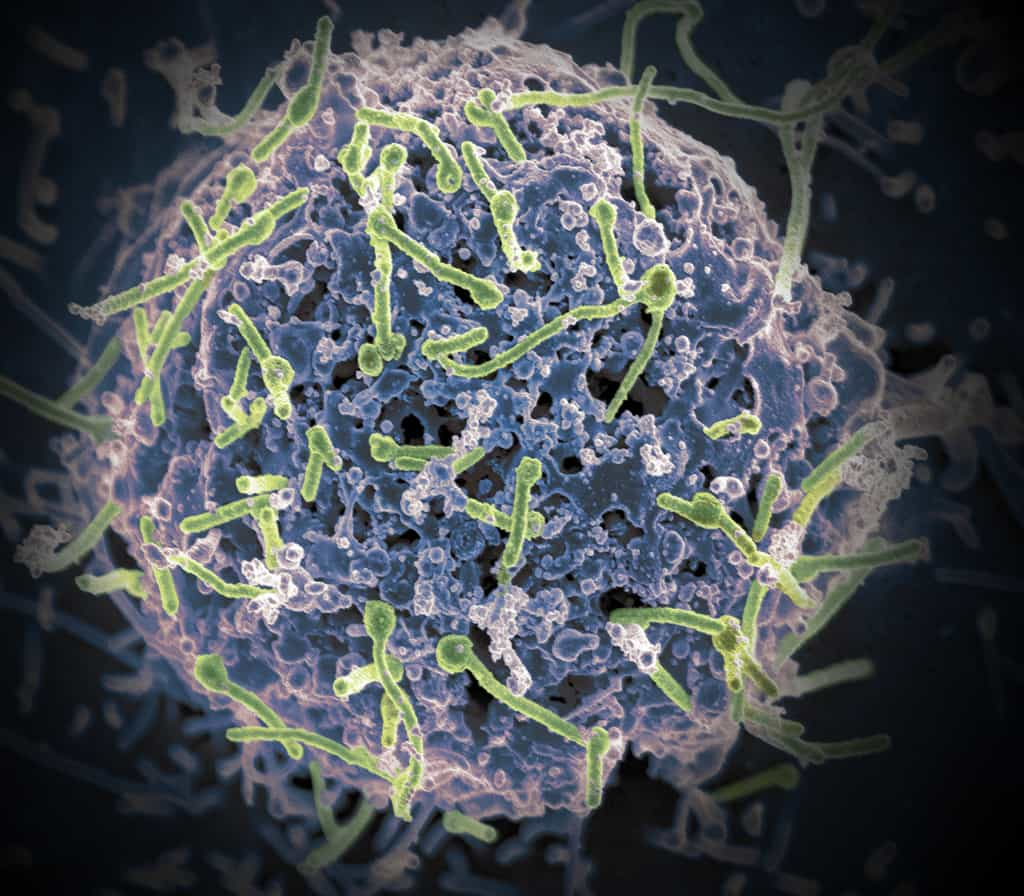

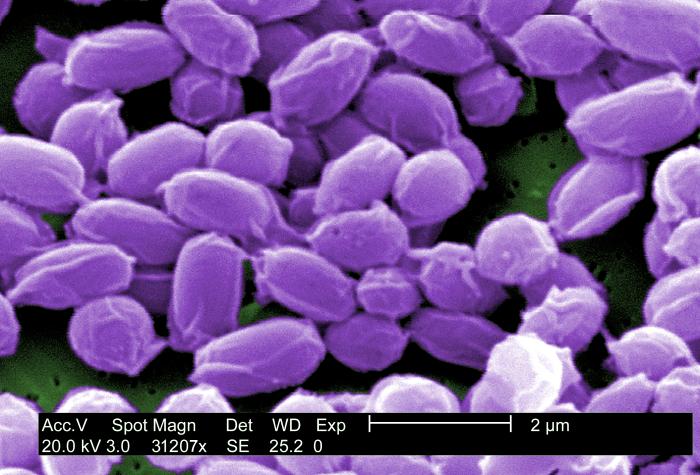

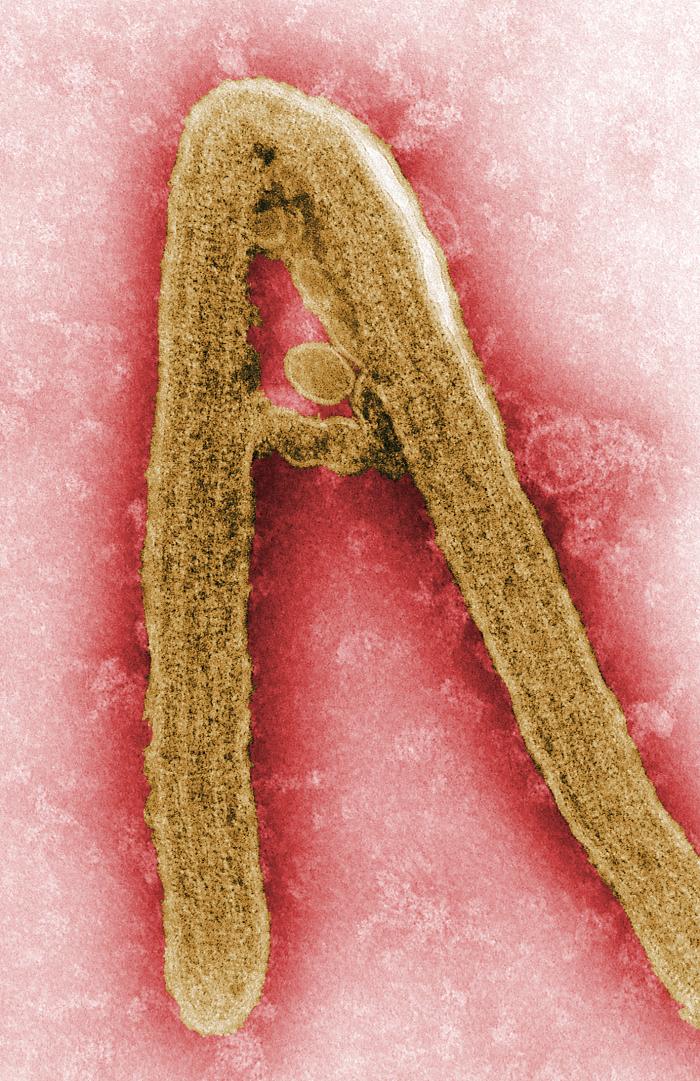

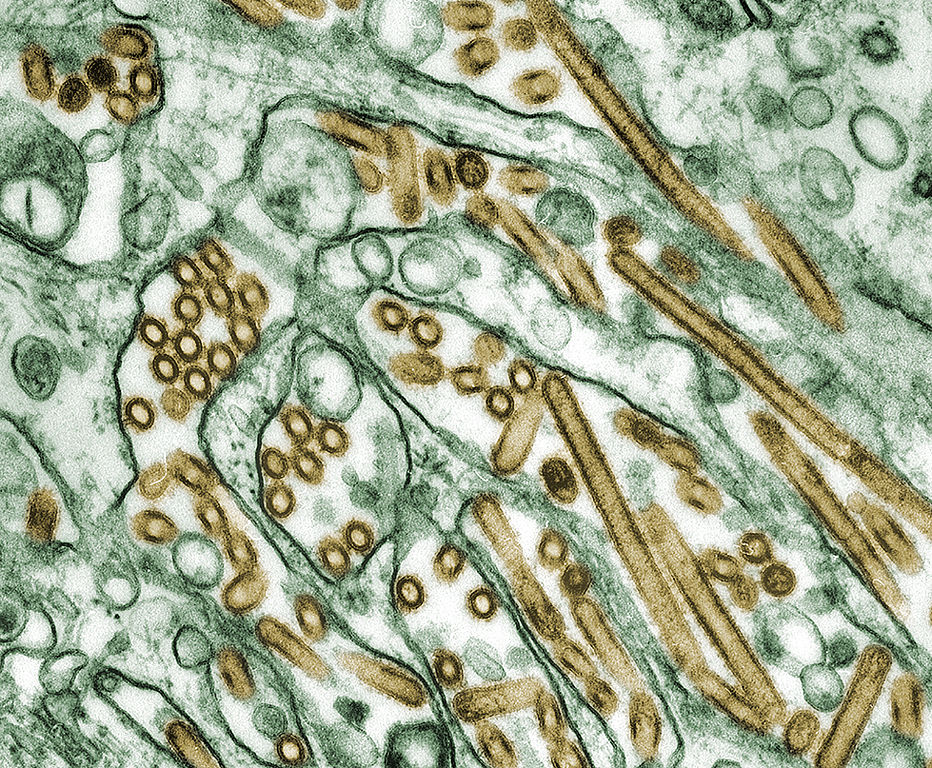

C'est justement ce que viennent de réussir des chercheurs du Cincinnati Children's Hospital Medical Center, dont les résultats précliniques d'un nouveau vaccin recombinant sont parus dans le Journal of Virology, publié par la Société américaine de Microbiologie. Les chercheurs ont conçu une particule bivalente semblable au virus Ebola (VLP), une sorte de « coquille vide », et lui ont incorporé deux glycoprotéines de souche Zaire et Soudan.

Ces glycoprotéines (GP), situées sur la membrane du virus, déclenchent la fusionfusion des membranes virale et cellulaire, permettant ainsi l'entrée du virion dans la cellule. Ce sont aussi elles qui déclenchent la production d'anticorpsanticorps et c'est justement la propriété recherchée dans un vaccin. Le VLP étant vide de matériel génétiquematériel génétique, il n'entraîne pas la multiplication d'ARNARN viral dans les cellules et ne provoque donc pas d'infection.

Et maintenant le Sida et le Covid-19 ?

Les chercheurs ont testé leur vaccin sur des lapins et constaté qu'il déclenchait la production d’anticorps neutralisant non seulement les deux souches contenues dans le VLP (Zaïre et Soudan), mais aussi contre les souches Bundibugyo (BDBV) et Forêt de Taï (TAFV). D'autres essais sur des macaques ont montré une réponse immunitaire contre les souches Ebov, SUDV et BDBV, ce qui suggère une efficacité du vaccin contre de multiples espèces de virus Ebola, indique l'étude.

« Utilisé seul ou en combinaison avec un autre vaccin, il pourrait offrir une protection plus durable et à long terme contre les différents virus », affirme Karnail Singh, l'auteur principal. Les chercheurs espèrent pouvoir étendre cette méthode à d'autres virus qu'Ebola pour des vaccins avec un grand spectrespectre de réponse. « Nous travaillons actuellement sur ceux du Sida et du Covid-19Covid-19 », révèle Karnail Singh à Futura.

La recherche a été financée par Innovation Ventures, la branche de commercialisation des technologies du Cincinnati Children's Hospital, la Fondation de recherche de Cincinnati Children's et le soutien du New Iberia Research Center, l'Université de Louisiane et le NIH.

Enfin un vaccin contre le virus Ebola

Article de Julie KernJulie Kern publié le 16/11/2019

La Commission européenne a autorisé la mise sur le marché du premier vaccin contre le virus Ebola. Une seule injection suffira pour protéger les populations exposées et limiter la transmission interhumaine du virus qui a déjà fait des dizaines de milliers de morts en Afrique de l'Ouest.

On peut enfin protéger l'humanité contre un des fléaux majeurs de ces dernières années, le virus Ebola. Le 12 novembre, la Commission européenne a donné son feufeu vert pour la mise sur le marché du vaccin Ervebo, fabriqué par le laboratoire américain Merck Shape and Dohme. Ce vaccin qui avait été préqualifié en octobre par l'Agence européenne des médicaments (EMA) répond aux normes de l'ONU en matièrematière de sécurité et d'efficacité. C'est le premier vaccin contre Ebola à obtenir cette approbation. « Il y a cinq ans, nous n'avions ni vaccin ni traitements thérapeutiques contre Ebola. Grâce à un vaccin préqualifié et à des traitements expérimentaux, Ebola est maintenant évitable et traitable » affirme le directeur de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus dans un communiqué de l'AFP.

La route fut longue pour ce vaccin dont la première ébauche fut faite en 2003. Cette année-là, l'épidémieépidémie d'Ebola est particulièrement meurtrière, le taux de mortalité atteint les 90 %. Depuis, il a fait ses preuves sur le terrain et a été administré, sans autorisation officielle, à plus de 236.000 personnes dont 60.000 soignants. Débutée en 2018, l’épidémie actuelle d’Ebola compte déjà plus de 3.290 cas en République démocratique du Congo. Six personnes sur dix en sont mortes. Seize ans après les premiers tests, la formule définitive est enfin disponible pour les agences de l'ONU et les soignants situés dans les pays à risque.

Immuniser la population grâce à une injection unique

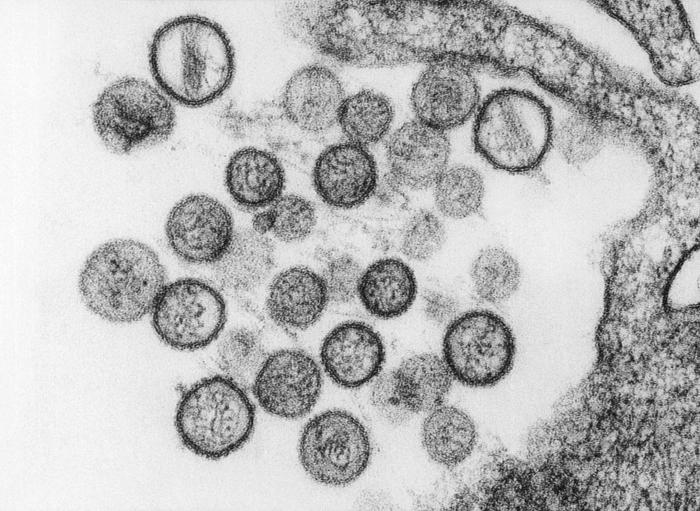

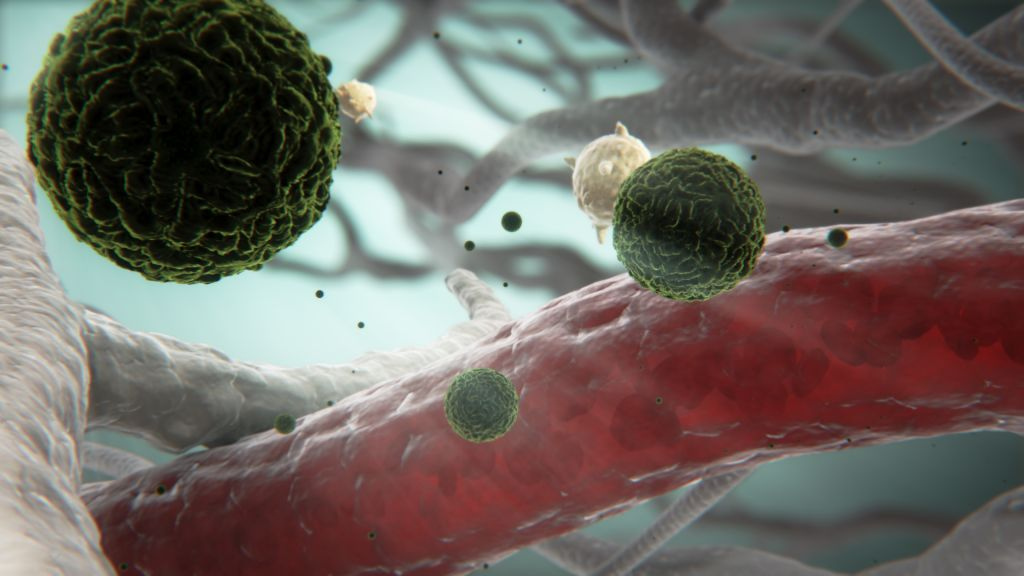

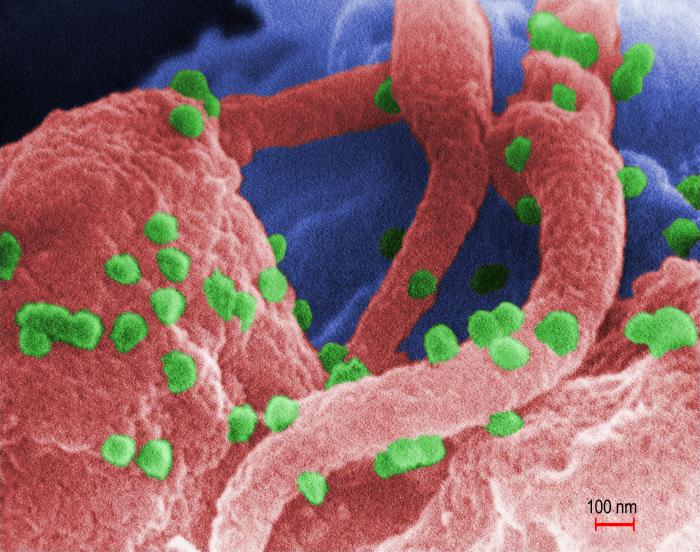

Le vaccin Ervebo fait partie de la famille des vaccins vivants atténuésatténués. C'est-à-dire qu'il est composé d'une souche virale entière mais incapable de se multiplier et d'induire une maladie. Son rôle est de stimuler efficacement le système immunitairesystème immunitaire pour qu'il produise des anticorps spécifiques au virus Ebola. Les scientifiques ont utilisé un virus de stomatite vésiculaire modifié génétiquement : il peut alors fabriquer la glycoprotéine d'enveloppe du virus Ebola. Ce sera la cible des anticorps produits suite à la vaccinationvaccination.

Quand les anticorps se fixeront sur l'enveloppe du virus, celui-ci ne pourra plus entrer dans les cellules pour les infecter et se répliquer. Très pratique pour les soignants sur place, le vaccin ne nécessite qu'une seule injection pour être efficace. Néanmoins, Ervebo ne protège que de la souche Zaïre du virus qui fait ragerage en République démocratique du Congo. Un autre vaccin devra être mis au point pour protéger contre la souche Soudan qui est responsable de l'épidémie historique d'Ebola.

Pour immuniser le plus de personnes, la méthode de la vaccination en anneau sera privilégiée. C'est une stratégie vaccinale très simple : toute personne ayant été en contact avec un malade clairement diagnostiqué doit être vacciné. S'ajoute à cela les « voisins », c'est-à-dire les personnes ayant été en contact avec des proches d'un malade. Elles devront aussi être vaccinées. Cette méthode privilégie les contacts sociaux plutôt qu'une zone géographique. Car, une fois que les premiers symptômessymptômes se sont déclarés, le virus Ebola se propage d'un humain à l'autre à vitessevitesse grand V.

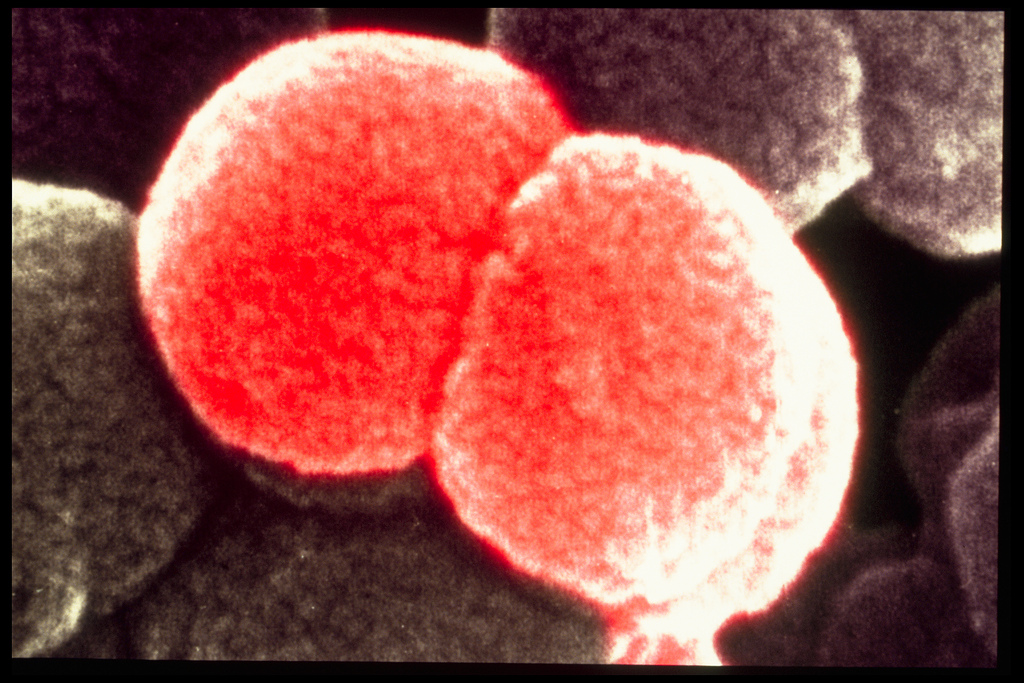

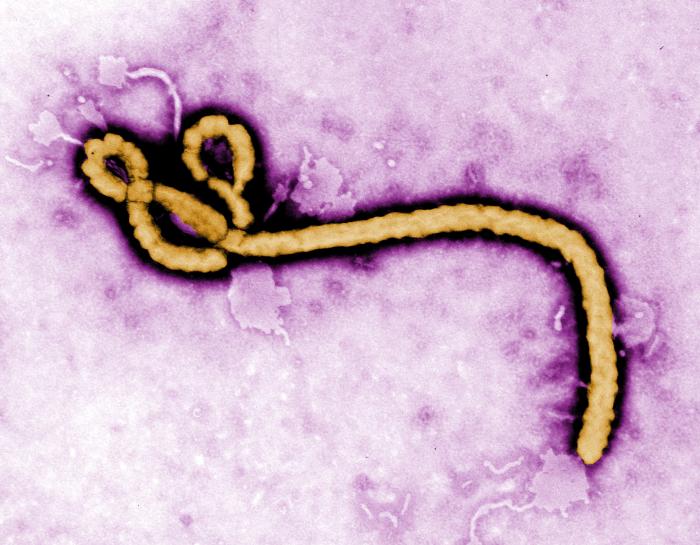

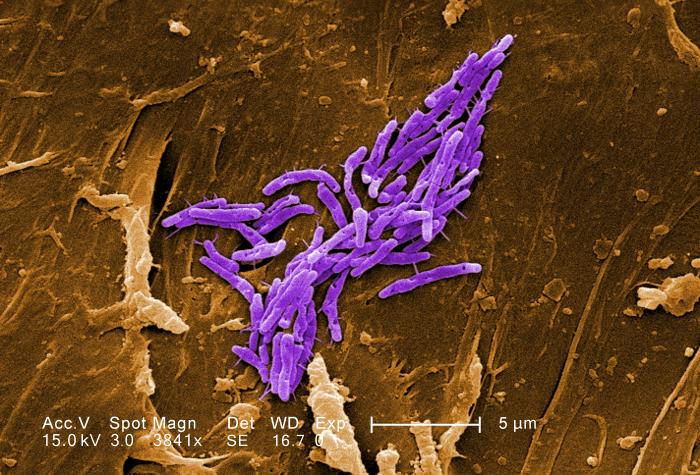

Ebola, vie et transmission

Le virus Ebola est un filoviridae (famille qui compte aussi parmi ses rangs les virus de la rougeolevirus de la rougeole et des oreillonsoreillons) particulièrement virulent. Cette famille regroupe cinq espèces qui provoquent tous des fièvres hémorragiques. La première apparition du virus Ebola chez l'Homme remonte à 1976, le long de la rivière qui lui a donné son nom, au Soudan. Dans la nature, on pense que le virus Ebola vit paisiblement dans le corps de chauve-sourischauve-souris frugivoresfrugivores. Puis d'autres animaux, comme des chimpanzéschimpanzés ou des gazelles, se contaminent en mangeant des fruits ou de l'herbe contaminés par des fècesfèces de la chauve-souris.

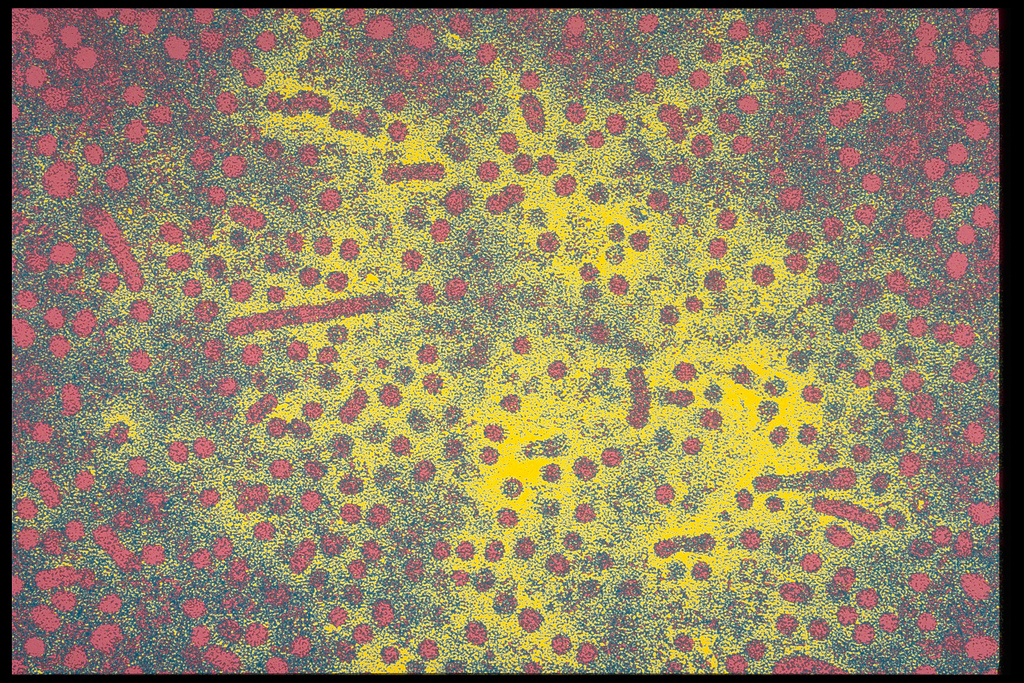

Un humain se contamine alors par contact étroit avec le sang ou les sécrétionssécrétions de ces animaux morts ou malades. Une fois le virus dans l'organisme humain, il peut se passer près de 21 jours avant que les premiers symptômes apparaissent. Assez anodins, fatigue, maux de tête et de gorge, ils retardent le diagnosticdiagnostic de la maladie. L'état du malade empire progressivement, allant des plaies cutanées très contagieuses à la fièvre hémorragique mortelle.

En moyenne, 50 % des infectés décèdent des suites de la maladie. Dès l'apparition des premiers signes, un malade atteint du virus Ebola peut le transmettre à un autre être humain par contact étroit avec des fluides corporels ou avec des surfaces et tissus contaminés. La présence du virus chez un malade est confirmée par une analyse sanguine des anticorps anti-Ebola et par la détection du génome viral par RT-PCRRT-PCR.

Un autre vaccin encore au stade expérimental, fabriqué par Johnson & Johnson, va également être testé sur le terrain à la mi-novembre. Celui-ci présente néanmoins un inconvénient, il nécessite un rappel 56 jours après la première injection. Selon Nature, une demande d'approbation pour ce second vaccin par l'Agence européenne des médicaments a été soumise début novembre.

Les virus et bactéries les plus mortels pour l'Homme

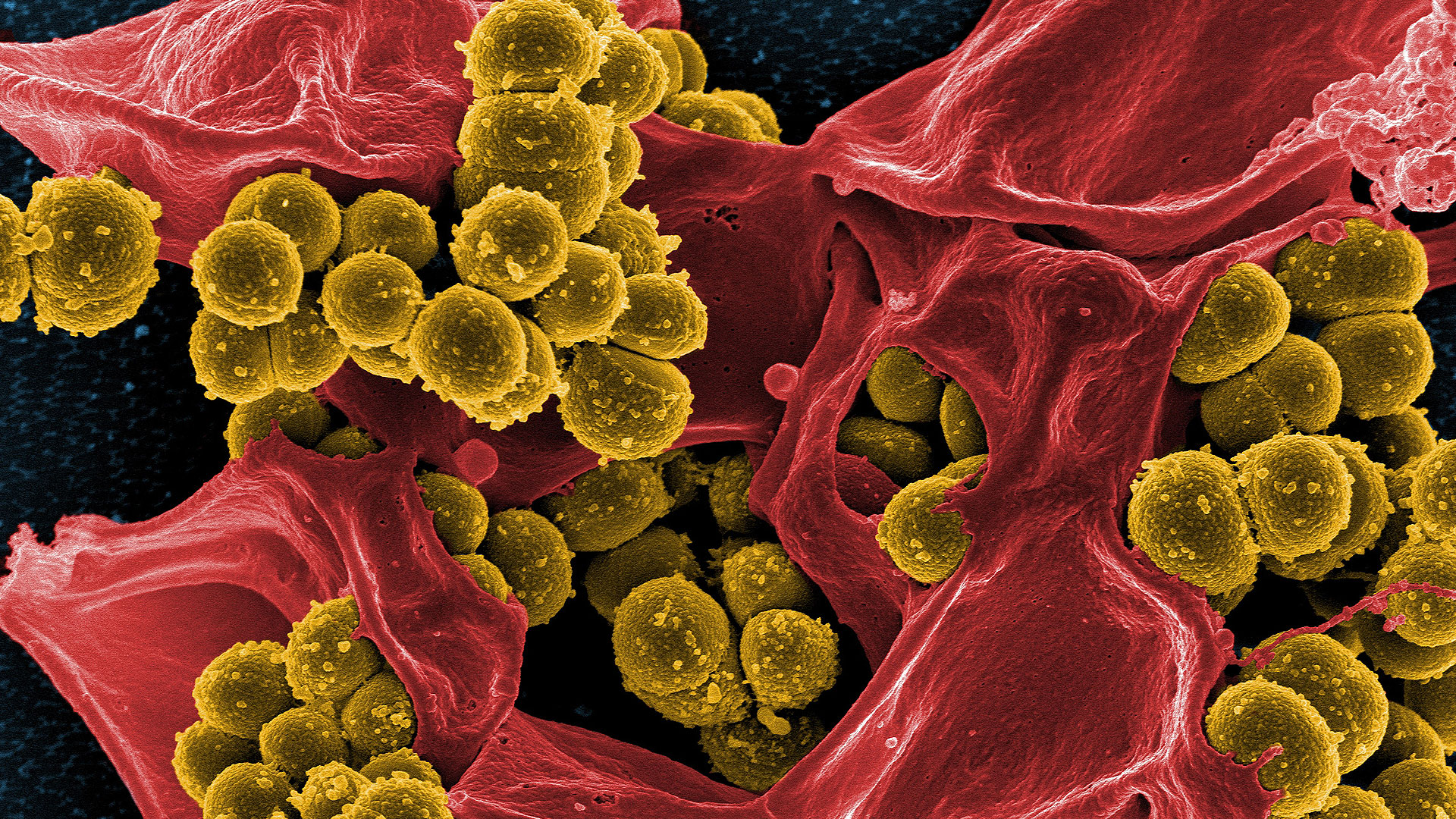

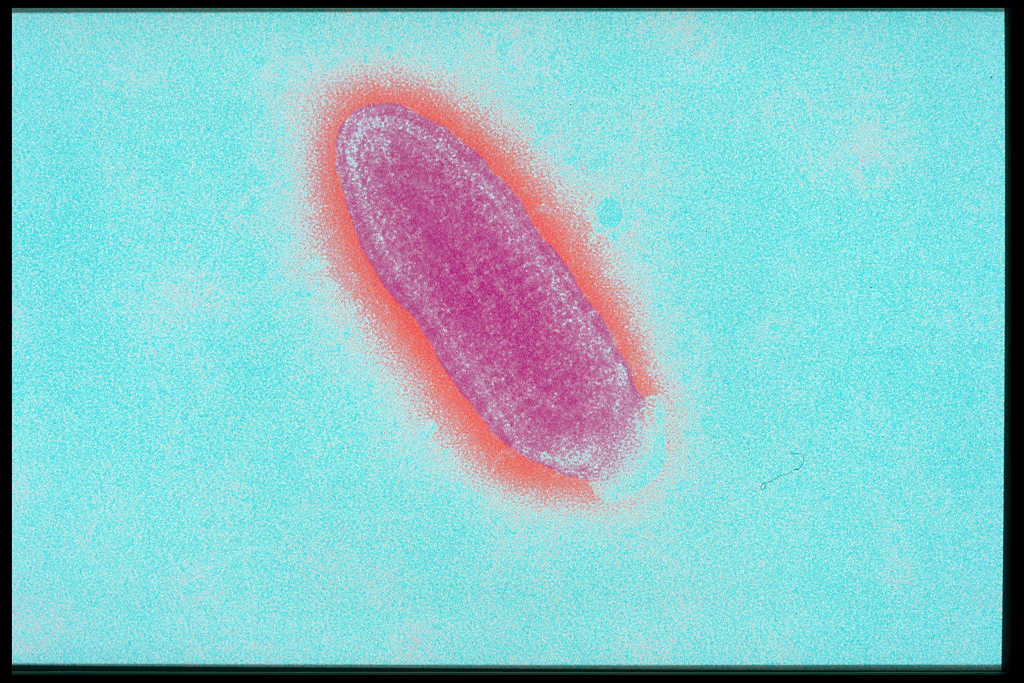

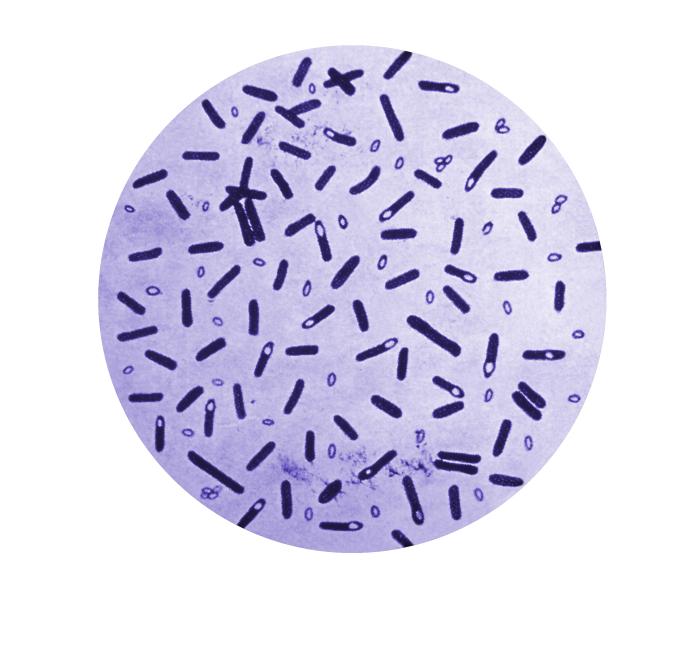

Staphylococcus aureusStaphylococcus aureus, le staphylocoque doré, n'est pas une bactériebactérie intrinsèquement dangereuse pour l'humanité. La plupart du temps, elle ne provoque que de petites infections bénignes. Mais cette sournoise se terre parfois dans les hôpitaux, et profite d'une lésion pour s'insérer dans un patient affaibli pour le coloniser et entraîner une septicémiesepticémie. Il est toujours temps de la soumettre aux antibiotiquesantibiotiques... mais elle se montre de plus en plus insensible aux médicaments qu'on lui oppose et développe une résistancerésistance grandissante !

© NIAIDNIAID, Flickr, cc by 2.0

Ce qu’il faut

retenir

- Les vaccins contre le virus de la fièvre hémorragique Ebola n’agissent que contre une seule souche.

- En fabricant un faux virus avec des protéines de deux souches différentes, les chercheurs se sont aperçus que leur vaccin induisait la production d’anticorps contre deux autres souches.

- Seul ou en combinaison, ce vaccin pourrait offrir une protection plus durable contre les différents virus.