au sommaire

L'Asie couvre une superficie estimée à 44.936.000 km², soit environ un tiers de la surface totale de la Terre. Les trois cinquièmes de la population mondiale habitent le continent asiatique, qui compte 4,4 milliards d'habitants. L'Inde et la Chine regroupent environ 2,5 milliards d'habitants, soit presque un tiers de la population mondiale.

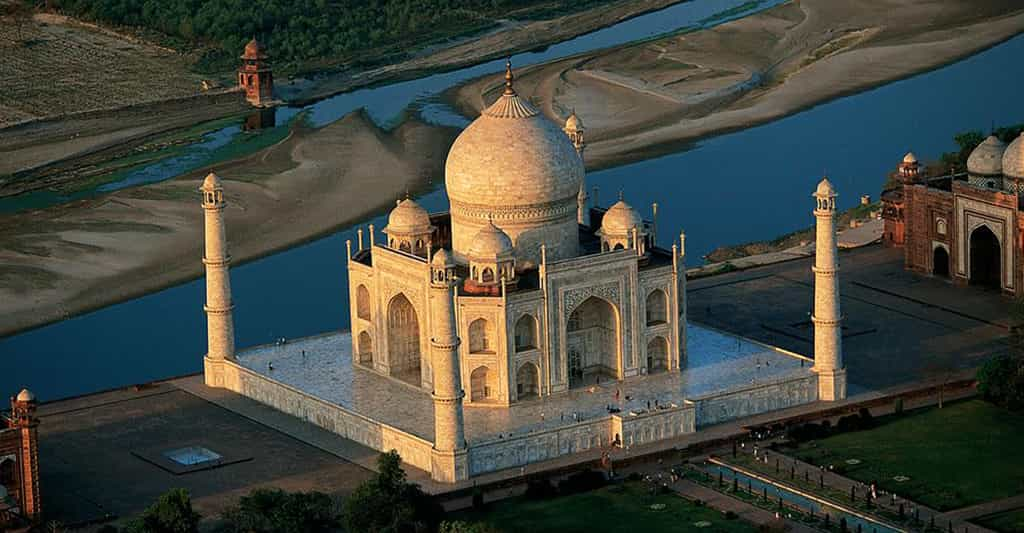

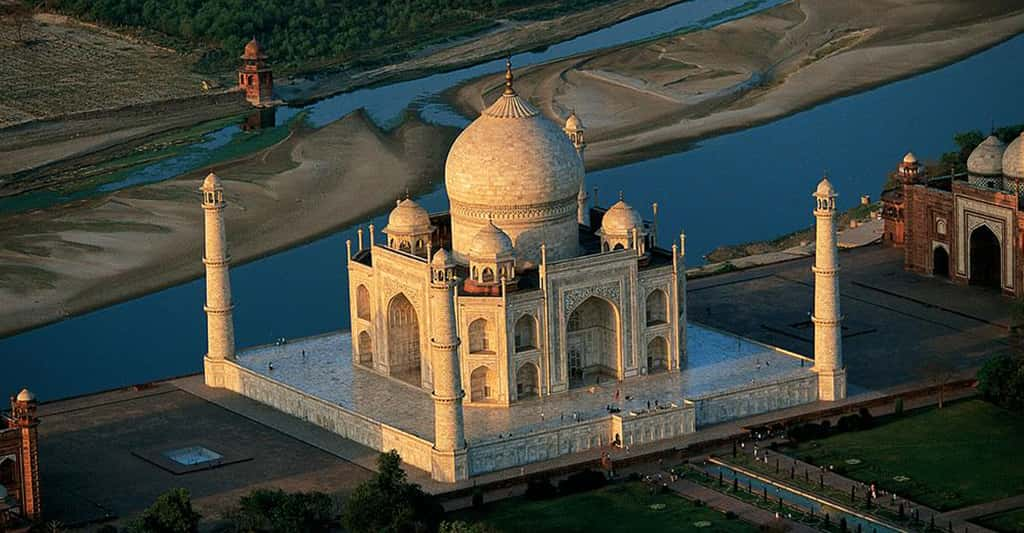

Le Taj Mahal à Agra, Uttar Pradesh, Inde (27°10’ N - 78°03’ E).Construit entre 1632 et 1653 à la demande de l’empereur moghol Shah Jahan, le Taj Mahal est dédié à son épouse, Mumtaz Mahal (l’" élue du palais "), morte en mettant au monde leur quatorzième enfant. Du haut de ses 74 m, il surplombe la rivière Yamuna à Agra, au nord du pays. Orné de fines sculptures et incrustations de pierres semi-précieuses représentant des versets coraniques, des motifs floraux et géométriques, ce mausolée de marbre blanc est l’œuvre d’une trentaine d’architectes et 20.000 ouvriers. © Yann Arthus-Bertrand - Tous droits réservés

Située presque entièrement dans l'hémisphère nordhémisphère nord, l'Asie est bordée au nord par l'océan ArctiqueArctique, à l'est par le détroit de Béring et l'océan Pacifique, au sud par l'océan Indien et au sud-ouest par la mer Rougemer Rouge et la Méditerranée.

Position de l'Asie sur le globe terrestre. © Futura-Sciences

L'Asie s'étend depuis l'extrémité méridionale de la péninsulepéninsule malaise jusqu'au cap Tchéliouskine, en Sibérie. Son point le plus à l'ouest se situe au cap Baba, dans le nord-ouest de la Turquie, et son point le plus à l'est est au cap Dejnev, dans le nord-est de la Sibérie. La plus grande largeur du continent d'est en ouest est d'environ 8.500 km. C'est en Asie que se trouvent le point le plus haut et le point le plus bas de la Terre (le mont Everestmont Everest, 8.850 m au-dessus du niveau de la mer et la mer Mortemer Morte, 390 m au-dessous du niveau de la mer).

Indonésie : ilôt dans les rizières en terrasses de Bali

Organisés en subaks (coopératives agricoles), les Balinais ont exploité le relief volcanique et les quelque 150 cours d'eau de leur île en aménageant un vaste système d'irrigationirrigation qui permet de pratiquer la riziculture.

L'eau retenue dans les collines est conduite dans les champs en terrassesterrasses par un réseau de canaux creusés selon les courbes de niveau.

Ilôt dans les rizières en terrasse de Bali, Indonésie (8°22’ S - 115°08’ E). Organisés en subaks (coopératives agricoles), les Balinais ont exploité le relief volcanique et les quelque 150 cours d’eau de leur île en aménageant un vaste système d’irrigation qui permet de pratiquer la riziculture. L’eau retenue dans les collines est conduite dans les champs en terrasse par un réseau de canaux creusés selon les courbes de niveau. © Yann Arthus-Bertrand - Tous droits réservés

Considéré comme un don des dieux par les agriculteurs indonésiens, le riz donne lieu à un véritable rituel religieux : à chaque étape de la récolte, des offrandes sont déposées dans les temples édifiés au milieu des rizières en l'honneur de Dewi Sri, déesse de cette céréalecéréale.

L'introduction, en 1976, d'une nouvelle variété à croissance rapide a permis de passer de deux à trois récoltes annuellesannuelles, et le pays se place aujourd'hui au 3e rang mondial des producteurs (64,40 millions de tonnes en 2009, soit un peu plus de 9 % de la production totale de la planète), après la Chine et l'Inde.

Jordanie : irrigation en carrousel Wadi Rum région de Ma'an

Ce carrousel d'arrosage autopropulsé, inventé en 1948 par l'Américain Frank Zybach, restitue l'eau, puisée par forage dans les couches profondes (de 30 m à 400 m), aux cultures, sur des surfaces irriguées discoïdes de 78 hectares, au moyen d'une rampe pivotante munie de buses d'arrosage, longue d'environ 500 m et montée sur des roues de tracteur.

Irrigation en carrousel, Wadi Rum, région de Ma’an, Jordanie (29°36’ N – 35°34’ E). Ce carrousel d’arrosage autopropulsé restitue aux cultures l’eau puisée par forage dans les couches profondes du sous-sol (de 30 m à 400 m), sur des surfaces irriguées de 78 ha, au moyen d’une rampe pivotante munie de buses d’arrosage, longue d’environ 500 m et montée sur des roues de tracteur. En Jordanie, le volume d’eau consommé dépasse celui des réserves renouvelables. Les nappes souterraines sont exploitées à un rythme deux fois supérieur à celui de leur réalimentation, quand il ne s’agit pas de nappes fossiles non renouvelables. © Yann Arthus-Bertrand - Tous droits réservés

Les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord représentent la région du monde où les importations de céréales ont le plus augmenté durant la décennie 1990. La production d'une tonne de céréales nécessitant environ 1.000 tonnes d'eau, ces pays, confrontés à des besoins alimentaires croissants, tendent à privilégier l'importation de céréales plutôt que la production nationale, forte consommatrice d'une eau rare et précieuse.

L'eau du sous-sol est déjà surexploitée aux États-Unis, en Inde et en Chine. On sait pourtant que des techniques d'arrosage gaspillant moins et répondant mieux aux besoins des plantes permettent d'économiser de 20 % à 50 % de l'eau utilisée en agricultureagriculture.

Bali : récolte des algues

L'eau étant susceptible, comme la terre ferme, de fournir des produits commercialisables, il suffit de remplacer l'ager (le champ) par l'aquaaqua (l'eau) pour qu'une aquacultureaquaculture s'ajoute à une agriculture et que les exploitations d'élevage de poissonspoissons se juxtaposent à celles d'élevage de volailles (eux-mêmes aujourd'hui souvent conçus en hors-sol).

Récolte des algues, Bali, Indonésie (8°17’ S - 115°06’ E). L’eau étant susceptible, comme la terre ferme, de fournir des produits commercialisables, il suffit de remplacer l’ager (ou agri, le champ) par l’aqua (l’eau) pour passer d’une agriculture à une aquaculture, d’un élevage de volailles à une exploitation piscicole. © Yann Arthus-Bertrand - Tous droits réservés

La culture des alguesalgues (algoculture) finit par ressembler, jusque dans la constitution de rangées, billons, rigoles, à la culture des céréales. Manière habile de rentabiliser des espaces réputés difficiles à aménager et de fournir à bon compte des éléments nutritifs supplémentaires aux populations croissantes. L'agriculture, la pêchepêche, l'aquaculture et la sylviculturesylviculture occupent 55 % de la population active indonésienne âgée de plus de 15 ans (dont 40 % est féminine). À pouvoir d'achat comparable des monnaies, la richesse moyenne créée chaque année par habitant ne représente que 13 % de celle créée en Suisse.

Inde : briqueterie à l'est d'Agra, Uttar Pradesh

De nombreuses briqueteries se sont développées dans la périphérie d'Agra, agglomération de 1,7 million d'habitants de l'Uttar Pradesh, État qui abrite un sixième de la population indienne.

Briqueterie à l’est d’Agra, Uttar Pradesh, Inde (27°04’ N - 78°53’ E). De nombreuses briqueteries se sont développées dans la périphérie d’Agra, ville du nord de l’Inde. Le travail non qualifié dans ce type de fabrique est souvent exécuté par des enfants, main-d’œuvre habile et docile. En Asie, 19 % des enfants entre 5 ans et 14 ans travaillent, souvent dans des conditions dangereuses (dans les mines, au contact de machines ou de produits nocifs). © Yann Arthus-Bertrand - Tous droits réservés

Ces petites entreprises sont pourvoyeuses de travail dans une région fortement touchée par le chômage et le sous-emploi, à l'image de l'ensemble du pays. En effet, l'Inde se classait en 2013 au 126e rang mondial pour son PIBPIB par habitant en parité de pouvoir d'achat. La production de ces briques en terre cuite est plus particulièrement destinée aux centres urbains, les ruraux se contentant généralement d'habitations en pisépisé (terre argileuse crue), d'un moindre coût mais plus sensibles aux intempéries.

L'importante croissance urbaine de l'agglomération d'Agra qui, en 20 ans, a vu sa population augmenter de moitié, laisse entrevoir un avenir prospère pour les entreprises de matériaux de constructionconstruction de la région.

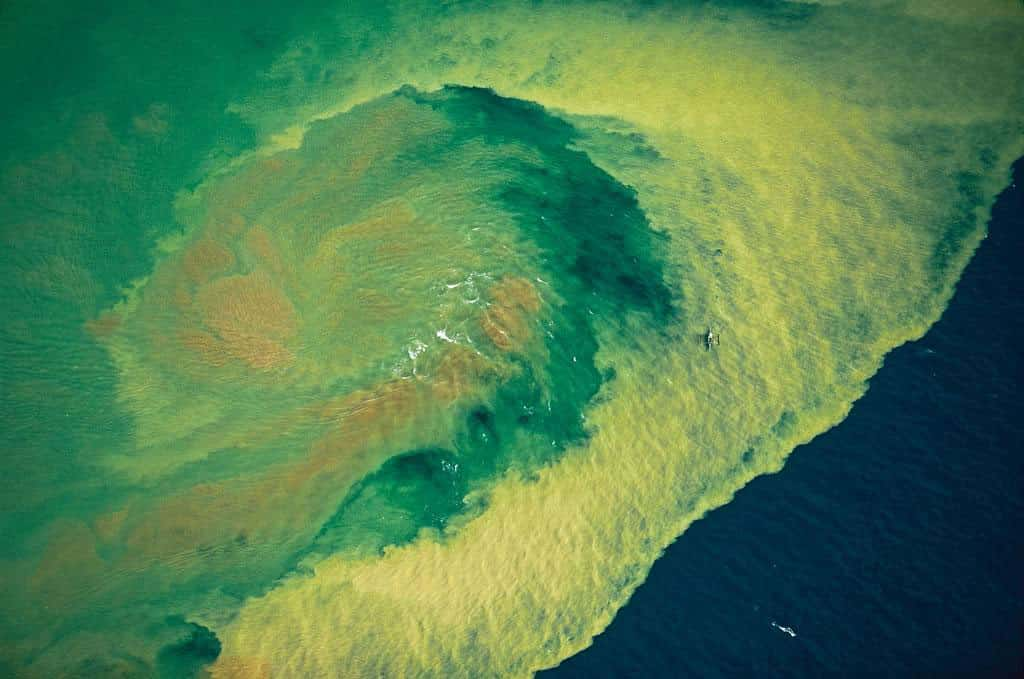

Philippines : rejets de mine d'or sur le littoral de l'île de Mindanao

L'exploitation des gisementsgisements aurifères de l'île de Mindanao, au sud des Philippines, constitue un apport économique substantiel pour le pays, qui ces dernières années a produit en moyenne 8 tonnes d'or par an.

Cependant, les déchetsdéchets et sédimentssédiments issus des opérations de lavage et triage du métal précieux sont quotidiennement déversés dans les rivières et dans la mer.

Rejets de mines d’or sur le littoral de l’île de Mindanao, Philippines (6°52’ N – 126°03’ E). Les îles des Philippines sont riches en gisements miniers de chrome, de cuivre, de nickel, d’argent et d’or comme ici dans l’île de Mindanao au sud de l’archipel. Bien que la production ne cesse de diminuer, l’exploitation des gisements aurifères constitue un apport économique pour le pays qui a produit 35,5 tonnes d’or en 2008 (1,5 % de la production mondiale). Il faut traiter une tonne de terre pour extraire un peu plus d’un gramme d’or. © Yann Arthus-Bertrand - Tous droits réservés

Ces rejets, appelés haldes, opacifient les eaux et mettent en péril la faunefaune et la flore marines, tant sur le littoral que plus au large, en particulier les polypes coralliens dont la survie dépend en grande partie de la lumière. Par ailleurs, des produits chimiques, comme le mercure et l'acide chlorhydrique utilisés pour le nettoyage et le raffinageraffinage des particules d'or, sont également rejetés dans les eaux, amplifiant par leur toxicitétoxicité les effets de cette pollution marine.

Les dégâts dus aux activités minières ont également frappé la rivière hongroise Tisza, en janvier 2000, contaminée par du cyanure (utilisé dans le processus d'extraction) échappé d'une mine d'or roumaine.