Le site Capture The Atlas vient de dévoiler les lauréats de son prix de La plus belle photo de la Voie lactée. Toutes on été prises dans des lieux magnifiques sur Terre, isolés et préservés de la pollution lumineuse. Un peu d'évasion aux confins du monde et de la nuit étoilée.

au sommaire

Capture The Atlas, qui rassemble de magnifiques photographiesphotographies prises aux quatre coins de notre belle planète (dont une majorité capturée la nuit), vient de dévoiler les lauréats de son concours thématique annuel sur la Voie lactée. Des photos à couper le souffle, qui font du bien et qu'on ne se lasse pas de voir et revoir, nous offrant de nous évader loin de la routine quotidienne ; des photos de maîtres, réalisées avec brio par de véritables « oiseaux de nuit » qui ont l'habitude, de camper, manger, respirer..., bref de vivre sous les étoiles au milieu d'endroits les plus isolés et insolites sur Terre (Xingjian, Utah, Atacama, etc.)) qu'ils ont choisis aussi pour des raisons évidentes de tranquillité et d'absence de pollution lumineuse.

“ View this post on Instagram A post shared by @alvinwufoto”

“ View this post on Instagram A post shared by Alexis Trigo (@alexistrigot)”

“ View this post on Instagram A post shared by Egor Goryachev (@eg_astrophotography)”

La beauté de notre Galaxie, « cercle de lait »

Leurs photos, sublimes, traduisent à la fois la beauté spectaculaire de la Voie lactée quand on peut la contempler dans l'obscurité la plus profonde (à des dizaines ou des centaines de kilomètres des grandes villes), et la poésie qui l'irrigue, la même qui émerveille l'humanité depuis si longtemps - des temps immémoriaux. Présente dans tous les mythes du monde entier, souvent comme un chemin emprunté par les esprits des morts, elle est parvenue jusqu'à nous, les Modernes (son nom fut homologué par l'IAUIAU au XXe siècle), sous l'appellation que les Grecs lui prêtaient en référence au mythe d'Hercule, lequel raconte qu'il avait fait gicler le lait sacré du sein d'Héra après l'avoir mordu. Mais les Grecs voyaient aussi en elle un cercle de lait, Galactea, qui entoure la Terre à l'image de l'équateur céleste, l'arctiquearctique et autre écliptiqueécliptique.

“ View this post on Instagram A post shared by Uroš Fink (@urosfink)”

“ View this post on Instagram A post shared by @hueman_photography”

“ View this post on Instagram A post shared by Trevor Dobson (@trevordobson_astro)”

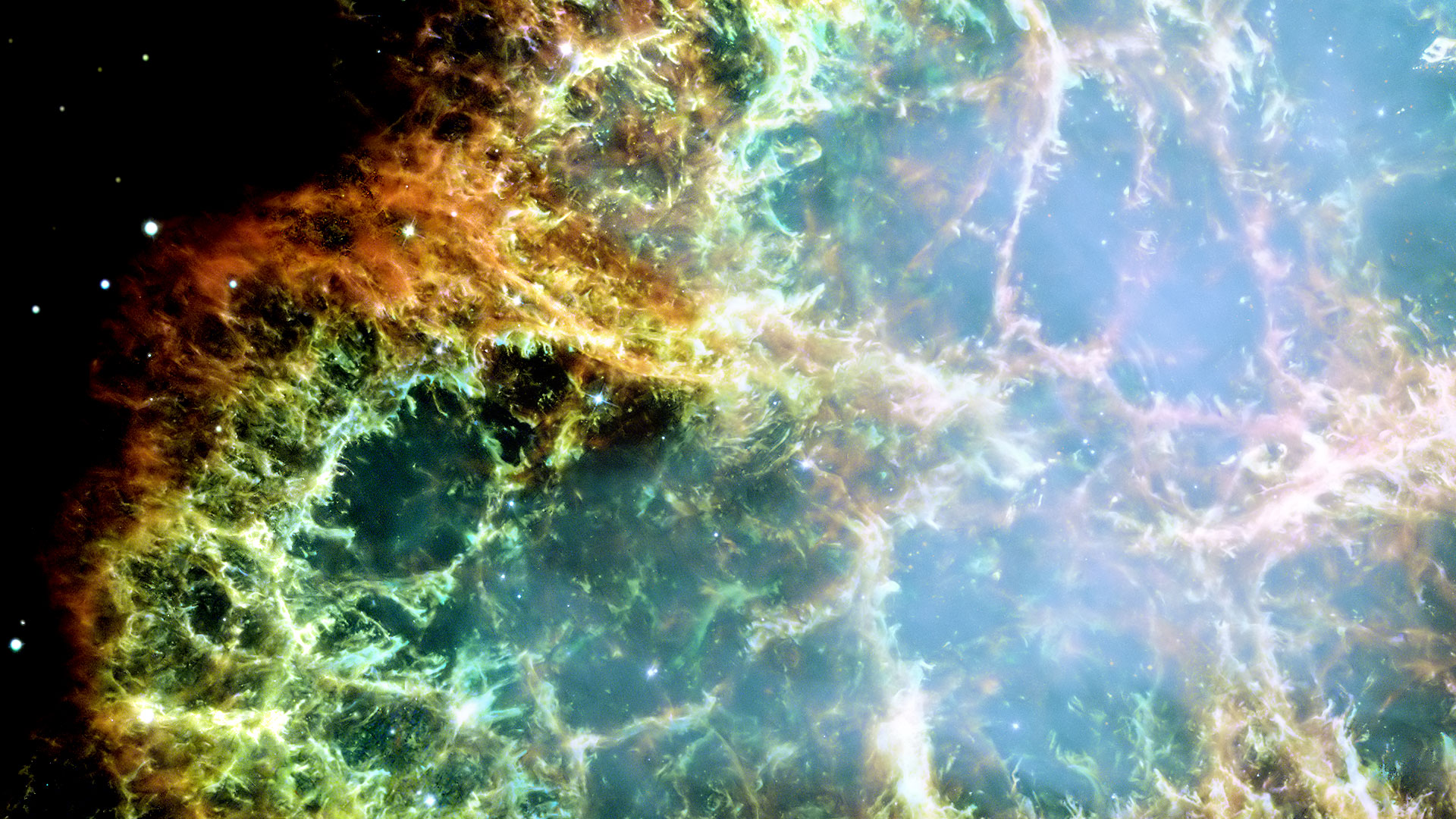

Peu à peu, la tache de lait s'est changée à nos yeuxyeux en un flot gigantesque d'étoiles d'une masse totale dépassant les 200 ou 300 milliards de soleils. Le cercle est devenu un disque, fin et diffusdiffus sur les bords et boursouflé au centre, avec, bien cachés au cœur de son cœur, derrière d'épais nuagesnuages de gaz et de poussière, le trou noir géant Sagittarius A*. Un monstre qu'on ne voit pas sur ces photos de la Voie lactéeVoie lactée, mais que l'on peut situer dans sa partie la plus épaisse, en direction de la constellationconstellation du Sagittaire, à environ 27.000 années-lumièreannées-lumière de nous. Depuis la « première image » publiée, les astronomesastronomes sont désormais certains de sa présence.

“ View this post on Instagram A post shared by Rubén Vela Martín (@rubenvelafotografia)”

“ View this post on Instagram A post shared by Tomas Slovinsky (@slovinsky.art)”

L'été et ses douces nuits sont un bon moment pour admirer la Voie lactée. « Par une nuit sans nuages, quand la Nuit, souveraine du ciel, montre aux Hommes toutes les étoiles dans tout leur éclat, et qu'aucune n'est effacée, sans force, vaincue par la pleine Lunepleine Lune, tu seras étonné de voir le ciel divisé par un large cercle, une grande roue ponctuée d'éclats brillants, qu'on appelle le Lait », a écrit Aratos dans les Phénomènes. Et n'oubliez pas : choisissez les nuits sans Lune et sans pollution lumineuse.

“ ”

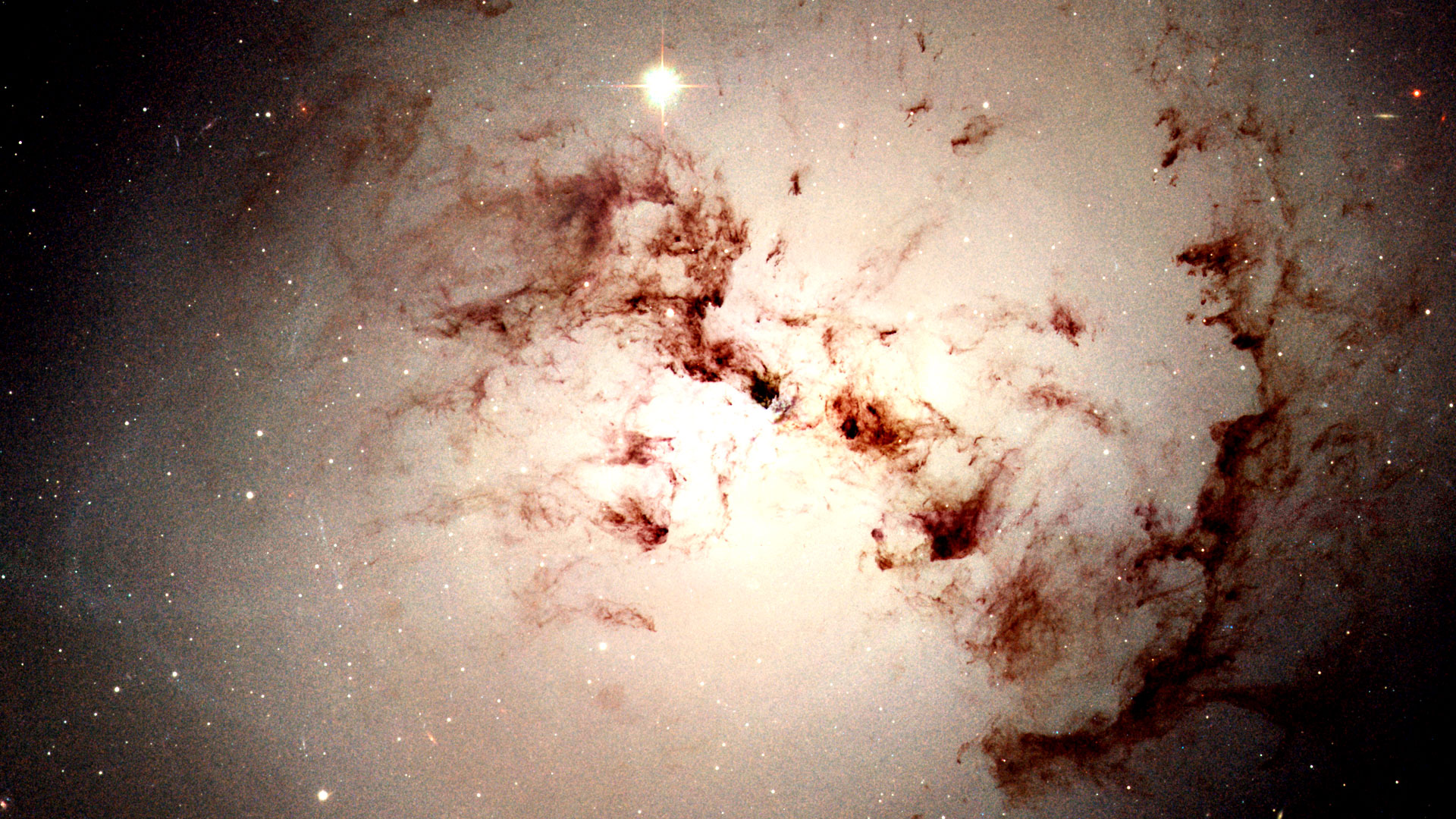

La splendeur du ciel profond

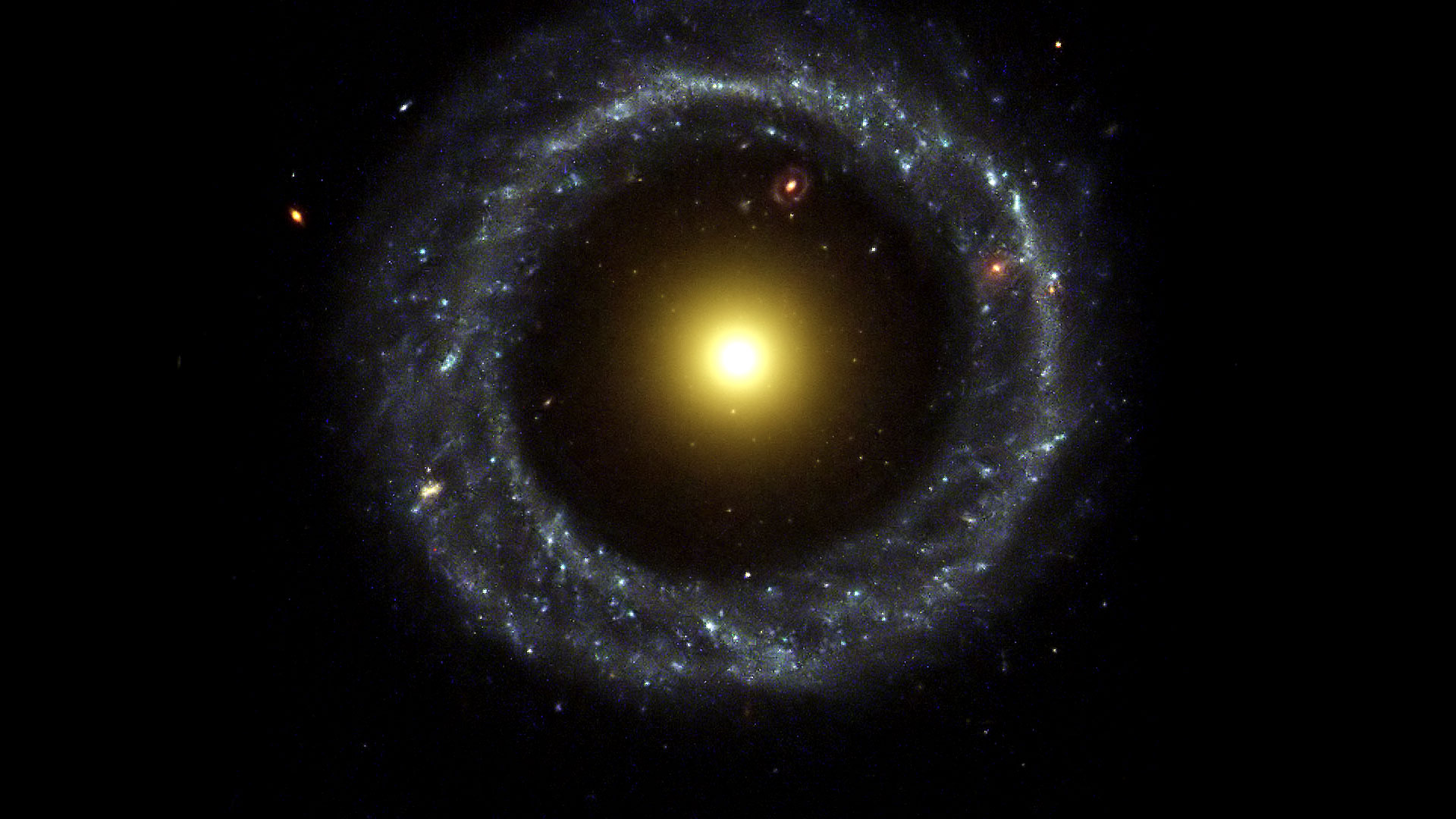

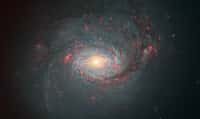

Sur cette image du télescope spatial Hubbletélescope spatial Hubble prise en 2005, on peut observer la galaxie spirale barréegalaxie spirale barrée NGCNGC 1300. Ce type de galaxies correspond à des galaxies spirales dont les bras spiraux n'émergentémergent pas du centre de la galaxie mais d'une barre constituée d'étoilesétoiles traversant ce centre.

Les astronomesastronomes pensent que deux tiers des galaxies spirales sont barrées. NGC 1300 est située à environ 61 millions d'années-lumièreannées-lumière de la Terre, dans la constellationconstellation de l'Éridan. Elle a été découverte par John Herschel en 1835. L'analyse des données suggère qu'il s'agit d'une galaxie jeune.

Constellation de l'Éridan.

© NasaNasa, Esa, Hubble Heritage Team, Wikimedia Commons, DP