La Voie lactée recèle encore de nombreux mystères. Une récente étude basée sur les données du satellite Gaia (ESA) vient bouleverser nos connaissances sur l’insaisissable matière noire. Contre toute attente, il semblerait que notre Galaxie en contienne beaucoup moins que ce que l’on pensait auparavant. Une découverte qui pourrait bien réécrire les chapitres de la cosmologie et nous faire voir l’Univers sous un jour nouveau.

au sommaire

La masse totale de la Voie lactée est désormais estimée à quelque 206 milliards de fois celle du Soleil (2,06 X 1011 masses solaires). La voici donc réévaluée à la baisse, avec un facteur quatre à cinq fois moindre que des estimations antérieures qui la donnaient à 1012 masses solaires.

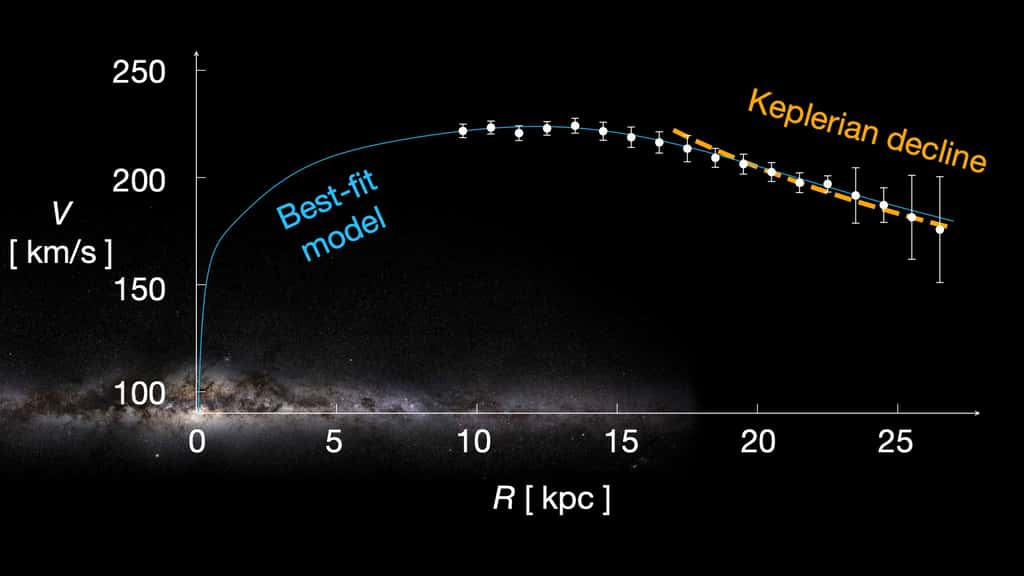

Cette nouvelle valeur a été obtenue grâce aux données du troisième catalogue du satellite Gaia, dévoilé en 2022, qui contient la totalité des trois composantes spatiales et des trois composantes de vitesses pour 1,8 milliard d'étoiles au sein de la Voie lactée. Tirant parti de ces données, les chercheurs ont pu construire la courbe de rotation (voir la figure ci-dessous) la plus précise jamais observée pour une galaxie spiralegalaxie spirale, en l'occurrence, la nôtre, et en déduire sa masse (plus un corps est massif, plus les objets qui gravitent autour ont une vitesse élevée pour éviter leurs chutes).

Avant Gaia, aucune courbe de rotation robuste n'avait pu être obtenue pour notre Galaxie, à la différence de celles des galaxies spirales externes. Cela s'explique par notre position au sein de la Voie lactée, dans un bras spiral, empêchant de distinguer précisément les mouvementsmouvements et la distance des étoiles constituant l'ensemble de son disque.

Moins de matière noire qu’on ne le pensait ?

Dans l'étude publiée le 27 septembre 2023 dans la revue Astronomy & Astrophysics, la courbe de rotation de notre Galaxie se révèle atypique : elle n'est pas plate, à la différence de toutes celles mesurées pour les autres grandes galaxies spirales. Bien au contraire, au-delà du disque externe de la Galaxie, cette courbe se met à décroitre rapidement. En outre, cette décroissance de vitesse suit la prédiction dite « képlérienne » (les satellites en orbiteorbite ont des vitesses qui suivent les lois de l'attraction universelle, dites « lois de Keplerlois de Kepler ». Plus un satellite est éloigné de son corps principal, plus sa vitesse de rotationvitesse de rotation est faible, car son éloignement implique une moindre force d'attraction gravitationnelle. Cette diminution de la vitesse est appelée « Képlérienne », et elle est observée par exemple, pour les planètes de notre Système solaireSystème solaire).

Obtenir pour la Voie lactée une courbe de rotation en décroissance képlérienne nécessite de replacer l'objet dans un contexte cosmologique. En effet, l'une des grandes découvertes de l'astronomie moderne fut d'établir que les mouvements autour des grands disques des galaxies spirales étaient bien plus rapides que ceux attendus par une décroissance képlérienne. Dans les années 1970, les astronomesastronomes Véra Rubin -- à partir d'observations du gazgaz ionisé -- et Albert Bosma -- grâce au gaz neutre -- avaient montré que la vitesse de rotation des galaxies spirales restait constante, bien au-delà de leur disque optiquedisque optique.

La conséquence directe de cette découverte avait été de proposer l'existence d'une matière sombrematière sombre, additionnelle à la matière observable, se distribuant dans un halo entourant les disques des galaxies spirales et constituant la plus grande partie de la masse des galaxies. Sans cette « matière noire », les courbes de rotation devaient suivre une décroissance dite « képlérienne », indiquant l'absence de matière à l'extérieur du disque optique.

Voie lactée : on connaît enfin la masse précise de notre Galaxie

Article de X. Demeersman publié le 12 mars 2019

Quelle est la masse de notre Galaxie ? Est-elle plus massive que la norme pour une galaxie spirale de cette taille ? Des chercheurs apportent enfin une réponse précise. Grâce à GaiaGaia et HubbleHubble.

La galaxie dans laquelle nous vivons a-t-elle une masse dans la moyenne par rapport à ses autres sœurs spirales éparpillées dans l'universunivers ? Est-elle peu ou trop massive relativement à sa taille et sa luminositéluminosité ? Réponse de Laura Watkins, de l'Observatoire européen austral de Garching (Allemagne), et de son équipe, dans l'article à paraître dans The Astrophysical Journal : elle est « dans la moyenne ».

Leur estimation, la plus précise réalisée à ce jour, table sur une masse équivalente à 1.500 milliards de fois celle du Soleil ! C'est quasiment à mi-chemin entre les précédentes évaluations les plus faibles, 500 milliards de masses solaires, et les plus hautes, 3.000 milliards de masses solaires. Certes, la valeur qu'ils ont calculée est très impressionnante pour nous, petits êtres humains qui habitons une minuscule oasis à 26.000 années-lumièresannées-lumières du centre de la Voie lactée, mais c'est encore loin des galaxies les plus massives de l'univers qui, elles, affichent une masse colossale de 30.000 milliards de soleils.

Naturellement, ce chiffre ne signifie pas qu'il y 1.500 milliards d'étoiles comme notre Soleil dans notre Galaxie. D'ailleurs, leur population exacte n'est pas connue mais les astronomes évaluent leur masse totale entre 200 et 400 milliards de fois celle du Soleil. C'est tout ! Les étoiles -- et aussi les nuagesnuages de gaz et de poussière, les trous noirstrous noirs, les petits astresastres en orbite autour d'elles -- ne sont donc qu'une partie de la masse de la galaxie... Et le reste alors ? Tout le reste -- l'écrasante majorité -- est là, parfaitement invisible, insaisissable et pourtant si influent que sans lui, notre galaxie -- et toutes ses consœurs telles que nous les connaissons -- n'existerait pas. Cet inconnu dont la présence est déduite par ses effets gravitationnels sur les objets que l'on voit ou détecte, des plus lumineux aux plus sombres, est la matière noire. Abondante dans l'univers, nul ne sait encore ce que c'est.

Comment mesurer la masse de la Voie lactée ?

Mesurer la masse de notre Galaxie est très important, rappelle Roeland van der Marel, du STScI, et membre de l'équipe : « Nous voulons connaître la masse de la Voie lactée avec plus de précision afin de la replacer dans un contexte cosmologique et la comparer aux simulations de galaxies dans l'univers qui évolue. Ne pas connaître la masse précise de la Voie Lactée pose un problème pour beaucoup de questions cosmologiques ».

Mais, comment y parvenir avec nos modestes moyens humains ? Avec l'acuité de Gaia, qui cartographie la galaxie et mesure les distances de centaines de millions d'étoiles avec une grande précision, d'une part, et d'autre part, avec celle d'Hubble qui permet d'observer des objets lointains dans la banlieue de la Voie lactée. C'est là, tout autour de notre grande cité d'étoiles que circulent les amas globulaires. Les chercheurs en ont choisi une quarantaine sur les plus de 150 connus qui gravitent autour de la Voie lactée. Ils sont comme des repères dans le vaste océan galactique.

Leurs dynamiques ont permis à l'équipe d'inférer la quantité de matière noire répandue dans la galaxie en vertu des scénarios proposés dans les simulations numériquessimulations numériques. Les amas globulairesamas globulaires, qui chacun concentrent des centaines de milliers d'étoiles dans des pelotes de quelques dizaines d'années-lumière de diamètre, sont eux aussi sous le joug de la mystérieuse matière noire. Et plus il y en a, plus la vitesse de déplacement de ces amas est élevée. De par leur distribution autour du disque galactique, les amas globulaires apparaissent comme les meilleurs témoins de l'invisible matière noire. Des témoins qui l'ont trahie. Reste à déduire en détail son empreinte à travers la galaxie.

La masse de la Voie lactée revue à la baisse en 2008

Article de Laurent SaccoLaurent Sacco publié le 19 juin 2008

Mille milliards de masses solaires en moins, c'est ce que vient de perdre le halo de matière noire de la Voie Lactée. Notre galaxie n'a pas vécu un amaigrissement catastrophique mais la série de mesures du Sloan Digital Sky Survey conduit à revoir drastiquement à la baisse les estimations des astronomes. La dynamique des galaxies nainesgalaxies naines voisinant la Voie Lactée devra du coup être revisitée.

En connaissant la vitesse des étoiles tournant autour du centre de leur galaxie, il est possible de remonter à la masse présente. C'est d'ailleurs de cette manière que la présence de la matière noire a été découverte à l’intérieur des galaxies. La masse déduite de ces vitesses, variant du centre à la périphérie, ne coïncide pas avec celle que l'on estime en observant la répartition des étoiles et des nuages de matière observés. Les étoiles tournent trop vite, ce qui ne peut s'expliquer que par une composante de matière massive non lumineuse, bien plus importante que celle de la matière normale et qui semble répartie en une sphère périphérique.

Dans une galaxie comme la Voie Lactée, les étoiles se situent majoritairement dans le disque et le bulbe, le reste se trouvant dans les amas globulaires en orbite ainsi que dans le halo de matière noire. Parmi celles-ci on trouve des étoiles bleues se trouvant actuellement sur la branche horizontale dans le diagramme de Hertzsprung-Russel. Il s'agit d'étoiles de population II dont les réactions thermonucléaires sont alimentées par la combustioncombustion de l'héliumhélium.

Plus de deux mille étoiles étudiées

Grâce au Sloan Digital Sky Survey (SDSS-II), plus de 2.400 étoiles de ce genre ont été cataloguées dans le halo, dans un volumevolume dont le rayon est de 200.000 années-lumière. Rappelons que notre propre Soleil n'est lui qu'à 25.000 années-lumière du centre de la Voie Lactée et donc à mi-chemin de la bordure du disque.

Les vitesses de ces 2.400 soleils bleus ont été mesurées par les membres de la collaboration Segue (Sloan Extension for Galactic Understanding and Exploration), un des trois programmes d'étude du SDSS-II. De tous ces astres, on connaît leur luminosité intrinsèque. Il est donc possible, à partir de leur luminosité apparente, de connaître leurs distances. Vitesses et distances étant connues, on peut alors faire appel au puissant théorème du viriel, qui permet de remonter à la masse totale de la matière noire du halo.

Le large nombre d'étoiles pris en compte a permis d'établir des statistiques plus précises et le résultat a surpris les chercheurs. La masse de la Voie Lactée a été diminuée d'un facteur deux par rapport aux estimations actuelles. Elle ne serait donc plus que de mille milliards de masses solaires ! Les temps sont durs pour notre Galaxie en ce moment, après avoir vu son nombre de bras principaux diminué par deux, c'est maintenant au tour de sa masse de fondre comme neige au soleil.

Outre de donner des informations supplémentaires sur les conditions de formation de notre Galaxie, cette nouvelle mesure relance la question de savoir si certaine petites galaxies naines sont bien en orbite autour de la Voie Lactée.