au sommaire

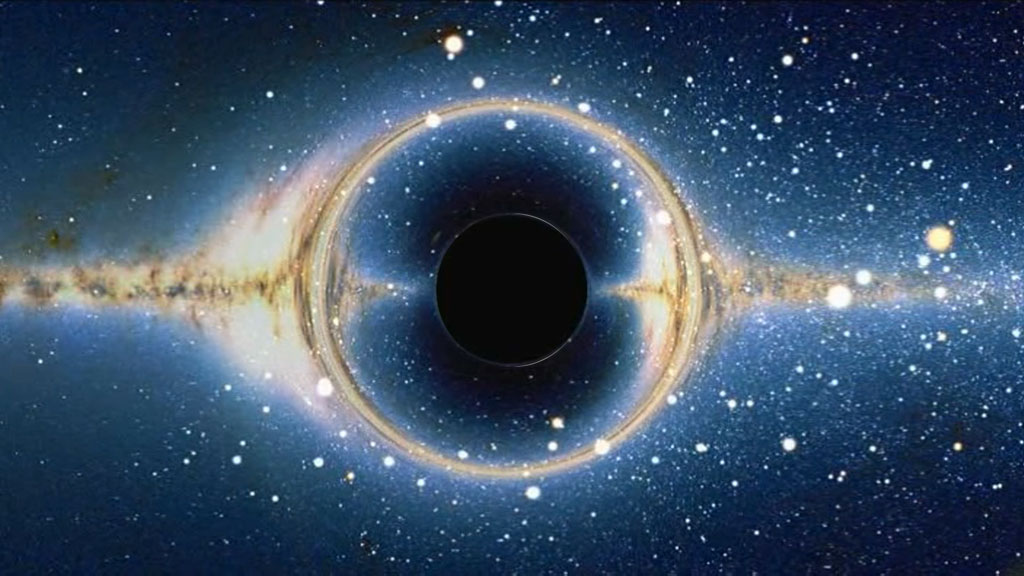

Le terme « trou noir » a été inventé par le physicienphysicien américain John Wheeler, en 1967, pour décrire une concentration de masse-énergie qui s'est effondrée gravitationnellement sous sa propre force d'attraction et qui est devenue si compacte que même les photons ne peuvent se soustraire à cette force gravitationnelleforce gravitationnelle.

Jean-Pierre Luminet, Directeur de recherche au CNRS, et Françoise Combes, Professeur au Collège de France, nous parlent des trous noirs. © Fondation Hugot du Collège de France

Trou noir, horizon des évènements et relativité générale d'Einstein

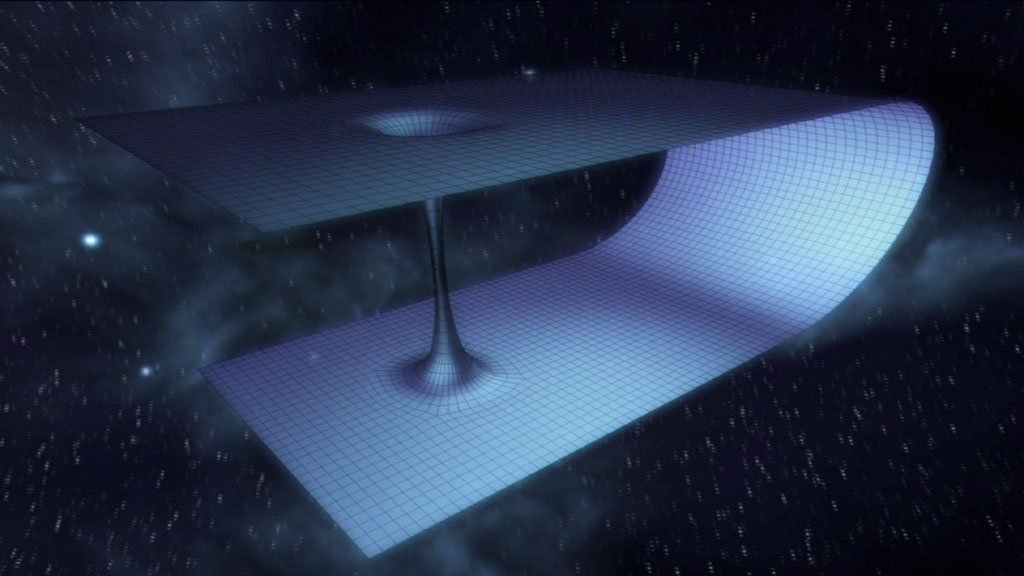

L'idée avait déjà été conçue au XVIIIe siècle par John Michell et Pierre-Simon de LaplacePierre-Simon de Laplace. Mais, pour un physicien et un astrophysicienastrophysicien moderne, un trou noir est, d'abord et avant tout, caractérisé par l'existence d'un horizon des évènements, ce qui, dans ce cas précis, est une surface sphérique délimitant une région de l'espace-temps dont même la lumière ne peut sortir.

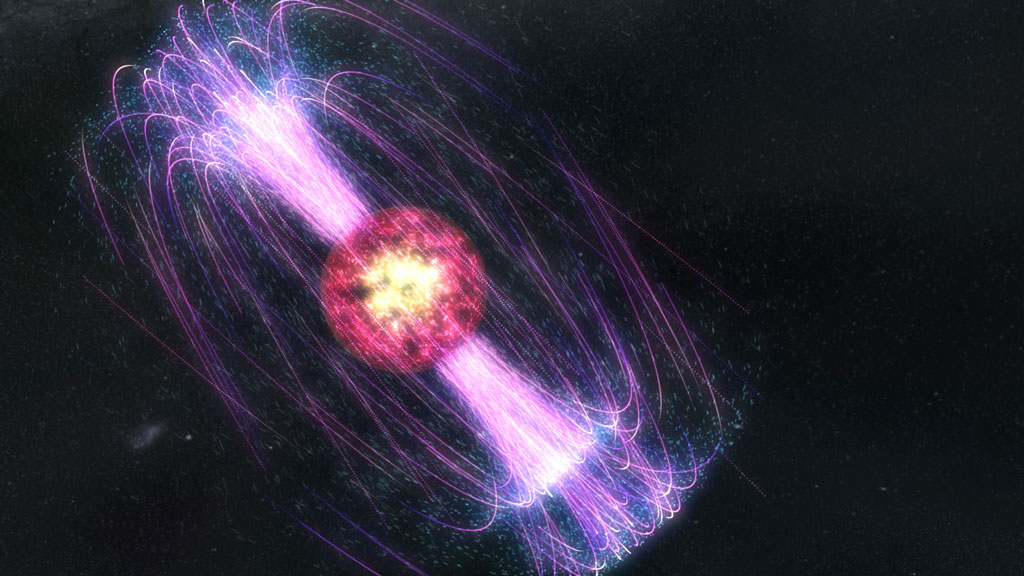

Dans le cadre des équationséquations de la relativité généralerelativité générale, un tel objet est décrit par une unique famille de solutions des équations d'EinsteinEinstein dites de Kerr-Newman et qui correspondent à un trou noir en rotation possédant un moment cinétiquemoment cinétique, une masse et une charge électrique.

Trous noirs de Kerr, de Schwarzschild et de Reissner-Nordström

- quand un trou noir tourne mais est sans charge, on parle de trou noir de Kerrtrou noir de Kerr ;

- quand un trou noir ne tourne pas et est sans charge, on parle de trou noir de Schwarzschild ;

- quand un trou noir ne tourne pas mais a une charge, il est décrit par la solution de Reissner-Nordström.

Bien qu'une singularité de l'espace-temps soit présente dans ces solutions, elle ne caractérise pas un trou noir. Les astrophysiciens ont des raisons de penser qu'un traitement quantique de l'espace-temps et de la matièrematière à l'intérieur d'un trou noir supprime cette singularité qui peut être décrite approximativement comme un point de densité infinie où la courbure de l'espace-temps est également infinie. Un modèle quantique de trou noir conduit au concept d'étoile de Planckétoile de Planck.

Trous noirs stellaires, trous noirs supermassifs et minitrous noirs

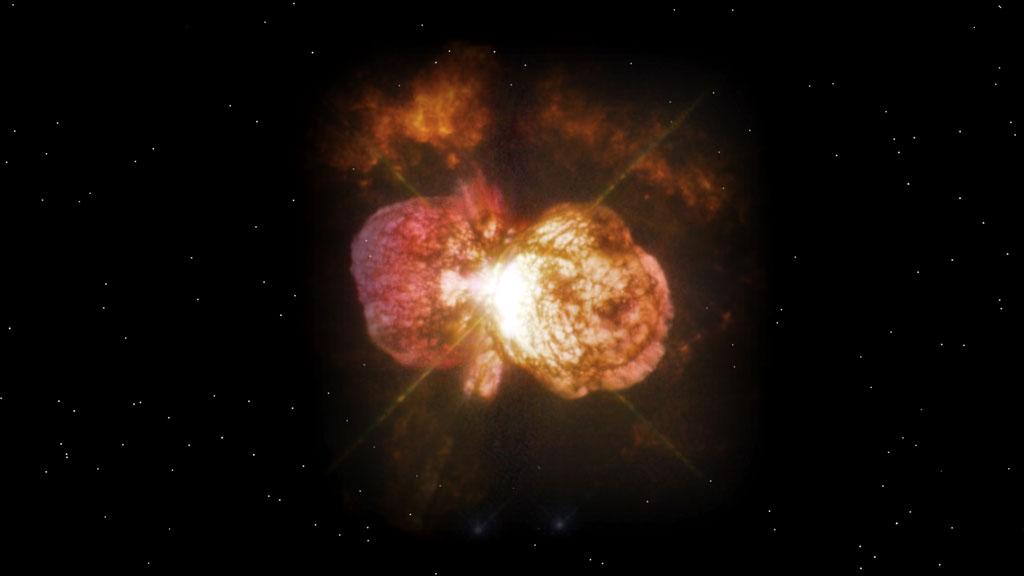

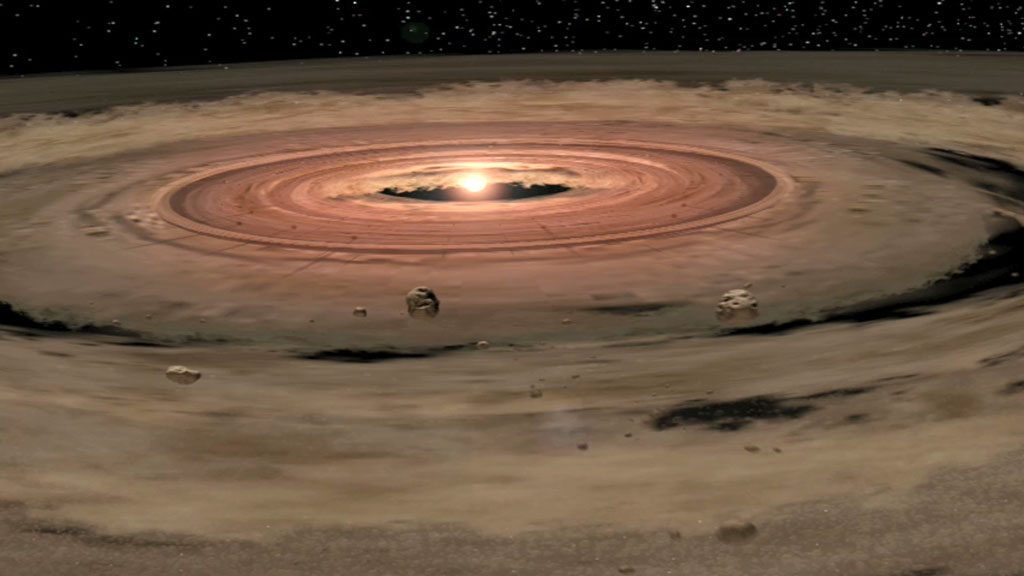

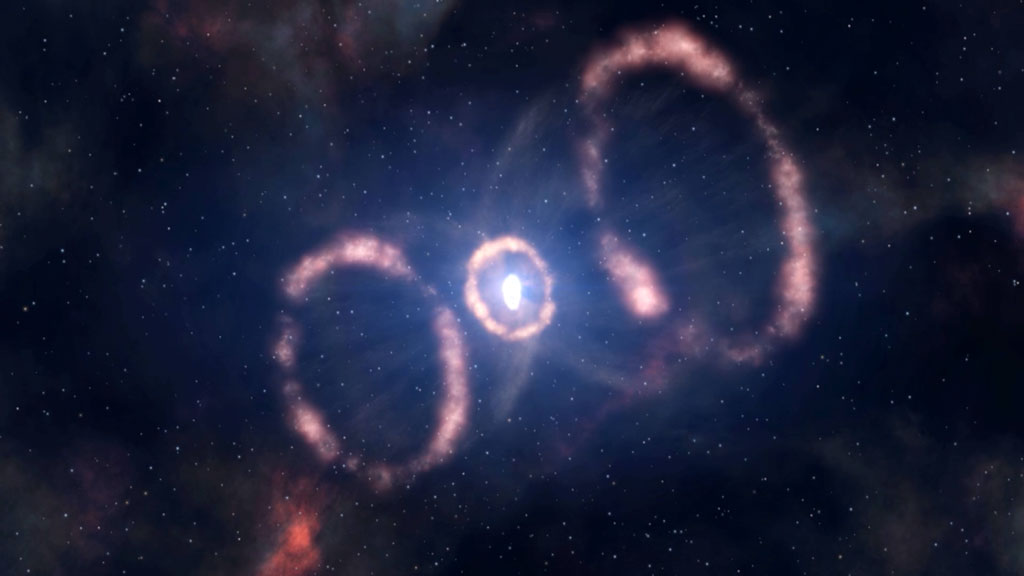

- Les trous noirs stellairestrous noirs stellaires se forment à l'occasion de l'effondrementeffondrement gravitationnel de certaines étoiles massives qui explosent en supernovaesupernovae.

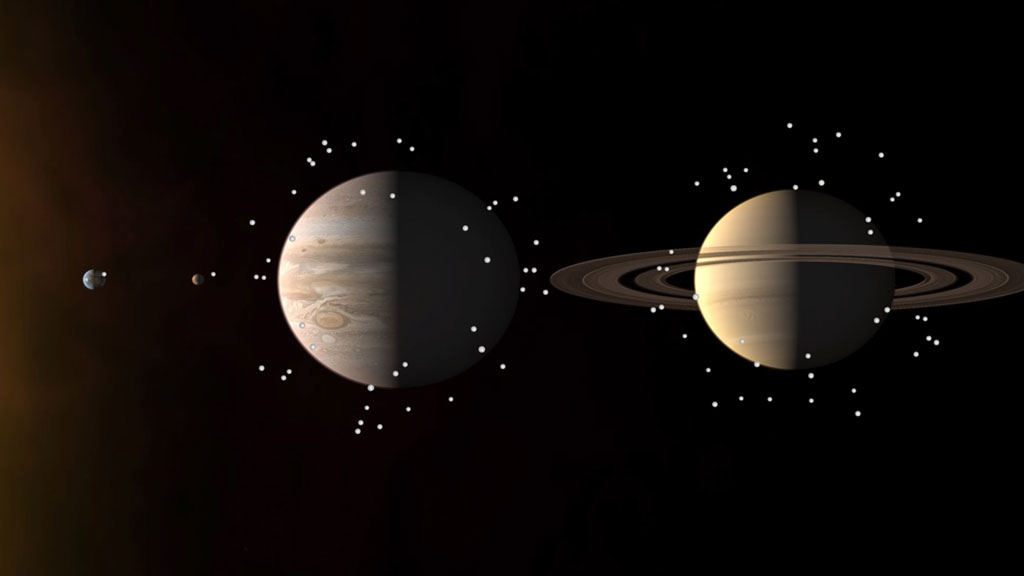

- On sait qu'il existe, au cœur de certaines galaxiesgalaxies, des trous noirs dits supermassifs. Ils contiennent de quelques millions à quelques milliards de masses solaires, mais l'on ne comprend pas bien comment ils se forment.

- Il pourrait également exister des minitrous noirs issus des phases très primitives de l'universunivers. L'Homme pourrait en créer grâce à des collisions de particules dans des accélérateurs.

Les astrophysiciens ont des raisons de penser que les trous noirs chargés se déchargent spontanément et très rapidement. Ainsi, ceux qui existent dans l'univers ne devraient être que des trous noirs de Kerr ou de Schwarzschild.

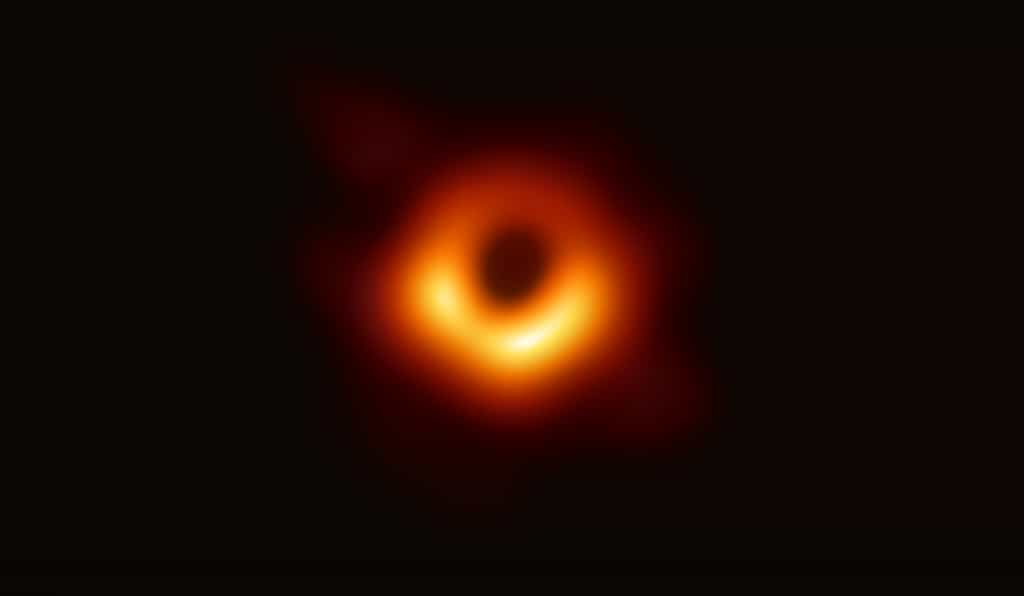

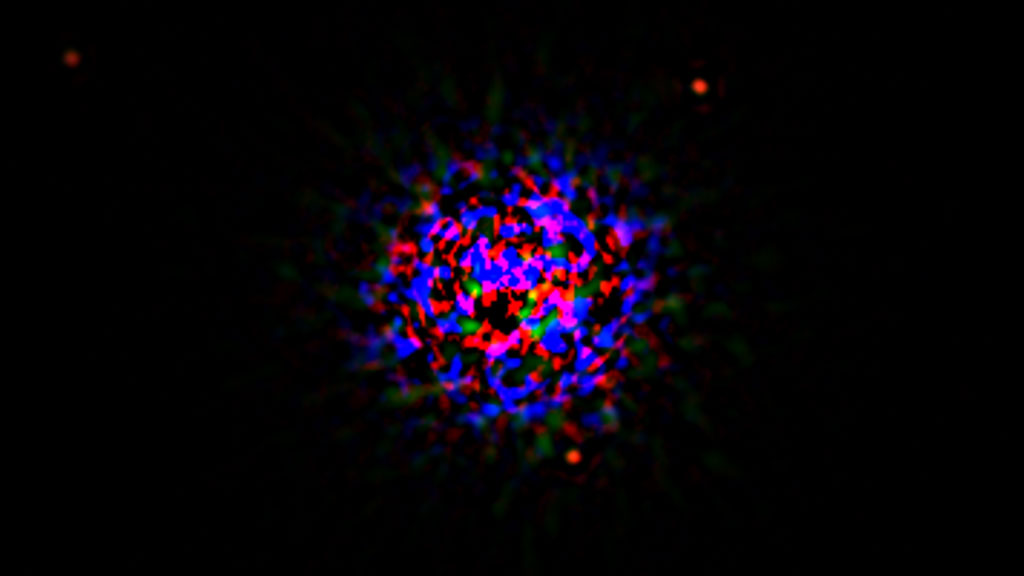

Une présentation du succès de l'Event Horizon Telescope qui vient de livrer la première image d'un trou noir, celle de celui qui est supermassif et qui se trouve au cœur de la galaxie elliptique M87 à environ 53 millions d'années-lumière de la Voie lactée. Pour obtenir une traduction en français assez fidèle, cliquez sur le rectangle blanc en bas à droite. Les sous-titres en anglais devraient alors apparaître. Cliquez ensuite sur l'écrou à droite du rectangle, puis sur « Sous-titres » et enfin sur « Traduire automatiquement ». Choisissez « Français ». © Perimeter Institute for Theoretical Physics

Trous noirs : le prix Nobel de physique pour Chandrasekhar

Subrahmanyan ChandrasekharSubrahmanyan Chandrasekhar avait prévu la formation des trous noirs avant tout le monde au début des années 1930 en découvrant qu'une étoile ayant épuisé son carburant nucléaire et dont la masse dépassait 1,44 masse solaire devait s'effondrer sur elle-même. Bien qu'un tel effondrement gravitationnel puisse parfois simplement conduire à la formation d'une étoile à neutrons, il peut aussi conduire à celle d'un trou noir, comme Robert Oppenheimer et George Volkoff l'ont montré en compagnie d'Hartland Snyder.

La théorie des trous noirs fit l'objet d'impressionnants travaux de la part de Chandrasekhar pendant les années 1970. Avec sa découverte de ce qui s'appelle maintenant « la masse de Chandrasekharmasse de Chandrasekhar », ils furent en partie à l'origine de son prix Nobel de physique, obtenu en 1983. Comme d'habitude pour la remise de ce prix, le lauréat donna une conférence. À la fin de celle-ci, le grand astrophysicien indien fit de fascinantes remarques concernant la théorie mathématique des trous noirs :

« Je ne sais pas si toute la portée de ce que j'ai dit est claire. Laissez-moi vous expliquer. Les trous noirs sont des objets macroscopiques avec des masses variant de quelques masses solaires à des milliards de masses solaires. Lorsqu'ils peuvent être considérés comme stationnaires et isolés, ils sont tous, chacun d'entre eux, décrits exactement par la solution de Kerr. C'est le seul cas connu où nous avons une description exacte d'un objet macroscopique.

Les objets macroscopiques tout autour de nous sont régis par une variété de forces, décrites par diverses approximations de plusieurs théories physiquesphysiques. [...] En revanche, les seuls éléments de constructionconstruction de trous noirs sont nos concepts de base de l'espace et du temps. Ils sont ainsi, presque par définition, les objets macroscopiques les plus parfaits de l'univers. Et, puisque la théorie de la relativité générale nous fournit une famille de solutions dépendant uniquement de deux paramètres pour leur description, ils sont aussi les objets les plus simples de l'univers ».

Trous noirs : le rayonnement de Hawking

Ces considérations posent problème car elles conduisent à penser que toute l'information contenue dans les objets tombant dans un trou noir (à commencer par celle contenue dans une étoile se transformant en trou noir) est définitivement détruite, ou pour le moins inaccessible. Un trou noir devrait donc posséder une entropieentropie et, comme tout objet possédant une entropie, il devrait posséder une température et rayonner. C'est la conclusion à laquelle est arrivé Stephen HawkingStephen Hawking en appliquant la mécanique quantiquemécanique quantique aux trous noirs, ce qui lui a permis de découvrir que ceux-ci devaient émettre du rayonnement à la façon d'un corps noir chauffé.

Les trous noirs devraient donc s'évaporer par rayonnement Hawking. Pourtant, aucune observation ne soutient cette théorie à ce jour, bien qu'elle semble très solidesolide sur les bases de la physique théorique actuelle. Elle conduit cependant à des paradoxes, comme le paradoxe de l'information et le paradoxe du pare-feupare-feu, dont les solutions révolutionneraient la physique.

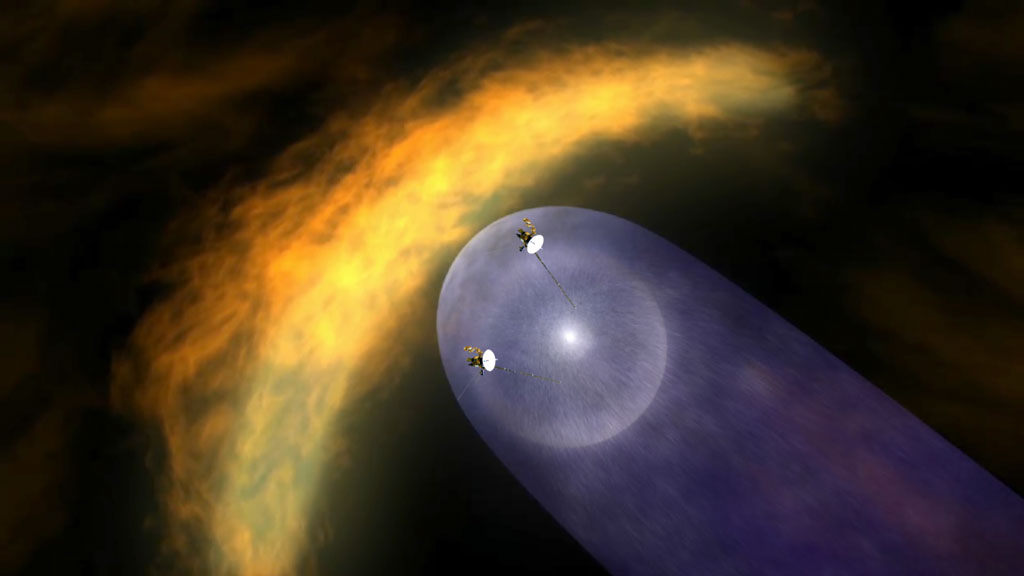

Les astrophysiciens cherchent à démontrer que les objets qui se comportent comme des trous noirs le sont vraiment, c'est-à-dire qu'ils possèdent des horizons des évènements. L'étude des ondes gravitationnellesondes gravitationnelles émises par des fusions de trous noirs, avec LigoLigo mais surtout eLisa, et peut-être aussi le Event Horizon Telescope (EHT), pourrait nous apporter des réponses à ce sujet. Ligo a détecté directement sur Terre pour la première fois les ondes émises par une telle fusionfusion de trous noirs en 2015 et les membres de la la collaboration EHT ont révélé une première image d'un trou noir supermassiftrou noir supermassif avec son horizon des événementshorizon des événements le 10 avril 2019. L'image est celle du trou noir au centre de la galaxie M87 et elle est conforme à celle prédite sur ordinateurordinateur pour la première fois par Jean-Pierre LuminetJean-Pierre Luminet en 1979.