En naissant les étoiles s'entourent temporairement d'un disque protoplanétaire et elles n'allument pas encore leurs réactions thermonucléaires. On parle alors de ces protoétoiles comme d'étoiles T-Tauri. Pour étudier les disques protoplanétaires, Hubble a fait un zoom sur un système triple avec une protoétoile, HP Tau.

au sommaire

Fidèle à son habitude depuis des années, et bien que le télescope spatial James-Webb soit en service depuis 2022 maintenant, la Nasa révèle périodiquement des images prises par le télescope HubbleHubble qu'elle présente essentiellement pour leur beauté esthétique, mais que l'on peut aussi commenter pour l'astrophysique qu'elles illustrent.

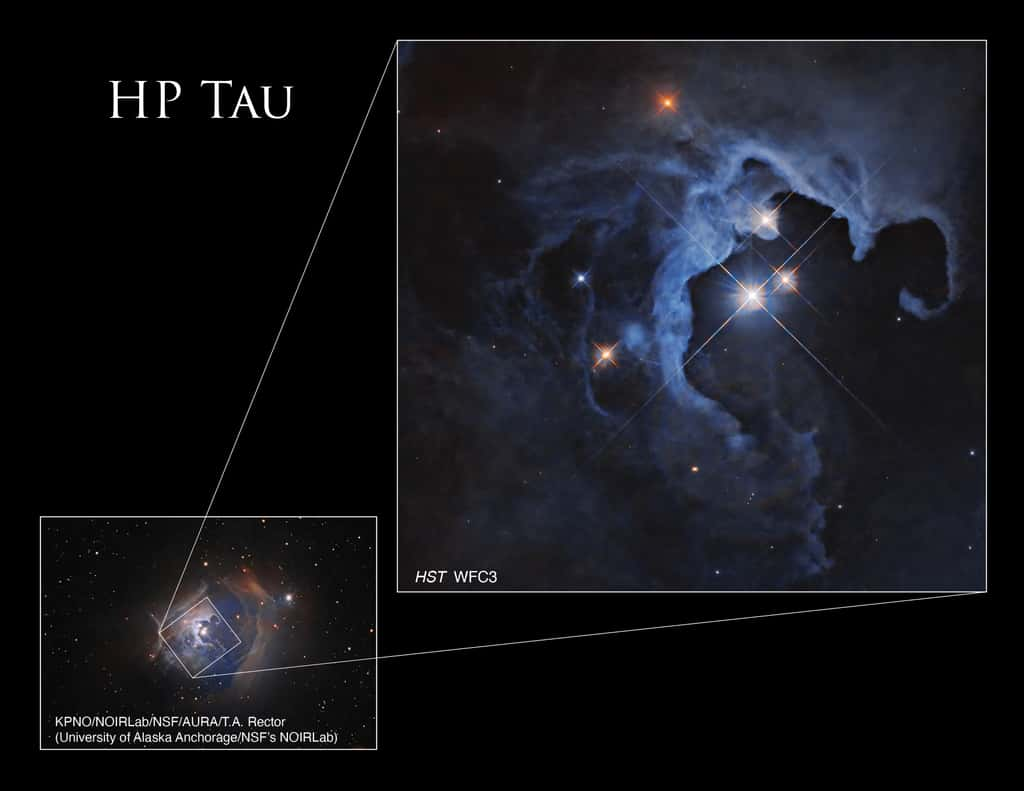

La dernière en date concerne une nébuleuse par réflexion située à environ 550 années-lumière dans la constellation du Taureauconstellation du Taureau. Elle montre clairement un système triple d'étoiles variablesétoiles variables HPHP Tau, HP Tau G2 et HP Tau G3. Ce sont des étoiles de type TT-Tauri que Hubble a permis d'étudier pour se pencher sur leur disque d'accrétiondisque d'accrétion. Mais avant de contempler cette image, on peut saisir l'occasion de parler un peu des étoiles de type T-Tauri.

Tout a commencé à leur sujet par la découverte d'une autre nébuleuse dans la constellation du Taureau par l'astronomeastronome britannique John Russell Hind en 1852. Appelée NGCNGC 1555, elle se trouve à environ 470 années-lumière du SoleilSoleil dans la Voie lactée. Sur des images modernes, on voit clairement qu'il s'agit d'une nébuleuse par réflexion illuminée par une étoile de couleurcouleur orange. Cette étoile de la nébuleuse de Hind se nomme justement T-Tauri et elle sert de référence pour définir ce genre d'étoile. Son étude en infrarougeinfrarouge a révélé qu'elle était en fait un système triple.

Les T-Tauri, des protoétoiles

Nous savons aujourd'hui qu'il s'agit de protoétoilesprotoétoiles, c'est-à-dire qu'elles sont jeunes, quelques millions d'années tout au plus et qu'elles ne sont pas encore sur la séquence principaleséquence principale où se trouvent les étoiles comme le Soleil.

Nous savons aujourd'hui également que les étoiles se forment dans des nuagesnuages moléculaires denses et froids ainsi que turbulents qui sont dans des conditions permettant leur effondrementeffondrement gravitationnel. En se fragmentant le nuage donne des petites nébuleuses en rotation. Au cœur de ces nébuleuses et du fait de la rotation qui s'oppose par la force centrifugeforce centrifuge exercée à la contraction gravitationnelle il se forme un disque d'accrétion où naissent des planètes entourant une protoétoile chauffée par la compression résultant de la contraction, mais dont la température centrale n'est pas encore suffisamment élevée en son centre pour que s'allument les réactions thermonucléaires qui vont en faire une étoile nouvelle sur la séquence principale justement.

HP Tau vue par Hubble

La matièrematière de la nébuleuse en contraction tombe d'abord sur le disque protoplanétaire avant de rejoindre la protoétoile centrale, d'où justement le nom de disque d'accrétion. Pendant cette phase, la protoétoile est instable et possède de vastes taches solairestaches solaires, de sorte que l'astreastre est soumis à des fluctuations de luminositéluminosité à la fois périodiques et aléatoires. Le communiqué de la Nasa précise à ce sujet que ces « variations aléatoires peuvent être dues à la nature chaotique d'une jeune étoile en développement, comme des instabilités dans le disque d'accrétion de poussière et de gazgaz autour de l'étoile, la matière de ce disque tombant sur l'étoile et étant consommée, et des éruptions à la surface de l'étoile. Les changements périodiques peuvent être dus à la rotation de taches solaires géantes qui apparaissent et disparaissent ».

Voici donc, ci-dessus, l'image du système triple d'étoiles T-Tauri observé par Hubble, la protoétoile HP Tau ayant une massemasse comparable à celle du Soleil.