au sommaire

La comète C/2017 S3 Panstarrs pourrait bien devenir une des superstars du ciel de cet été 2018, en plus des 5 planètes visibles à l’œil nu (notamment en juillet, avec Mars très brillante), de l'astéroïde VestaVesta, de l'éclipse de Lune et bien sûr de la pluie d'étoiles filantes des Perséides, de retour chaque année (maximum d'activité dans la nuit du 12 au 13 août).

L'astrophotographe autrichien Michael Jäger, qui ne manque jamais une occasion de traquer les comètes, a vu sa luminositéluminosité bondir, début juillet. L'astre était ainsi passé d'une magnitudemagnitude +12 à +9 (la magnitude limite à l'œilœil nu est +6) en l'espace de quelques heures, avant l'aubeaube, le 2 juillet. Voilà qui augure d'une belle visibilité dans les prochains jours !

Quelque chose a dû mettre la comète en colère -- on relèvera qu'elle est verte comme l'incroyable Hulk -- ; c'est un sursautsursaut d'activité dû probablement au réchauffement puisqu'en effet, l'astre glacé fonce actuellement en direction du SoleilSoleil, une zone périlleuse pour la comète.

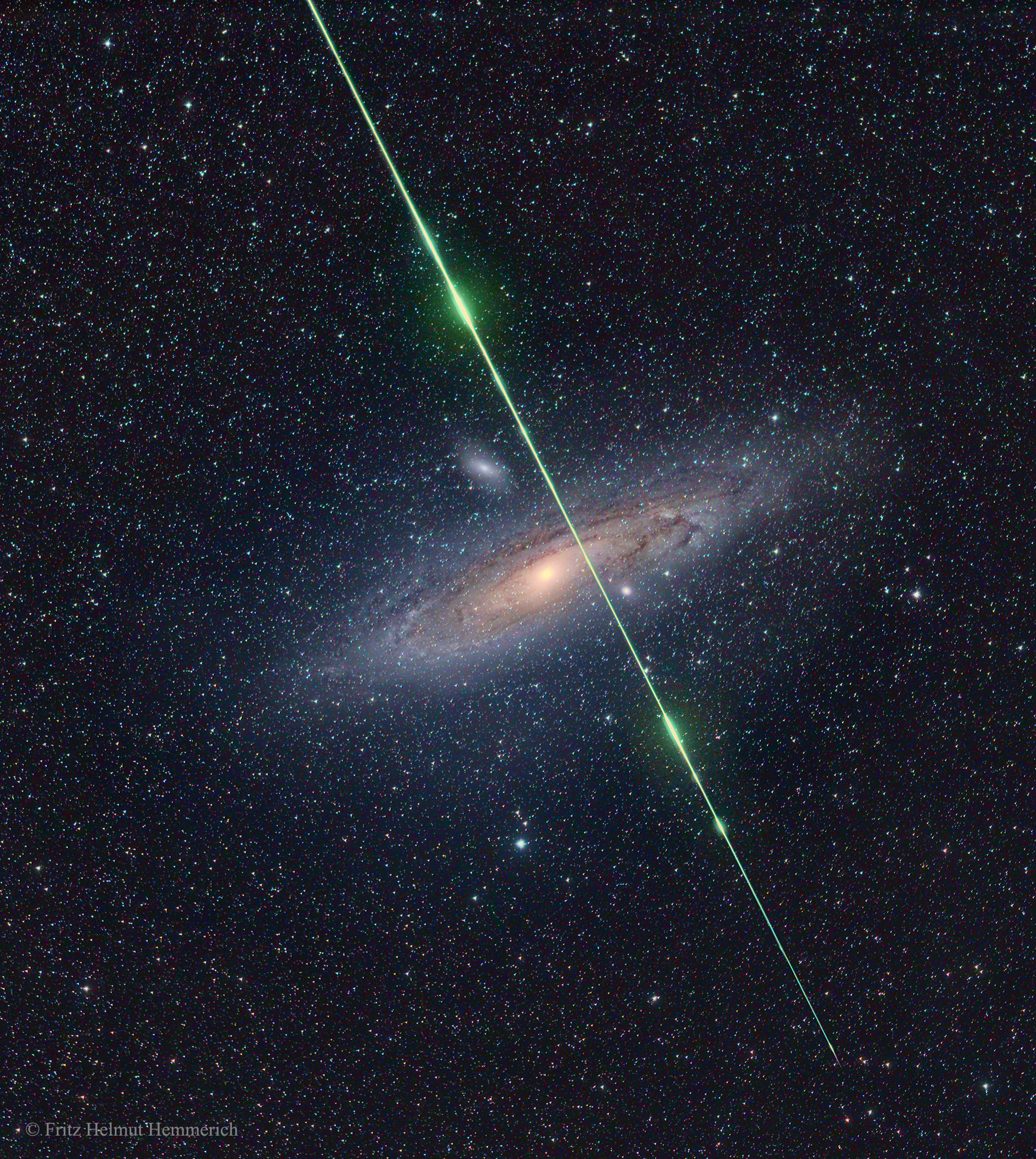

C/2017 S3 Panstarrs photographiée par Michael Jäger le 2 juillet. © Michael Jäger, Spaceweather

Où, quand et comment observer la comète C/2017 S3 Panstarrs ?

C'est sans doute la première fois qu'elle nous fait l'honneur d'une visite, ici à l'intérieur du cercle rapproché des planètes rocheusesplanètes rocheuses autour de notre étoile. Survivra-t-elle à ce premier voyage dans le Système solaireSystème solaire interne ? Ou bien va-t-elle se brûler les ailes et se briser en morceaux, comme tant d'autres avant elle ? Réponse dans les semaines à venir, autour du moment où elle atteindra sa plus petite distance avec le Soleil (périhéliepérihélie), le 15 août prochain. C/2017 S3 sera alors à l'intérieur de l'orbiteorbite de MercureMercure, à 31 millions de kilomètres de l'astre solaire.

Découverte il y a près d'un an, le 23 septembre 2017, avec le télescopetélescope Panstarrs -- chasseur d'astéroïdes qui scrute les nuits noires d'Hawaï (il est installé sur le volcanvolcan Haleakalā) --, C/2017 S3 Panstarrs a une orbite hyperbolique dont le plan est presque perpendiculaire à celui des planètes (écliptiqueécliptique). Sa période orbitalepériode orbitale n'est pas encore connue mais comme elle s'est échappéeéchappée du nuage de Oortnuage de Oort, aux confins du Système solaire, où elle y dormait depuis sa formation il y a des milliards d'années, elle doit se chiffrer en milliers d'années.

Si vous possédez un instrument d'observation, C/2017 S3 Panstarrs est déjà bien visible. Le 2 juillet, Michael Jäger déclarait au site Spaceweather qui publie régulièrement ses images : « le nuage de gazgaz autour du noyau de la comète est d'environ 4 minutes d'arcminutes d'arc ». Autrement dit, l'astre et sa lumineuse chevelure verte mesurait à ce moment-là plus de deux fois la taille apparente de la géante JupiterJupiter !

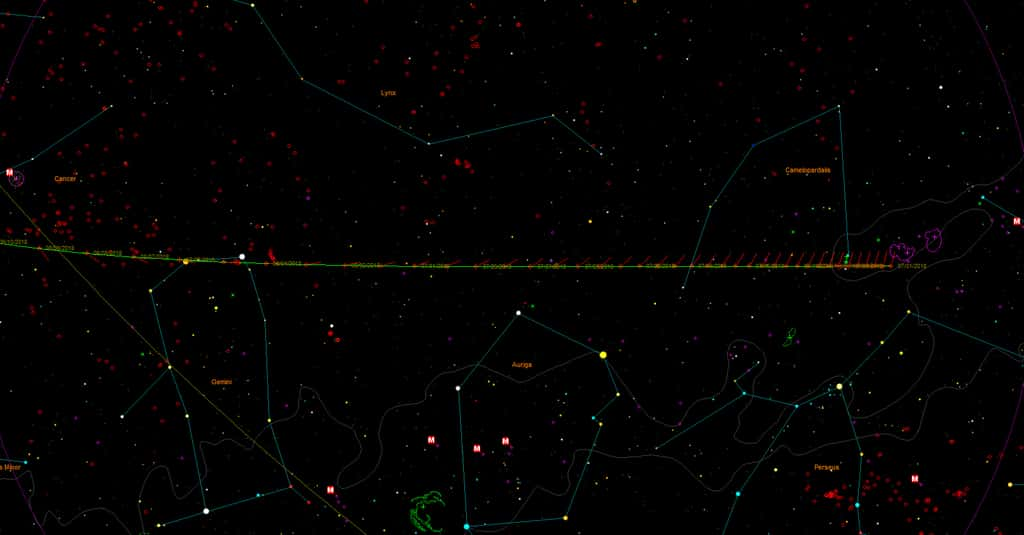

Trajectoire de la comète C/2017 S3 Panstarrs durant juillet. © Star-Gazing

Courant juillet, la comète se promène notamment du côté de la GirafeGirafe, une constellationconstellation circumpolairecircumpolaire -- sous les latitudeslatitudes de la France métropolitaine (c'est-à-dire qui ne se couche jamais). Comme elle ne se compose pas d'étoiles très brillantes, il faut pour la trouver s'aider des étoiles voisines de Persée et surtout de Capella, la plus brillante du Cocher (voir la carte ci-dessus). Le 7 août, une semaine avant son périhélie, la comète atteindra sa plus petite distance avec la Terre : 113,4 millions de kilomètres. Elle sera alors visible entre le CancerCancer et les Gémeaux, donc pas très loin du Soleil. Pour la voir, il faudra se lever aux aurores et se rendre sur un site où l'horizon est à nord-est est bien dégagé.

On risque d'avoir de belles surprises mais, comme de coutume, les comètes sont imprévisibles. Il est donc encore impossible de dire si ce corps glacé résistera à la brûlure du Soleil et au fouet du vent solairevent solaire, ni si on pourra bien l'observer à l'œil nu. Pour l'instant, des estimations optimistes tablent sur une magnitude +4. Qui sait ? Ce sera peut-être plus.

La comète 17P/Holmes est devenue visible à l’œil nu !

Article de Jean-Luc GoudetJean-Luc Goudet publié le 27 octobre 2007

De façon complètement inattendue, la comète 17P/Holmes est brusquement devenue très lumineuse et bien visible, même sans instrument.

La comète 17P/Holmes devait rester discrète, avec sa magnitude supérieure à 16, soit une luminosité qui la réservait à des instruments puissants. Mais le 24 octobre, les astronomesastronomes japonais ont donné l'alerte : la magnitude venait d'atteindre 3, voire 2, c'est-à-dire une luminosité équivalente à celle d'une belle étoile.

Explication de cette brusque débauche de lumièrelumière ? Probablement l’explosion du noyau, ce qui laisse penser que cette augmentation d'éclat n'est que provisoire. Cette comète est visible dans la constellation de Persée, à proximité de l'étoile Mirfak, actuellement au zénithzénith en milieu de nuit.

Ce samedi 27 octobre, la météométéo est clémente sur le sud de la France. Pourquoi ne pas en profiter pour mettre le neznez à la fenêtrefenêtre... Rappelons qu'à l'occasion du passage à l'horaire d'hiverhiver, cette nuit de samedi à dimanche sera allongée d'une heure...

Ne jamais désespérer

Dans les semaines qui viennent, la comète - actuellement à plus de 200 millions de kilomètres de la Terre - restera assez haute dans le ciel.

Ce spectacle surprise est le deuxième en deux semaines puisque la comète Loneos nous a gratifiés d'un joli passage il y a seulement quelques jours. Basse sur l'horizon, elle n'a jamais été spectaculaire mais elle s'est tout de même offerte aux amateurs. Celles et ceux qui ont persévéré pour l'observer ont été récompensés....

Code Promo Cdiscount

16 photos exceptionnelles d'étoiles filantes

Image composite réunissant deux heures d'exposition de la pluie annuelleannuelle d'étoiles filantesétoiles filantes, les PerséidesPerséides, le 12 août 2016 (nuit du maximum d'activité), au-dessus du lac Svityaz, en Ukraine.

© Ihor Khomych, via Spaceweather