au sommaire

Il y a deux aspects au chapitre de la chasse à la baleine : l'histoire et l'actualité. La chasse à la baleine a longtemps été pratiquée avant d'être réglementée. Mais même après ces réglementations, des pays ont essayé de les contourner, avec comme argument la subsistance et les campagnes scientifiques.

Chasse à la baleine : où en est-on aujourd'hui ? © DR

Histoire de la chasse à la baleine

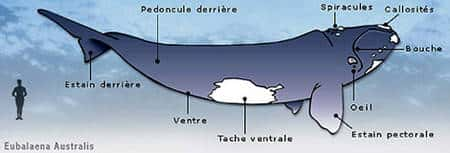

Les premières traces historiques admises sont des documents qui attestent la chasse des Basques au XIe siècle et un poème japonais du Xe siècle qui évoque la capture de cétacés. Dans les deux cas il s'agit d'une industrie s'appuyant sur la capture d'animaux dans une zone de reproduction ou en cours de migration. Les baleines étaient : Eubalaena glacialisEubalaena glacialis, ou baleine des Basques ou baleine franche de Biscaye ; Eubalaena japonica, ou baleine du Pacifique Nord. Ces animaux nagent lentement et leurs carcasses flottent en surface.

La pêchepêche à la baleine permettait aux Européens d'obtenir des produits pour leurs industries. Les Européens consommaient des millions de gallons d'huile de baleine (lampes, lubrifiant) mais aussi pour la peinture, les vernisvernis et le savon. Pour approvisionner ces marchés les Basques ont tué des milliers de baleines. Le baleinier moyen pouvait transporter 1.250 tonneaux d'huile extraite du lard de 25 baleines. Ces « barricas » étaient entreposées dans la cale. Artisans privilégiés, les tonneliers assemblaient les tonneaux, fabriquaient et réparaient les autres contenants. Les baleiniers transportaient des douves et des fonds de tonneaux ainsi que des branches de saule ou d'aulne destinées aux cerceaux.

La pratique de la chasse à la baleine a connu un très grand essor avec des moyens industriels considérables au XIXe siècle. La guerre russo-japonaise, XIXe et XXe siècle, avait pour enjeu l'accès aux ressources baleinières de la mer du Japon et du Pacifique Nord Ouest.

Dans cette période, on a :

- des navires susceptibles de s'attaquer à des baleines de haute mer ;

- la constitution de flottes pour optimiser l'exploitation de zones riches ou de migration ;

- l'utilisation du harpon propulsé puis l'utilisation du harpon à tête explosive. Et comme les canons ont des lunettes de visée, l'animal n'a aucune chance !

Harpon à baleine. © Stahlkocher Licence de documentation libre GNU, version 1.2

La chasse à la baleine a plusieurs raisons économiques :

- la nourriture ;

- l'huile (chauffage, éclairage, cuisine). L'huile de cachalotcachalot sert à lubrifier les machines travaillant à grande vitesse et demandant des mécanismes de haute précision. L'huile de rorqual était utilisée pour éclairer les villes. Un rorqual bleu de 26 mètres produit 27 tonnes d'huile ;

- les os sont utilisés comme matériau ;

- les fanonsfanons sont utilisés pour les baleines de parapluie et les corsets ;

- le cuir est utilisé pour fabriquer des ceintures ;

- les intestins séchés utilisés pour réaliser des cordages ;

- les produits cosmétiques dérivés ;

- les produits pharmaceutiques dérivés ;

- l'ambre gris du cachalot sert à fixer les parfums ;

- la spermacetispermaceti servait à fabriquer des bougies.

L'augmentation des prises a conduit à une raréfaction de la ressource. La moyenne annuelleannuelle d'animaux capturés s'élève à 1.500 dès 1890 et jusqu'à 50.000 dans les années 1930. Dans ces années-là on chassait aussi le dauphin, même en France : eh oui le malheureux, il mangeait les sardines !

La Commission baleinière internationale (CBI)

Elle a été créée par la Convention de Washington (1946) dans un contexte de surexploitation des grands cétacés. À l'origine destinée à assurer « la conservation judicieuse de l'espèceespèce baleinière et, partant, de rendre possible le développement ordonné de l'industrie baleinière », la CBI s'est progressivement donné pour mission la conservation des baleines.

Toutefois, la CBI connaît depuis quelques années une crise dans sa mission de conservation due notamment à un texte fondateur souple permettant à ses membres de contourner ses décisions, y compris les plus importantes telles que le moratoiremoratoire sur la chasse commerciale de 1986 ; mais aussi à une diplomatie active du Japon visant à élargir le camp des chasseurs et à obtenir la majorité simple, actuellement détenue par le camp des protecteurs...

La CBI a pour rôle de :

- permettre la protection totale de certaines espèces (baleine bleuebaleine bleue, baleine à bossebaleine à bosse) ;

- désigner des vastes zones protégées ou sanctuaires pour les baleines ;

- limiter le nombre et la taille des baleines chassées (hors moratoire) ;

- fixer les saisonssaisons d'ouverture et de fermeture des campagnes de chasse et délimiter les territoires de chasse ;

- interdire la capture de baleineaux et de femelles accompagnées de baleineaux.

Par ailleurs, la Commission stimule, coordonne et subventionne la recherche sur les baleines, publie des données et des études scientifiques, et encourage la recherche dans des domaines voisins tels que les méthodes de capture non cruelles. De même, le Comité scientifique de la CBI élabore un état des lieux général des populations de baleines et entreprend une enquête sur les répercussions du réchauffement climatiqueréchauffement climatique et de la pollution sur les cétacés.

Pour de plus amples informations sur la CBI, consultez site du ministère des Affaires étrangères et européennes.

La chasse à la baleine aujourd'hui

Prenons quelques dates et quelques articles, car il y a une foule d'informations à ce sujet, et le chapitre n'est pas clos.

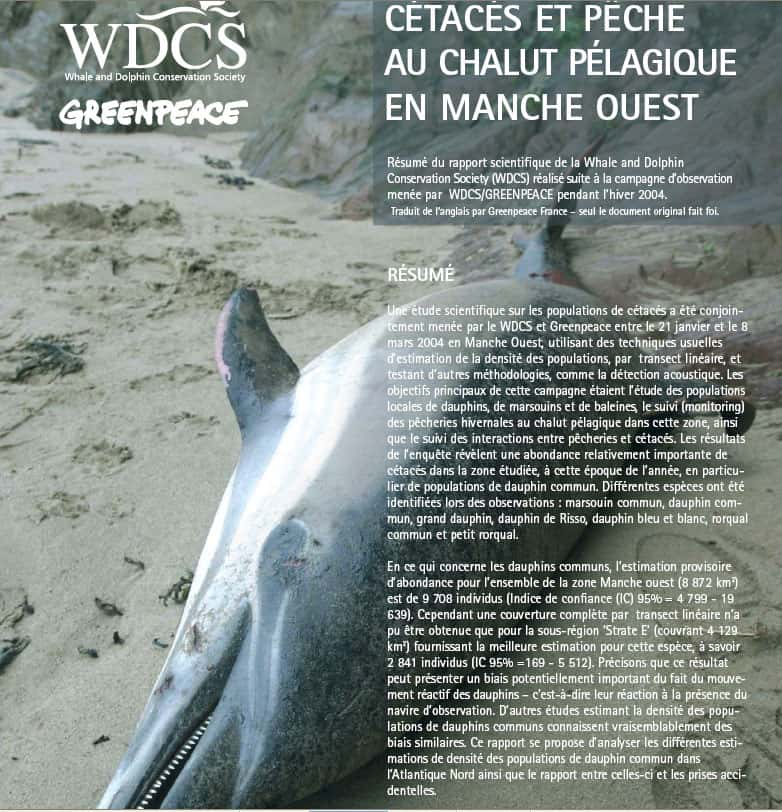

Surexploitation, tricherie, épuisement. La cupidité de l'industrie mondiale de la chasse baleinière fait sombrer les diverses populations de baleines les unes après les autres, même après quarante ans de protection.

Les baleines bleues d'AntarctiqueAntarctique sont à moins de 1 % de leur effectif d'origine. Une seule espèce, la baleine grisebaleine grise du Pacifique, est revenue à sa population d'origine mais la baleine grise du Pacifique Ouest est au bord de l'extinction avec 100 animaux vivants...

- 1993 : la Norvège reprend la chasse à la baleine à but commercial et viole ainsi le moratoire.

- 2003 : l'Islande reprend la chasse à but scientifique. Les pêcheurs du pays tuent depuis en moyenne 200 baleines par an.

- Juin 2006 : une résolutionrésolution de la Commission baleinière provoque un tollé : votée à une voix près, elle considère que le moratoire n'est plus nécessaire. Ce moratoire reste valide, puisqu'il faut 75 % de voix contre pour qu'il soit abrogé.

- Octobre 2006 : l'Islande est le deuxième pays à reprendre la chasse à la baleine à but commercial. Cette fois, l'Islande s'inscrit dans l'illégalité. Le pays passe outre un moratoire mondial qui interdit cette pratique depuis vingt ans (1986). Le commerce est la justification du ministre des Pêches : l'Islande souhaite relancer les ventes de viande de baleine.

- La Nouvelle-Zélande, la Grande-Bretagne, et la France, jugent la décision de Reykjavik contraire aux principes de la Commission baleinière. La Norvège et le Japon se félicitent de la position de l'Islande. « Cette décision contribue à normaliser la chasse à la baleine », a commenté Oslo. Du côté des écologistes, Greenpeace se montre le plus virulent, mais tous sont du même avis : c'est un scandale !

La chasse de subsistance

(résumé d'un article de 7 sur 7))

Le Groenland (Danemark) a obtenu, à une courte majorité, le droit pour ses populations autochtones de poursuivre la chasse à la baleine dans le cadre de la chasse dite « de subsistance ».

La CBI avait déjà accepté, à l'unanimité cette fois, de renouveler le quota de 5 ans permettant aux populations autochtones de l'Alaska (Inuits), de Sibérie orientale (Chukotka) et des îles Saint-Vincent et Grenadines de continuer à chasser la baleine dans le cadre de la chasse de subsistance.

Le droit de chasse de subsistance est accordé malgré un moratoire sur la chasse à la baleine imposé en 1986. Selon Copenhague, les populations autochtones du Groenland ont besoin de 730 tonnes de viande de baleine par an pour se nourrir. Les populations autochtones du Groenland vont être autorisées à chasser chaque année deux baleines boréales, 200 baleines de Minke (contre 175 auparavant) et 19 rorquals communsrorquals communs (contre 10 auparavant).

(résumé d'un article de 7 sur 7)

Le Japon, chef de file des pays favorables à la reprise de la chasse à la baleine, a renoncé à obtenir une dérogation au moratoire. Le Japon, qui pratique déjà la chasse dite « scientifique » à la baleine, souhaitait obtenir le droit pour certaines de ses communautés côtières à la chasse de subsistance. Devant les réticences d'une majorité des 75 pays membres de la CBI, il a finalement renoncé à mettre aux voix sa proposition.

Le Japon pourrait entraîner dans son sillage le départ d'une trentaine de pays membres. Le pays est, avec les États-Unis, le principal contributeur de la CBI. L'archipelarchipel est à la tête des pays qui font campagne pour une remise en cause du moratoire sur la chasse commerciale à la baleine. Le Japon a entrepris la chasse "scientifique" dès l'entrée en vigueur du moratoire en 1986 et tue environ un millier de baleines par an.

suite du précédent ... (résumé d'un article de 7sur7 du 19 août 2007)

La saison 2006, les Japonais avaient capturé 853 baleines de Minke de l'Antarctique et dix rorquals communs au cours d'une campagne qui avait viré à la bataille navale avec Greenpeace.

En 2007, Greeenpeace a exhorté, la flotte nippone, retournée à la chasse à la baleine, à rentrer au port, et a dénoncé une nouvelle fois la pêche à la baleine que le Japon assure pratiquer dans le cadre d'un programme scientifique. « Ce programme n'est qu'une excuse fallacieuse pour pousser à la reprise de la chasse commerciale à la baleine, même si aucune demande de la part du marché ne le justifie au Japon », a déploré Greenpeace.

Arguant que le nombre de cétacés augmente, le Japon a décidé de doubler ses prises de petits rorquals de 440 à 850 par an. Tokyo argue aussi que la chasse et la viande de baleine font partie de ses traditions culturelles et culinaires.

Lors de la conférence de la CBI de juin 2005, le gouvernement japonais a annoncé son intention d'ajouter les rorquals communs et les baleines à bosse de l'Antarctique en voie d'extinction à leur liste grandissante d'espèces de baleines chassées chaque année, ainsi que de doubler ses prises de baleines minke...

NarvalNarval : la fin dun mythe ? Eureka n° 61 - 2000 extraits - Tina Engeln - Pascal Kobeh - Marie Roué

En 1984, un recensement aérien effectué dans la baie de Buffin donnait le chiffre de 18.000 narvals à la surface pour une population évaluée à 36.000 individus avec un taux de croissance de la population de 3 à 4 % par an. Selon les années, entre 250 et 350 individus sont capturés dans l'ArctiqueArctique Canadien, et 500 à 1.000 au Groënland.