au sommaire

Les récifs artificiels proposent donc des sites privilégiés pour développer la biodiversitébiodiversité marine. Mais y en a-t-il assez ? Sont-ils présents dans tous les océans et mers ? Quelle est la situation en France et dans le monde ?

Les récifs artificiels dans le monde

Actuellement, les aménagements côtiers en récifs artificiels concernent plus de 35 pays, dont les principaux sont le Japon (les récifs étant à la fois une tradition séculaire et une véritable industrie, avec près de 20 millions de m3 immergés, au rythme actuel de 2 millions de m3 par an et un budget de 160 milliards de yens pour le programme 2000-2006) et les États-Unis (récifs essentiellement à vocation récréative pour la pêchepêche de loisir et la plongée)).

En Europe, si la France a été à l'initiative des immersions à grande échelle dans les années 1985, les récifs les plus importants ont été immergés en Italie, en Espagne et au Portugal (plus de 100.000 m3 chacun), grâce au soutien financier de l'Union européenne (jusqu'à 50 % des investissements).

Implantation des récifs artificiels en France

En France, les premières immersions ont commencé dès 1968, mais ne furent que des tentatives organisées à l'échelon local, sans concertation préalable et réalisées avec des matériaux de rebuts, souvent mal adaptés (comme des épaves de voituresvoitures, des pneus).

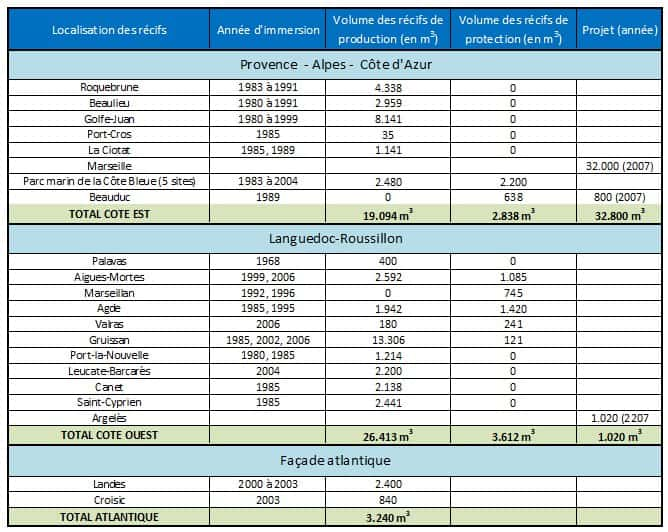

Ce n'est qu'à partir de 1985 que les pouvoirs publics français ont décidé d'organiser une véritable action nationale concertée, s'intégrant dans un programme de gestion de l'espace littoral et dans une stratégie de développement de la bande côtière, et incluant un suivi scientifique de l'Ifremer en Languedoc. Ce programme, ne concernant que la façade méditerranéenne (21 sites), a consisté en l'immersion de 51.957 m3 de récifs (voir le tableau), répartis entre la région Languedoc-Roussillon (30.025 m3) et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (21.932 m3). Il existe également quelques récifs sur la façade atlantique, notamment sur la côte landaise et au Croisic.

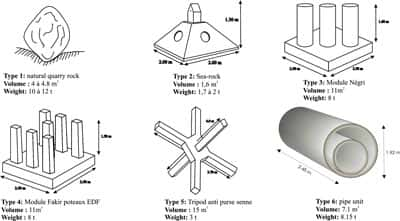

La plupart des récifs utilisés sont réalisés en béton armébéton armé, matériau stable, durable, facile à fabriquer avec des formes très variables et qui offre un très bon potentiel de colonisation, du fait de sa rugosité.

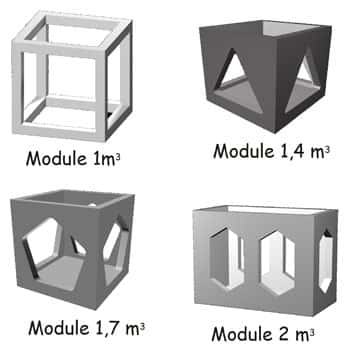

De nombreux types de modules (l'unité de base du récif) ont été utilisés en Méditerranée, aussi bien comme récifs de protection (fig. 1) que de production (fig. 2, 3).

Tableau des récifs artificiels en France

Exemples de récifs artificiels

Ci-dessous, des récifs artificiels, réalisés avec des cubes en béton.