Quand on parle de récif, nous avons tous en tête l'image de la Grande Barrière de corail, au large des côtes australiennes, ou de certains atolls. Dans ces zones, la présence de récifs joue un rôle important dans la biodiversité des écosystèmes marins côtiers. En agissant comme une barrière qui absorbe l’énergie des vagues en provenance du large, ils permettent le développement de milieux protégés avec une forte diversité. Mais comment se forment les récifs ? Pourquoi n’en trouve-t-on pas partout ?

au sommaire

Un récif est une bioconstruction carbonatée, c'est-à-dire qu'il s'agit de structures calcaires entièrement construites par des organismes vivants. Les organismes constructeurs de récifs sont actuellement des coraux hexacoralliaires (principalement des Sclératiniés), mais les récifs fossiles nous montrent que ces organismes ont variés au cours du temps. En plus des récifs coraliens, d'autres bioconstructions carbonatées existent encore actuellement : les édifices coquilliers et les édifices microbiens qui sont constitués de stromatholites et de thrombolites.

Des conditions de développement très restreintes

Pour se développer, les organismes constructeurs des récifs coralliens requièrent des conditions environnementales très restreintes, ce qui explique que l'on ne les trouve pas dans tous les endroits du monde. La température de l'eau doit être toujours supérieure à 18 °C, la température optimale étant de 25 à 30 °C. La symbiose entre les organismes coralliens et des algues vertes unicellulaires (Zooxanthelles) nécessite de la lumièrelumière, ce qui limite la profondeur de développement des récifs coralliens à une profondeur de 30 à 40 mètres. Les eaux doivent être agitées et limpides, voilà qui explique que les récifs de coraux sont absents au niveau des estuaires qui déversent une grande quantité de sédimentssédiments dans l'océan, rendant l'eau turbide dans ces zones. De plus, ils ne sont pas adaptés à la présence d'eau douceeau douce et demandent une salinitésalinité assez élevée, supérieure à 27 ‰. Les coraux préfèrent également se développer sur un support solidesolide. En conditions particulièrement calmes, ils peuvent néanmoins grandir sur des fonds sableux.

Forte sensibilité aux variations environnementales

Du fait de ces exigences environnementales, les récifs présentent une zonation assez précise. Leur profondeur de développement est liée à la diminution de l'énergieénergie des vaguesvagues, de la lumière et de la température. Sur la façade du récif, on observe ainsi un étagement dans la morphologiemorphologie des constructeurs en fonction de la profondeur : formes plates et branches dans les niveaux les plus profonds, sous la limite d'action des vagues, ensuite plus haut les formes massives en dômes, puis les formes encroûtantes au plus près de la surface. Cette zonation est très sensible aux variations environnementales et aux perturbations écologiques. Par exemple, une diminution de l'intensité lumineuse associée à une augmentation de la turbiditéturbidité des eaux induit une diminution de la profondeur de chaque étage. Les coraux s'adaptent donc constamment aux variations de leur environnement.

Cette forte sensibilité fait que les coraux peuvent être utilisés comme des marqueurs des variations du niveau marin : l'observation des successions des formes coralliennes et leur datation permet d'avoir des informations sur les variations eustatiques au cours du temps.

Construction des récifs coralliens

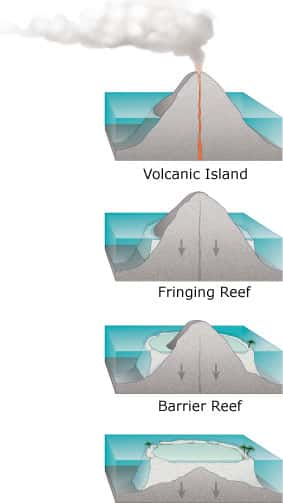

Les récifs coralliens sont le résultat d'interactions complexes entre les polypes de l'organisme corallien qui secrète le squelette minéralminéral (le corailcorail), des alguesalgues unicellulaires et de nombreux micro-organismesmicro-organismes (bactériesbactéries, champignonschampignons...)). Les récifs de coraux peuvent se trouver au niveau des littoraux continentaux tropicaux, comme en Australie, ou autour d'îles volcaniques tropicales. Il existe plusieurs formes de récifs coralliens qui représentent, en fait, trois stades d'évolution résultant des variations relatives du niveau marin :

- les récifs frangeants qui bordent de très près la côte ;

- les récifs barrières, situés de quelques centaines de mètres à quelques kilomètres de la côte, discontinus et entrecoupés de passes. C'est le cas de la Grande Barrière de corailGrande Barrière de corail en Australie et de la ceinture de la Nouvelle-Calédonie ;

- les atollsatolls, qui sont des îles en forme d'anneau, de nature entièrement coralliennes, enserrant un lagon peu profond.

Les récifs frangeants représentent le premier type de récif à se développer. Ce type de récif peut évoluer en récif barrière dans deux cas. Le premier lorsqu'il y a une remontée du niveau marin : la profondeur relative des coraux augmente, les poussant vers la surface pour ne pas mourir. Le deuxième cas se produit lorsqu'une île volcanique commence à s'enfoncer (subsidencesubsidence thermique) : en refroidissant, la lithosphèrelithosphère océanique sur laquelle repose le volcanvolcan s'enfonce, entraînant avec elle le récif corallien qui, là encore, va devoir croître vers le haut pour subsister.

À terme, l'île disparait totalement alors que les coraux continuent de s'élever pour se maintenir dans leur zone écologique favorable. Il ne reste alors plus que la barrière de corail qui affleure à la surface de l'eau, formant un anneau. Dans les séries anciennes, on retrouve de nombreuses formations récifales fossiles, dont les plus vieilles sont précambriennes (âge supérieur à 542 millions d'années). Il s'agit de stromatolithes, calcaires formés par des cyanobactéries.

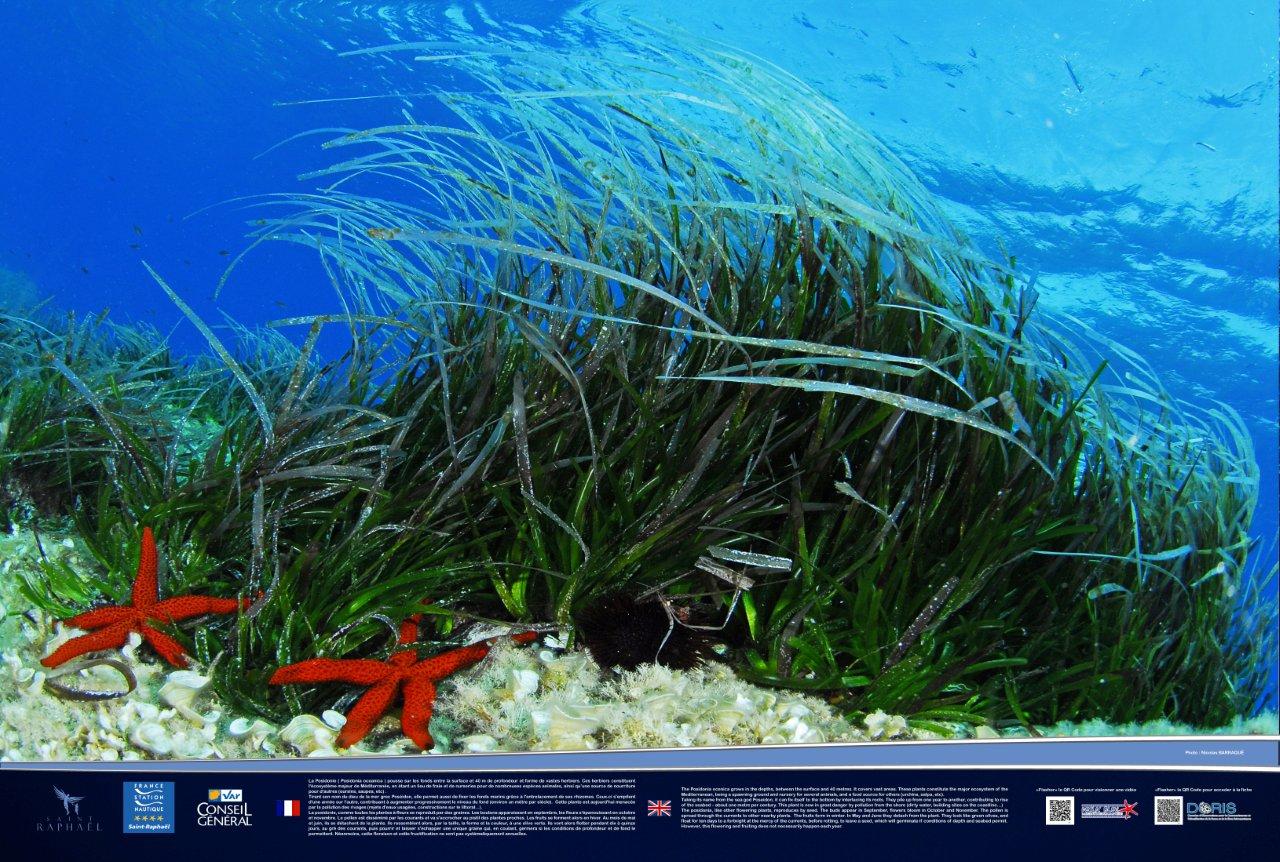

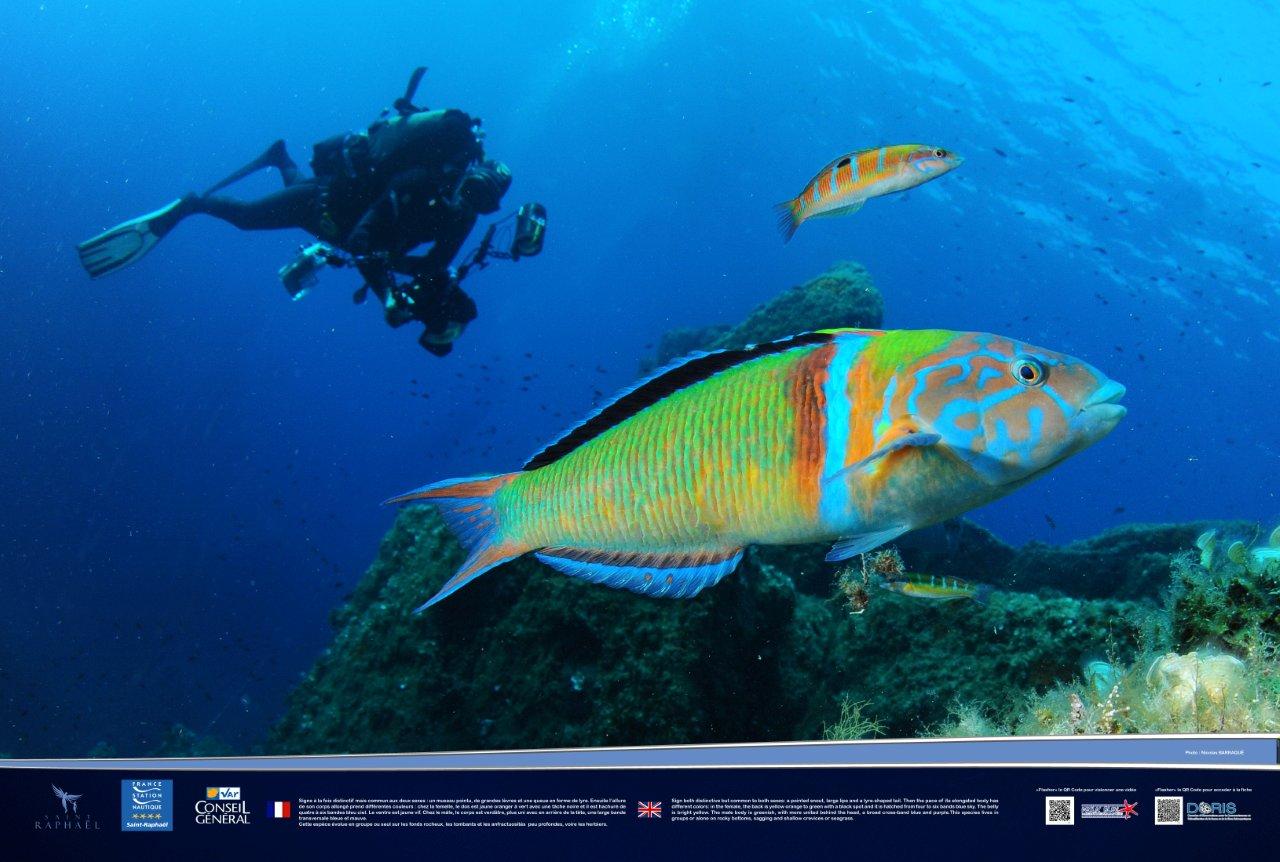

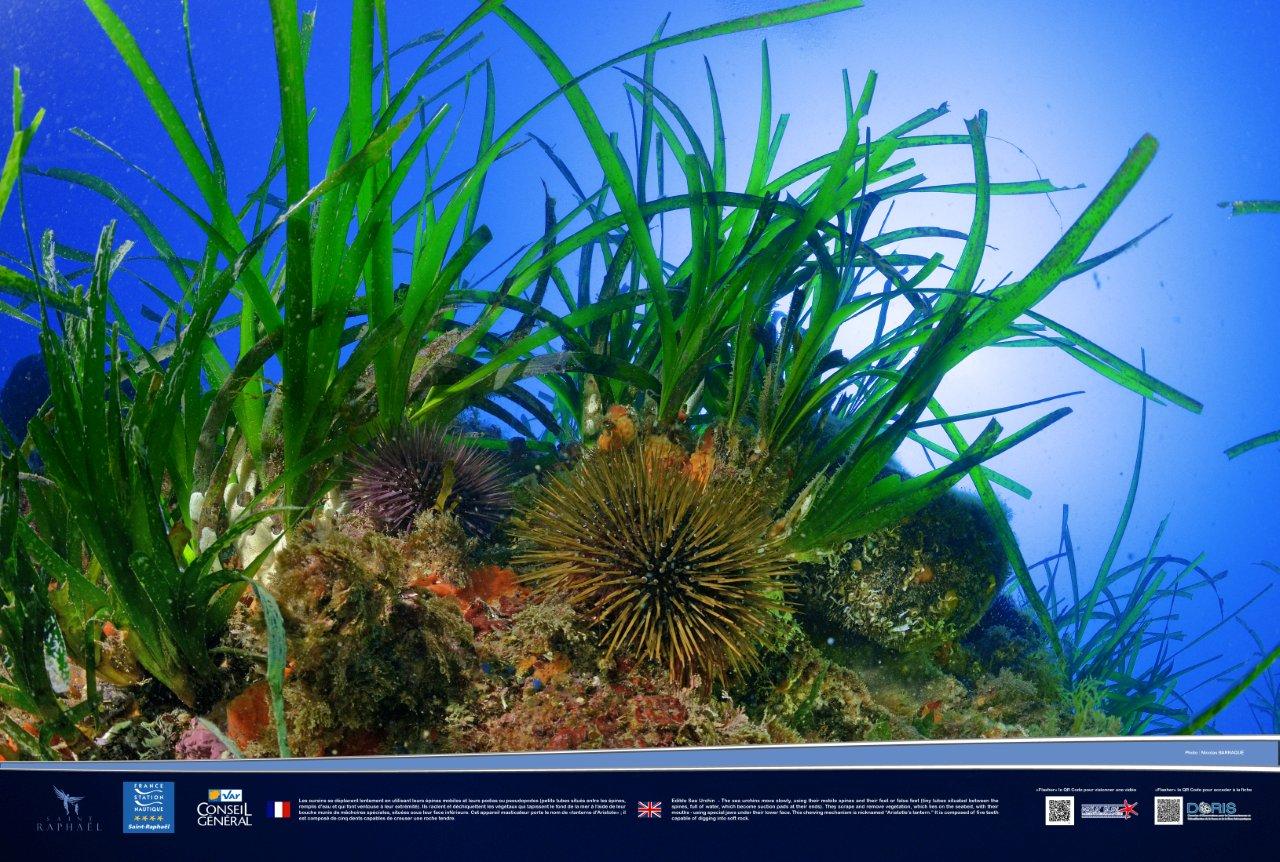

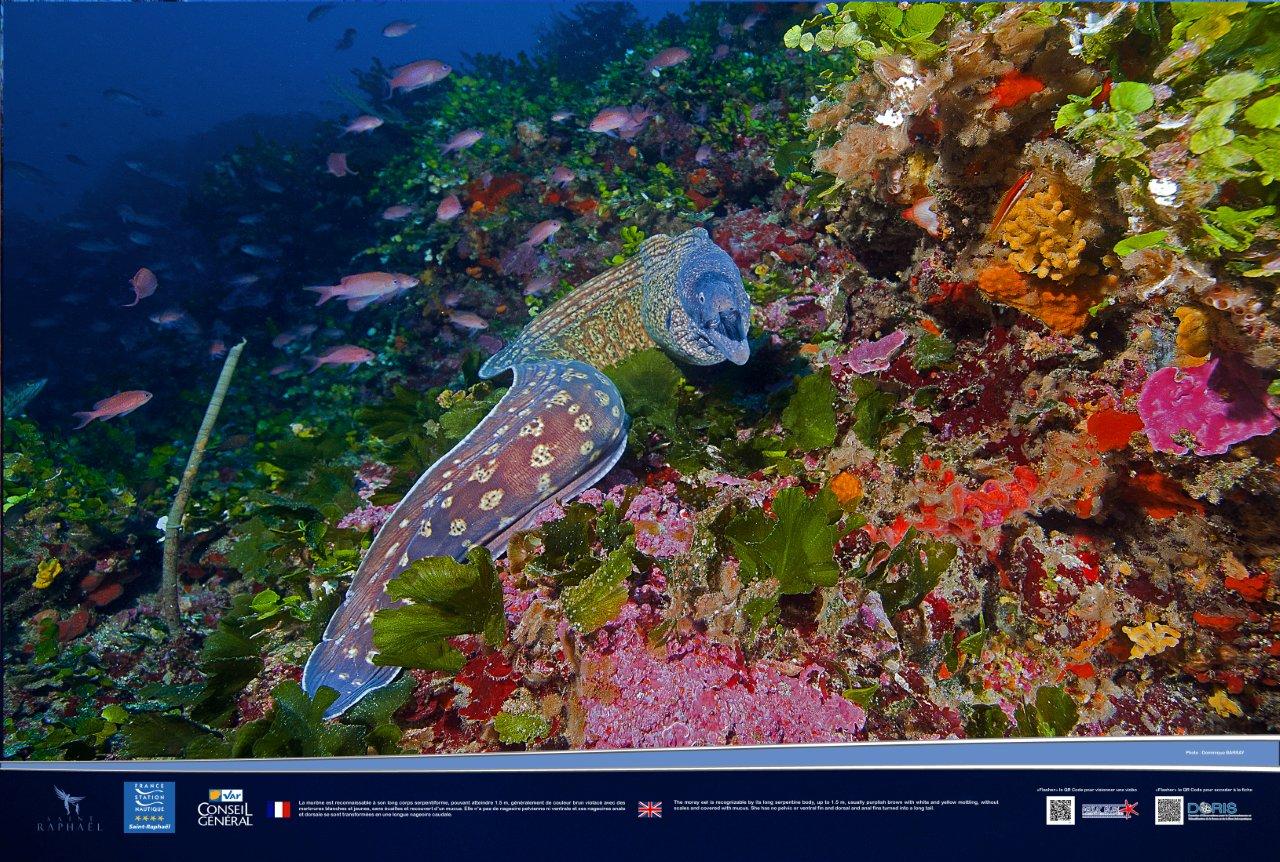

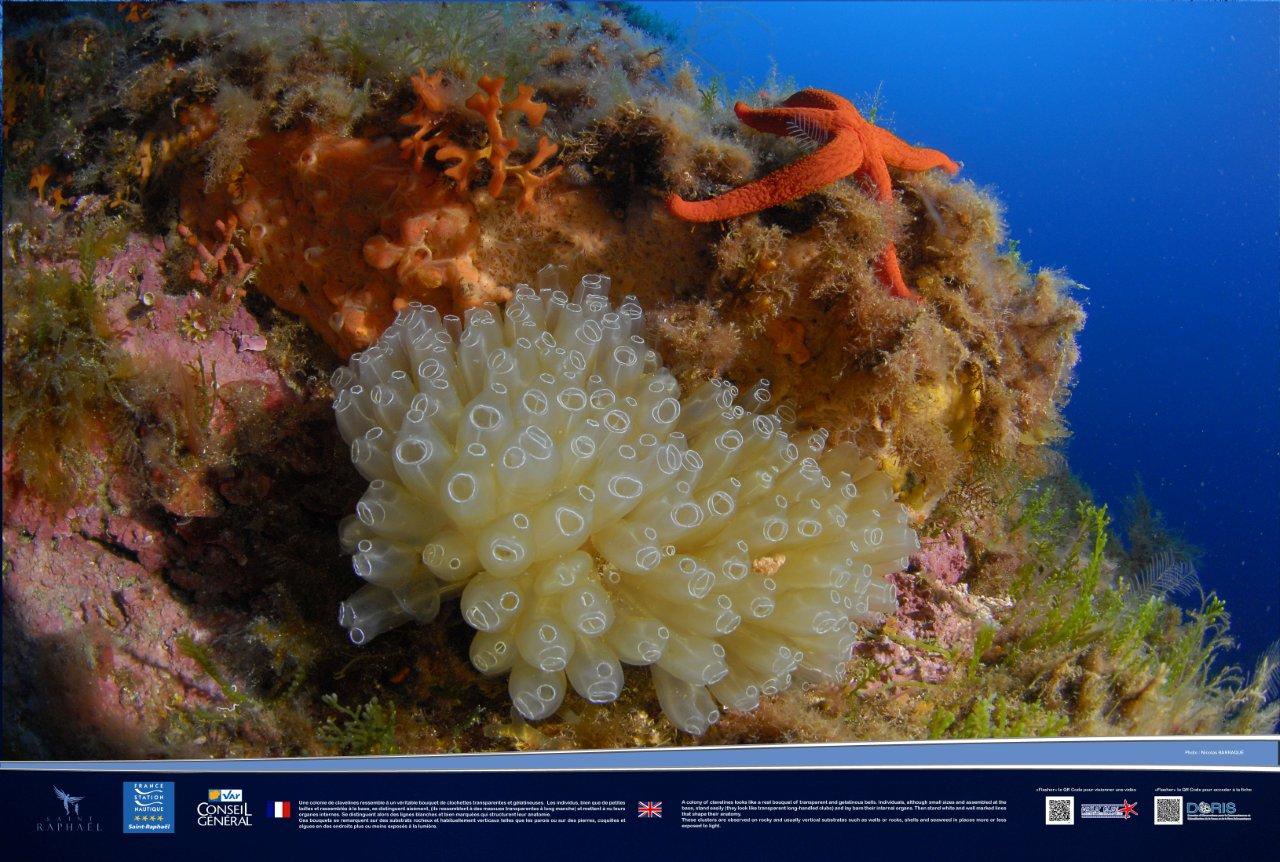

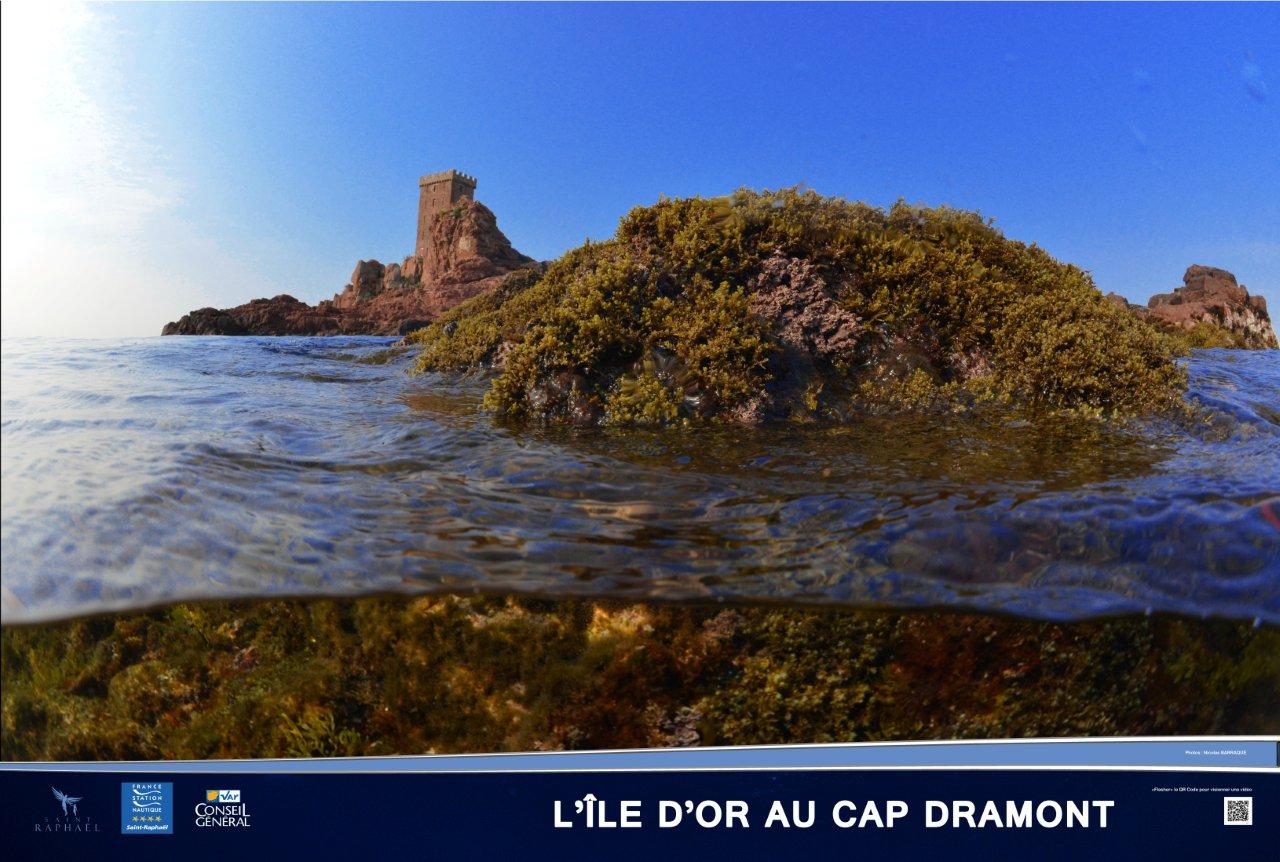

Les fonds sous-marins de la baie de Saint-Raphaël

La posidonie, ou Posidonia oceanica, tire son nom de Poséidon, dieu grec de la mer. Elle pousse sur les fonds entre la surface et 40 m de profondeur, et forme de vastes herbiers qui constituent l'écosystèmeécosystème majeur de la Méditerranée. Ces herbiers sont un lieu de frai et de « nurserie » pour de nombreuses espècesespèces animales, et représentent une source de nourriture pour d'autres. La posidonie permet aussi de fixer les fonds marins grâce à l'entrelacement de ses rhizomesrhizomes. Ceux-ci s'empilent d'une année sur l'autre, et contribuent à augmenter progressivement le niveau du fond (environ un mètre par siècle). Malheureusement, cette plante est aujourd'hui menacée par la pollution des rivages.

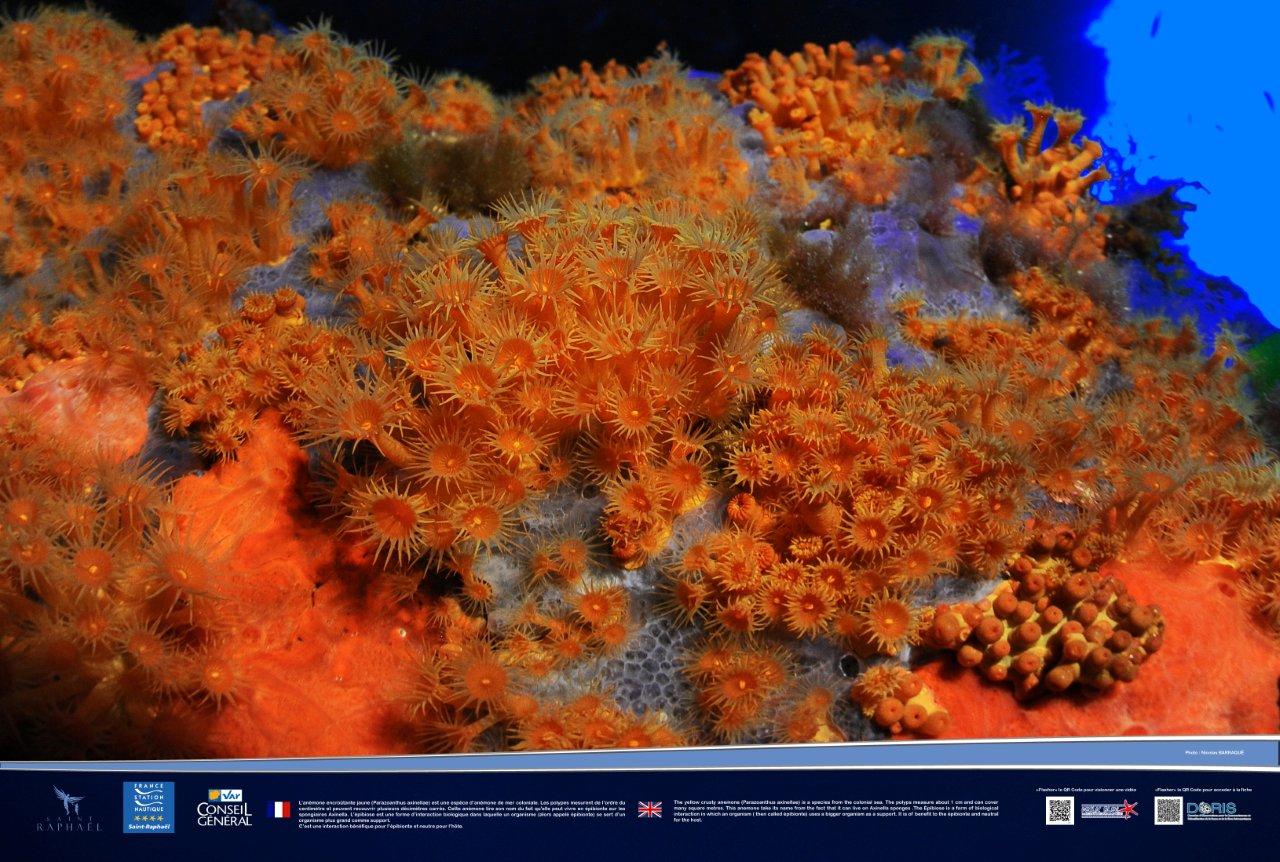

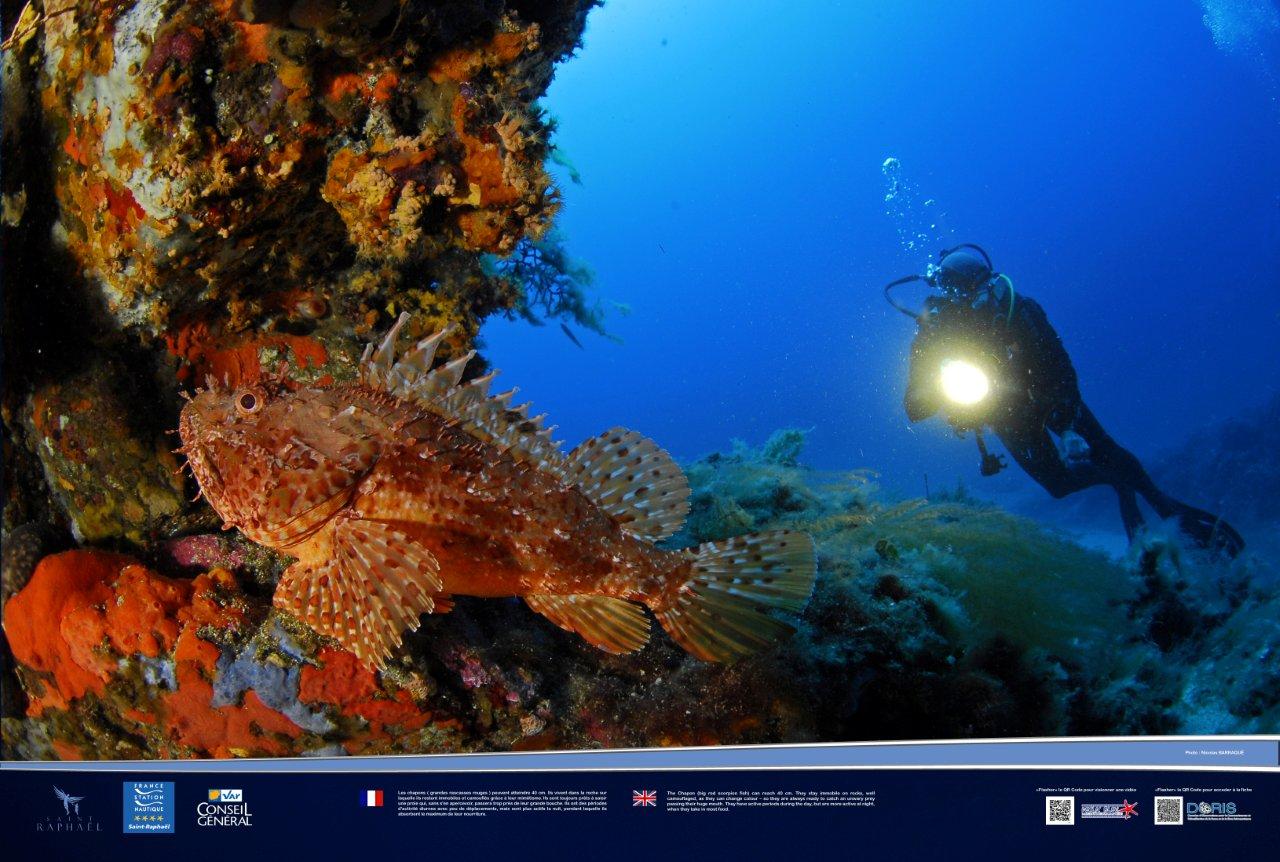

© Nicolas Barraqué