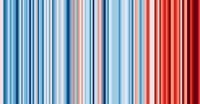

Les glaciers suisses ont perdu 4 % de leur masse au cours de l'été 2023, ce qui s'additionne aux 6 % perdus l'année passée : c'est plus en 2 ans qu'au cours des 30 dernières années. Un record !

au sommaire

L'Académie suisse des Sciences (Swiss Academy of Sciences) évoque sérieusement une « nouvelle ère » : les glaciers suisses ne sont dorénavant plus ce qu'ils étaient. Deux années catastrophiques ont fait perdre aux glaciers suisses 10 % de leur volumevolume : 6 % en moins au cours de l'été historique de 2022, auxquels s'ajoutent 4 % au cours de l'été 2023.

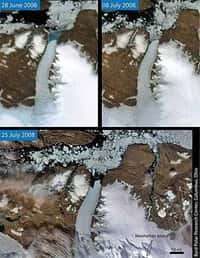

Deux paramètres météométéo sont responsables de cette évolution : des hivers très peu neigeux et une chaleurchaleur anormale l'été. Les précipitations ont été très faibles des deux côtés des Alpes. La moitié des stations météo situées au-dessus de 2 000 mètres d'altitude ont enregistré des records de faible enneigement à la fin de l'été, depuis le début de leurs relevés (au moins 25 ans). Un mois de juin chaud et sec a ensuite fait fondre la neige 2 à 4 semaines en avance par rapport à la norme. Avec, pour conséquence visible immédiatement, la disparition de plusieurs petits glaciers et l'effondrement de plusieurs blocs de glaces.

Une fonte plus importante que celle engendrée par la canicule de 2003

Des fontesfontes de plusieurs mètres de glace ont été mesurées au sud du Valais et dans la vallée d'Engadine à 3 200 mètres, une altitude qui faisait office d'équilibre jusqu'à maintenant. Jusqu'à trois mètres de fonte ont été constatés au glacier de Gries notamment. Le célèbre glacier d'Aletsch, le plus grand des Alpes, ainsi que celui de la Plaine Morte, sont un peu moins touchés car ils ont reçu plus de neige que les autres.

D'une manière générale, cette fonte est bien plus importante que celle observée après la canicule européenne de 2003.

Les glaciers suisses n’ont jamais fondu aussi vite que cet été !

Article de Futura avec l'AFP, écrit le 1er octobre 2022

Les glaciers suisses ont « pulvérisé » tous les records de fonte en 2022, sous le double effet d'un hiver sec et d'une vague de chaleur intense cet été. Le changement climatique est visible pour tous.

Trois kilomètres cubes de glace ont été perdus, soit 6 % du volume total des glaciers suisses. Une perte de 2 % en une année était jusque-là considérée comme « extrême » note la Commission d'experts réseau de mesures cryosphèrecryosphère de l'Académie suisse des sciences naturelles. Et cela va aller en s'empirant.

« Il n'est pas possible de ralentir la fonte à court terme », a expliqué à l'AFP le docteur Matthias Huss, qui fait autorité sur le sujet et dirige le Réseau suisse de relevés glaciologiques (Glamos). Si on réduit les émissionsémissions de CO2CO2 et qu'on protège le climatclimat, « cela pourrait sauver environ un tiers des volumes totaux en Suisse dans le meilleur des cas ». Sans cela les glaciers auront quasiment disparu en Suisse « d'ici la fin du siècle », selon lui.

Un drame annoncé pour les Alpes

Au printemps, l'épaisseur de neige dans les Alpes n'avait jamais été aussi faible et les poussières de sablesable du Sahara sont venues souiller la neige. Celle-ci a donc absorbé davantage de chaleur et privé les glaciers de leur couche de neige protectrice dès le début de l'été. La glace a ensuite été soumise à la vague de chaleur sans son bouclier protecteur habituel.

À la fin de l'été, une langue de terreterre à la jonction du glacier de Tsanfleuron et de celui du Scex Rouge à un peu plus de 2.800 mètres, s'est retrouvée à l'airair libre pour la première fois depuis l'époque romaine ! Et début juillet, l'effondrement d'un énorme bloc du glacier de la Marmolada, le plus haut sommet des Alpes italiennes, a fait 11 morts et démontré la gravitégravité de la situation.

Selon le rapport du Giec, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climatGroupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, paru au printemps, la fonte des glaces et neiges est l'une des 10 menaces majeures causées par le réchauffement climatiqueréchauffement climatique.

Les petits glaciers d'abord

« Les dégâts ont été catastrophiques pour les petits glaciers », soulignent les experts suisses. Le Pizol, dans l'est du pays -- dont des funérailles avaient déjà été célébrées en 2019 -- a maintenant « pratiquement disparu », tout comme celui du Vadret dal Corvatsch dans le sud-est, ou encore celui de Schwarzbachfirn dans le sud. La situation est tellement dégradée que les mesures ont été arrêtées.

À 3.000 mètres d'altitude, dans la région de l'Engadine dans le sud-est de la Suisse et dans la partie sud du Valais « une couche de glace de 4 à 6 mètres d'épaisseur a disparu, c'est parfois deux fois plus que le maximum » enregistré jusqu'à présent. « Même aux points de mesure les plus élevés, comme par exemple le Jungfraujoch (qui culmine à presque 3.500 mètres d'altitude, NDLRNDLR) on a pu mesurer des pertes notables », insiste le groupe d'experts.

Le phénomène va aller en s'accélérant, souligne le rapport : « les observations montrent que de nombreuses langues de glace s'effritent et que des îlots de rochers apparaissent au milieu du glacier quand la glace n'est pas très épaisse. Autant de processus qui accélèrent encore la dégradation ».

« Ces évolutions montrent aussi l'importance des glaciers pendants des années chaudes et sèches pour l'alimentation en eau et en énergieénergie », expliquent les experts. Un point crucial pour un pays où l'hydroélectricitéhydroélectricité assure plus de 60 % de la production totale d'énergie du pays.

« Si dans 50 ans on voyait les mêmes conditions météorologiques (...) l'impact serait beaucoup plus important, parce que dans 50 ans, on s'attend à ce que les glaciers auront pratiquement disparu et par conséquent ne pourront pas fournir d'eau », souligne Matthias Huss.

Des découvertes macabres et archéologiques

La fonte des glaciers a aussi des conséquences moins attendues. Il arrive de plus en plus fréquemment que des randonneurs ne fassent une découverte macabre, les corps étant libérés des glaces dont ils étaient prisonniers parfois depuis des décennies voire des siècles. Cela peut aussi se révéler une aubaine pour les archéologues qui ont tout d'un coup accès à des objets vieux de plusieurs millénaires.

Plus improbable encore, la fonte d'un glacier entre l'Italie et la Suisse a déplacé la frontière qui court le long de la ligne de partage des eauxligne de partage des eaux à cet endroit, forçant à de longues négociations diplomatiques.

Dans les Alpes suisses, la fonte des glaciers s'accélère

Article de Jean-Luc GoudetJean-Luc Goudet publié le 24 juin 2009

En dix ans, les glaciers suisses ont perdu environ 12% de leur volume d'après une étude de l'ETH portant sur 1.500 glaciers helvétiques. Et la tendance semble à l'accélération.

Une nouvelle évaluation du volume des glaciers suisses donne une mesure quantitative de la fonte observée dans les Alpes. Il n'est pas si facile de déterminer la profondeur d'un glacier et, partant, son volume à la simple détermination de sa surface.

A l'ETH de Zürich, Martin Funk et son équipe du laboratoire d'hydraulique, d'hydrologiehydrologie et de glaciologie, ont mis au point une nouvelle méthode. Elle relie les variations de la surface à celle de l'épaisseur du glacier. Or, « la détermination du volume de glace est l'indicateur le plus important pour la prévision des changements futurs d'un glacier » explique Martin Funk.

Neuf kilomètres cubes perdus en une décennie

Les glaciologues ont appliqué cette nouvelle méthode aux 59 plus grands glaciers, mesurant plus de trois kilomètres carrés et représentant 88% du volume total de glace du pays. Ils ont ensuite procédé de manière plus classique pour les 1.400 suivants, l'ensemble couvrant un peu plus de mille kilomètres carrés. Résultat du calcul : 74 kilomètres cubes, avec une incertitude de 9 km3. Par comparaison, ce volume est plus faible que celui du lac de Genève (89 km3).

Par rapport à l'estimation de 1999, ce volume s'est réduit de 9 km3, soit 12%. Durant le seul été 2003, qui a connu une forte canicule, les glaciers auraient perdu 2,6 km3.

Selon les auteurs, la tendance est à l'accélération de la fonte depuis les années 1980. Les causes constatées sont la hausse des températures et la réduction des chutes de neige. On estime qu'en 2050, les températures moyennes dans les Alpes suisses auront augmenté de 1,8°C en hiver et de 2,7°C en été.