au sommaire

Quelle ne fut pas la stupeur de Galilée lorsqu'en 1610, il contempla pour la première fois SaturneSaturne dans sa célèbre lunette astronomique. Il vit, en effet, une intrigante forme oblongue sans équivalent chez les autres planètes observées comme JupiterJupiter, VénusVénus ou Mars... Quelque quatre décennies plus tard, le mathématicienmathématicien Christian HuygensChristian Huygens qui venait de découvrir TitanTitan (1655), résolut cette énigme en proposant qu'il s'agissait d'anneaux constitués de roches ceinturant la planète géante. Son contemporain Jean-Dominique CassiniJean-Dominique Cassini débusqua quant à lui quatre nouveaux satellites naturels entre 1671 et 1684. D'abord JapetJapet puis Rhea, Tethys et Dione. Entre autres faits d'armes, le premier directeur de l'Observatoire de Paris (surnommé Cassini 1er) remarqua un trait sombre séparant deux bandes d'anneaux, une caractéristique bien connue des observateurs actuels sous le nom de « division de Cassini ».

À présent, leurs noms se perpétuent dans l'histoire des sciences, accolés à une ambitieuse mission d'exploration scientifique de Saturne et des nombreux mondes qui l'entourent. C'est le 30 juin 2004 que la sonde spatiale Cassini-Huygens, conçue par la Nasa et l'Esa, fit son entrée. Une insertion en orbite réussie après un long périple de sept ans et quelque 3,5 milliards de kilomètres (réalisé en plusieurs étapes afin de bénéficier de l'assistance gravitationnelle de la Terre, Vénus et Jupiter).

Un succès prolongé

Destinée à l'origine à voguer durant quatre ans d'un satellite naturel à l'autre, de se faufiler entre les anneaux pour étudier leurs structures et, bien entendu, de sonder le maître des lieux -- la deuxième plus grosse planète du système solaire --, la mission dite d'équinoxeéquinoxe s'est vue, en 2008, reconduite et rallongée. Ente-temps, elle fut renommée « mission du solsticesolstice », en vue de l'été dans l'hémisphère nordhémisphère nord qui s'annonce pour 2017 (fin de la rallonge).

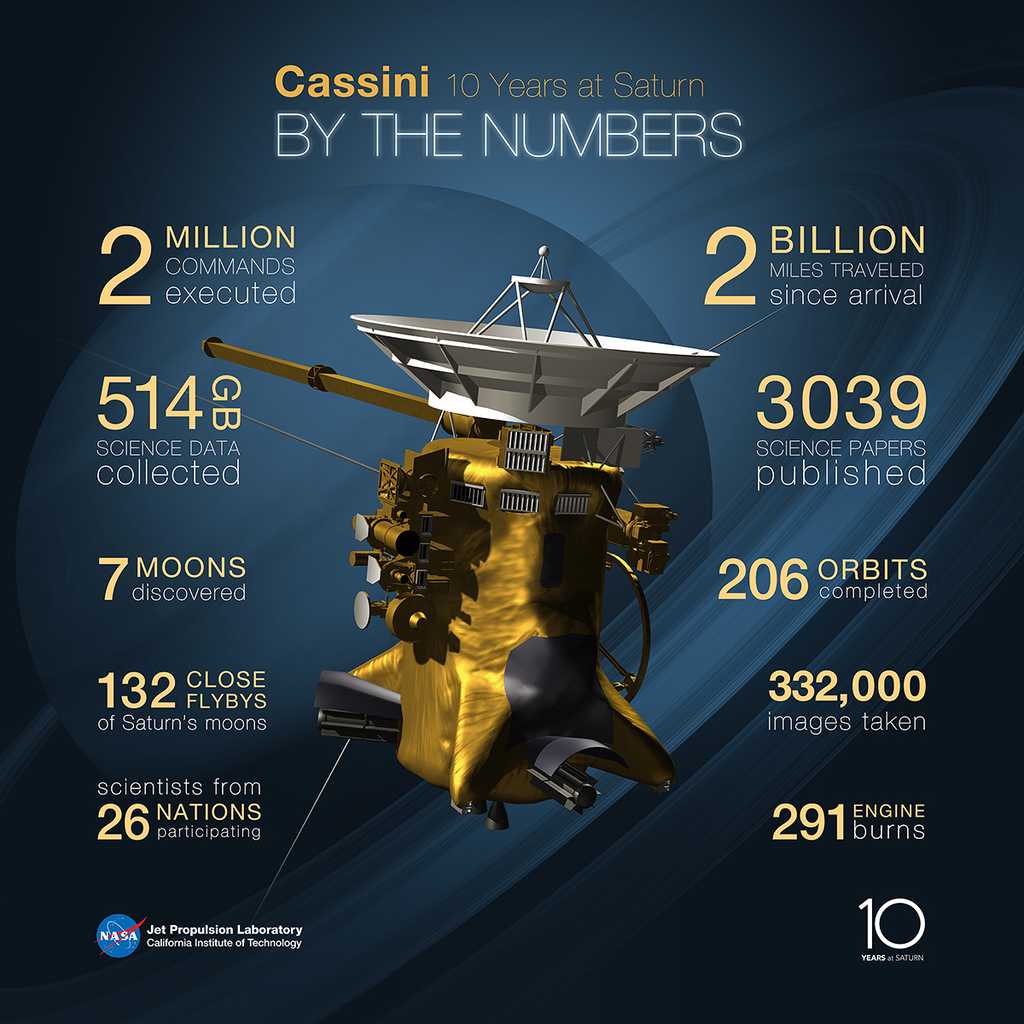

À l'occasion du dixième anniversaire de son arrivée, les équipes scientifiques et techniques se félicitent de la bonne marche de la mission et des avancées scientifiques laissées dans son sillage : plus de 500 gigaoctets de données, lesquelles ont alimenté plus de 3.000 études... « Au cours de cette décennie passée avec Cassini, nous avons eu le privilège d'observer des événements jamais vus auparavant qui ont changé notre compréhension sur la façon dont un système planétaire peut se former et quelles conditions peuvent conduire à l'habitabilité » a résumé Linda Spilker, chercheur pour la mission au JPLJPL de la Nasa.

Les grands moments de la mission

Parmi les moments les plus importants, rappelons l'extraordinaire descente, le 14 janvier 2005, de la sonde Huygenssonde Huygens. Séparé du vaisseau Cassini, il pénétra dans l'intrigante atmosphère de Titan pour s'adonner durant 2 heures et 27 minutes à des mesures inédites avant d'achever son voyage en foulant le sol glacé de cette lunelune de 5.150 kilomètres de diamètre. C'était la première fois qu'une machine de fabrication humaine touchait la surface d'une planète (ou satellite naturel) aussi lointaine, par delà Mars et la ceinture d'astéroïdesceinture d'astéroïdes. Évoquant la Terre primitive aux astronomesastronomes, Titan partage, il est vrai, quelques traits de caractère avec notre planète bleue comme l'existence de mers, de lacs, de rivières -- toutefois, le méthane et l'éthane liquideliquide y remplacent l'eau --, des pluies, une érosion, une atmosphèreatmosphère riche en hydrocarbureshydrocarbures, etc. Poursuivant les investigations depuis l'espace, le vaisseau Cassini a, quant à lui, déjà survolé 102 fois Titan, transmettant aux scientifiques de précieuses données sur son atmosphère, son anatomieanatomie, les variations saisonnières, les échanges physico-chimiques...

Au cours de 2005, Cassini fit une découverte inattendue et majeure en survolant la petite lune Encelade (500 km). Des crevasses observées près de son pôle Sud, il constata, en effet, des panaches de particules de glace d'eau. En l'espace de quelques années, cette boule de glace est ainsi devenue un candidat sérieux pour l'habitabilité du Système solaire, à l'instar d'Europe (satellite de Jupiter).

Toujours grâce à Cassini, les scientifiques s'aperçurent récemment que les innombrables anneaux qui entourent Saturne sont un milieu dynamique qui recèle bien des surprises comme celle de fomenter de nouveaux (et éphémères ?)) minuscules satellites, notamment au sein de l'anneau extérieur F. Une scène où se joue, certes à plus petite échelle, le ballet du système solaire primitif.

Depuis le début de la mission, voici 10 ans, Saturne a déjà accompli un tiers de son orbite autour du SoleilSoleil (sa révolution est de 29 années et 165 jours terrestres), de sorte que Cassini a pu épier divers changements saisonniers dans son atmosphère comme l'apparition, fin 2010, d'une immense tempête.

En pleine forme, le vaisseau continue l'aventure jusqu'au moins 2017. Le seul facteur limitant explique la Nasa dans son communiqué de presse sont ses propulseurspropulseurs. « Notre équipe a fait un travail fantastique en optimisant les trajectoires pour sauver les propulseurs » a souligné le responsable de la mission Cassini au JPL, Earl Maize. « Nous sommes fiers de fêter une décennie d'exploration de Saturne et nous nous réjouissons d'avance des nombreuses découvertes à venir. »