au sommaire

L'atmosphèreatmosphère, où l'eau se manifeste sous ses trois états possibles (gazeux, liquide et solide), peut être sujette à de violents caprices tels que l'orageorage, accompagné d'éclairséclairs et de tonnerretonnerre, ou la tornadetornade.

Avant d'évoquer les origines du phénomène orageux, on peut commencer par admirer un autre phénomène atmosphérique qui en signale l'accalmie, l'arc-en-ciel (voir photo ci-après).

Arc-en-ciel primaire et arc-en-ciel secondaire, photographiés par René Moreau à Grenoble au-dessus du parc Paul Mistral, le 5 avril 2012. Noter l’inversion de l’ordre des couleurs entre les deux arcs et la moindre netteté de l’arc secondaire. © René Moreau

Un caprice de l’atmosphère : l’eau rage

La plupart des orages se forment lorsqu'un nuagenuage est soumis à un soulèvement qui le transporte à une altitude où la température est nettement plus basse. Le nuage aspire alors à sa base de l'air chaud et chargé d'humidité, s'organise en cellule convective avec en son sein de fortes différences de densité. Celles-ci amplifient considérablement l'agitation convective, ce qui permet au nuage d'atteindre de hautes altitudes où les basses températures favorisent la condensation de l'eau, la formation de grosses gouttes puis leur chute en averses abondantes. L'orage apparaît lorsque, dans ces nuages fortement agités entre la phase gazeuse légère et ascendante et la phase liquide constituée de gouttes beaucoup plus lourdes entraînées vers le sol par gravité, les frottements sont suffisants pour engendrer une ionisationionisation de l'air accompagnée d'éclairs et de tonnerre (dans le nuage électriquement neutre, les charges électriques positives et négatives se séparent).

L'évaporation de la pluie tombée sur le sol provoque son refroidissement progressif et celui des couches d'air voisines, réduisant ainsi la cause de l’orage : présence d'air chaud et humide dans un environnement plus froid. À moins qu'un apport d'air chaud et humide extérieur ne compense ce refroidissement local, la fin de l'orage est dès lors annoncée.

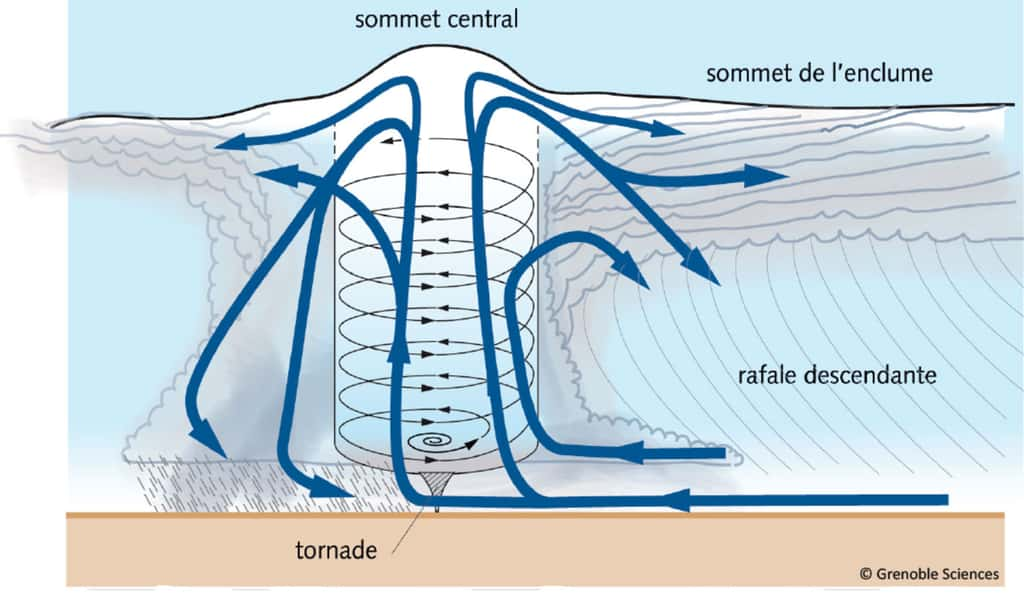

La tornade, une sorte de tuba géant

Lorsqu'une massemasse nuageuse assez lourde effectue une rotation suffisante, la cellule convective décrite précédemment peut évoluer en tornade, dont la structure se caractérise par un tube d'axe presque vertical tourbillonnant du nuage au sol ou à la mer, sans que cela affecte son caractère orageux. Ce tourbillontourbillon est appelé « tuba ». Des circonstances assez exceptionnelles sont nécessaires pour que, dans la partie basse de la cellule orageuse, une sorte de toupie se forme et descende au contact du sol, en concentrant très localement à la fois la rotation prélevée alentour et la charge en gouttes (voir figure ci-après). Ce phénomène est dévastateur.

Capricieuses ou non, les dépressions atmosphériques amènent les précipitationsprécipitations dont la prédiction est assez sûre quelques jours à l'avance, mais très incertaine à des échéances d'une dizaine de jours.