au sommaire

Les causes de l'extinction en masse que nous vivons sont nombreuses, tout comme ses conséquences. Si, à Rio en juin 1992, des chefs d'État se sont penchés sur la biodiversitébiodiversité, c'est à la fois parce que son importance pour les activités humaines et le bien-être de nos sociétés étaient devenus évidents mais aussi parce que ce tissu vivant de notre planète se déchirait un peu partout - forêts tropicalesforêts tropicales brûlées ou rasées, récifs coralliensrécifs coralliens érodés, ressources marines menacées...

Morue de l'atlantique. © Hans-Petter Field, Wikimedia commons, CC by-sa 2.5

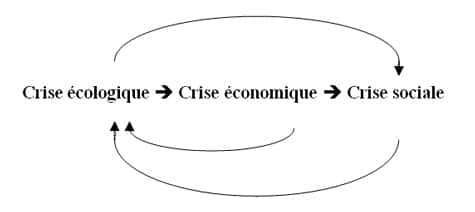

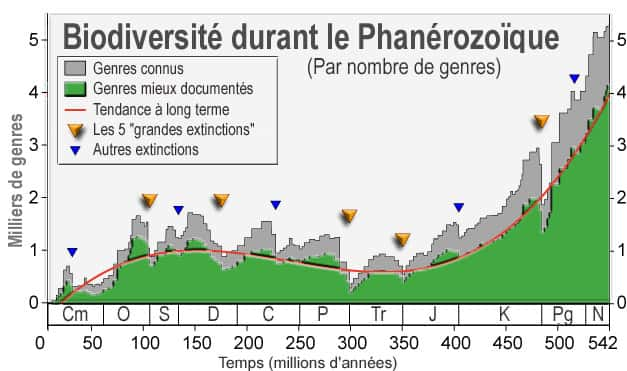

On compte dans le passé 5 crises écologiques majeures. Pour chacune, le temps de résilience a été plus du double de celui de la crise. La crise écologique, qui peut se traduire par des extinctions majeures (on en compte généralement 5, non anthropiques) est un des modèles de crises planétaires. © Subtlevirtue licence Creative Commons Paternité – Partage des conditions initiales à l’identique 3.0 Unported

Les signes d'une sixième extinction de masse

D'aucuns parlaient d'une sixième crise d'extinction en masse. Et bien, tout cela est vrai :

- nous avons besoin de la biodiversité, nous en dépendons fortement ;

- la biodiversité est frappée par un taux d'extinction accéléré de l'ordre de mille fois par rapport au rythme normal et, si rien n'est fait, cela peut empirer dans les décennies qui viennent (MEAMEA, 2005).

Ce diagnosticdiagnostic est préoccupant car ces pertes ne sont pas compensées par un rythme comparable de spéciationsspéciations (apparitions de nouvelles espècesespèces) - même si ce point est très difficile à quantifier.

L’extinction de la mégafaune terrestre à la fin du pléistocène

Pendant la majeure partie des deux derniers millions d'années la Terre a traversé une ère glaciaire, passant successivement par des périodes de froid intense et des périodes interglaciaires plus chaudes. Appelée pléistocènepléistocène par les géologuesgéologues, cette époque s'est achevée il y a 12 000 ans, lorsqu'a commencé l'époque récente, l'holocèneholocène.

Chaque alternance entre phases glaciaires et interglaciaires fut marquée par des changements de paysages, caractérisés par des altérations profondes des peuplements végétaux dominants puis, très logiquement, des communautés animales qui en dépendaient.

Dans cette dynamique générale un phénomène particulier a retenu l'attention et soulevé force débats : les grandes espèces, et spécialement les grands mammifèresmammifères (d'un poids supérieur à 45 kilos), apparurent particulièrement vulnérables. On assista, de fait, à l'extinction de la mégafaunemégafaune : mammouthsmammouths, mastodontes, dinothériums et autres diprotodons disparurent. Cette vaguevague d'extinction qui - partout sauf en Afrique - entraîna dans son sillage la majeure partie de la grande faunefaune, s'accéléra à la fin du pléistocène, alors que les glaciersglaciers entamaient leur dernier repli. En Amérique, par exemple, se produisit entre 12 000 et 10 000 ans avant J.-C. une brève et catastrophique chute de la faune, au cours de laquelle s'éteignirent 57 espèces de grands mammifères.

Si la coïncidence de leur disparition avec la transition entre glaciationglaciation et un âge interglaciaire conduisit d'abord à incriminer le changement climatiquechangement climatique (déjà !)), divers auteurs en vinrent rapidement à montrer du doigt l'homme et ses hordes de chasseur. La polémique n'est pas close.

Il est vraisemblable que si l'homme a pu jouer un rôle marquant dans cette extinction, ce fut sur une faune déjà affaiblie par les changements climatiques et les modifications consécutives du paysage végétal. Dans le cas de l'Australie cependant, où le phénomène est observé en dehors de tout changement climatique, il est difficile d'absoudre l'homme de sa responsabilité et de ne pas dénoncer les effets de la chasse ou de la destruction progressive des habitats par les groupes humains. De fait, moins de dix mille ans après la colonisation de ce continent par notre espèce (vers- 55 000 ans), 23 des 24 genres endémiquesendémiques de mammifères, d'oiseaux et de reptilesreptiles pesant plus de 45 kilos avaient entièrement disparu - alors que le climatclimat régional était resté stable et favorable à ces espèces.

Les causes de cette extinction

Les facteurs impliqués dans cette crise d'extinction, probablement amorcée dès la phase d'expansion de notre espèce (voir encart ci-dessus), sont bien identifiés :

- la destruction et le morcellement des habitats des espèces (déforestation, grands incendies, assèchement des zones humideszones humides, « bétonisation » de plus en plus d'espace...) - auquel il faut ajouter la dégradation de ces milieux et leur pollution (notamment les milieux aquatiques mais aussi les sols) ;

- la multiplication des espèces exotiquesexotiques envahissantes favorisée par l'amplification des transports et du commerce ;

- la surexploitation des populations naturelles, (pêchepêche, chasse, surpâturage...) ;

- les changements climatiques.

Tels sont les facteurs qui expliquent l'emballement de la machinerie des extinctions. Et derrière tout cela, nœud central dans le réseau trophique mondial, l'espèce Homo sapiensHomo sapiens qui est devenue si nombreuse et si vorace en ressources de toutes sortes, espace compris, qu'elle mange le pain de beaucoup d'autres espèces, qu'elle en détruit les milieux de vie, sans oublier toutes celles qu'elle surconsomme au point de les conduire au bord de l'extinction : morue de Terre Neuve, thon rougethon rouge... et quasiment toutes les grandes espèces prédatrices terrestres ou marines.

© Opencage licence Creative Commons Paternité – Partage des conditions initiales à l’identique 2.5 générique

Les conséquences de cette extinction

Quand on a intégré le fait que cette biodiversité est organisée en réseaux, on imagine aisément toute la cascade d'extinctions que ces atteintes au tissu vivant planétaire pourront entraîner. Bref, de maille en maille celui-ci se déchire et tous les biens et services qu'il nous assure, dont nous avons besoin, se détériorent.

Ce qui veut dire :