Après moult discussions et 15 années de délibérations, les scientifiques de l’IUGS, l'International Union of Geological Sciences, ont finalement rendu leur verdict.

au sommaire

Quatre votes pour, 12 contre et trois absentions. C'est le résultat du vote des experts de l'IUGS (International Union of Geological Sciences) qui ont été chargé d'évaluer la pertinence de l’inscription de l’Anthropocène comme nouvelle époque géologique. Une proposition qui a, de fait, été rejetée.

Pour rappel, la nécessité d'instaurer cette nouvelle époque est née du constat que l'époque actuelle est en rupture avec les précédentes. Alors que l'histoire de la Terre est marquée par une multitude de changements dont les causes ont toujours été naturelles, depuis plusieurs décennies, ce sont bien les actions humaines qui gouvernent et modifient l’environnement, surpassant les forces naturelles. Modelage et érosion accélérée des paysages, pollution généralisée par des substances de synthèse, disparitions d'espèces animales et bien sûr, réchauffement climatique global... autant de témoins qui font de l'époque moderne un intervalle de temps à part dans l'histoire géologique de notre Planète.

Un début d’influence humaine difficile à dater

Bien que cette évolution soit évidente pour tous, c'est cependant la question du bornagebornage qui a fait débat. Car où placer le début de l'Anthropocène ? Quel marqueur de référence considérer ? Si certains scientifiques ont proposé de dater le début de l'Anthropocène (et donc la fin de l'Holocène) à 1950, pour d'autres il faudrait remonter au début de la révolution industrielle, voire bien plus loin. Certains scientifiques considèrent en effet l’apparition de l’agriculture, il y a 10 000 ans, comme le premier événement ayant marqué le début du contrôle de l'environnement par les humains. Des divergences de points de vue qui, malgré les discussions, n'ont pas abouti à un consensus.

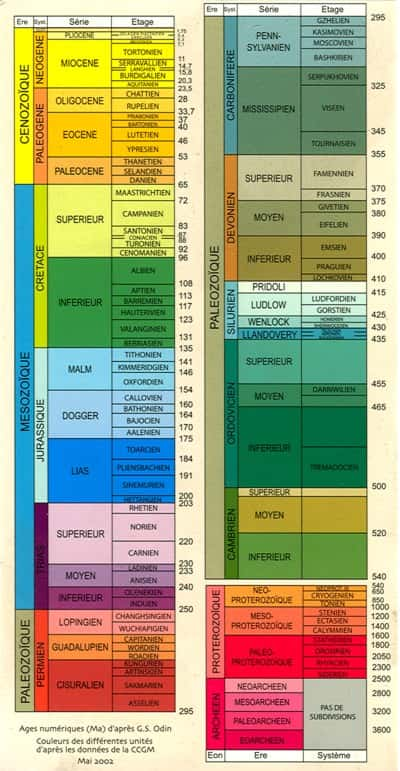

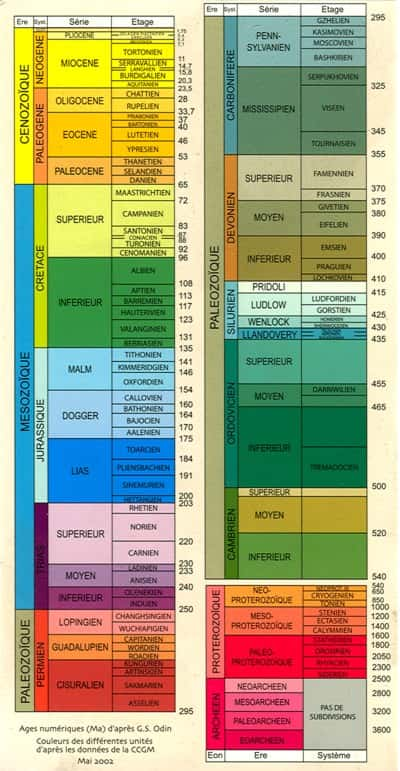

L'absence d'une coupure franche et bien caractérisée entre l'Anthropocène et l'Holocène a ainsi mené les experts à refuser son inscription en haut de l'échelle des temps géologiqueséchelle des temps géologiques. Le terme, bien qu'il pourra continuer à être utilisé, n'aura donc pas de valeur chronostratigraphique comme l'espéreraient certains chercheurs.

Pas une époque, mais un « événement » en termes stratigraphiques ?

À défaut de représenter une nouvelle époque, il a toutefois été proposé que l'Anthropocène soit considéré comme un « événement », à l'image de la Grande OxydationGrande Oxydation, de l'Explosion du CambrienCambrien ou de la Grande Biodiversification de l'OrdovicienOrdovicien. Une proposition qui fait sens.

Comme l'indique le communiqué de l’IUGS, il est certain que le concept d'Anthropocène « continuera à être largement utilisé par les scientifiques mais aussi par les économistes, politiciens et sociologues comme un descripteurdescripteur inestimable des interactions entre les humains et leur environnement ».

La nouvelle ère de l’Anthropocène a maintenant son lieu symbolique !

Pour certains scientifiques, nous sommes passés depuis environ 70 ans dans une nouvelle époque géologique dénommée Anthropocène. La mainmise de l'humain sur son environnement s'observe en effet clairement dans les archives sédimentaires depuis le milieu du XXe siècle. Reste à caractériser clairement cette époque. Une étape vient d'être franchie avec la désignation du lac Crawford, au Canada, comme site de référence pour ce nouveau chapitre de l'histoire terrestre.

Article de Morgane GillardMorgane Gillard publié le 7 août 2023

Il y a un an, nous vous présentions la problématique à laquelle font face les scientifiques actuellement, avec la définition d'une nouvelle époque géologique nommée Anthropocène (voir notre précédent article ci-dessous). Pour rappel, l'histoire de la Terre est découpée en plusieurs compartiments (ères, périodes et époques) qui définissent ce que l'on appelle l'échelle des temps géologiques. Ce découpage permet aux scientifiques d'observer l'évolution à l'échelle terrestre des événements géologiques et biologiques, de les corréler et de les comparer et ainsi de reconstruire l'histoire globale de notre Planète. Cette échelle, qui débute avec l'Éoarchéen et la formation de la Terre, se termine actuellement avec l'Holocène.

Anthropocène : la maîtrise de l’environnement par l’espèce humaine

Mais pour de nombreux spécialistes, cette dernière époque ne permet plus de rendre compte des changements majeurs induits par l'espèce humaine sur l'environnement. Depuis la seconde moitié du XXe siècle, l'humanité a en effet provoqué des changements globaux qui surpassent les forces naturelles. La définition d'une nouvelle époque semble donc s'imposer.

Or, comme tous les compartiments de l'échelle des temps géologiques, l'Anthropocène doit être clairement borné et caractérisé afin d'être utile aux scientifiques. Ainsi, la Commission internationale de stratigraphie exige qu'un marqueur primaire soit défini pour que l'Anthropocène puisse être reconnu comme nouvelle et actuelle époque géologique. Ce marqueur primaire doit permettre de dater précisément le début de l'époque et marquer une transition claire avec la précédente, l'Holocène, et cela de manière globale. La présence ou absence de ce marqueur primaire dans les stratesstrates sédimentaires permet ainsi de définir avec certitude à quelle époque appartiennent les unités géologiques observées. Souvent, les transitions entre périodes ou époques géologiques sont ainsi caractérisées par des extinctions brutales de certaines espèces animales.

1954 : apparition du plutonium dans les sédiments lacustres et marins

Or, dans le cas de la transition Holocène-Anthropocène, point d'extinction de masseextinction de masse. Le changement est bien de nature différente. Il fallait donc trouver un autre marqueur, particulièrement représentatif de ce nouvel âge et dont l'apparition soit suffisamment brusque et globale. Parmi les multiples propositions, c'est le dépôt de plutoniumplutonium dans les sédimentssédiments marins ou lacustreslacustres qui a été retenu comme marqueur incontestable de la mainmise de l'espèce humaine sur son environnement. Le plutonium est en effet un élément de synthèse, qui atteste de la capacité des êtres humains à maîtriser des processus physiques complexes... et de son impact sur l'environnement. L'apparition du plutonium dans les sédiments est de plus intimement liée aux premiers essais nucléaires, qui datent de 1954. Un marqueur idéal, donc.

Un lac pour représentation de l’action de l’Homme sur son environnement

Restait à définir un stratotype, c'est-à-dire un lieu où ce marqueur soit clairement identifiable et dont les caractéristiques puissent servir de référence pour ce nouveau chapitre dans l'histoire de la Terre. Douze sites disséminésdisséminés un peu partout dans le monde avaient initialement été proposés et soumis à un groupe de réflexion. Ce 11 juillet, les scientifiques ont rendu leur verdict. Ce sera le lac Crawford, situé au Canada à proximité de Toronto, qui servira de référence pour l'Anthropocène.

Un petit lac d'un kilomètre carré seulement mais qui concentre tous les marqueurs de l'intensification de l'activité humaine à partir du XXe siècle et de son impact sur l'environnement. Les sédiments du lac sont en effet bourrés de microplastiques, de résidus de combustionscombustions d'hydrocarbureshydrocarbures et, bien sûr, de plutonium. Les données sédimentaires du lac Crawford sont de plus particulièrement claires et lisibles, ses eaux de surface ne se mélangeant pas avec les eaux profondes, assurant ainsi d'excellentes conditions de sédimentationsédimentation.

Une petite étape sur le chemin de la reconnaissance scientifique internationale

Si une étape a été franchie dans la caractérisation de l'Anthropocène, sa reconnaissance au niveau des autorités scientifiques comme son intégration à la Charte chronostratigraphique internationale n'est pas pour tout de suite. Les conclusions du groupe de réflexion doivent désormais être soumises à la rigoureuse Commission internationale de stratigraphie qui évaluera leur pertinence. Une longue épreuve attend donc encore les partisans de l'Anthropocène, car nombreux sont les scientifiques à ne pas être convaincus de sa nécessité, même si la plupart reconnaissent qu'il existe bien un changement clair dans les données stratigraphiques à partir du milieu du XXe siècle.

Anthropocène : des scientifiques proposent ce marqueur pour l’entrée de la Terre dans une nouvelle ère

L'impact de l'humanité sur son environnement a poussé les scientifiques à définir une nouvelle période géologique : l'Anthropocène. Le débat se concentre maintenant sur la datation du début de cet « âge des humains ». Sur la base de l'apparition de plutonium dans les dépôts sédimentaires marins, une nouvelle étude propose de dater le début de l'Anthropocène à l'année 1954.

Article de Morgane Gillard publié le 22 juillet 2022

Depuis le XVIIIe siècle, les scientifiques se sont attelés à dater les différents événements survenus au cours de l'histoire terrestre grâce à une échelle des temps géologiques. Ce grand système chronologique débute avec la formation de la Terre et se décompose en plusieurs grandes ères géologiquesères géologiques (comme le PaléozoïquePaléozoïque, le MésozoïqueMésozoïque, etc.), elles-mêmes subdivisées en périodes/systèmes (TriasTrias, JurassiqueJurassique, CrétacéCrétacé, etc.), époques/série puis étages, afin de permettre une datation toujours plus précise.

Chaque compartiment est donc défini par un intervalle de temps, le début et la fin de chaque ère, période... étant ainsi finement daté. Chaque intervalle possède une coupe stratigraphique de référence que l'on appelle le stratotype, qui est caractérisé par plusieurs critères paléontologiques, lithologiques ou structuraux très précis et ayant une valeur universelle. Il est donc naturel que les grandes extinctions de masse aient servi de référence pour dater la fin de plusieurs périodes.

Sommes-nous toujours dans l’Holocène ?

Si l'échelle des temps géologiques débute avec l'Éoarchéen, elle est cependant ouverte vers le haut. De nouveaux étages, époques ou périodes seront donc amenés à être ajoutés dans le futur pour rendre compte de l'évolution des conditions géologiques, environnementales et biologiques. Actuellement, nous sommes dans l'ère du CénozoïqueCénozoïque, plus précisément dans la période QuaternaireQuaternaire, qui se caractérise principalement par un cycle de glaciationglaciation et par la diversification du genre HomoHomo (dont l'apparition remonte à la fin du PliocènePliocène). L'Holocène est l'époque la plus récente. Elle débute il y a 11 700 ans et se caractérise par une période interglaciaire avec un adoucissement des températures par rapport à l'époque précédente, le PléistocènePléistocène. Cet environnement de vie favorable a permis un développement très stable de l'espèce humaine. Mais peut-on considérer que nous sommes encore, aujourd'hui, dans l'Holocène ?

Le réchauffement climatique, la disparition de nombreuses espèces animales, la modification des paysages, la pollution par des substances chimiques de synthèse... Depuis plusieurs décennies, l'humanité a en effet imposé sa marque et fortement impacté et modifié son environnement de vie, instaurant ainsi des changements globaux et profonds qui surpassent les forces naturelles. Depuis quelques années, de nombreux scientifiques avancent ainsi la nécessité d'instaurer une nouvelle époque géologique, qui permette de rendre compte de l'avènement du règne humain et de son impact sur la Terre. Cette nouvelle époque a un nom : l'Anthropocène, l'âge des humains.

12 sites candidats pour dater le début de l’Anthropocène

De toute l'histoire de la Terre, l'Anthropocène est ainsi la première période géologique qui se définit par le fait que ses habitants sont devenus le principal moteur des changements au niveau planétaire. S'il est clair que nous sommes entrés dans cette nouvelle période, encore faut-il établir à quelle date précise poser la transition avec l'Holocène. Car comme pour les autres périodes et époques, il est important de définir un critère de référence mais également un stratotype qui permettra de dater, un peu partout dans le monde, le début de cette nouvelle époque géologique.

Des groupes de réflexion ont ainsi été créés afin de réfléchir à cette problématique bien plus complexe qu'il n'y paraît. Douze sites potentiels ont été proposés : les sédiments marins de la baie de Beppu au Japon, les dépôts du Lac Crawford au Canada, les concrétionsconcrétions de la grotte Ernesto en Italie, les coraux du récif Flinder en Australie, les sédiments marins du bassin de Gotland en mer Baltiquemer Baltique, les carottes de glacescarottes de glaces de la péninsulepéninsule AntarctiqueAntarctique, les sédiments marins de l'estuaireestuaire de San Francisco aux États-Unis, les dépôts du lac de barrage de Searsville aux États-Unis, les dépôts du lac Sihailongwan en Chine, les tourbièrestourbières de Śnieżka Bog en Pologne, le sol urbain du Musée de Vienne en Autriche, et les coraux du West Flower Garden Banc dans le golfe du Mexique.

Du plutonium dans les sédiments, marqueur incontestable de l’empreinte humaine

Une nouvelle étude vient de montrer que la première de ces propositions, les sédiments de la baie de Beppu au Japon, pourrait bien représenter un choix judicieux. Car les sédiments du fond océanique, mais également les coraux de cette zone ont enregistré un changement majeur lié à l'activité humaine qui pourrait servir de référence pour dater le début de l'Anthropocène.

À partir de 1954, l'on y trouve en effet des dépôts de plutonium. Et cet élément radioactif n'a rien de naturel. Il s'agit d'un élément synthétique, produit par l'Homme et découvert pour la première fois en 1940 suite au bombardement d'un atomeatome d'uraniumuranium 238 par du deutérium. Les essais nucléaires qui ont suivi, dès le début des années 1950, ont donc engendré des retombées de plutonium qui ont été piégées dans les sédiments marins. Quel meilleur marqueur pour dater le début de l'impact humain sur l'environnement et le contrôle de processus physiquesphysiques complexes ?

Les sédiments et coraux de la baie de Beppu pourraient donc être utilisés comme référence pour définir le début de l'Anthropocène. C'est du moins ce que proposent les auteurs de l'étude publiée dans la revue Scientific Reports.

Au-delà de l'aspect scientifique, la définition de l'Anthropocène sur le même plan que les autres périodes géologiques met en lumièrelumière la puissance de l'impact humain sur la Terre et son équivalence par rapport aux grands processus naturels qui ont gouverné jusque-là l'histoire de notre Planète. Elle nous met face à notre responsabilité et nous rappelle que l'histoire humaine est indissociable de celle de la Terre.