Fin du plastique à usage unique, interdiction de détruire les invendus, création du principe pollueur-payeur... Place aux recycleries et aux ressourceries, à la vente en vrac ! Et adieu, cher ticket de caisse... Voici quelques unes des principales mesures du projet de loi contre le gaspillage et pour une économie circulaire que le Parlement doit adopter jeudi.

au sommaire

Le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire va être présenté jeudi au Parlement. S'inscrivant dans la mise en œuvre de la charte de l'environnement de 2004, il comporte une série de mesures qui visent à accélérer le changement des modèles de production et de consommation afin de réduire les déchets et préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat. L'objectif est de faire passer le pays d'une économie linéaire à une économie circulaire. La chasse au plastiqueplastique est ouverte, le principe du pollueur-payeurprincipe du pollueur-payeur verra le jour, et le bon vieux ticket de caisse disparaîtra...

Objectifs chiffrés

- Le texte inscrit dans la loi l'objectif de 100 % de plastique recyclé d'ici au 1er janvier 2025 ;

- Il vise l'interdiction de mise sur le marché des emballages plastiques à usage unique d'ici 2040 ;

- Il ambitionne une réduction de 50 % d'ici à 2030 du nombre de bouteilles en plastique à usage unique vendues.

Création de filières pollueur-payeur

La création d'une série de nouvelles filières pollueur-payeur (REP) va exiger des professionnels qu'ils financent la gestion des déchets liés à leurs produits. À compter de 2022 pour les matériaux de constructionconstruction (BTP), jouets, articles de sports et de loisirs, articles de bricolage et de jardinage ; et dès 2021, pour les mégots, puis en 2024, pour les lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques.

Les dépôts sauvages de déchets seront sanctionnés d'une amende forfaitaire de 1.500 euros.

Chasse au plastique

La fin du plastique ou des contenants à usage unique pour les repas servis sur place dans les fast-foods, est prévue au plus tard le 1er janvier 2023. Fini aussi le plastique pour les jouets offerts avec les menus enfants.

- Interdiction de tous les produits fabriqués à base de plastique « oxodégradable » qui, en se fragmentant, participe à la pollution des océans.

- Interdiction à compter du 1er janvier 2021 de la distribution gratuite de bouteilles en plastique dans les établissements recevant du public (plus de 300 personnes).

- Interdiction progressive des microplastiquesmicroplastiques « intentionnellement ajoutés » dans les cosmétiques, détergents, produits d'entretien ou dispositifs médicaux d'ici à 2027, afin de lutter contre ces particules qui polluent les océans.

Information du consommateur

- Indice de « réparabilité » pour les équipements électriques et électroniques, sur le modèle de l'étiquette énergieénergie. Il permettra au consommateur de savoir si le produit est facilement réparable ou non.

- Obligation d'informer sur la disponibilité des pièces détachées nécessaires à la réparation des équipements électriques, électroniques et biens d'ameublement.

Invendus et réemploi

Le texte interdit la destruction d'invendus non alimentaires neufs et crée une obligation de réemploi (incluant le don), de réutilisation ou recyclagerecyclage. Pour les produits de première nécessité, notamment d'hygiène, le recyclage est interdit et le don obligatoire.

Création d'un fonds de réemploi à hauteur de 30 millions d'euros destinés aux recycleriesrecycleries, ressourceries et autres structures de l'économie solidaire, voire aux entreprises privées, sous condition.

Développement du vrac

Le projet de loi favorise la vente en vrac et prévoit que tout consommateur « peut demander à être servi dans un contenant apporté par ses soins, dans la mesure où ce dernier est visiblement propre et adapté à la nature du produit acheté ».

Consigne... en pointillé

Alors que le gouvernement souhaitait mettre en place initialement une consigne pour les bouteilles plastique, il laisse finalement aux collectivités jusqu'en 2023 pour tenter de montrer qu'elles peuvent améliorer la collecte des bouteilles, sans passer par la consigne. Dans le cas contraire, le gouvernement « définira la mise en œuvre » d'une consigne après concertation. En attendant, des expérimentations sont possibles dans les territoires volontaires.

Tri sélectif

Le texte veut généraliser la signalétique sur le geste de tri, via le logo « Triman », avec des règles écrites expliquant clairement dans quelle poubelle l'emballage ou le produit doit être jeté.

Il vise à harmoniser la couleurcouleur des poubelles sur l'ensemble du territoire d'ici le 31 décembre 2022 : jaune pour les plastiques, métauxmétaux et tous les autres matériaux ; bleu pour le papier-carton si la collectivité le collecte à part ; vert pour le verre ; marron pour les déchets naturels comme les épluchures et biodéchets ; gris pour les ordures ménagères.

Médicaments à l'unité

Le projet de loi ouvre la voie à la délivrance de certains médicaments à l'unité dans les pharmacies à partir du 1er janvier 2022, laissant toutefois la liberté aux pharmacienspharmaciens de le faire ou non.

Perturbateurs endocriniens

Les fabricants devront mettre en ligne et en « open dataopen data » (exploitable sur le net) des informations sur la présence éventuelle de perturbateurs endocriniens dans leurs produits. Le pouvoir réglementaire pourra imposer aux fabricants de certains produits contenant des perturbateurs endocriniensperturbateurs endocriniens d'apposer un pictogramme « déconseillé aux femmes enceintes ».

Tickets de caisse

Fin de l'impression systématique des tickets de caisse, sauf demande expresse du client. Seront concernées les transactions en dessous de 10 euros à partir du 1er septembre 2020, de 20 euros au 1er janvier 2021, puis en dessous de 30 euros à l'horizon du 1er janvier 2022.

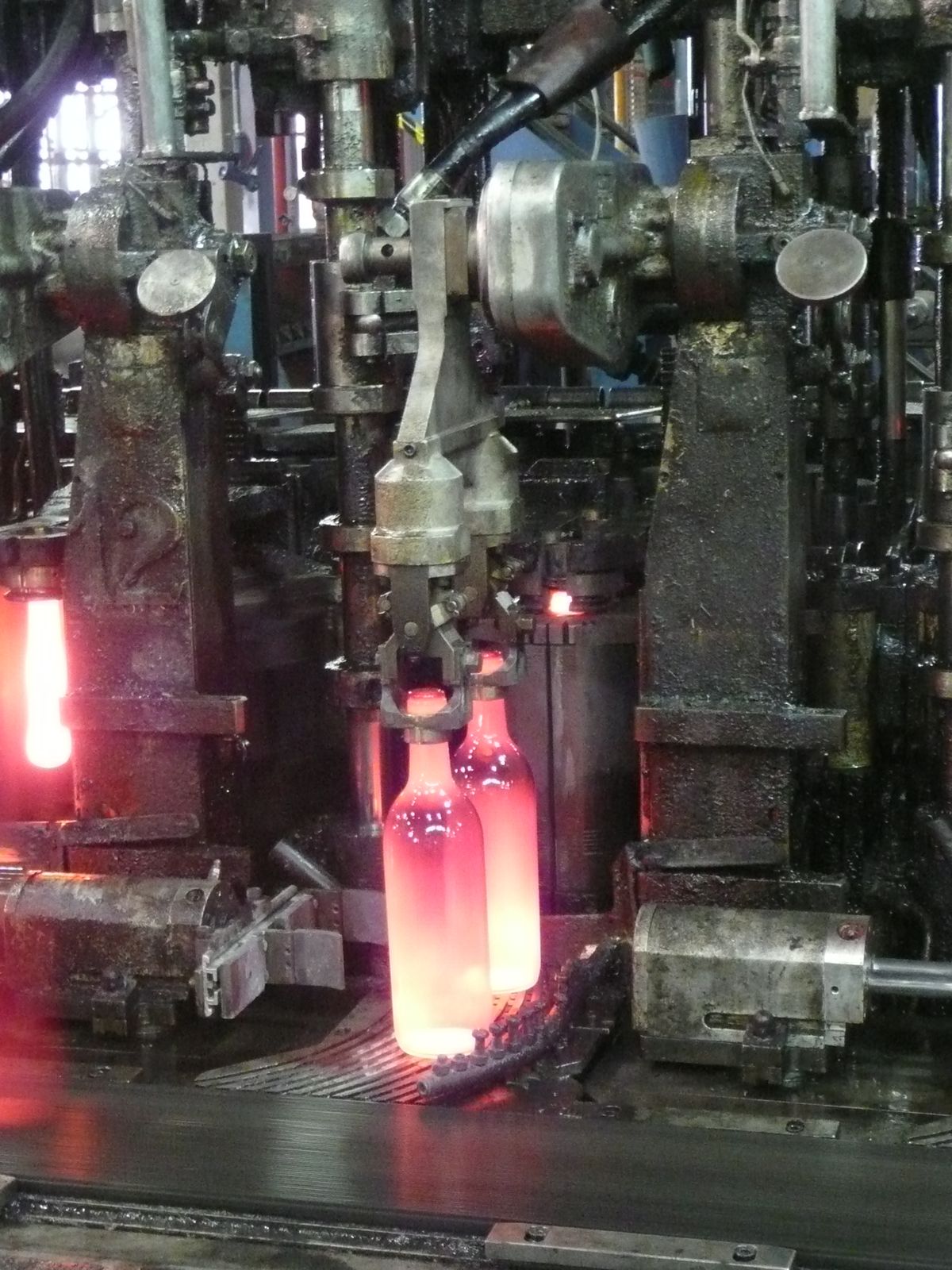

Le recyclage du verre en images

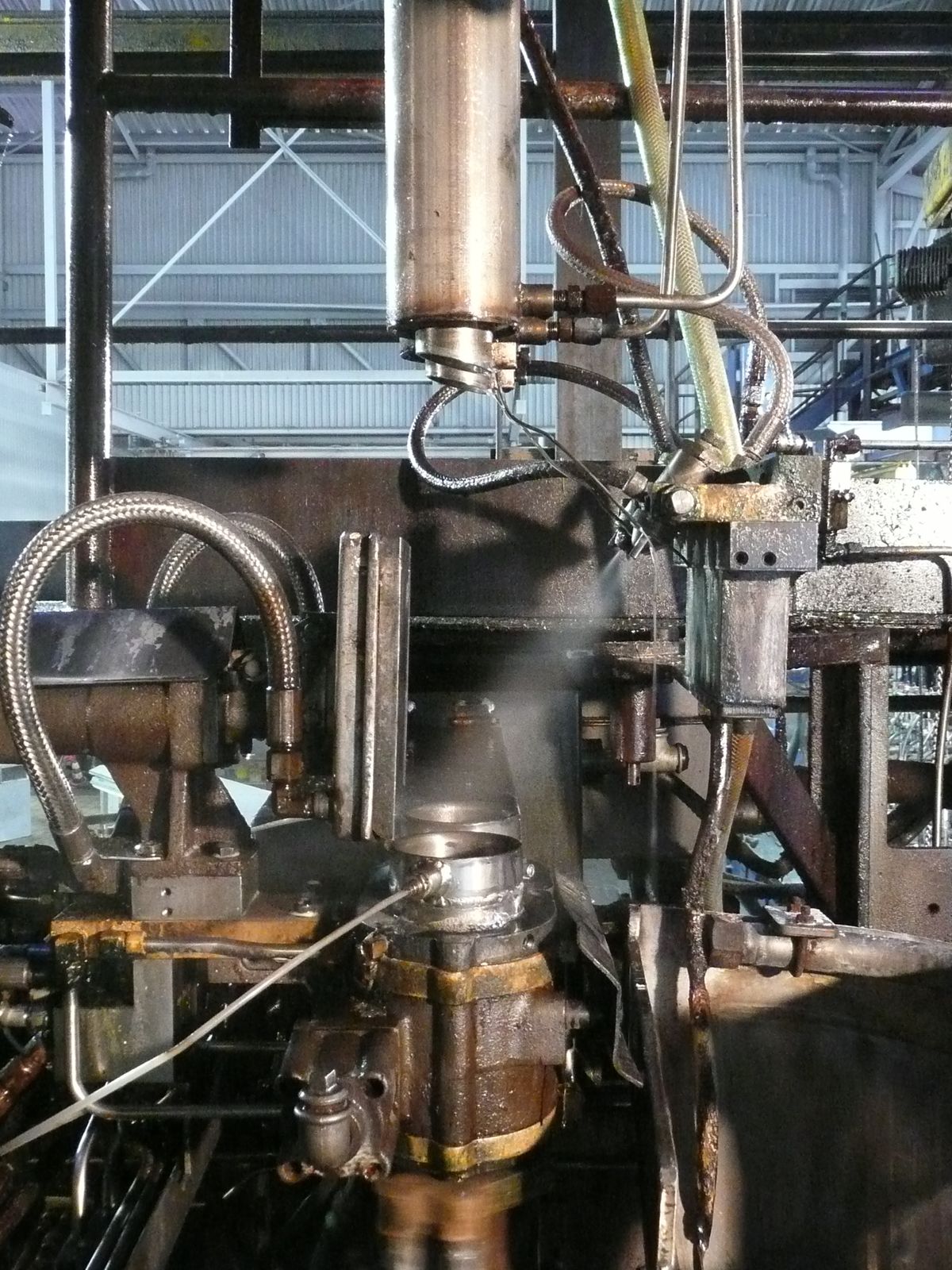

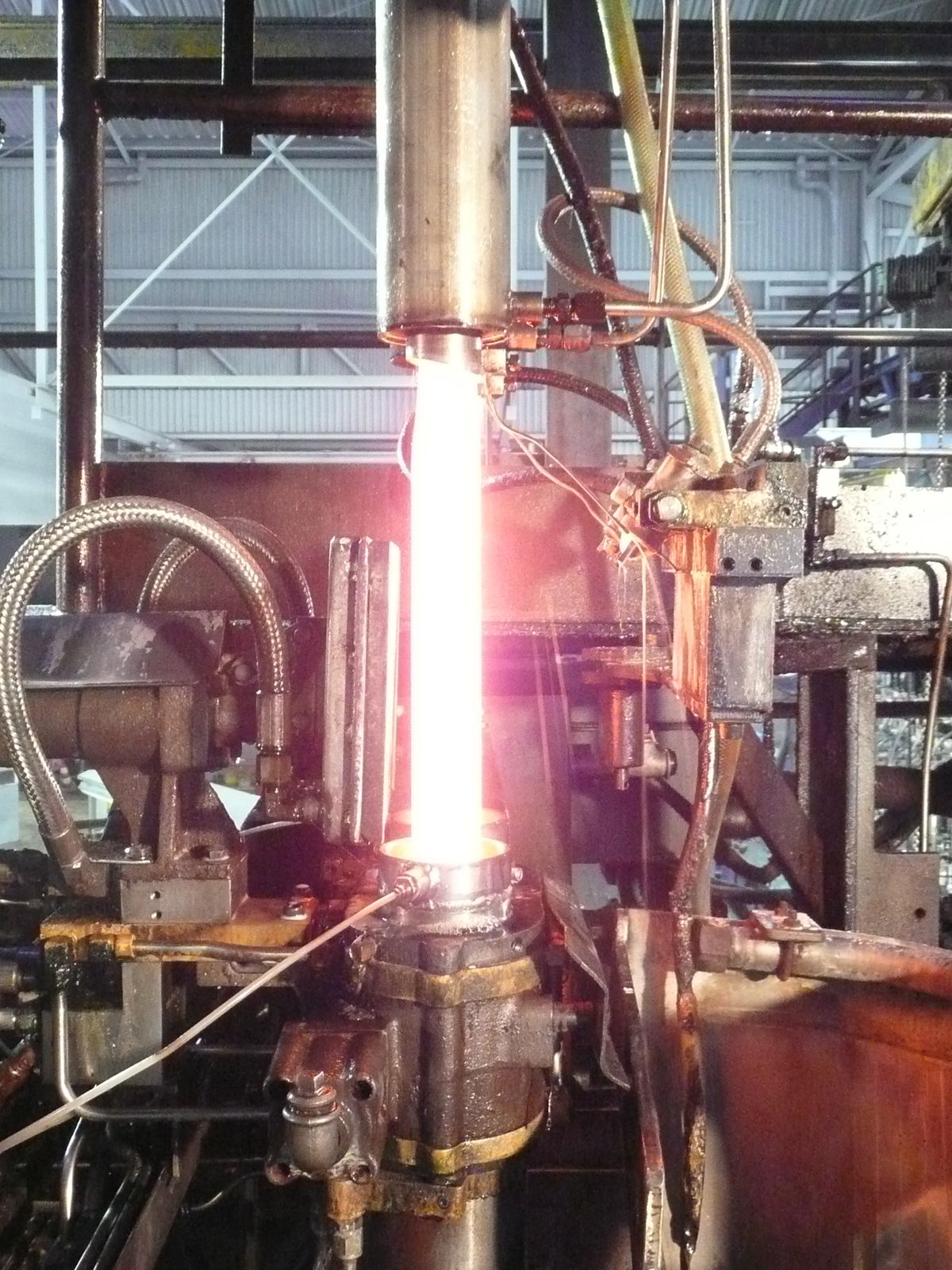

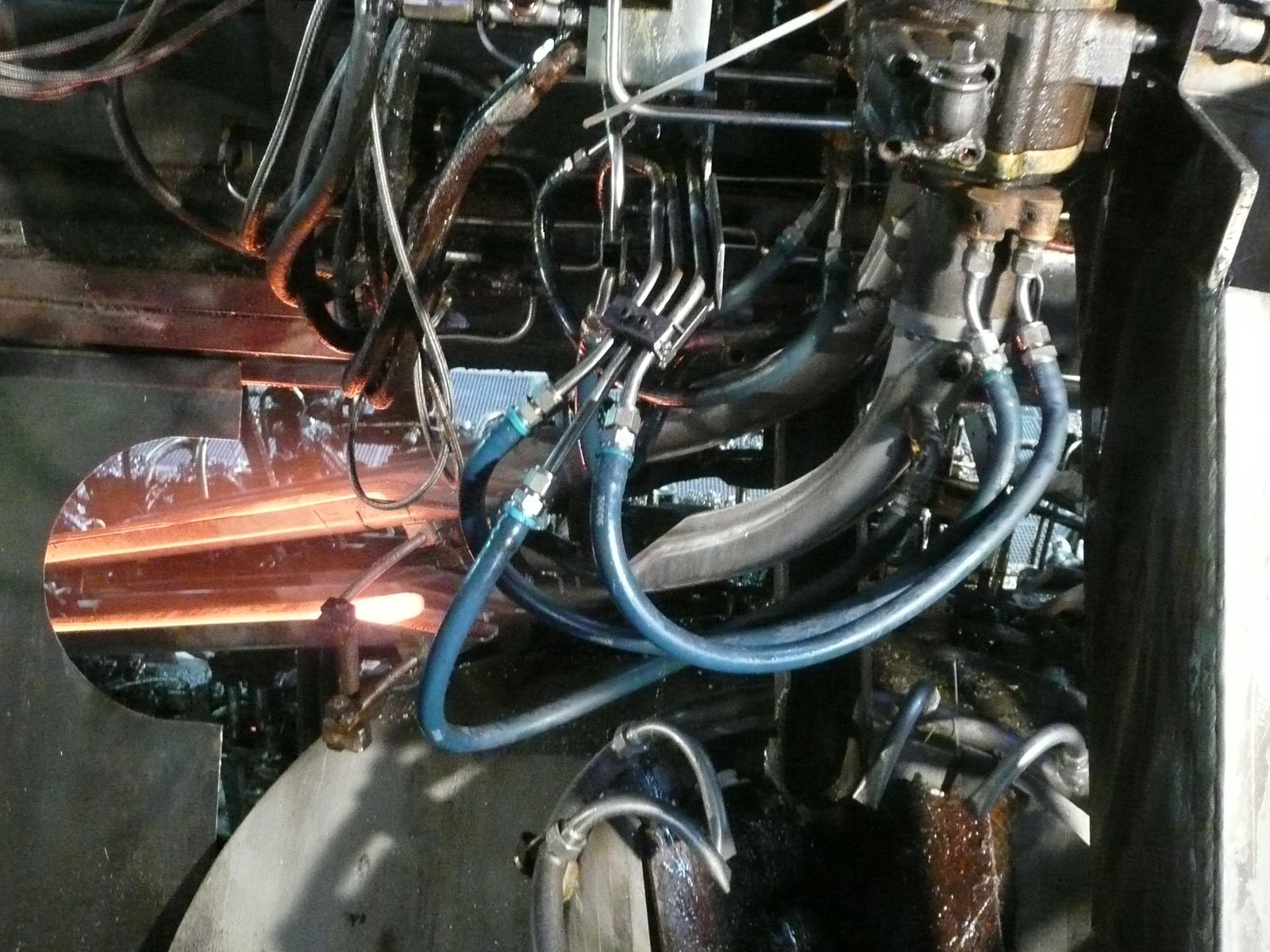

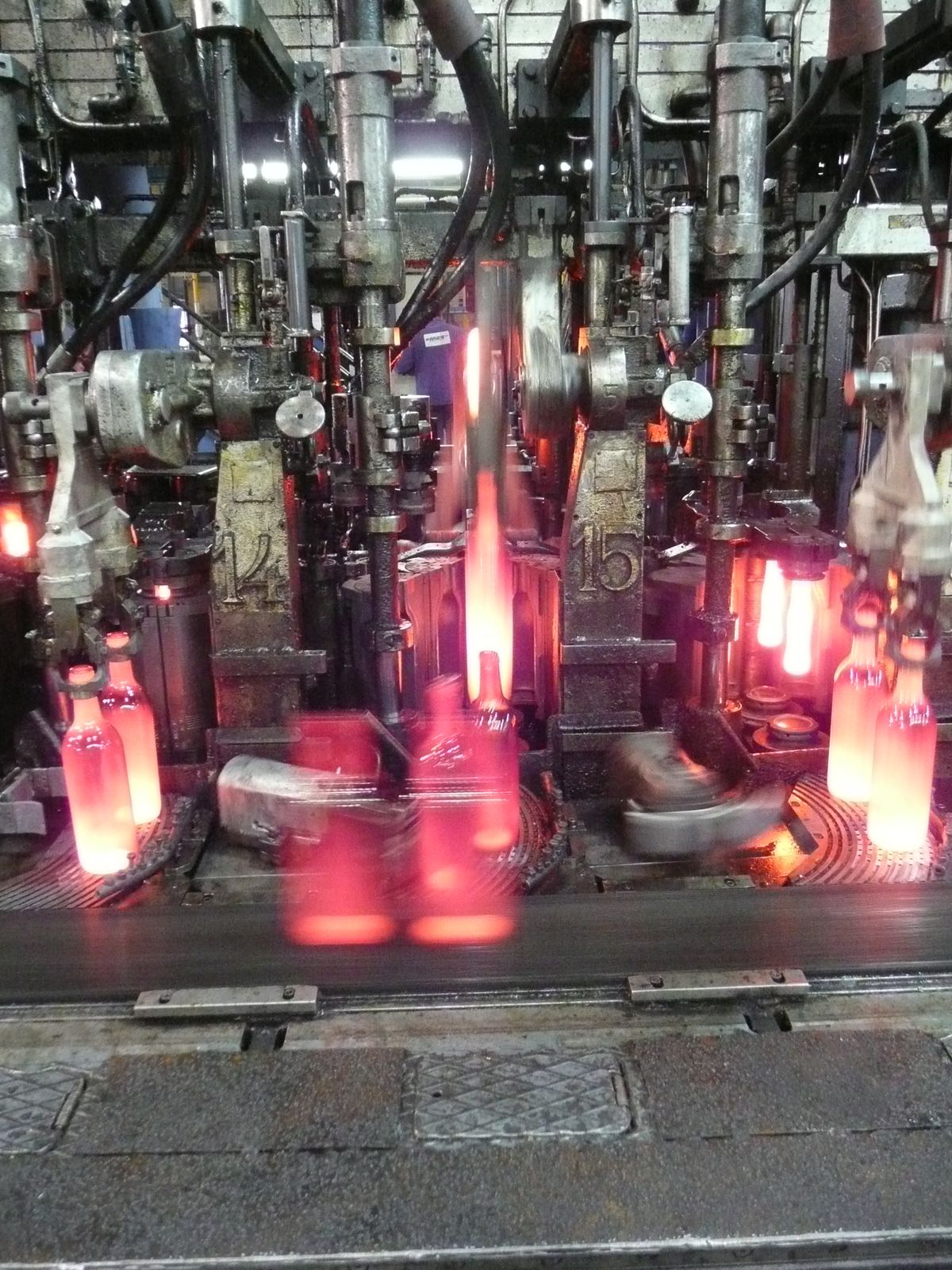

L'usine de verrerie d'OI de Béziers tourne 24h/24 et produit un million de bouteilles par jour (350 millions par an) avec un seul four qui est capable de produire 450 tonnes de verre en fusionfusion par jour.

Son centre de recyclagerecyclage, Ipaq, reçoit de 350 à 600 tonnes de verre par jour et fournit du calcincalcin pour les emballages en verre (120.000 tonnes) et pour la production de fibres de verre isolantes (30.000 tonnes).

© G. Macqueron, Futura-Sciences