au sommaire

Homogénéité des groupes sur Facebook et étroitesse du Web

Dans son analyse sur les relations de cause à effet entre la composition des messages des statuts et l'entregent d'une personne, la Data Team de FacebookFacebook a aussi souligné l'importance de l'homogénéité des groupes (c'est-à-dire la tendance à avoir le même type de comportement que ses relations) : si le groupe auquel on appartient écrit des messages longs ou commente beaucoup, on a tendance à avoir le même comportement pour se conformer aux usages du groupe. Les sociologues ont depuis longtemps mis cela en évidence, notamment dans les pratiques adolescentes, comme l'a montré Dominique Pasquier. Mais ce n'est pas le cas seulement des plus jeunes : nous faisons groupe également parce que nous avons des pratiques similaires.

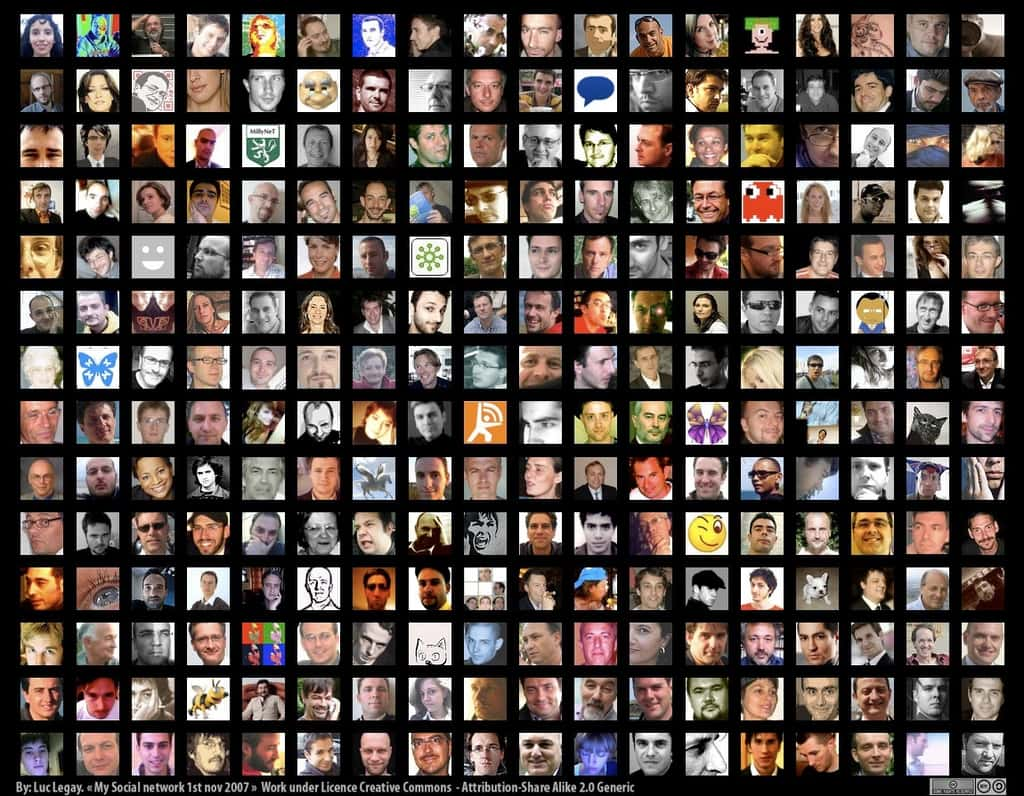

En moyenne, un internaute échange activement avec 10 % de ses amis. © DR

C'est « l'homophilie » qu'évoque Danah Boyd, c'est-à-dire cette capacité dans un monde en réseau à ce que les gens se connectent à des gens qui leur ressemblent a un corolaire : il est désormais facile de ne pas accéder au point de vue de gens qui ne pensent pas comme vous. « Nous vivons tous dans nos propres mondes, avec des gens qui partagent nos valeurs, et avec les médias en réseau, il est souvent difficile de voir au-delà. (...)) La technologie ne bouleverse pas les clivagesclivages sociaux. Au contraire, elle les renforce. »

Un utilisateur échange activement avec 10 % de ses amis Facebook

En 2009, des chercheurs en sciences sociales employés par Facebook pour en étudier les effets sur la sociabilité ont publié un rapport analysant de quelle manière s'organise la communication entre les membres du réseau, explique l'anthropologue Stefana Broadbent dans son récent livre, L'intimité au travail. « Il en est ressorti qu'en moyenne les utilisateurs comptaient cent vingt amis, mais qu'ils communiquaient activement avec moins de 10 % d'entre eux. Les chercheurs ont défini ainsi 4 types de réseaux différents :

- les amis, c'est-à-dire l'ensemble des relations d'une personne ;

- ceux avec lesquels il y avait une communication réciproque ;

- ceux avec lesquels il y avait une communication à sens unique et

- ceux avec lesquels il y avait des relations maintenues (quand les gens cliquent sur le fil d'actualité d'une relation ou visitent plusieurs fois le profil).

Ils ont montré que les personnes ayant 120 amis (un chiffre qui correspond à la majorité des utilisateurs), sont activement engagées avec moins de 10 personnes. L'utilisateur moyen laisse des commentaires sur les photos, le murmur ou les statuts de 7 relations, et envoie des messages ou tchatte avec 6 amis. » Les utilisateurs sont engagés de façon passive avec une vingtaine d'amis seulement. Or, c'est « cet engagement passif qui donne aux utilisateurs du site l'impression que grâce à Facebook ils communiquent plus et restent en contact avec davantage de gens. »

Facebook : un « enfermement consenti », pas une ouverture sociale

OlivierOlivier Ertzscheid, maître de conférencesmaître de conférences en Sciences de l'information et de la communication au département Infocom de l'IUT de La Roche-sur-Yon, explique dans un billet sur la taille du Web que nous fréquentons que l'une des conséquences de cette homogénéité et de cette homophilie « signifie qu'une fois sur quatre, je vais naviguer là où "mes amis" ou "les amis de mes amis" m'envoient naviguer ». Sur Facebook, plus encore que sur le Web, le diamètre de ce que nous visitons ne semble cesser de se restreindre. Notre univers est borné par nos « amis », comme il l'était il y a cent ans par notre voisinage et notre niveau social - et nos amis sont bien évidemment le plus souvent aussi le reflet de cela.

Difficile de mesurer si « l'enfermement consenti » ou « la logique documentaire concentrationnaire » ou « uniformisante » à l'œuvre sur les sites sociaux est moindre qu'elle a pu l'être, dans le réel, où à l'époque où nous ne consultions que les trois premiers résultats de GoogleGoogle.

Facebook et l'étroitesse du Web

Comme le dit encore Olivier Ertzscheid, c'est peut-être dans nos représentations que le Web, vu via Facebook, est porteur d'une rupture radicale. Avec Facebook, le Web n'est plus synonyme d'altérité, de décalage. Il n'est plus un lieu d'exploration inépuisable, comme nous avons bien souvent tendance à le croire. Au contraire. Il borne le Web que nous fréquentons, qui est toujours plus étroit que nous ne le pensons - nous revenons pourtant le plus souvent toujours sur les mêmes sites. Cela participe certainement de son mûrissement et de son installation comme média à part entière. L'internetinternet - et l'internet vu depuis Facebook - échappe de moins en moins à la logique de média social qui le caractérise.