au sommaire

La plume est assez vieille dans l'histoire des animaux : elle est le résultat d'une longue évolution qui lui est propre. En effet, chaque type de plume a subi une évolution particulière qui la rend aussi apte que possible à remplir le rôle qu'elle a actuellement chez les oiseaux. Découvrez-en plus sur les plumes des rapacesrapaces et le vol de ces animaux.

Les plumes des rapaces jouent un rôle essentiel pour le vol de ces animaux. Sur cette photo, on voit bien le plumage de l'aigle. © Morfar, DP

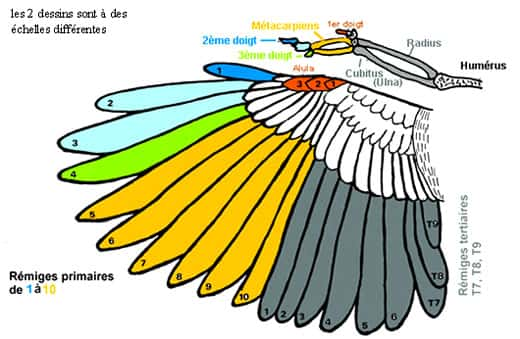

Implantation des rémiges primaires et secondaires sur une aile de passereau. © Gaston Gast

Formation des plumes

La plume est une substance cornée fine et légère, engendrée par une dépression de la peau appelée « folliculefollicule ». Comme les cheveux ou les onglesongles, elle est constituée d'une substance protéique, la kératinekératine, qui lui confère résistancerésistance et souplesse.

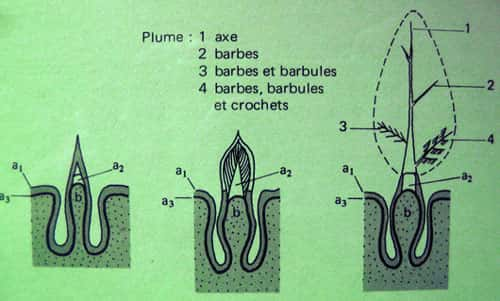

La formation d'une plume commence par la prolifération très rapide de cellules germinatives ; elles forment un tube entouré d'une gaine qui sort rapidement du follicule. Ce tube contient une masse pulpeuse (pulpe) de vaisseaux sanguins et de nerfsnerfs. En quelques jours, cette gaine atteint sa taille définitive et l'extrémité laisse déjà échapper la plume. Par frottement et lissage, la gaine va disparaître ; il ne restera dans la peau que la partie inférieure du tube, le calamuscalamus. À la fin de sa croissance, la plume n'est plus qu'une structure morte qui ne reçoit plus aucun apport sanguin. Elle est soumise à toutes les influences et altérations physico-chimiques et sera remplacée à la prochaine muemue.

Formation cutanée des plumes. © Reproduction et utilisation interdites

Le rachis, le calamus, le vexille et les barbules

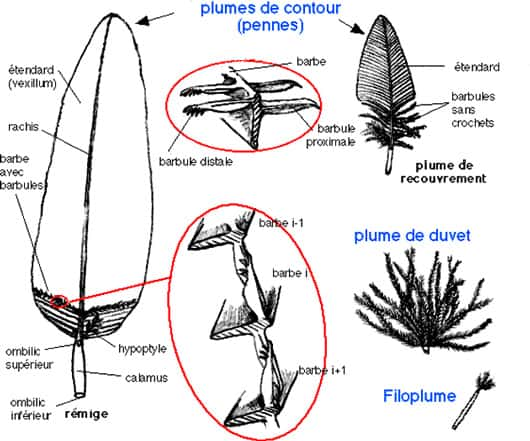

La plume est constituée d'une tige principale, le rachisrachis ; à la base de celui-ci, se trouve le calamus qui est fiché dans la peau et maintenu par des tissus musculaires. Implantées d'un même côté sur le rachis, les barbes forment le vexille externe (partie exposée au ventvent et courbée vers le bas) et le vexille interne (partie sous le vent et légèrement relevée).

Les barbes sont elles-mêmes garnies de barbulesbarbules maintenues entre elles grâce à des barbicelles. Lorsque les barbules se séparent, l'oiseauoiseau se lisse les plumes à l'aide de son bec, afin de les ramener dans la bonne position.

Structure et différentes plumes. © Reproduction et utilisation interdites

Tectrices, rémiges, rectrices, duvet (plumules), filoplumes et vibrisses

La partie la plus visible du plumage des oiseaux est constituée par les plumes de contour qui englobent :

- les tectricestectrices, petites plumes qui recouvrent la tête, le corps, la base des ailes et de la queue ;

- les rémigesrémiges, qui constituent la surface portante de l'aile ;

- les rectricesrectrices, ou grandes plumes de la queue.

Les plumules, ou duvet, nécessaires à l'isolation thermiqueisolation thermique de l'animal, sont situées près du corps sous les plumes de contour. Elles ont les barbules libres ; le rachis est souvent absent ou très court.

Les filoplumes sont réduites à un rachis filiformefiliforme porteur de quelques barbes au sommet. Elles sont mêlées aux autres plumes et leur base est bien innervée ; elles aident vraisemblablement l'oiseau à mettre ses plumes en place lors de sa toilette.

Les vibrissesvibrisses, composées d'un rachis nu et ressemblant à des poils, sont disposées le plus souvent autour des yeuxyeux et au coin du bec chez les rapaces, martinets, engoulevents, etc.

Sur certaines plumes, la base inférieure du rachis peut comporter une plume secondaire appelée « hyporachis ».

Mue des oiseaux et implantation des plumes : ptérilies et aptéries

L'implantation des plumes est irrégulière ; les oiseaux possèdent des zones de peau où les plumes poussent, les ptérilies, et d'autres zones dégarnies de plumes, les aptéries.

Chez les oiseaux, la mue est le renouvellement périodique du plumage destiné à compenser l'usure et la décoloration. La mue partielle n'affecte que les tectrices (petites plumes qui recouvrent la tête et le corps, la base des ailes et de la queue) et non pas les pennes (rémiges et rectrices). La mue complète affecte l'ensemble du plumage. La mue s'accomplit selon un ordre bien déterminé pour chaque espèceespèce ou groupe d'espèces. En règle générale, la mue et la reproduction sont bien dissociées dans le temps car elles sont toutes deux éprouvantes pour l'organisme de l'oiseau.

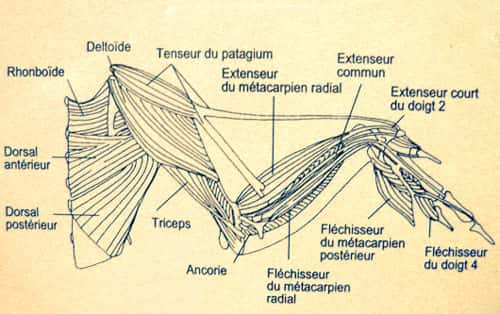

Musculature d'une aile. © Reproduction et utilisation interdites

Plumage des mâles et muscles des oiseaux

Chez de nombreuses espèces, le plumage des mâles est coloré. Ce plumage ne sert pas seulement à séduire les femelles, c'est aussi un signal qui éloigne les mâles rivaux quand l'oiseau défend son territoire et sa femelle. La fonction du plumage coloré est analogue à la fonction du chantchant (nuptial) du mâle. Par contre le plumage des femelles et des jeunes est terne et sert au camouflage ; on l'appelle aussi « plumage cryptiqueplumage cryptique ».

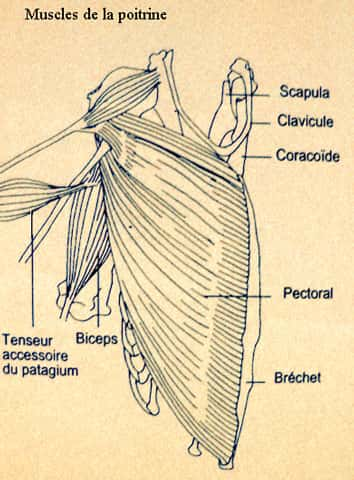

Sous les plumes d'une aile se cachent seulement de la peau, des tendons et quelques os car il est clair que les muscles qui servent à l'oiseau pour battre des ailes ne font pas partie du plan portant.

Musculature de la poitrine d'oiseau. © Reproduction et utilisation interdites

Vol des oiseaux : sustentation et propulsion, intrados et extrados

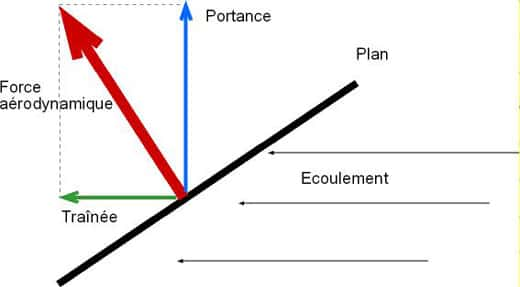

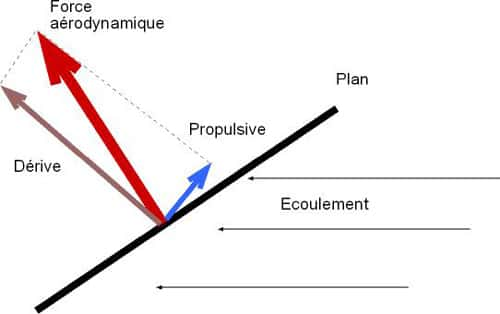

Cette aile n'a pas pour fonction la simple pénétration dans l'air : la concavité du dessous de l'aile est favorable à la sustentation et même à la propulsion. Chaque type d'oiseau possède sa spécialité pour exploiter les courants d'air. Les contraintes qui s'exercent occasionnent ce que l'on appelle la « force aérodynamique » qui entraîne l'aile vers le haut. Examinons les quelques croquis suivants.

Notion pratique de portance. © Reproduction et utilisation interdites

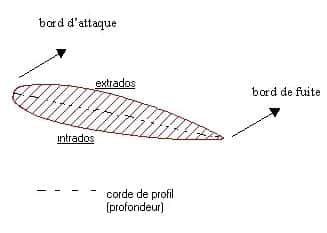

Profil d'une aile d'avion… ou d'oiseau ! © Reproduction et utilisation interdites

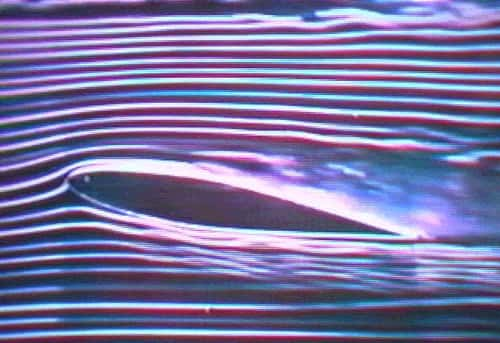

Sous l'aile (l'intrados)), l'air circule sans contrainte ; le flux est constant, régulier. Il n'est légèrement dévié qu'à la fin. Au-dessus de l'aile (l'extrados), le flux est dévié dès le début, obligé de contourner le profil.

Flux autour de l'aile. © Reproduction et utilisation interdites

Bord d'attaque et bord de fuite : la force aérodynamique

Le profil de l'aile a une forme particulière : l'avant est nommé « le bord d'attaque » et l'arrière le « bord de fuite ». Passer d'un bout à l'autre en ligne droite, c'est ce que fait globalement le flux qui circule sous l'aile. Mais impossible de faire un trajet aussi direct par le dessus de l'aile : l'air doit contourner l'extrados... et un détour, c'est plus long ! D'autant qu'il faudra absolument essayer de rattraper le retard, lequel crée donc une différence de vitesse entre les deux flux.

Cette différence d'itinéraire et de temps bouscule les flux d'air. Celui d'en haut tente donc de combler naturellement le retard se créant par rapport à celui du dessous pour arriver en même temps au bord de fuite. Le résultat est une accélération du flux supérieur dès qu'il est engagé dans ce processus d'inégalité. Et, point essentiel, cette accélération fonctionne comme aspirateuraspirateur pour le nouveau flux d'air qui arrive au bord d'attaque sur l'extrados. Ce perpétuel jeu anti-vide produit la « force aérodynamique ». L'aile est bien contrainte à aller vers le haut, et, qui plus est, légèrement vers l'avant. Les forces en présence sont représentées sur les schémas ci-dessous.

Forces exercées sur l'aile. © Reproduction et utilisation interdites

Forces provoquant une poussée. © Reproduction et utilisation interdites

Deux cas de figure se présentent :

- En atteignant l'intrados, l'air se bouscule, se presse sous l'aile, et il en résulte une compression bien au-delà du profil.

- En atteignant l'extrados, l'air ne peut continuer son chemin tout droit car sinon il y aurait le vide derrière l'aile.

Filets d'air, convexité de l'aile et alule

Les filets viennent donc se coller au profil, et cette courbe a un effet de succion sur l'aile par la dépression qu'elle engendre. Passé le profil, la dépression continue puisqu'il faut que les filets d'air s'écoulent en réagissant à l'effet de compression de l'intrados. Les deux effets s'additionnent (pression sous l'aile et succion sur l'aile), mais l'effet « aspirateur » de la dépression est bien plus puissant. C'est donc essentiellement de sa convexité qu'une aile tire ses performances. Tout cela fonctionne très bien tant que les filets d'air restent « collés » sur l'aile, au plus près de l'avant. Mais une basse vitesse ou une mauvaise orientation de l'aile provoquent des décollements, puis des tourbillonstourbillons néfastes. En aviation, on appelle cela « décrocher » : les filets de l'extrados se décollent et l'aile n'est plus aspirée... c'est la descente. Les oiseaux utilisent depuis longtemps leur stratagème naturel selon le même principe, en l'occurrence un accessoire fait de simples plumes : c'est l'alule, groupe de plumes bien visibles chez les oiseaux évoluant à basse vitesse, particulièrement chez ceux qui se posent. L'alule est un petit déflecteur d'air. Cela permet à l'oiseau qui ralentit, par exemple pour se poser, de repousser le moment du décrochagedécrochage.

Alule. © Reproduction et utilisation interdites

Si vous voulez apercevoir l'alule en fonction sur un oiseau volant, mieux vaut quand même observer un oiseau de grande taille, des vautours par exemple, car la chose n'est pas grande ! Elle n'en demeure pas moins très efficace.

Les plumes présentent un autre avantage c'est d'être déformables et orientables une par une. En effet, les contraintes du vol imposent des efforts violents sur la structure qui se déforme, plie, mais ne rompt pas. La surface alairealaire est ainsi variable à loisir pour s'adapter instantanément et au mieux. Chacune des deux ailes est déformable séparément. Un plan portant souple, léger, solide, performant, à géométrie variable instantanée et multiple, voilà chose que l'Homme ne pourra sans doute jamais copier.

Aigle ravisseur en vol plané. © Reproduction et utilisation interdites

Rapaces : vol plané et courants d'air ascendants

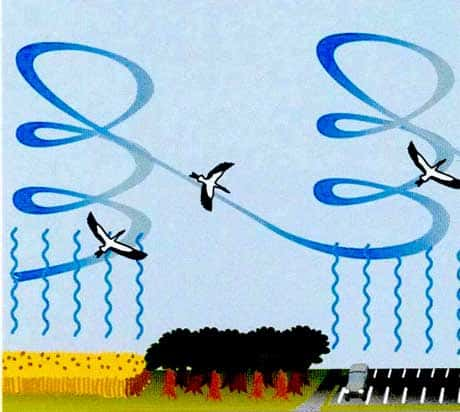

Les rapaces utilisent des courants d'air ascendants pour le vol planévol plané (notamment l'air chaud qui s'élève très haut). Or, il s'avère qu'une aile large délivre son maximum d'efficacité lorsque son incidenceincidence par rapport au vent est assez prononcée.

Notons qu'au-dessus de la mer, les conditions aérologiques ne sont pas favorables pour du vol plané, car les ascendances thermiques ne se créent pas et les rapaces qui se nourrissent de poissonspoissons ne planent pas au-dessus de l'eau...

Ascendants et vol plané. © Reproduction et utilisation interdites

Les rémiges digitées des grands oiseaux planeurs

Plus une aile est large, plus elle génère de gros tourbillons. Il s'en produit de tous les côtés de l'aile. Certains, ceux générés par l'arrière, sont turbulents dans le mauvais sens et risquent de freiner l'oiseau.

Pour contrer le phénomène, les grands planeursplaneurs qui étalent de larges ailes ont un bord de fuite où les plumes s'écartent. Le bord paraît ainsi dentelé. Cela n'annule pas le phénomène, mais transforme les grands tourbillons en petits.

Digitation des rémiges et petits tourbillons. © Reproduction et utilisation interdites

Les grands oiseaux planeurs ont des rémiges digitées. Au bout de chacune un tourbillon spiralé se forme et revient vers l'aile en formant un rond. La succession de ces ronds forme un tunnel qui se rétrécit vers l'arrière et dans lequel l'air s'engouffre en étant accéléré. L'oiseau en retire un effet propulseurpropulseur avec une consommation d'énergieénergie nulle.

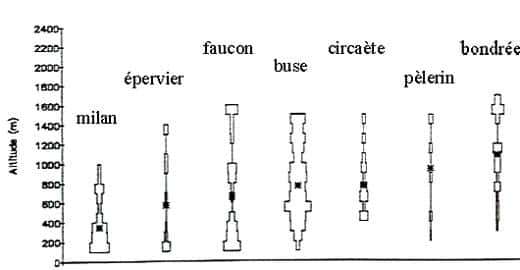

Vitesse et altitude de vol des rapaces

Face à un vent puissant ou quand il faut aller vite, les champions de vitesse comme le faucon pèlerinfaucon pèlerin lors de ses piqués, offrent un exemple de forme orientée vers l'arrière et de surface portante réduite. Ceci est favorable à la fois à la vitesse et à la stabilité.

Les rapaces volent à des altitudes différentes et de manière différente mais ils sont tous performants !

Altitudes de vol de différents rapaces. © Reproduction et utilisation interdites

Migrations : des rapaces migrateurs, d'autres sédentaires

La puissance de vol des rapaces diurnesdiurnes les prédispose à voyager, aussi le comportement migrateurmigrateur est-il bien répandu parmi eux. Plusieurs espèces européennes vont hiverner dans la zone tropicale africaine et au-delà. D'autres échelonnent leurs quartiers d'hiverhiver des lieux de naissance à l'équateuréquateur, ou seulement jusqu'à la Méditerranée.

Il en est de sédentaires, surtout dans les pays méridionaux. Les raisons alimentaires de ces différences ne sont pas toujours évidentes. Les espèces qui voyagent au vol à voilevol à voile évitent de survoler la mer. On observe donc de grandes concentrations de rapaces migrateurs dans les régions de détroits, à l'issue de la Baltique, à Gibraltar et au Bosphore -- à un moindre degré le long de certaines côtes, sur des reliefs bien orientés et sur des cols.