Il y a quelques jours, le Global Methane Budget révélait que les émissions de méthane (CH4) sont en augmentation. Un problème lorsque l’on sait que le méthane est un gaz à effet de serre 30 fois plus réchauffant que le CO2 !

au sommaire

Depuis le début de l'année 2020, toute la région arctique connait des températures au-dessus de la normale. Certains records ont même été battus. Une situation qui inquiète les chercheurs à plus d'un titre. Notamment parce qu'elle accélère la fonte du pergélisol. Et ainsi, potentiellement, la libération dans notre atmosphère, une quantité importante de méthane (CH4)) -- jusqu'alors pris au piège dans ce sous-sol gelé sous forme de matièrematière organique --, un puissant gaz à effet de serre.

Il y a quelques jours, les conclusions du Global Methane Budget -- un programme de recherche dédié -- se voulaient rassurantes à ce sujet. Elles n'en pointaient pas moins une hausse alarmante des émissionsémissions mondiales, la concentration de méthane dans l’atmosphère de la Terre atteignant désormais quelque 2,5 fois ce qu'elle était au cours de l'ère préindustrielle !

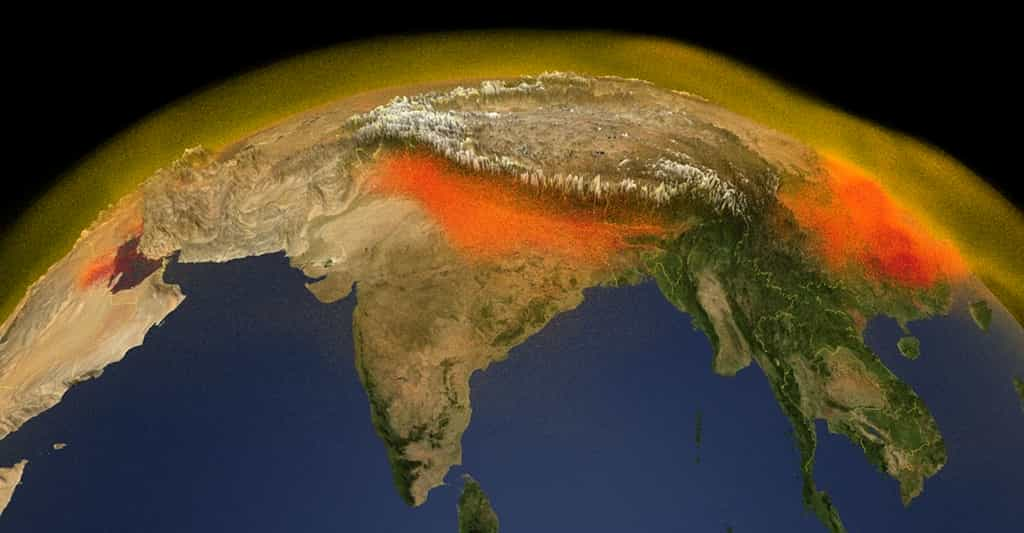

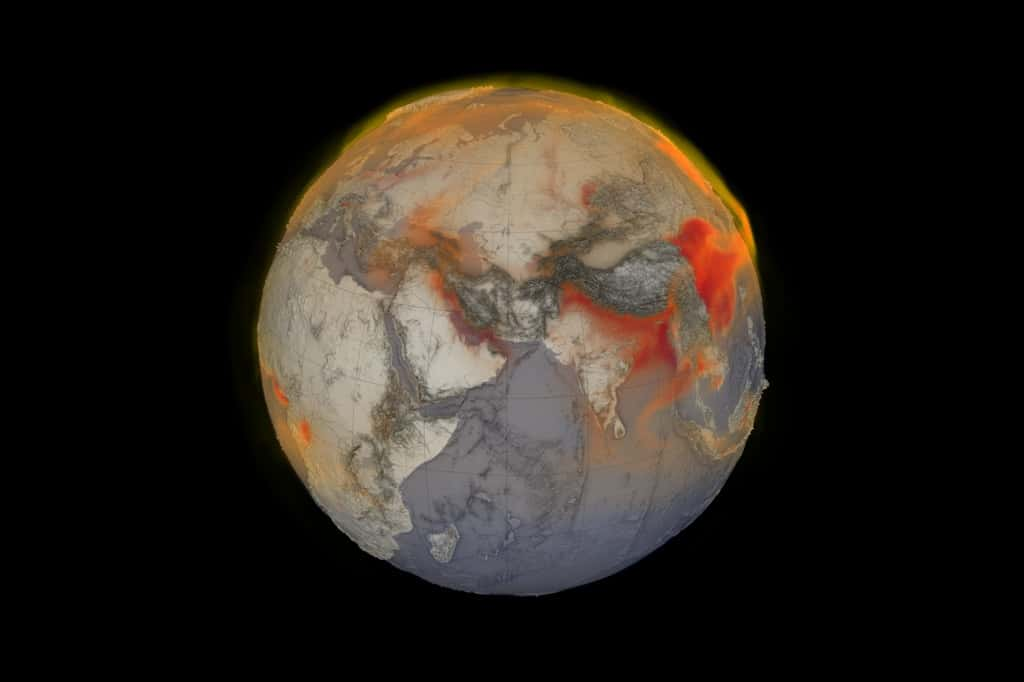

Et pour nous donner une image de la situation, la NasaNasa a publié une vidéo en 3D montrant les émissions et la circulation du méthane dans notre atmosphère sur l'année 2018. Elle montre clairement comment les émissions de méthane varient au fil des mois et des lieux.

D’où vient ce méthane ?

Pour réduire ces émissions, les chercheurs doivent d'abord en identifier les sources. Ces sources sont un peu fonction des régions. Mais selon les scientifiques, environ 30 % de celles-ci sont à localiser sur des zones humides, y compris les étangs, lacs et rivières. 20 % du méthane est émis par l'agriculture, notamment par l'élevage, la gestion des déchetsdéchets et la riziculture. L'extraction du pétrolepétrole, du gaz et du charboncharbon est responsable de 30 % des émissions. Le reste provient de sources dites mineures : les incendies de forêt, la combustioncombustion de la biomassebiomasse, les termites, les barrages ou les océans. Et pour l'instant encore, dans cette catégorie, le pergélisolpergélisol.

Pour étudier ces sources d'émission de méthane et compte tenu des enjeux en matière de réchauffement climatiqueréchauffement climatique, les chercheurs mobilisent aujourd'hui de nombreux outils : des inventaires des activités humaines, des données satellites ou recueillies par des avions, des modèles d'émission ou des modèles atmosphériques, etc.

La Nasa traque les émissions de méthane, puissant gaz à effet de serre

Avant de vouloir réduire les émissions d'un gaz à effet de serre en particulier, il faut en connaître les sources et la dynamique. C'est ce que des chercheurs de la Nasa espèrent faire avec un nouveau modèle 3D qui éclaire les mouvementsmouvements de méthane dans notre atmosphère.

Article de Nathalie MayerNathalie Mayer paru le 26/03/2020

Le méthane (CH4). Selon les experts, ce gaz serait responsable de 20 à 30 % de l'augmentation des températures enregistrée à ce jour dans le contexte du réchauffement climatique. Et des chercheurs de la Nasa (États-Unis) présentent aujourd'hui un nouvel outil 3D destiné à visualiser la diversité des sources de ce puissant gaz à effet de serre et à suivre ses concentrations et ses déplacements dans l'atmosphère.

Rappelons que le potentiel de réchauffement global (PRG) du méthane est 25 fois supérieur à celui du CO2. Et que les sources sont nombreuses. Du méthane est émis lorsque l'on recourt à des combustiblescombustibles fossilesfossiles tels que le charbon, le pétrole ou le gaz. Mais les océans émettent aussi du méthane. Tout comme les sols des zones humides ou l'agriculture. La culture du riz, notamment, ainsi que l'élevage. Globalement, « on estime que jusqu'à 60 % du flux actuel de méthane de la terreterre vers l'atmosphère est le résultat des activités humaines », raconte Abhishek Chatterjee, chercheur, dans un communiqué de la Nasa. Mais il restait difficile pour les scientifiques - par manque de mesures et de compréhension des phénomènes de rétroactionrétroaction - de prédire les tendances futures.

Pour résoudre ce problème, les chercheurs de la Nasa ont recueilli des données provenant d'inventaires d'émission, de campagnes de terrain ou encore d'observations satellites. Des données qu'ils ont injectées dans un modèle qui estime aussi les émissions dues à des processus naturels connus. Et qui simule également la chimiechimie atmosphérique qui décompose le méthane. Puis ils lui ont adjoint un modèle météorologiquemodèle météorologique permettant de visualiser le parcours du méthane dans notre atmosphère.

Des sources de méthane très diverses

La visualisation 3D proposée met en lumièrelumière la complexité de la question. Elle éclaire les mouvements de méthane dans l'atmosphère en fonction des paysages et des saisonssaisons. Elle montre aussi que les ventsvents de haute altitude peuvent transporter le méthane très loin de ses sources. Elle fait également ressortir quelques régions particulières en la matière.

Ainsi 60 % des émissions de méthane proviennent des tropiquestropiques. Notamment parce que le bassin de l'AmazoneAmazone et ses zones humides créent de manière saisonnière, lorsqu'elles sont inondées, un environnement pauvre en oxygène et donc propice aux émissions.

L'Europe, en revanche, semble plutôt préservée. C'est la seule région qui enregistre une baisse des émissions sur les vingt dernières années.

En Inde, c'est la riziculture et l'élevage qui sont les principales sources d'émission de méthane. Et c'est principalement la gestion des déchets d'élevage et d'agriculture qui entraîne actuellement dans la région, une hausse des émissions de 1,5 % par an. Plus largement, en Asie, plus de 85 % des émissions de méthane sont à mettre à l'actif des activités humaines.

À l'inverse, en Arctique, plus de 70 % des émissions sont d'origine naturelle. Mais les hautes latitudeslatitudes apparaissent tout de même comme responsables de 20 % des émissions totales. Et les chercheurs s'inquiètent des gaz à effet de serre que le réchauffement des sols pourrait libérer dans l'atmosphère.