au sommaire

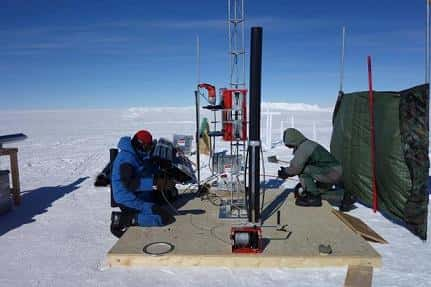

Le tube étanche dans lequel la sonde Subglacior descendra a été testé sur la base Concordia sur une profondeur de 100 mètres. © P. Possenti, CNRS, LGGE, IPEV

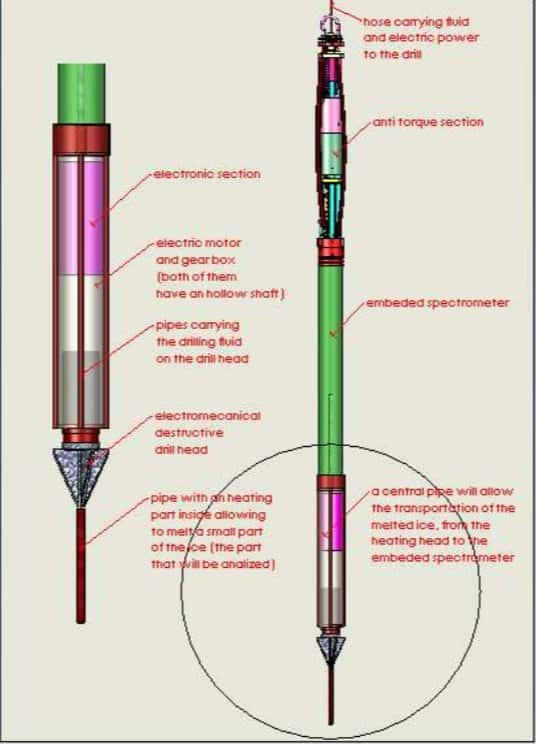

Un engin de 15 m de long pour 12 cm de diamètre sera bientôt prêt au travail en Antarctique, à la base Concordia, et va modifier profondément la manière d'étudier les paléoclimats. Subglacior, c'est son nom, est une sonde réalisée par le CNRS et le LGGE (Laboratoire de glaciologie et géophysique de l'environnement), dans le cadre d'un projet au sein de l'International partnership in core ice science, qui regroupe 23 pays. Au bout de la tête de forage, celle-ci peut extraire la glace et réaliser sur place une analyse en temps réel grâce à son laserlaser et son spectromètrespectromètre. L'appareil, miniaturisé au point de ne faire que 5 cm de diamètre, mesure les proportions d'isotopesisotopes de l'eau, une information qui renseigne sur la température au moment de la formation de la glace et sur la teneur en méthane, un paramètre clé du climat de l'époque. Les résultats sont transmis à la surface, de même que des copeaux de glace, qui pourront être analysés plus tard.

L'intérêt de ce mini-forage, pouvant descendre jusqu'à 3.500 m, est d'être rapide. Il peut être mené en deux ou trois mois, soit une saison de travail en Antarctique, alors qu'un forage classique, avec extraction des tronçons de la carotte, prend plusieurs années. « Si tout fonctionne parfaitement (ce qui n'a rien de certain), Subglacior [pourra] forer jusqu'à 3.000 m en 15 à 20 jours, témoigne Jérôme Chappellaz, chercheur au LGGE et l'un des responsables du projet. Installation comprise, on arrive à un mois. Multipliez par deux si tout ne va pas bien et ajoutez un mois de sécurité pour faire face aux aléas de l'Antarctique. Avec un carottage, comptez une saison pour l'installation, une autre pour descendre à 700 m et trois autres pour arriver à 3.500 m. »

La partie basse de la sonde Subglacior contient un tube avec un système de chauffage (pipe whith an heating part… sur le schéma). La glace est ensuite broyée par la tête foreuse (electromecanical destructive drift head, en gris), aidée par un fluide de forage (pipe carrying the drifting fluid…) et entraînée par un moteur électrique (electric motor and gear box…) piloté par un système électronique (electronic section). L’eau fondue est transmise (a central pipe will allow…) vers le spectromètre (en vert). Le tube central entraîne les copeaux de glace vers la surface pour une analyse ultérieure et plus complète (mesure de différents composés présents). © CNRS, LGGE

Changement d'équilibre dans le climat de la Terre au Pléistocène

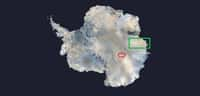

La sonde avec analyse en temps réel change tout pour aller chercher de la glace ancienne, donc profonde. Les mouvementsmouvements au sein de l'inlandsis antarctique sont en effet complexes et les glaces se mélangent, même à grandes profondeurs. Elles peuvent aussi fondre sur le socle rocheux, parfois plus chaud. Pour trouver une zone restée intacte, la seule solution est de réaliser des carottages aux endroits qui sont supposés convenir. On les trouve par exploration radar, depuis des avions, mais le succès n'est jamais assuré. En cas de mauvaise pioche, il faut recommencer et tout cela prendrait de nombreuses années. Subglacior permettra de dénicher le bon endroit bien plus rapidement.

Sa première mission se focalisera sur la période de 800.000 à 1,5 million d'années et consistera à élucider un mystère de la paléoclimatologie. Vers le milieu du Pléistocène, il y a environ un million d'années, le climat de la TerreTerre a subi un changement de rythme majeur, comme en témoignent différentes archives climatiques. Alors que les glaciationsglaciations survenaient tous les 40.000 ans environ, leur fréquence est descendue à une tous les 100.000 ans. Le déroulement et les causes de cette modification demeurent énigmatiques.

La sonde Subglacior a d'abord été testée en Méditerranée, au large de Nice. Elle a été descendue, sans son tube, jusqu'à 600 m et a mesuré en continu la teneur en gaz dissous. Un tel appareil pourrait aussi servir en océanographie. Le projet Subglacior est financé par le Conseil européen de la recherche (ERC), l’Agence Nationale de la Recherche (ANR), le programme Investissements d’Avenir au travers du projet Climcor, l’institut polaire français Paul-Emile Victor (IPEV), les fondations BNP Paribas et Mamont. © Jérôme Chappellaz (LGGE, OSUG, CNRS/UJF)

Subglacior analysera les plus vieilles glaces de l'Antarctique

« Au forçage dû aux variations de l'orbiteorbite de la Terre, le climat s'est mis à répondre différemment, avec un autre rythme. Il y a donc quelque chose, dans l'environnement terrestre, qui a un effet amplificateur face à ce facteur externe. L'hypothèse est que la teneur de l'atmosphèreatmosphère en CO2 a diminué, franchissant une valeur seuil, explique Jérôme Chappellaz. Cette relation entre le forçage et la réaction est ce que nous appelons la sensibilité climatique. Une question d'importance aujourd'hui. » Des réponses résident sûrement au plus profond de l'inlandsisinlandsis antarctique, dans des régions où les glaces les plus anciennes n'ont pas encore fondu et ne se sont pas mélangées.

Le développement de Subglacior mobilise depuis 2011 une vingtaine de chercheurs et d'ingénieurs qui ont réussi à faire tenir le spectromètre laser dans le proche et le moyen infrarougeinfrarouge dans un tube de 5 cm de diamètre. L'appareil, dont la technique a été brevetée, a été testé en mer Méditerranéemer Méditerranée et a pu mesurer les teneurs en gazgaz dissous jusqu'à 600 m de profondeur. « La sonde a démontré qu'elle fonctionnait et qu'elle pourrait aussi servir aux océanographes », rapporte Jérôme Chappellaz.

En Antarctique, sur la base Concordia, l'enveloppe, c'est-à-dire le tube dans lequel circule le fluide forage et où prendront place la sonde et son câble, a été testée durant les étés australs (décembre et janvier) 2013-2014 et 2014-2015. La sonde Subglacior y sera installée l'été (austral) prochain pour commencer les premiers tests. Durant la saison 2016-2017, elle sera déplacée sur un site déjà repéré comme étant un bon candidat pour abriter de vieilles glaces intactes. L'étude du climat passé pourra ainsi, peut-être, éclairer ses évolutions actuelles.