au sommaire

On fête cette année les 25 ans de la mise en orbite du télescope spatial Hubble. On lui doit de nombreuses découvertes en astrophysique et en cosmologie, mais il nous permet aussi d'étudier les mystères du Système solaire. Il a par exemple, révélé l'existence de panaches d'eau montant de la surface d'Europe, l'une des luneslunes de JupiterJupiter. Une équipe de géophysiciens de l'Université de Cologne a joué les planétologues avec Hubble. Elle vient d'annoncer dans une publication que des observations conduites à l'aide du télescope spatial confirmaient une conjecture remontant aux années 1970, laquelle a pris plus de poids suite aux mesures de la mission GalileoGalileo, au cours des années 1990 et jusqu'au début des années 2000.

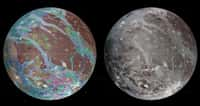

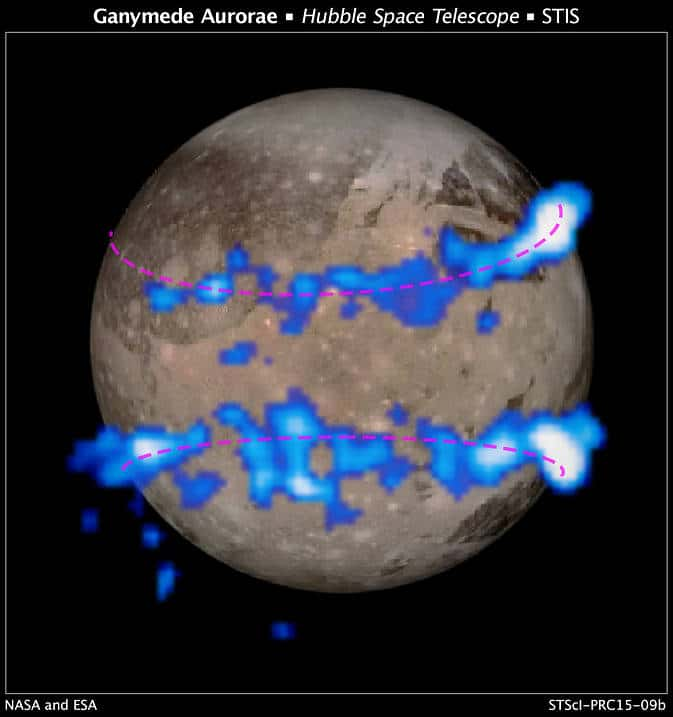

Les ovales auroraux sur Ganymède sont bien visibles dans l’ultraviolet si on les observe avec un télescope en dehors de l’atmosphère. On voit ici en fausses couleurs (en bleu et blanc), ces ovales révélés avec les instruments d’Hubble. L’image de Ganymède a été réalisée par la sonde Galileo. © Nasa, Esa, A. Feild (STScI)

La magnétosphère de Ganymède, de Galileo à Hubble

Le magnétomètremagnétomètre équipant la sonde Galileo avait en effet permis de découvrir l'existence d'une magnétosphèremagnétosphère propre à GanymèdeGanymède, une autre des lunes de Jupiter. C'était la première fois que l'on observait un satellite générant sont propre champ magnétiquechamp magnétique à l'aide d'un effet dynamoeffet dynamo actif. Ce n'est pas complètement surprenant étant donné qu'avec une taille supérieure à PlutonPluton, et même MercureMercure, Ganymède est le plus gros satellite naturel du Système solaire et devait forcément s'être différentié, à l'instar de la Terre. Elle devait donc posséder un noyau contenant du ferfer et du nickelnickel susceptible de produire un analogue de la géodynamo terrestre. Les caractéristiques de ce champ magnétique ouvrant une fenêtrefenêtre sur l'intérieur de cette lune, les planétologues avaient pu inférer des données de Galileo qu'un océan d'eau liquideliquide salée devait exister à l'intérieur de la planète. Mais l'hypothèse restait controversée.

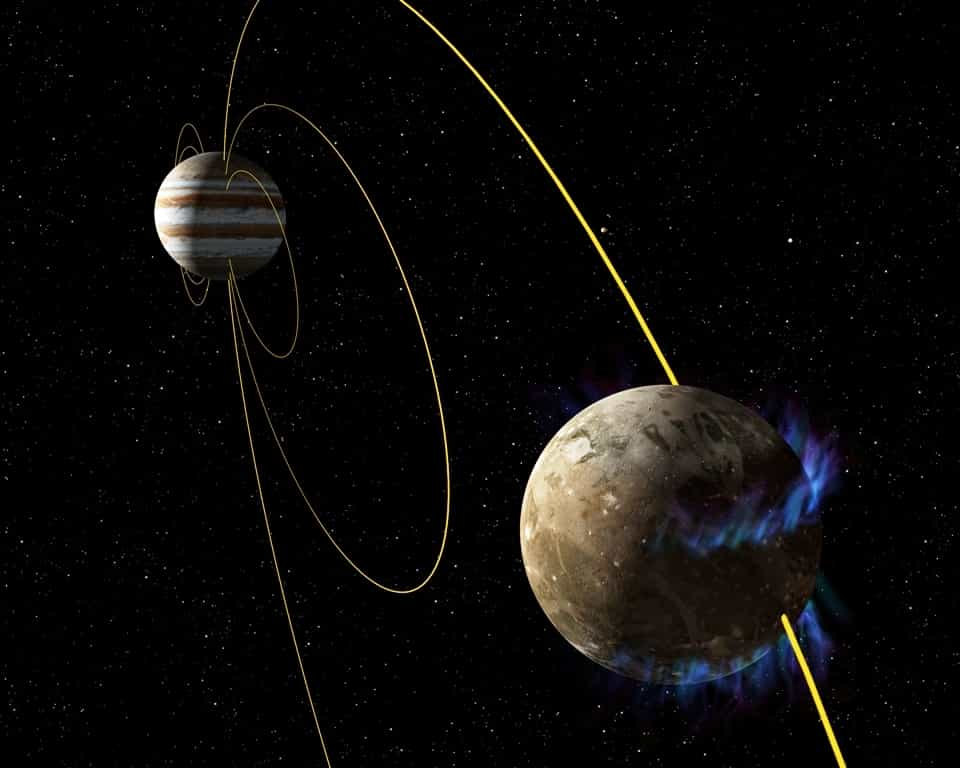

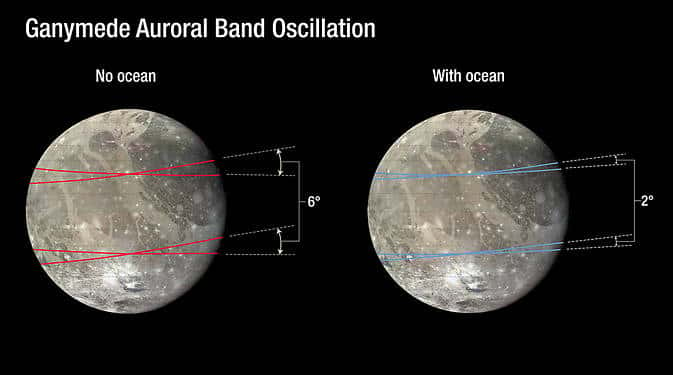

L'équipe de chercheurs de l'Université de Cologne a eu une brillante idée pour tenter de trancher le débat : utiliser les observations d'Hubble concernant la position des ovales auroraux de Ganymède. Le phénomène des aurores polairesaurores polaires n'est pas limité qu'à la Terre. On en observe de spectaculaires sur Saturne et Jupiter, mais aussi aux pôles de Ganymède. Elles résultent aussi bien de l'existence de la magnétosphère de la lune que de celle de Jupiter dans laquelle elle est plongée. Du fait des mouvementsmouvements de Ganymède dans la magnétosphère de la géante gazeusegéante gazeuse, les ovales auroraux encerclant le satellite devraient osciller avec une amplitude de 6°, comme le montre le schéma ci-dessous. Mais s'il existe un océan salé important dans les profondeurs de Ganymède, tout change.

En l’absence d’océan intérieur, les ovales auroraux de Ganymède devraient osciller de 6°. Avec un océan de 100 km de profondeur, les oscillations sont amorties et elles ne sont plus que de 2°. © Nasa, Esa, A. Feild (STScI)

Un océan salé de 100 km de profondeur, conducteur d’électricité

En effet, dans le référentielréférentiel de Ganymède, le champ magnétique de Jupiter est variable au fur et à mesure qu'elle parcourt son orbite. Dans un milieu conducteur comme l'est l'eau liquide salée, l'induction va produire des champs électriqueschamps électriques qui a leur tour vont générer des champs magnétiques. C'est d'ailleurs ce phénomène qui permettait d'expliquer les anomaliesanomalies du champ magnétique de Ganymède détectées par Galileo. Mais en l'occurrence, le champ magnétique généré peut aussi diminuer les amplitudes des oscillations des ovales auroraux. Ces ovales et leurs positions sont bien visibles dans l'ultravioletultraviolet pour les instruments d'Hubble alors qu'ils ne le sont pas sur Terre du fait de l'atmosphèreatmosphère.

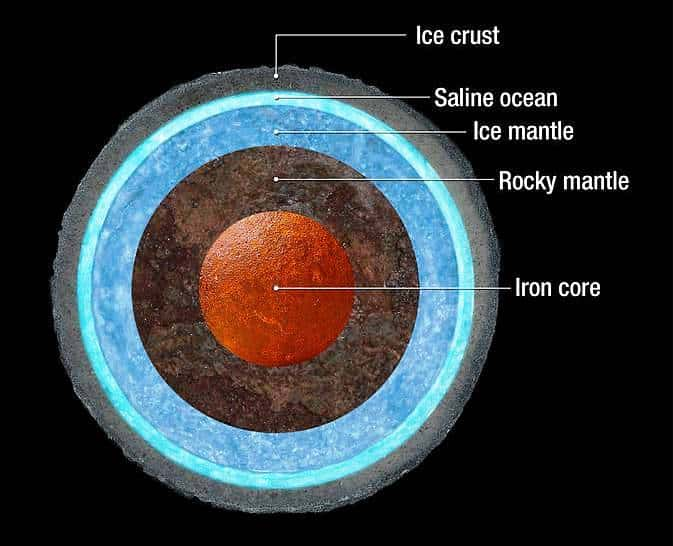

Un schéma montrant la structure interne de Ganymède déduite en partie des observations d’Hubble. Un océan salé entoure un manteau (mantle) composé de glace (ice) et de roches. © Nasa, Esa, A. Feild (STScI)

En mesurant les oscillations des ovales auroraux, les chercheurs ont établi qu'elles n'étaient que de 2° au lieu des 6° attendus. Il s'agit d'un argument fort pour affirmer l'existence d'un océan à l'intérieur de Ganymède. Il serait pris en sandwich entre une croûtecroûte superficielle épaisse de 150 km constituée principalement de glace et un manteaumanteau supérieur formé de glace enrobant un manteau inférieur silicaté qui entoure lui-même le noyau ferreux de Ganymède. Les mesures du télescope spatial permettent aussi d'inférer la profondeur de l'océan d'eau liquide, laquelle serait de 100 km. Cette quantité d'eau est supérieure à celle des océans terrestres. Inutile de dire qu'une telle découverte a de quoi exciter les exobiologistes, surtout lorsque l'on sait que la mission Juice de l'Esa est en préparation.