au sommaire

Un Cosmic Infrared Background (CIB)), que l'on ne doit pas confondre avec le rayonnement de fond cosmologique (CMB), le fameux rayonnement fossilefossile encore appelé rayonnement de fond diffus cosmologiquefond diffus cosmologique, a été prédit par James Peebles à la fin des années 1960. Prenant au sérieux la théorie du Big Bang après la découverte du rayonnement fossile en 1965, Peebles en avait déduit qu'en raison de la formation intense des premières étoiles et galaxies il devait exister un autre rayonnement plus ou moins isotrope, dans le domaine de l'infrarouge, et non plus des micro-ondes. Ce CIB aurait été émis par des milliards de galaxies éparpillées dans l'univers à des milliards d'années-lumièreannées-lumière, suite à la naissance effrénée des premières étoiles.

Un rayonnement de fond infrarouge détecté par Cobe

Un CIB a effectivement été détecté pour la première fois presque 30 ans plus tard, grâce au célèbre Cosmic Background Explorer (Cobe), puis par le télescopetélescope SpitzerSpitzer. Toutefois, certains pensent qu'il ne s'agit pas vraiment du CIB prédit par Peebles. Le fond diffus infrarouge observé actuellement ne serait pas d'origine cosmologique, selon eux. Il semble pourtant que ces récentes observations combinées de Chandra (domaine des rayons Xrayons X) et de Spitzer (domaine infrarouge), soient toujours favorables à l'interprétation initiale de Peebles.

Il y aurait toutefois une différence, comme l'explique un groupe d'astrophysiciensastrophysiciens et de cosmologistes dans un article déposé sur arxiv. Une part non négligeable du CIB proviendrait en fait des émissionsémissions infrarouge accompagnant l'accrétionaccrétion de matièrematière par des trous noirstrous noirs, qui existaient au moment où les premières étoiles et galaxies de formaient dans l'univers.

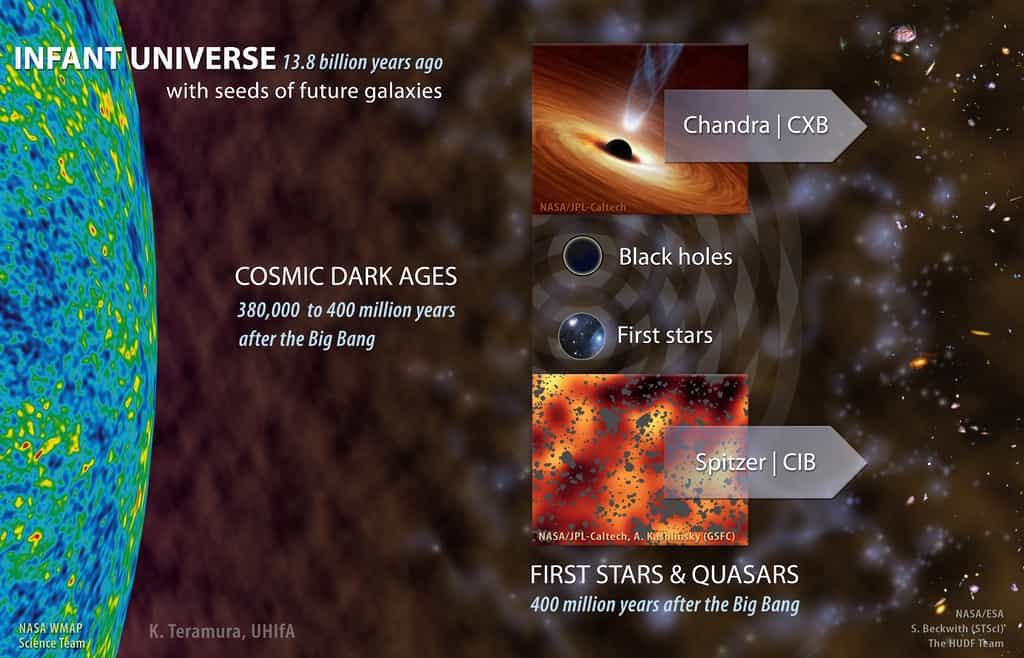

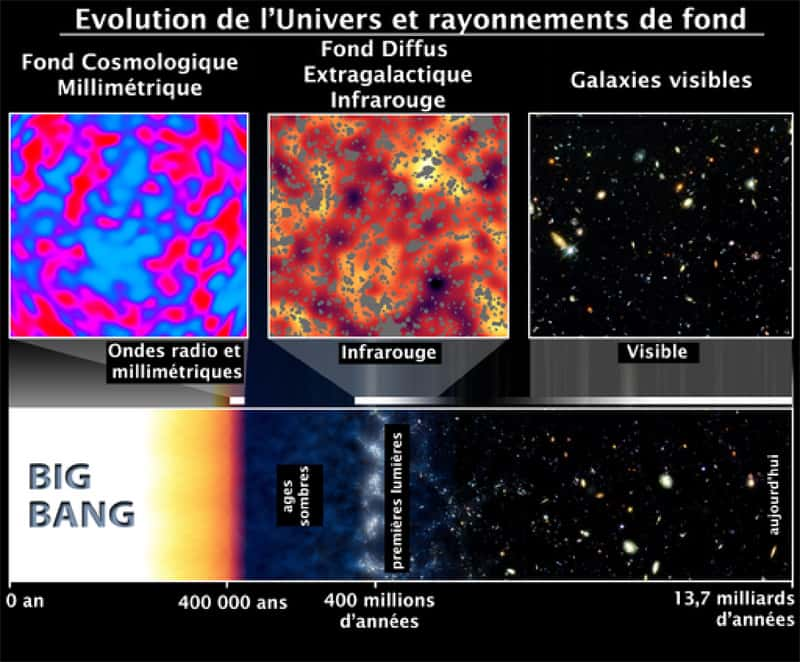

Schéma illustrant l'origine probable du CIB observé par Spitzer et sa place dans l'histoire de l'univers. Les fluctuations du fond cosmologique dans le domaine des micro-ondes sont visibles en haut à gauche. Ce fond a été émis environ 380.000 ans après le Big Bang, lorsque les atomes d'hydrogène et d'hélium neutres se sont recombinés. Des centaines de millions d'années plus tard, les premières étoiles se sont formées à un rythme effréné, partout dans l'univers observable, en produisant un fond diffus dans l'infrarouge présentant des fluctuations. © Dole et al., éditions Plein Sud (2009), Spitzer, Caltech, Nasa, GSFC (2006)

Déjà en 2005, Alexander Kashlinsky, astrophysicien au Goddard Space Flight CenterGoddard Space Flight Center de la NasaNasa, qui étudie la nature du CIB avec ses collègues depuis des années, avait commencé à voir des traces du CIB dans les données de Spitzer. Soustrayant à nouveau des observations brutes du télescope les sources connues de rayonnement infrarouge issues des étoiles et des galaxies proches, les chercheurs avaient abouti, en 2012, à la conclusion que le CIB semblait bel et bien d'origine cosmologique. Ces dernières observations provenaient d'une région de la voûte céleste bien connue, déjà observée par Hubble par exemple. Il s'agissait de l'Extended Groth Strip, une mince bande sur la voûte céleste non loin des constellations de la Grande Ourse et du Bouvier.

Des corrélations entre fluctuations X et infrarouge

Or, en 2007, ChandraChandra avait été utilisé pour rechercher, dans cette même région, des sources lointaines de rayons X. Là aussi, les astrophysiciens ont entrepris de soustraire les sources connues d'avant-plans des données brutes de Chandra, pour accéder à ces sources lointaines.

Le résultat a été, non pas la découverte, mais l'observation du Cosmic X-ray Background (CXB). Le CXB est en effet connu et étudié depuis 1962, et la carte plus détaillée de la partie de ce fond, qui doit correspondre à des sources et à des distances cosmologiques, devait permettre de chercher des corrélations avec la carte du CIB dans l'Extended Groth Strip.

Il aura au total fallu cinq ans aux astrophysiciens pour traiter les données, et chercher si des anisotropiesanisotropies dans le CXB et le CIB fluctuaient de manière similaire. Tel était bien le cas. Cela a conforté les chercheurs dans leur croyance qu'au moins une partie du CIB devait son origine, non pas à une population intergalactique d'étoiles arrachées aux galaxies en interaction, mais bien à des sources lointaines particulièrement actives quelques centaines de millions d'années après le Big Bang.

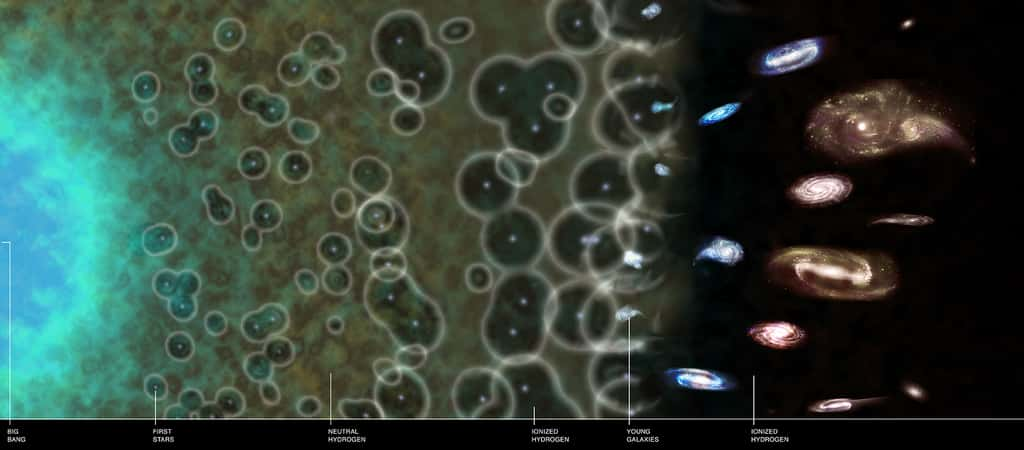

De gauche à droite, depuis le Big Bang jusqu'à la fin de la réionisation, on voit les premières étoiles (first stars) créant des bulles d'hydrogène ionisé dont le front grandit dans l'hydrogène intergalactique neutre de l'époque. C'est la réionisation qui accompagne la fin des âges sombres et la Renaissance cosmique des centaines de millions d'années après la recombinaison. Il est possible que ces premières étoiles aient conduit à la formation d'une population importante de trous noirs. Il est aussi probable que des trous noirs massifs, formés directement par effondrement de nuages de gaz à ce moment-là, aient fortement contribué la réionisation. © M. Weiss, Nasa, CXC

Une fenêtre sur les âges sombres et la Renaissance cosmique

Mais ce qui a surtout surpris les chercheurs, c'est l'importance de la population de sources cosmologiques du CIB corrélées à celles du CXB. Les rayons X observés sont d'une telle nature que l'on ne peut les expliquer autrement qu'en faisant appel au rayonnement de la matière accrétée par des trous noirs.

Kashlinsky a résumé les implications du travail de son équipe en ces termes : « Nos résultats impliquent que des trous noirs sont responsables d'au moins 20 % du fond diffus infrarouge, ce qui indique une activité intense de ces trous noirs se nourrissant de gazgaz à l'époque des premières étoiles ».

Ces résultats restent à confirmer solidement. Mais s'ils sont corrects, ils devraient donner de précieuses informations sur le rôle des trous noirs et des quasarsquasars pendant la période de formation des galaxies et quand l'univers sortait des âges sombresâges sombres avec la réionisation.