au sommaire

L'équipement de vol du vautour

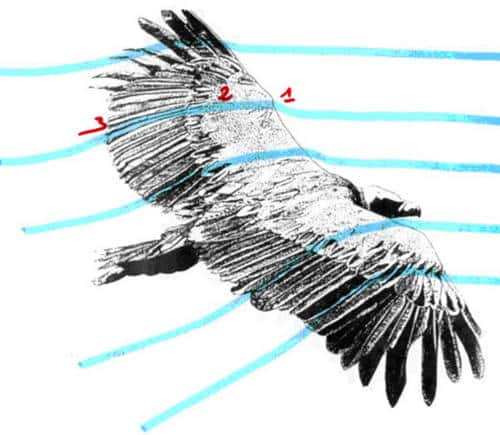

1 - Des ailes au design parfaitement adapté

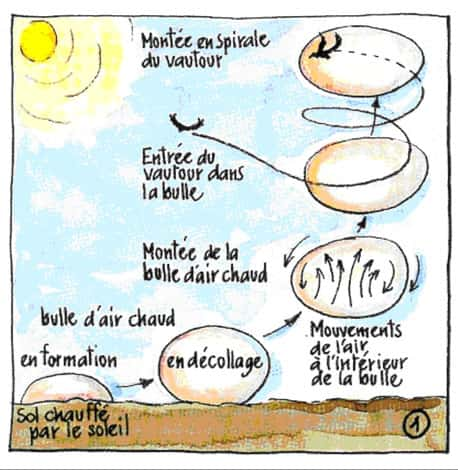

La survie du vautour dépendant des ascendances, il doit être capable d'exploiter toutes celles qu'il rencontre, même les plus étroites qui, parfois, ne dépassent pas quelques dizaines de mètres de diamètre. La grande largeur (avant arrière) de ses ailes, dont l'envergure voisine 2.5 m pour une surface de 1m2, associée aux grandes rémiges primairesrémiges primaires écartées comme des doigts à leur extrémité, augmente fortement sa portance, tout en lui permettant de voler lentement. Le vautour est ainsi capable de tourner par des virages de très faible rayon dans des ascendances réduites.

La « finesse » du vautour en vol planévol plané (rapport distance horizontale parcourue / perte d'altitude correspondante) est voisine de 15. Autrement dit une perte d'altitude de 100 m lui permet de parcourir environ 1500 m, ce qui fait de lui l'un des oiseaux planeurs terrestres les plus performants.

L'ensemble de ces particularités rend l'aile de ce planeur « terrestre » aussi efficace pour le vol à voilevol à voile que celle, beaucoup plus grande et plus fine, des rapides planeurs «marins».

Suivi d'une population réintroduite du "Vautour Fauve" à l'aide du marquage individuel.

Crédits CNRS Photothèque - Sarrazin François - Reproduction et utilisation interdites.

2 - Une instrumentation sophistiquée

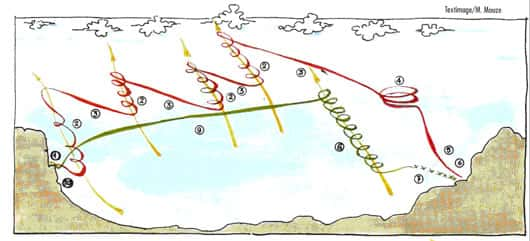

Le vol est un mode de déplacement particulièrement difficile à maîtriser, car se déroulant dans fluide très léger et aux turbulences souvent imprévisibles et brutales. De plus, la pratique du vol à voile ajoute de sérieuses difficultés par la nécessité de réussir à débusquer les ascendances et de savoir les utiliser judicieusement.

L'apparente facilité dont fait preuve l'oiseauoiseau, qui réussit surmonter les diverses situations rencontrées au cours du vol à voile, cache en réalité une analyse continue des conditions dans lesquelles s'effectue ce vol, ce travail se manifestant par des réactions permanentes de l'oiseau à ces informations. A l'origine de ce comportement et de ces réflexes, un certain nombre de récepteurs ont été évoqués, dont l'existence est bien établie pour certains ou paraît très vraisemblable pour d'autres dont l'existence est attestée par des expériences de comportement, mais dont la localisation reste cependant à vérifier.

On va comprendre à quel point ces organes des sens sont particulièrement bien adaptés, et de quelle manière ils peuvent aider l'oiseau à voler en lui donnant des renseignements indispensables tout en lui assurant une sécurité relative. Ce sont, en fait, les équivalents des instruments de bord des aéronefs.

Crédits Michel Mouze - Reproduction et utilisation interdites.

- sa vision excellente permet la détection de menus objets emportés par les ascendances, l'observation du comportement en vol des autres oiseaux, même très éloignés, ainsi que le repérage de la nourriture... De plus sa rétinerétine permet à l'oiseau de percevoir la lumière polarisée (bien utile pour s'orienter lorsque le soleilsoleil est caché par les nuagesnuages), les ultravioletsultraviolets, de même que le défilement ultrarapide du paysage (appréciable au moment de l'atterrissage).

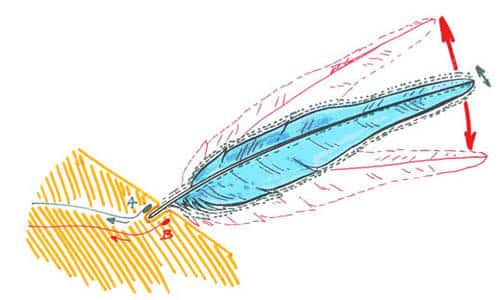

- des détecteurs de déplacements latéraux ou de vibrationvibration des plumes sont utilisés comme indicateurs de vitessevitesse, avertisseurs de dérapage, témoins de décrochagedécrochage partiel et détecteurs de turbulence...

Crédits Dessin Michel Mouze - Reproduction et utilisation interdites.

Cet instrument fonctionne de la manière suivante. A la base de chacune des plumes de contour (ou tectricetectrice) d'un oiseau est associé, dans la peau, un récepteur sensoriel cutanécutané. Le moindre déplacement latéral, ou les vibrations, d'une tectrice sous l'effet du ventvent relatif va stimuler ce mécanorécepteur. L'innervation du récepteur d'une plume se faisant par une seule fibre nerveusefibre nerveuse, cela signifie une très haute résolutionrésolution spatiale, c'est-à-dire que l'oiseau a une connaissance extrêmement précise de l'endroit et de l'intensité de la stimulationstimulation. L'oiseau utilisera ces informations pour apprécier sa vitesse/airair, ainsi que la direction et la force des turbulences.

Crédits Dessin Michel Mouze - Reproduction et utilisation interdites.

- une sorte de baromètrebaromètre interne, si sensible qu'il peut servir aussi d'altimètre et de variomètre, lui signale s'il gagne ou perd de l'altitude, et à quelle vitesse il monte ou descend. Ces indications sont vitales pour un oiseau planeur, car son altitude représente sa réserve d'autonomieautonomie, son « carburant »... L'oiseau volant dans un thermique est capable de modifier son comportement de vol en fonction des informations transmises par son variomètre et son anémomètreanémomètre, et d'adopter la trajectoire qui lui permet la montée la plus rapide (un vautour pourra ainsi monter très facilement à une vitesse ascensionnelle de plus de 3 ou 4 m/s).

- il est également muni d'un détecteur d'accélération dans les 3 axes, situé dans l'oreille interneoreille interne, qui lui permet de connaître à chaque instant la position de son corps dans l'espace, ainsi que d'une boussole magnétique probablement localisée dans la rétine...

- enfin des centres réflexes particulièrement développés dans son cerveaucerveau assurent en temps réel l'association et l'intégration de toutes les informations envoyées par ces différents organes sensoriels, et lui permettent de contrôler son vol avec une relative sécurité dans un milieu pourtant très difficile à maîtriser.