au sommaire

Qui l'aurait cru il y a encore quelques années : Pluton arbore une des plus jeunes surfaces du Système solaire. Comme nous l'a révélé, non sans stupéfaction, la visite de New Horizons (la première à un objet de la ceinture de Kuiper), le 14 juillet 2015, l'ex-neuvième planète a un visage bariolé et taché qui témoigne d'activités géologiques récentes.

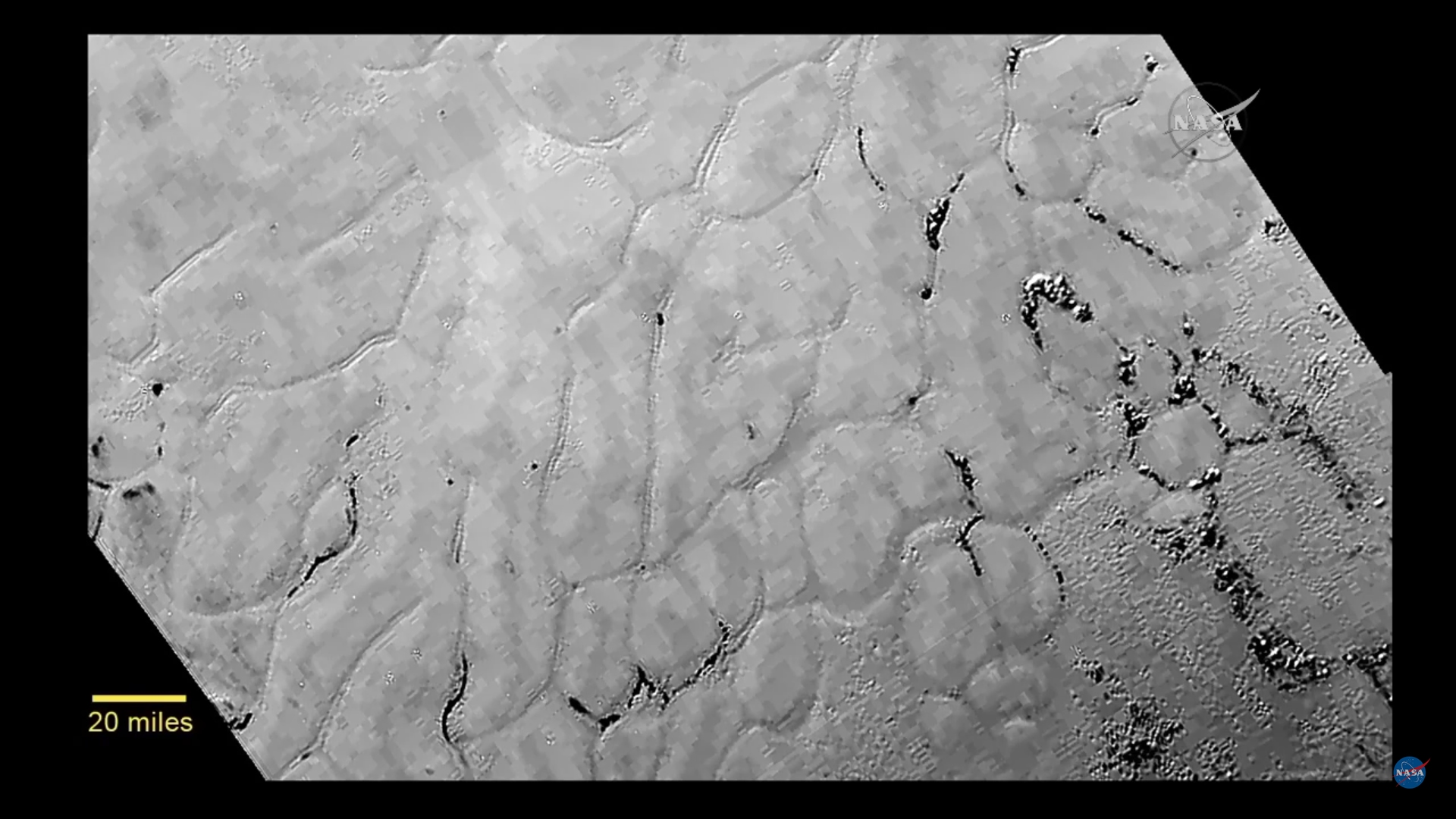

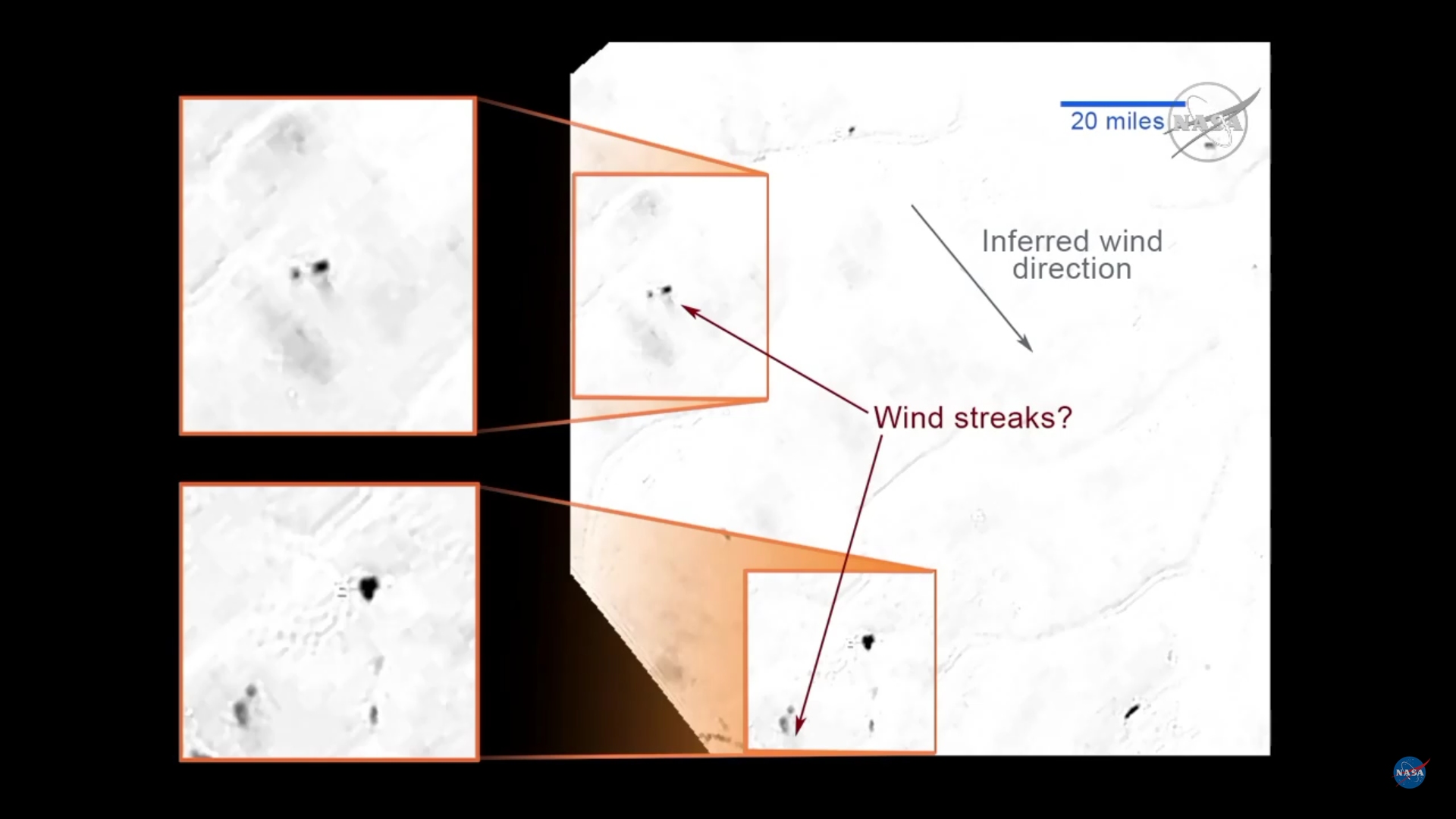

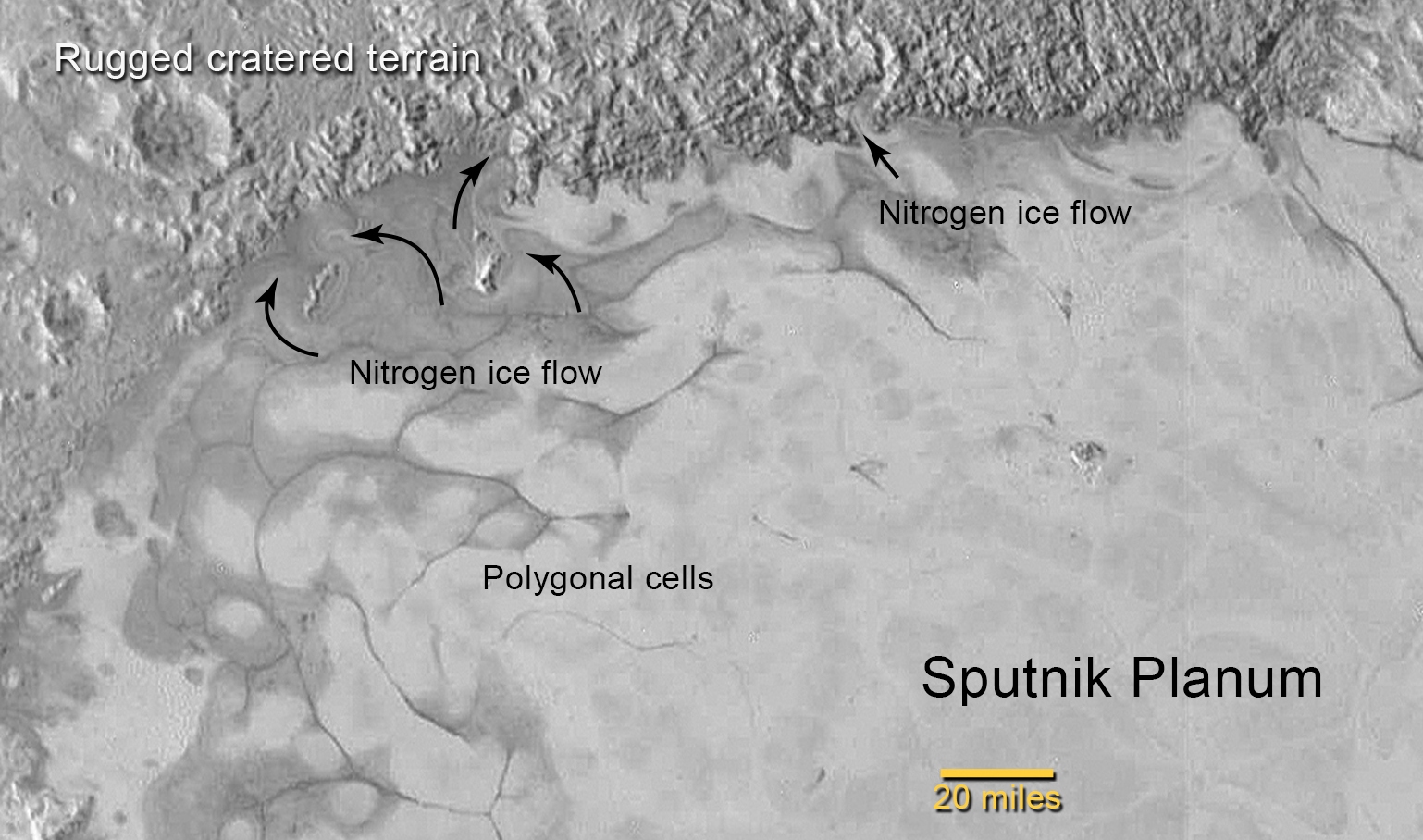

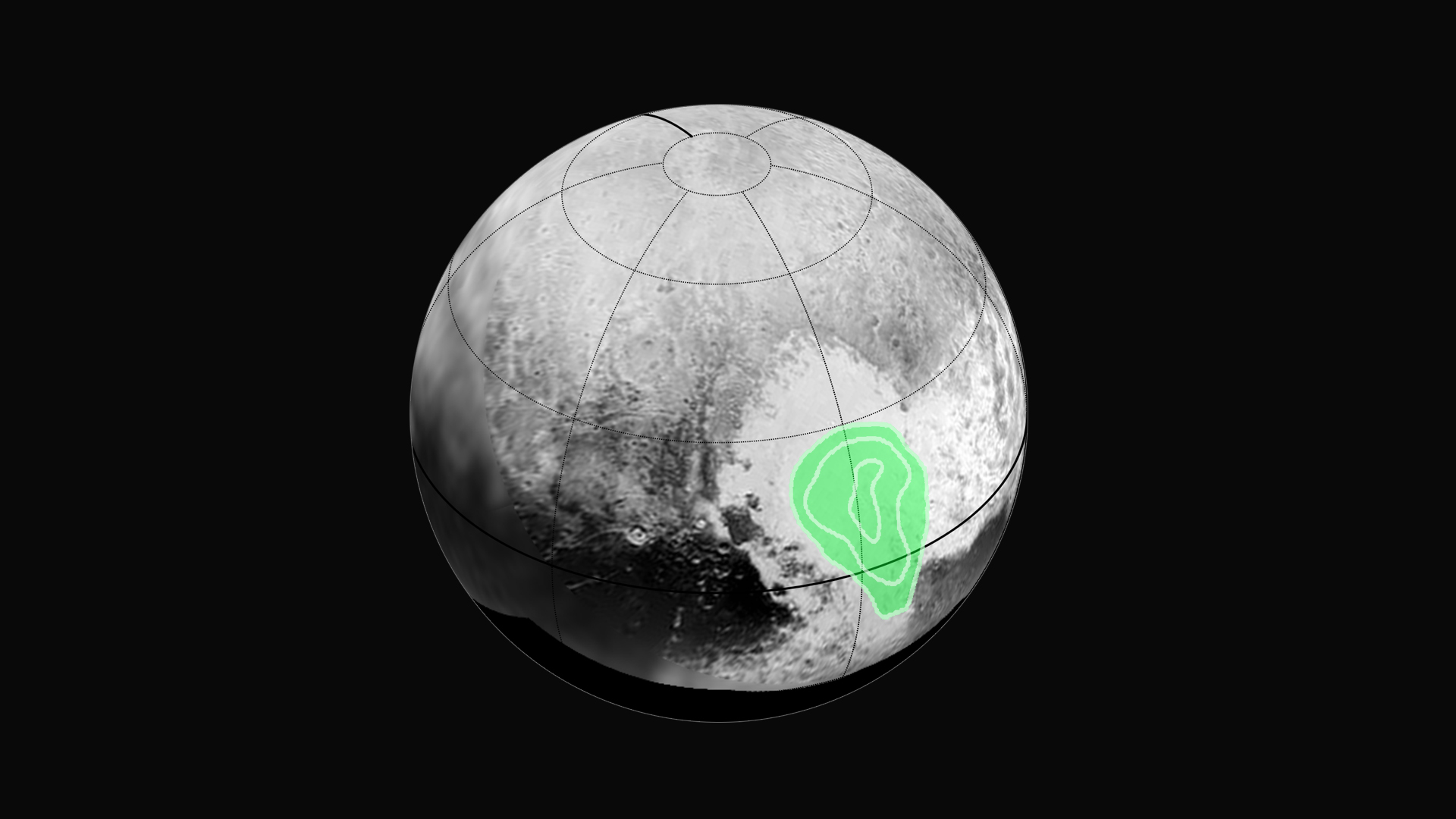

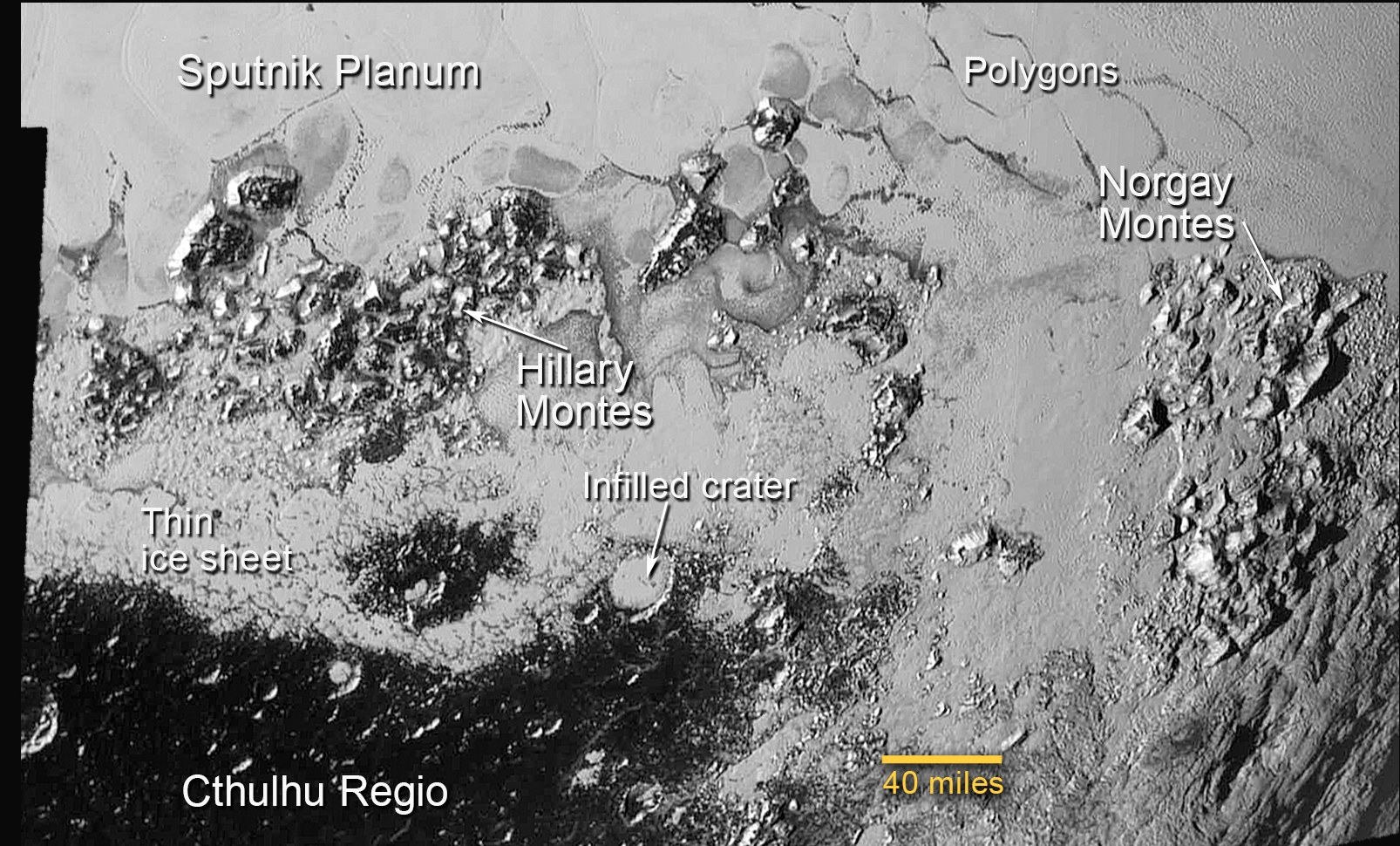

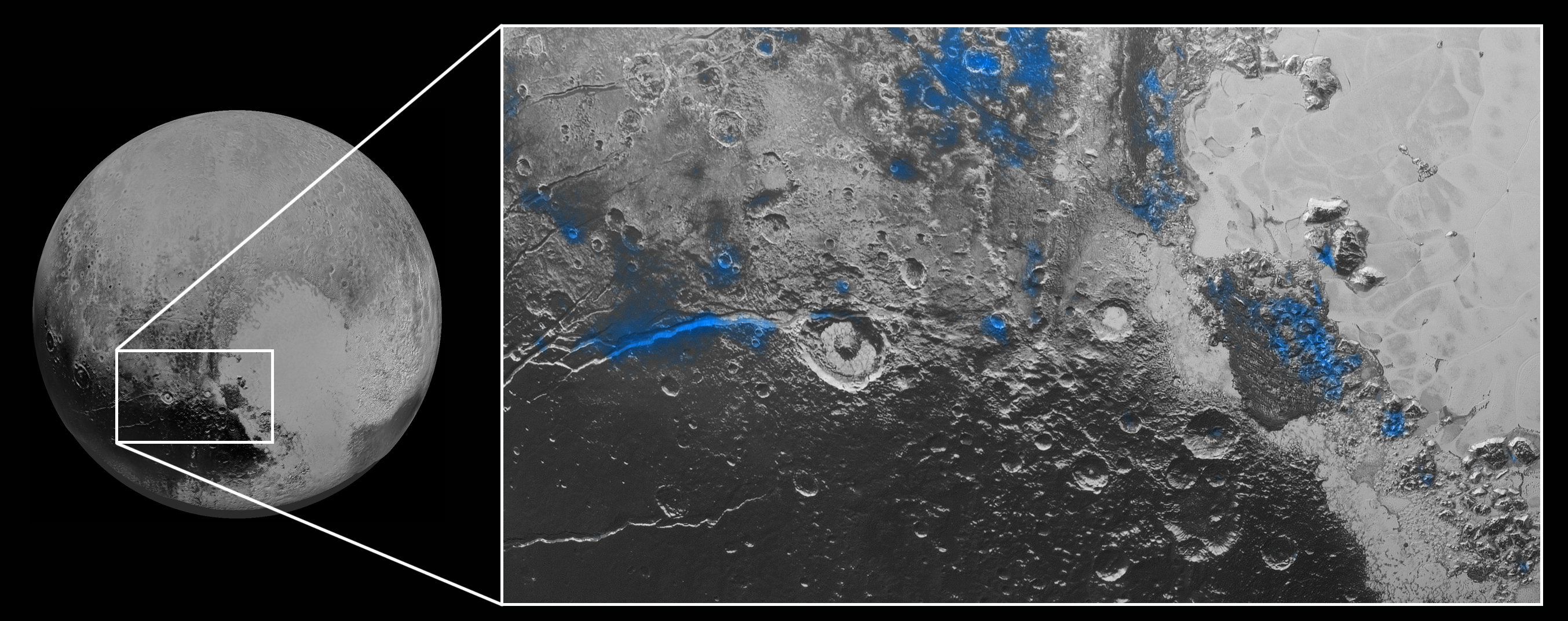

C'est sans conteste la moitié droite du cœur, une plaine baptisée SpoutnikSpoutnik, datée de moins de 10 millions d'années (ce qui est relativement récent pour un astre né il y a quatre milliards et demi d'années), qui est la région la plus dynamique. Comme nous l'avons vu ces derniers mois, au fil des transferts de données de New HorizonsNew Horizons, des formations polygonales composées de glace d'azote nappent cette étendue de quelque 900.000 km2 - soit autant que la France et le Royaume-Uni réunis. À la croisée de ces structures, les images en haute résolutionrésolution ont montré des jonctions en forme de X et de Y et aussi de véritables icebergs..., sans doute des montagnes (de glace d'eau sur PlutonPluton, et non de roches) arrachées aux rivages.

Pour expliquer ces phénomènes et le resurfaçage de cette tache claire, des membres de l'équipe scientifique de la mission avaient émis l'hypothèse il y a quelque temps que cela puisse fonctionner en interne comme une lampe à lavelave. Deux études qui viennent de paraître dans Nature renforcent ce scénario et y apportent quelques précisions.

« Pour la première fois, nous pouvons déterminer ce que sont vraiment ces étranges zébrures sur la surface glacée de Pluton, a déclaré le principal auteur de l'une des deux enquêtes (à voir ici)), William B. McKinnon, de l'université de Washington à Saint-Louis, et aussi membre de l'équipe scientifique de New Horizons. Nous avons trouvé des preuves que même sur une planète froide située à plusieurs milliards de kilomètres de la Terre, il y a suffisamment d'énergie pour une activité géologique vigoureuse, aussi longtemps que vous avez "l'étoffe", ce qui signifie quelque chose d'aussi doux et souple que de l'azote solidesolide. »

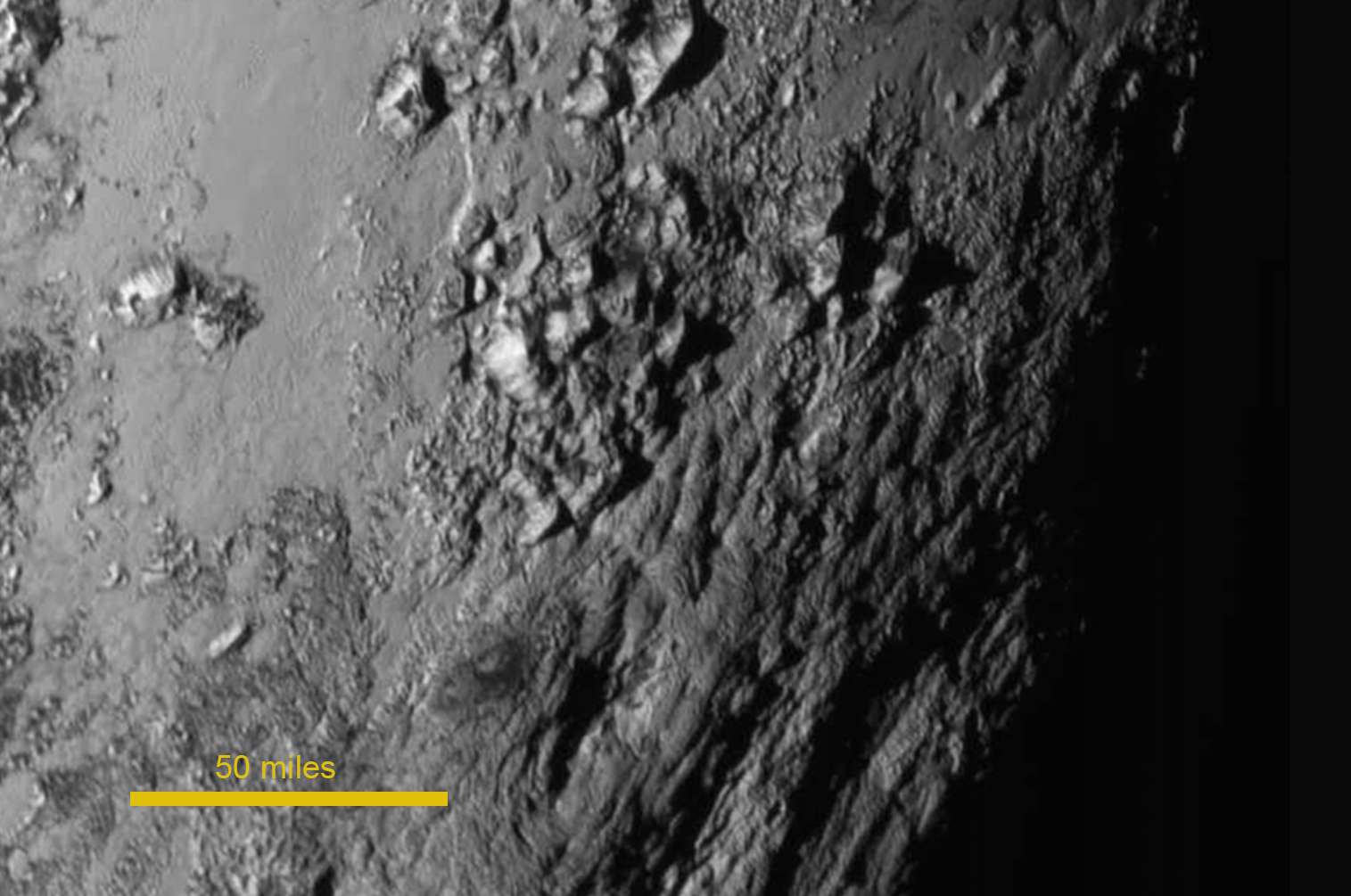

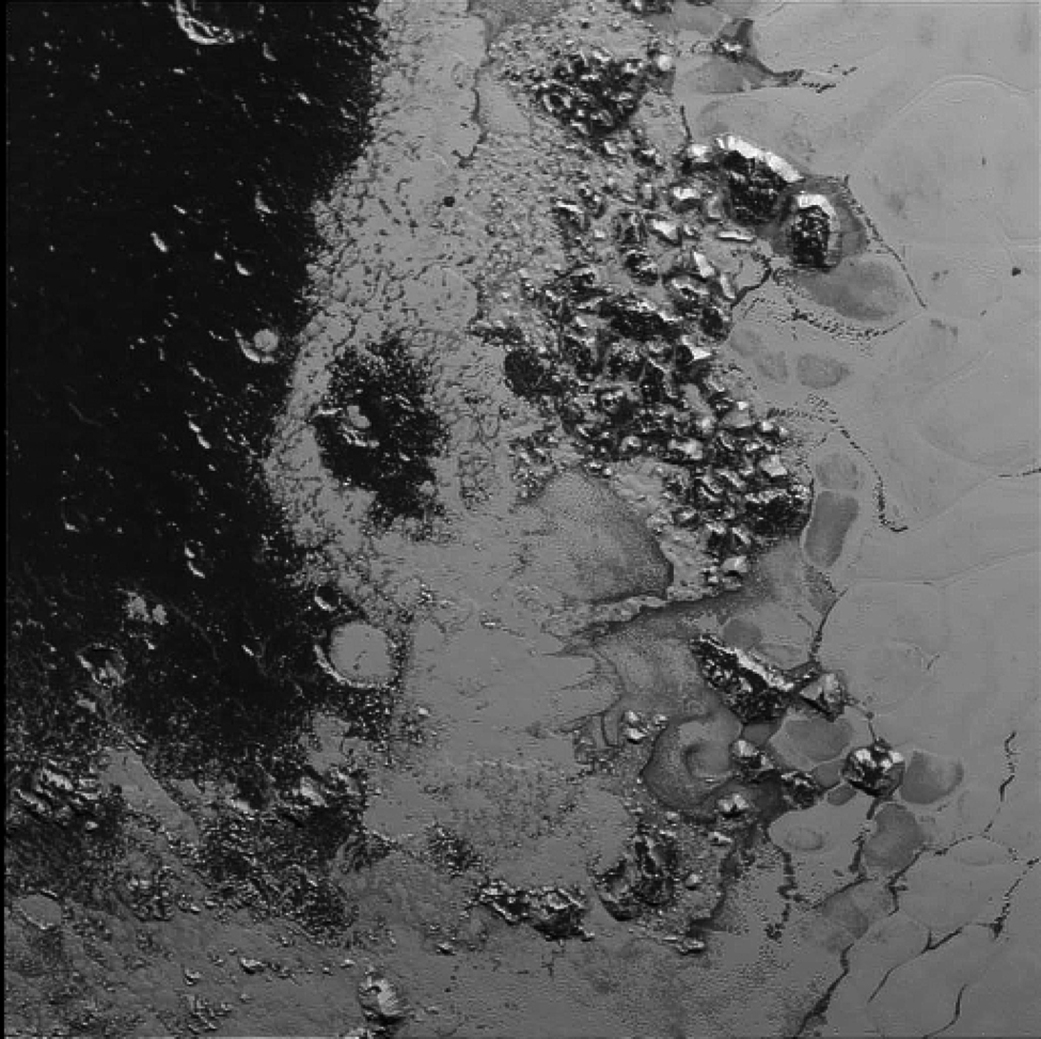

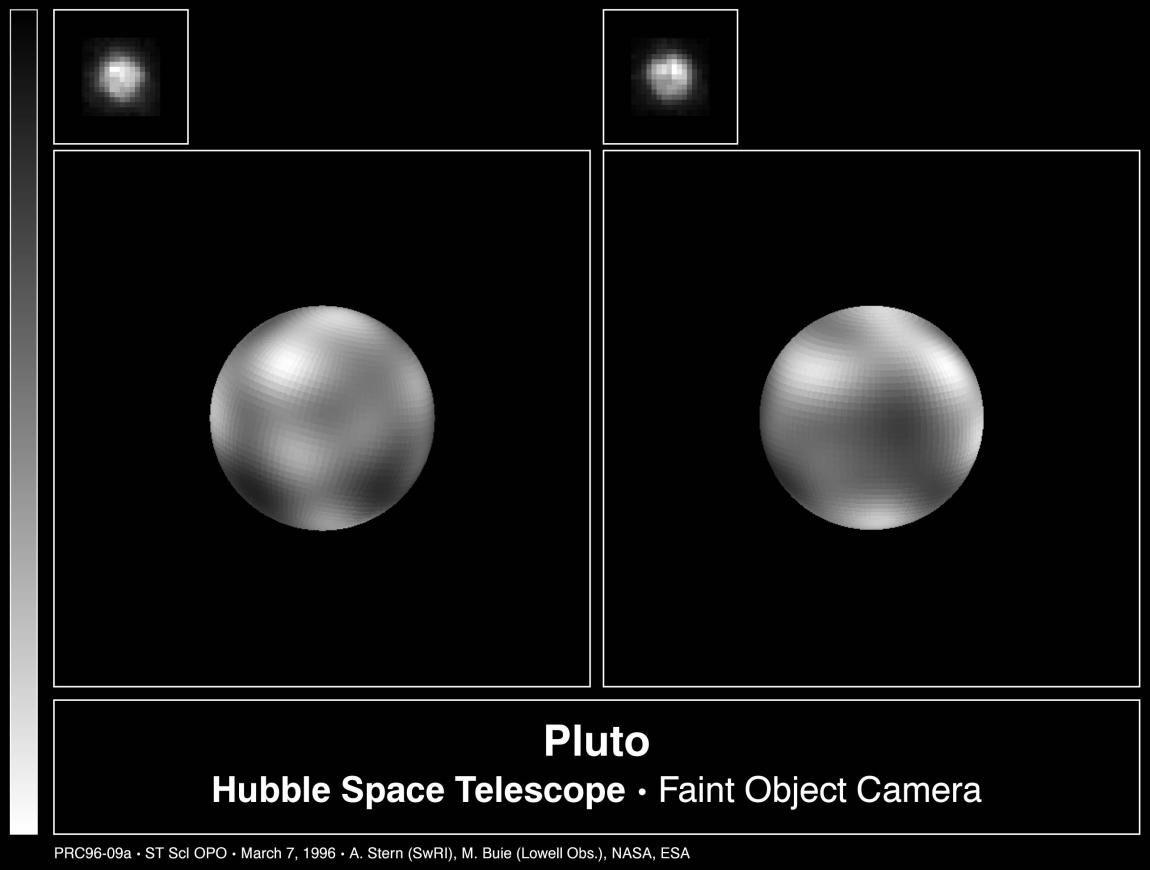

Mosaïque des vues les plus détaillées à ce jour de la surface de Pluton, sur une bande allant d’un bord à l’autre de la face survolée par New Horizons. Les images ont été prises avec Lorri (Long Range Reconnaissance Imager), à quelque 15.850 km d’altitude. Téléchargez l’image en très haute résolution ici. © Nasa, JHUAPL, SwRI

Un cœur qui bat au rythme des lentes convections de cellules d’azote

Au moyen de simulations informatiquessimulations informatiques recoupées avec les données sur la surface collectées par la sonde spatiale, les deux équipes ont chacune de leur côté montré que les structures observées sont probablement des cellules de glace d'azote qui, par une lente (très lente) convectionconvection thermique, remontent vers la surface puis replongent doucement, en s'écoulant par les bords. Leur vitessevitesse d'expansion est estimée à 2 cm par an au maximum, ce qui équivaut à la croissance de nos onglesongles. À ce rythme-là, une cellule peut être totalement renouvelée en un demi-million d'années. Un temps court à l'échelle géologique.

Les modèles indiquent également qu'elles peuvent évoluer et fusionner avec d'autres en l'espace de quelques millions d'années. Certaines bordures qui se touchent se retrouveraient abandonnées, ce qui produit les jonctions sombres en forme de X. Sous la surface, les cellules sont vraisemblablement larges et ne s'enfoncent pas très profondément, pas plus de quelques kilomètres, selon les chercheurs. Spoutnik est probablement un ancien bassin d'impact, qui s'est rempli de glace d'azote. Aux températures très basses de Pluton, sa viscositéviscosité la distingue de l'eau solide qui forme le substratsubstrat de la planète naineplanète naine. Des blocs de glace, véritables icebergs, se retrouvent ainsi emportés par les courants de glace d'azote. « Si cela est vrai, explique Alex Trowbridge, jeune diplômé de l'université de Purdue, et coauteur de l'une des deux études, nous pouvons alors calculer la profondeur dont le bassin aurait besoin pour que les icebergs flottent librement sans toucher le fond. » Idem avec les cellules de convection, en utilisant le rapport entre leur largeur et leur profondeur. De cette façon, l'équipe de Jay Melosh, professeur distingué de sciences terrestres, atmosphériques et planétaires à Purdue, Indiana, a obtenu une profondeur de 5 km en se référant aux icebergs et 10 km, avec un calcul se basant sur les cellules visqueuses d'azote.

Dans le passé, « le flux de chaleurchaleur interne de Pluton a dû être plus élevé, de sorte que la convection a pu être encore plus vigoureuse, a déclaré William B. McKinnon, interrogé par le site Space.com, et a même pu conduire en profondeur à la fontefonte de l'azote solide qui a pu jaillir comme une lave très fluide. »

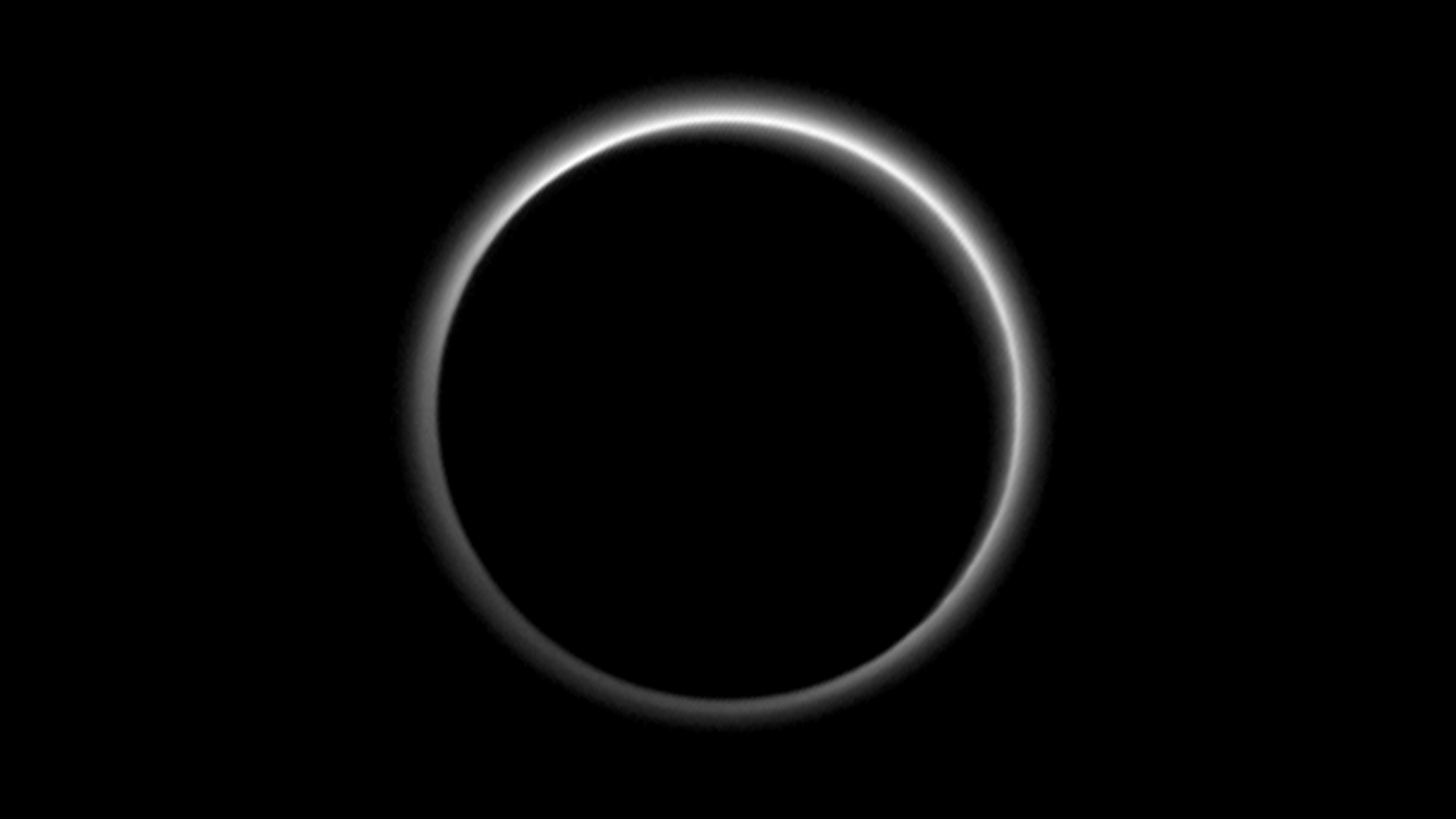

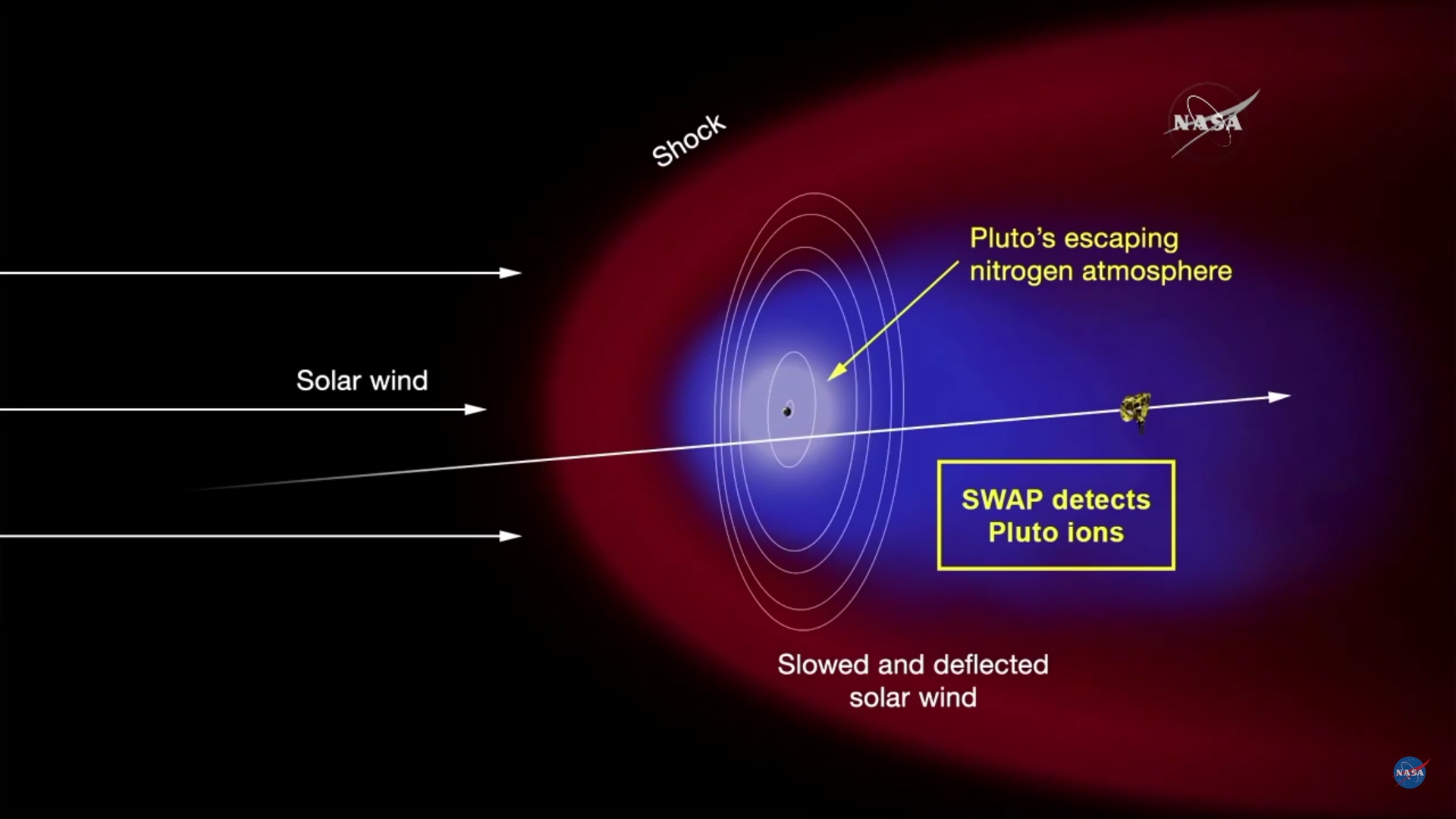

« Cette activité contribue probablement à entretenir l'atmosphèreatmosphère de Pluton en actualisant continuellement la surface du "cœur", conclut le chercheur. Cela ne nous surprendrait pas de voir ce processus sur d'autres planètes naines de la ceinture de Kuiper. Espérons que nous aurons une chance de le découvrir un jour avec les futures missions d'exploration. »

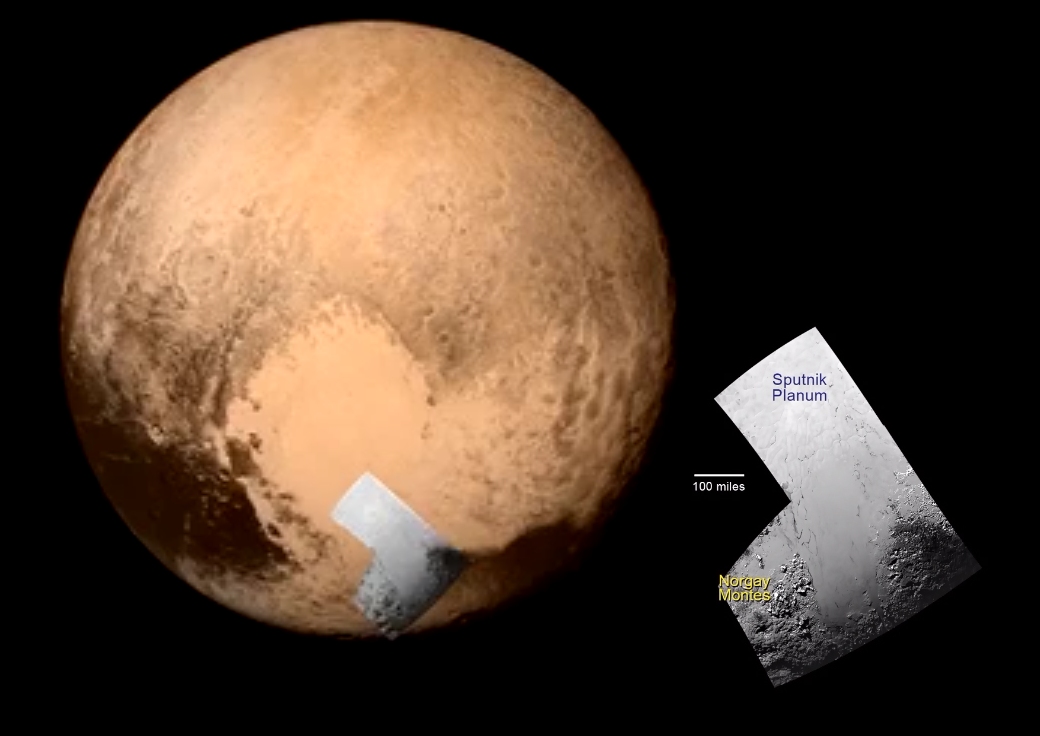

Le monde de Pluton vu par New Horizons

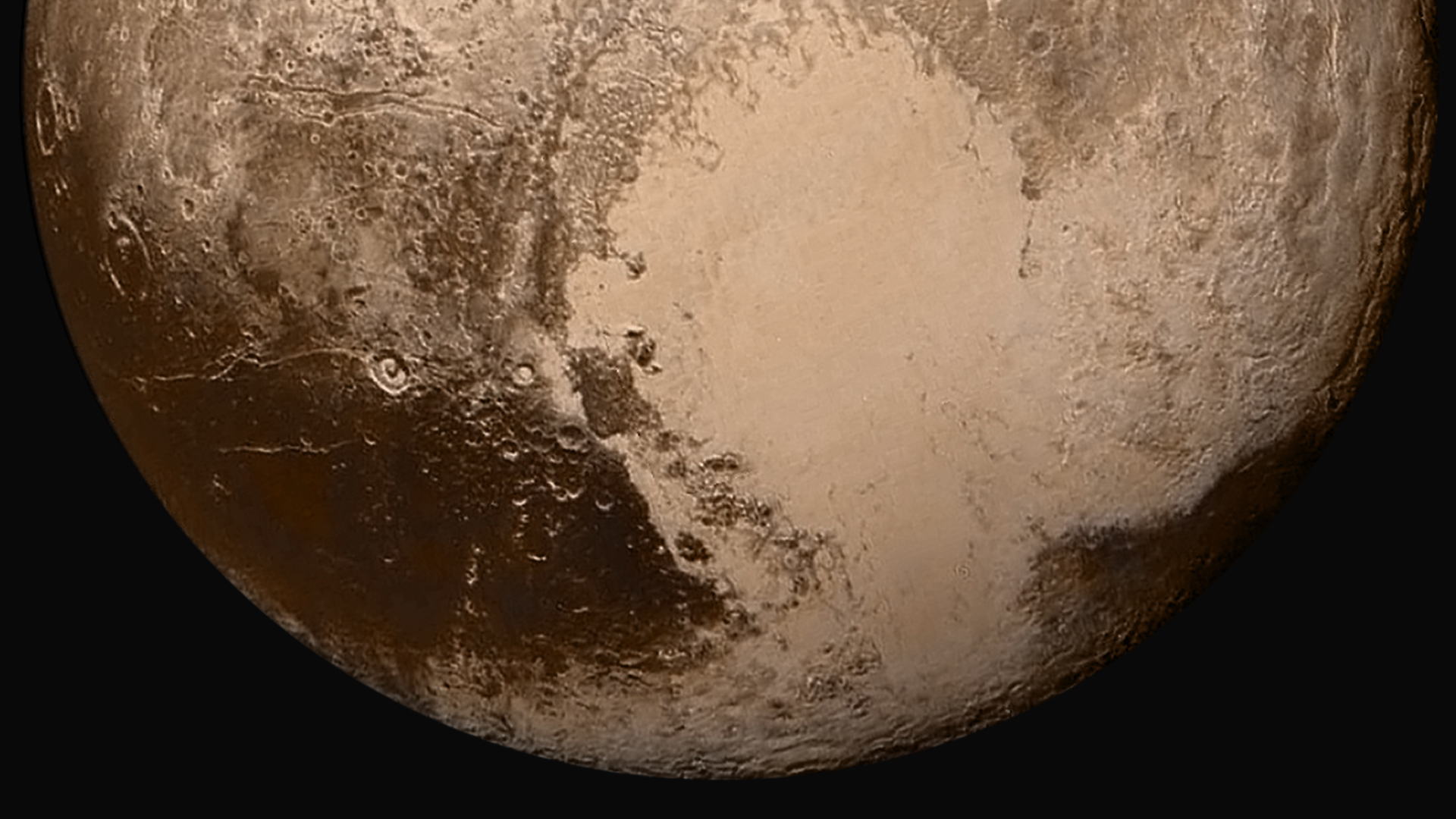

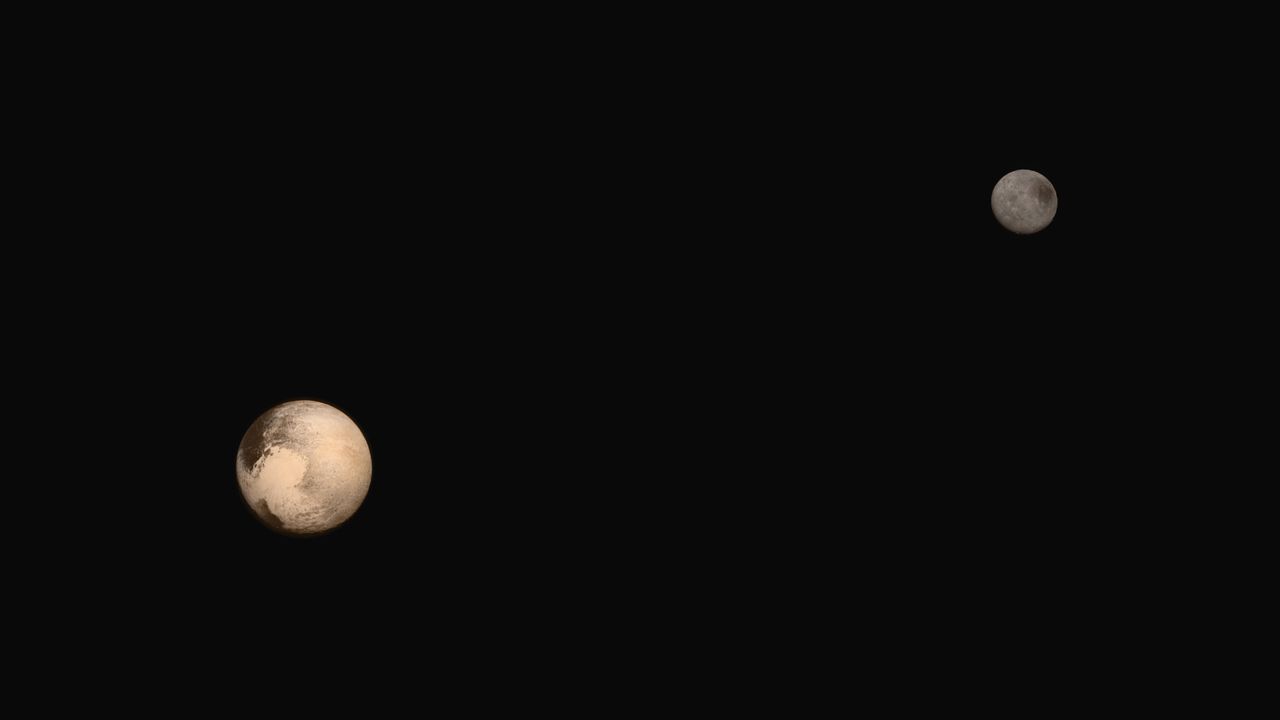

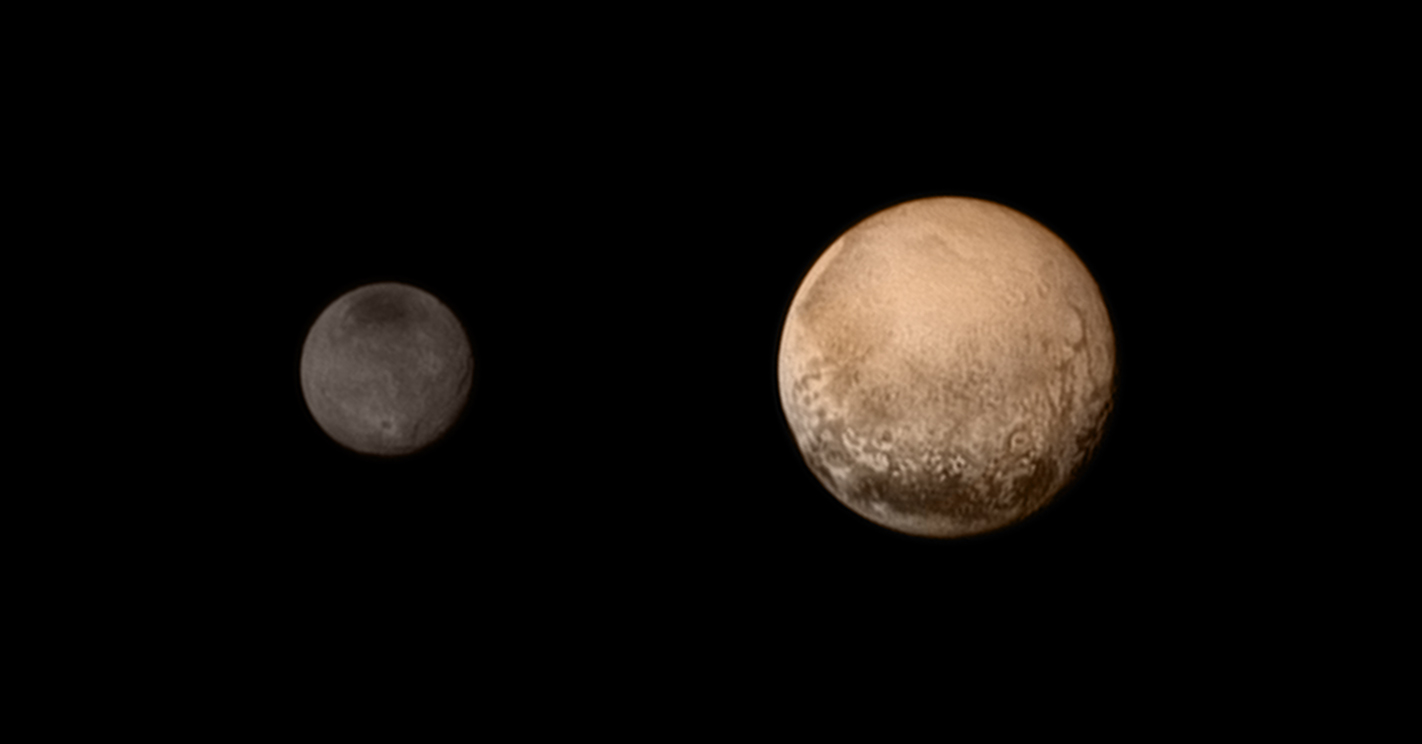

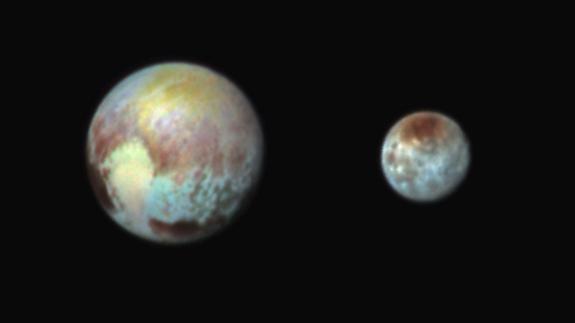

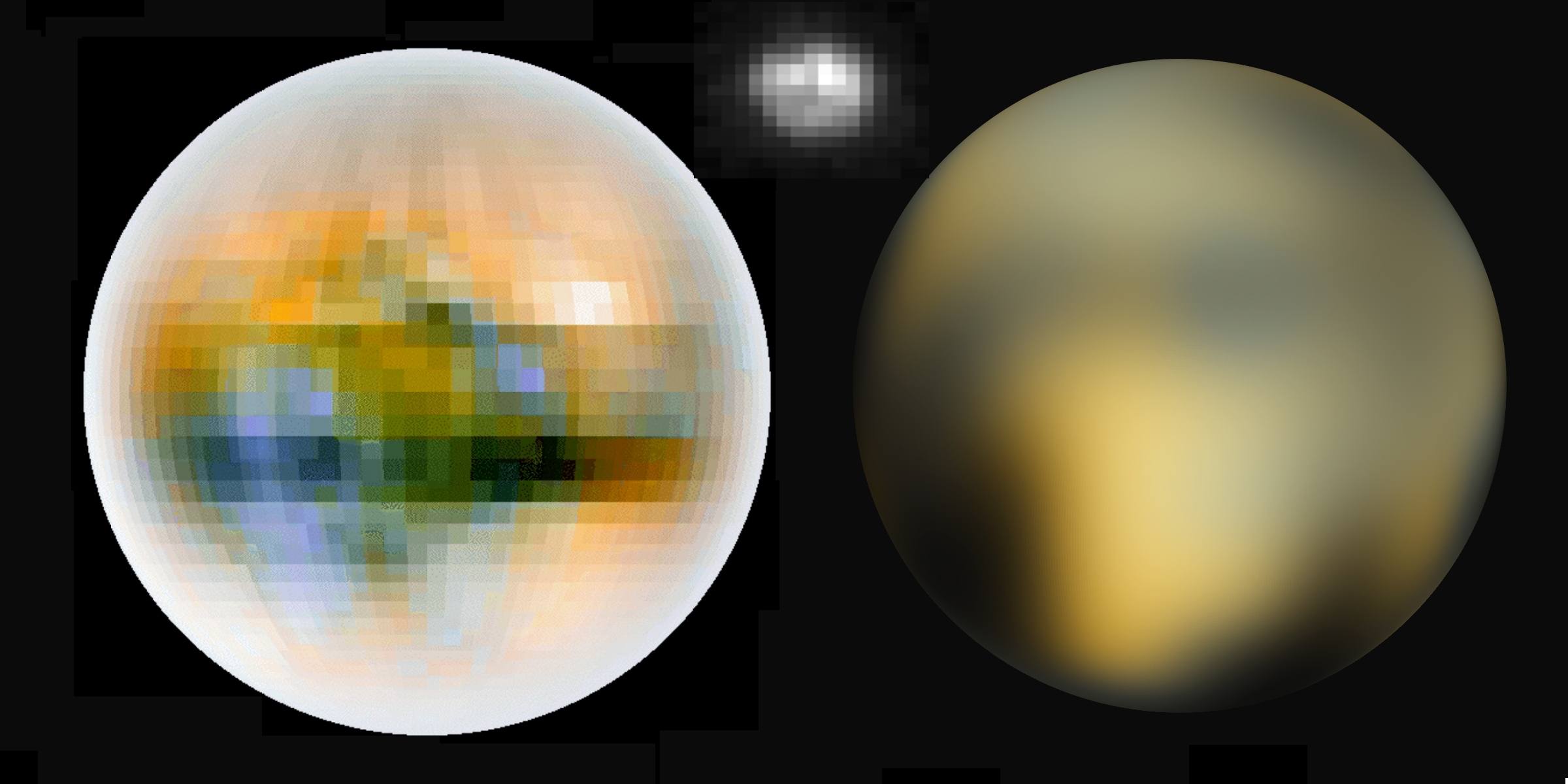

Pluton vue par la caméra MVICMVIC (qui voit en bleu, en rouge et en infrarougeinfrarouge) le 14 juillet 2015. Cette image (composition de plusieurs clichés) a montré la complexité géologique de la surface de PlutonPluton. Ici, un pixelpixel représente 1,3 km. © NasaNasa/JHUAPL/SwRI