L’ESA vient de révéler les derniers résultats obtenus par le satellite Euclid avec, comme elle l’explique, des images quatre fois plus nettes que celles que nous pouvons prendre avec des télescopes au sol, couvrant de vastes zones du ciel à une profondeur inégalée en utilisant à la fois la lumière visible et infrarouge. C’est de bon augure pour cette mission dont on attend qu’elle aide à répondre aux plus grandes questions ouvertes en cosmologie, notamment celles concernant la nature de l’énergie et de la matière noires.

au sommaire

Les années 1990 ont vu arriver l'ère de la précision en cosmologie avec la constitution du modèle de concordance (ainsi nommé car plusieurs techniques de mesures indépendantes aboutissaient à des résultats concordants) que nous appelons aujourd'hui le modèle cosmologique standard. Il suppose l'existence de particules de matière noirematière noire, nécessaires pour expliquer aujourd'hui l'existence des galaxies, et d'une mystérieuse énergie noire accélérant l'expansion du cosmoscosmos observable depuis environ 5 milliards d'années.

Mais malgré deux décennies de recherches, notamment avec des expériences comme AMS ou le LHC, la nature de la matière noire se dérobe toujours à nous (en supposant qu'elle existe et qu'il ne faut pas faire intervenir l'alternative qu'est la théorie Mond)) et nous ne comprenons toujours pas non plus celle de l'énergie noire qui doit déterminer le destin du cosmos observable, et donc le nôtre dans un futur lointain.

La mission Euclid a pour ambition de cartographier la structure à grande échelle de l’Univers et de nous aider à comprendre deux de ses mystérieux composants : la matière noire et l’énergie noire. Elle a nécessité une collaboration internationale impliquant plus de 300 organismes dont le CEA et plus de 1 500 chercheurs de 15 pays, depuis plus de 10 ans. Écoutez les enjeux de la mission avec David Elbaz, astrophysicien au CEA. © CEA

La noosphère s'est donc dotée de nouveaux outils pour percer ces mystères et c'est notamment ce qu'a fait l'Agence spatiale européenneAgence spatiale européenne (ESA) en lançant la mission spatiale EuclidEuclid le 1er juillet 2023. Dans la vidéo ci-dessus, David Elbaz, astrophysicienastrophysicien au CEA, donne quelques précisions à ce sujet en expliquant entre autres que l'on va utiliser l'effet de lentille gravitationnellelentille gravitationnelle.

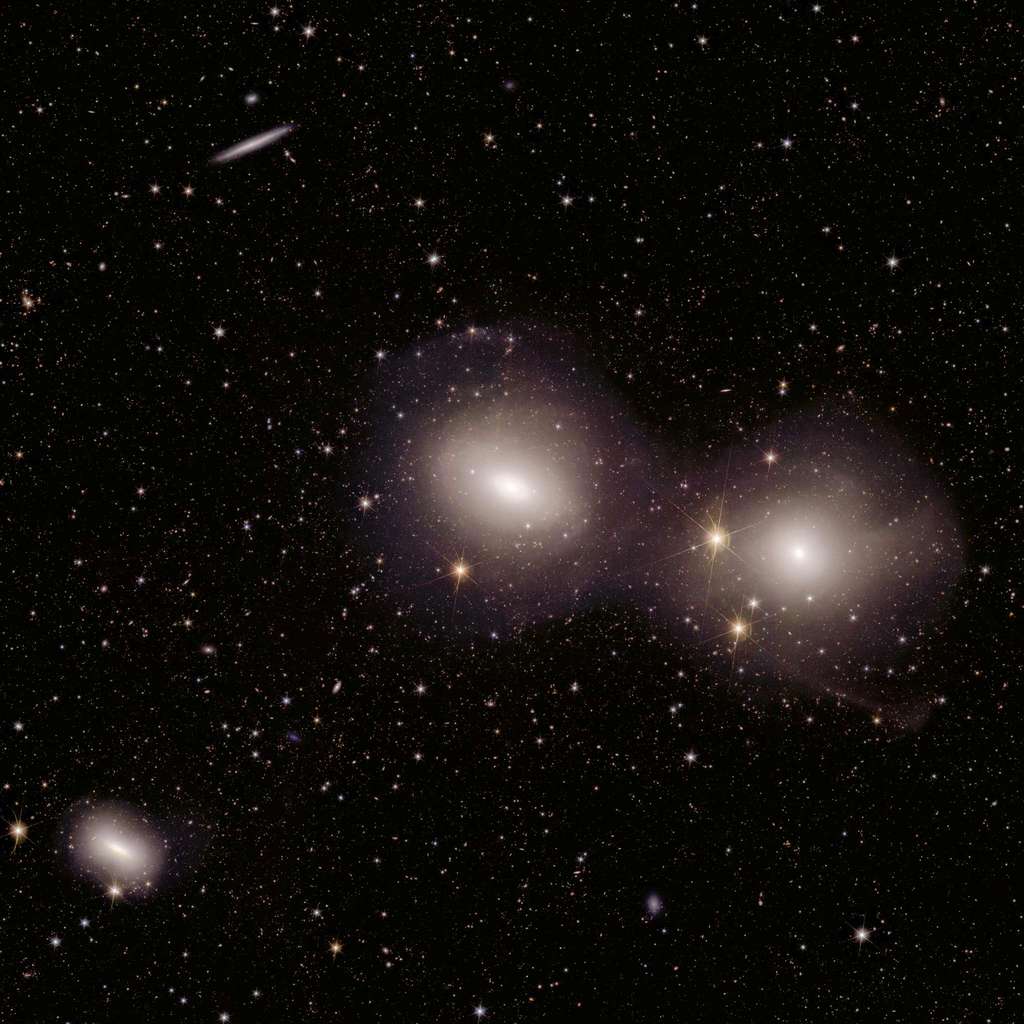

Il y a presque six mois, les membres de la collaboration Euclid avaient fourni cinq premières images spectaculaires déjà obtenues par le satellite, ce qui nous avait donné l'occasion de faire une interview du cosmologiste Alain Blanchard. Aujourd'hui, ce sont cinq images de plus, qu'accompagnent également sur arXiv une salve d’articles scientifiques sur l’état et les premiers résultats de la mission Euclid ainsi que de communiqués de presse.

Un mois après le lancement d’Euclid, l’agence spatiale européenne (ESA), en collaboration avec le consortium Euclid dévoile les premières observations capturées par le satellite qui termine sa collecte en vol. Il s’agit d’un premier pas pour le satellite, conçu pour percer les secrets de la matière noire et de l’énergie noire. Jean-Charles Cuillandre, astronome au CEA, décrypte et commente ces premiers portraits de l'Univers réalisés par Euclid. Des images uniques qui démontrent les performances exceptionnelles du satellite pour sa mission cosmologique. © CEA

Les résultats que nous observons avec Euclid sont sans précédent !

Dans l'un d'entre eux, Valeria Pettorino, une des principales scientifiques de la mission Euclid, commente ces derniers résultats en ces termes : « Euclid est une mission unique et révolutionnaire, et ce sont les premiers ensembles de données à être rendus publics - c'est une étape importante. Les images et les découvertes scientifiques associées sont d'une diversité impressionnante en matière d'objets et de distances observés. Ils incluent une variété d'applicationsapplications scientifiques et ne représentent pourtant que 24 heures d'observations. Ils ne donnent qu'un aperçu de ce qu'Euclid peut faire. Nous attendons avec impatience six années supplémentaires de données à venir ! Ce télescope spatialtélescope spatial entend répondre aux plus grandes questions ouvertes en cosmologie. Et ces premières observations démontrent clairement qu'Euclid est plus qu'à la hauteur de la tâche ».

Le satellite Euclid a été lancé le 1er juillet 2023 sur une fusée Falcon9, le CEA vous présente son implication dans ce projet exceptionnel. Grâce à Euclid et ses deux instruments VIS et NISP, la communauté internationale espère préciser la nature de la matière noire et l’énergie noire. À travers une série de vidéos, des acteurs de la mission vous présentent leur travail, leurs attentes et leurs sentiments ! Écoutez le témoignage de Valéria Pettorino, astrophysicienne au CEA qui participe au projet Euclid depuis 16 ans. © CEA

Carole Mundell, la directrice scientifique de l'ESA, n'est pas en reste puisqu'elle déclare : « Il n'est pas exagéré de dire que les résultats que nous observons avec Euclid sont sans précédent. Les premières images d'Euclid, publiées en novembre, ont clairement illustré le vaste potentiel du télescope pour explorer l'UniversUnivers sombre, et cette deuxième série n'est pas différente. La beauté d'Euclid est qu'il couvre de grandes régions du ciel avec beaucoup de détails et de profondeur, et qu'il peut capturer un large éventail d'objets différents dans la même image - du plus faible au plus brillant, du plus lointain au plus proche, du plus massif des objets (des amas de galaxiesamas de galaxies) aux petites planètespetites planètes. Nous obtenons à la fois une vue très détaillée et très large. Cette étonnante polyvalence a donné lieu à de nombreux nouveaux résultats scientifiques qui, combinés aux résultats des études d'Euclid au cours des prochaines années, modifieront considérablement notre compréhension de l'Univers ».

Découvrons maintenant les nouvelles images d'Euclid !