au sommaire

La contamination

- Comment nous contaminent-ils ?

Pour nous contaminer un virus doit pénétrer dans l'une de nos cellules. Celle-ci se présente un peu comme une petite bulle de savon dont la membrane est faite de graisse. Le virus commence par s'y coller, pour ensuite pénétrer dans la cellule de manière différente suivant les cas. Soit il fait un trou, soit il fusionne avec la membrane, soit il se fait gober par la cellule elle-même. Dans tous les cas, il libère ses constituants à l'intérieur de la cellule.

- Comment un virus passe-t-il d'un individu à l'autre ?

Les virus peuvent être transmis de nombreuses façons : par voie aérienne, par l'eau ou les aliments, par contact direct entre personnes, par des insectesinsectes... ou par certains objets. Il est par exemple recommandé d'éviter d'échanger les bâtons de rouge à lèvres car ils sont des voies de transmission privilégiées pour le virus de l'herpèsherpès. La capacité à être transmis d'une personne à l'autre dépend du nombre de virus produits dans le premier organisme, et de leur localisation. Par exemple, un virus présent en faible quantité dans les ganglionsganglions, le sang et les sécrétionssécrétions comme dans le cas du virus du SIDASIDA, nécessite un contact sexuel. Il sera donc transmis moins facilement qu'un virus présent en abondance dans la muqueusemuqueuse nasale comme celui de la grippegrippe. Dans ce cas, une personne contaminée, en éternuant, projette le virus dans l'air et sur les doigts. Celui-ci pénètre chez la personne qui, à proximité, le respire par le neznez ou la bouche. Il se fixe ensuite sur les cellules des voies respiratoires dans lesquelles il pénètre et se multiplie.

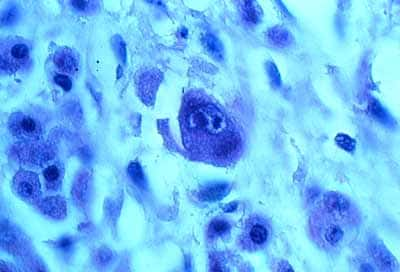

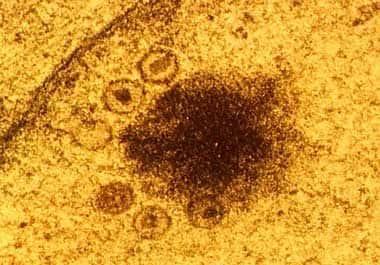

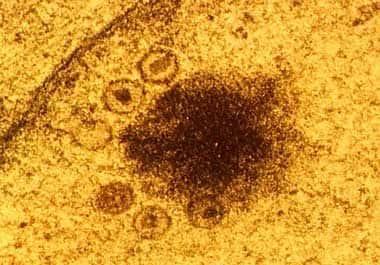

Particules herpétiques dans le noyau de la cellule - copyright J.G. Fournier

- Une fois qu'un virus a pénétré dans l'une de nos cellules, comment se répand-il dans notre organisme ?

Il se multiplie dans la première cellule à très grande vitesse pour aboutir à la production de milliers de virus. Ceux-ci vont à leur tour attaquer les cellules voisines puis d'autres, plus distantes, en voyageant à l'intérieur de l'organisme par la voie sanguine, la voie digestive, la voie nerveuse, etc. Dans le cas du virus de la grippevirus de la grippe, une fois qu'il s'est multiplié au sein de la première cellule, celle-ci meurt tout en sécrétant d'autres particules virales qui gagnent de nouvelles cellules des voies respiratoires. Les virus de la grippe se répandent alors dans tout l'organisme. Ils peuvent ensuite attaquer les poumonspoumons et les muscles, d'où souvent, des sensations de courbaturescourbatures.

- Quel est le mécanisme de multiplication d'un virus ?

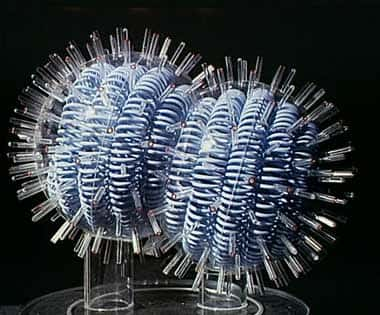

Le cycle normal de multiplication d'un virus peut être divisé en trois grandes phases :

Première phase : l'entrée du virus dans la cellule

Deuxième phase : la production en grande quantité des éléments constitutifs du virus. Pour cela son génomegénome se multiplie et l'information génétiquegénétique qu'il contient est décodée par la cellule pour synthétiser les protéinesprotéines virales.

Troisième phase : les éléments nouvellement produits, génomes et protéines, s'assemblent avec précision pour former de nouveaux virus qui sortent de la cellule pour entamer un nouveau cycle.

La durée du cycle viral est très variable. En fonction des virus elle va de six heures pour les virus les plus simples (comme le virus de la polio), à plus de 72 heures pour les virus les plus complexes comme certains virus de la famille de l'herpès.

- Pourquoi y a-t-il des virus plus contagieuxcontagieux que d'autres ?

La capacité à être transmis d'une personne à l'autre dépend du nombre de virus produits dans le premier organisme, et de leur localisation. Par exemple, un virus présent en abondance dans la muqueuse nasale sera transmis beaucoup plus facilement, à la faveur d'un éternuement (cas du virus de la grippe) qu'un virus présent en faible quantité dans les ganglions, le sang et les sécrétions (cas du virus du SIDA), qui nécessite un contact sexuel.

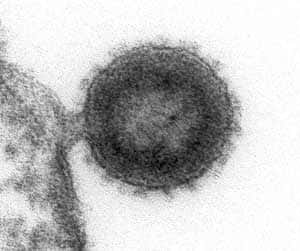

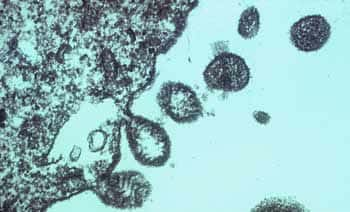

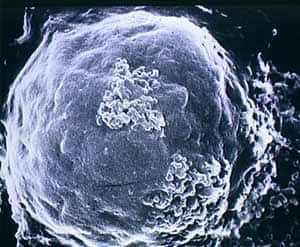

Cellule produtrice du virus HIV responsable du sida - copyright J.C. Chermann

La grippe doit son extrême contagiosité à sa capacité d'être transmise par un aérosolaérosol, un ensemble de micro gouttelettes liquides, en suspension dans l'air. Ces aérosols formés lors de la toux ou des éternuements sont très riches en particules virales car le virus se réplique dans les voies respiratoires. Les épidémiesépidémies diffusent d'autant plus rapidement. Bien sûr la contagion par un contact plus direct est aussi possible.

- Pourquoi les hommes n'attrapent pas les virus des animaux ?

Faux : tout dépend du virus. Certains peuvent très bien infecter l'homme. C'est le cas de la grippe des oiseaux par exemple. Si certains virus animaux n'infectent pas l'homme, c'est parce qu'ils sont adaptés à l'environnement spécifique d'un organisme animal et ne peuvent en changer. Ils se trouvent un peu dans la situation d'un animal marin qui aurait beaucoup de difficultés à s'adapter à un environnement désertique. Pour pouvoir infecter un organisme humain, les virus animaux doivent donc « muter ».

On dit d'un animal ou d'un végétal qu'il est « mutant » lorsqu'il présente des caractères nouveaux par rapport à ses ascendants.

Dans le cas d'un virus, on parle de mutation lorsqu'il y a transformation, même infime, du morceau d'ADNADN ou d'ARNARN qu'il porteporte.

Dans certains cas, l'adaptation est simple et nécessite un changement mineur. Tel est le cas notamment de la grippe des oiseaux ou du SIDA du singe, qui peuvent être transmis à l'homme. Mais parfois, le changement nécessaire est trop important et l'adaptation trop difficile pour qu'elle se réalise. Tel est le cas du SIDA du chat ou de la leucémieleucémie des souris, qui ne sont pas transmissible à l'homme. Cette caractéristique dite de « variabilité » est bien connue des chercheurs. Par exemple les virus ARN mutent en général plus facilement que les virus ADN. Les chercheurs ont pu constater qu'en introduisant un virus dans un animal ils favorisent l'émergenceémergence de mutants dont on ne peut pas toujours prévoir les propriétés. Un certain nombre de maladies comme le SIDA ou certaines fièvresfièvres hémorragiques sont soupçonnées d'être le résultat d'une transmission accidentelle d'un virus animal à l'homme.

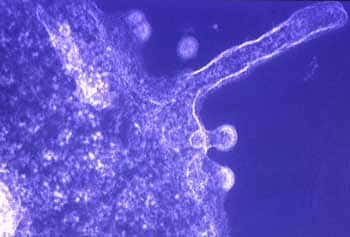

Virus HIV-1 -copyright G. Torpier