Cette pratique entourée de nombreux tabous peut laisser perplexe quant à son utilité évolutive. Pourquoi donc dépenser du temps et de l’énergie dans cette activité non reproductrice ? Pourtant, elle est largement documentée dans le règne animal, est-elle alors réellement inutile ?

au sommaire

Dans le monde animal, les tabous n'existent pas, en particulier en ce qui concerne l'activité sexuelle. Qu'elles remplissent des fonctions apparemment reproductrices ou non, une large variété de pratiques a été documentée, notamment la masturbation. Cette activité sexuelle auto-stimulatrice se retrouve chez un grand nombre d'espècesespèces, notamment de mammifèresmammifères incluant les chevaux, chienschiens, chats, éléphants, morsesmorses, dauphins, chauve-sourischauve-souris, mais aussi chez de nombreux oiseaux, et, sans grande surprise, chez les primatesprimates. Si elle est aussi répandue, cela veut-il dire qu'elle présente un intérêt évolutif ? C'est ce qu'avance une étude publiée dans la revue Proceedings of The Royal Society B.

À quoi pourrait servir la masturbation ?

Par le passé, certains auteurs ont considéré l'autosexualité comme pathologiquepathologique, résultant d'une vie en captivité, ou comme n'ayant aucun avantage particulier et découlant simplement d'un trop plein d'excitation sexuelle. Mais ce comportement a depuis régulièrement été observé chez des animaux sauvages, chez des individus entourés de potentiels partenaires très disposés, ainsi que juste avant ou après une copulation. Même si cela n'invalide pas entièrement ces précédentes hypothèses, il était nécessaire d'examiner d'autres explications, et certains auteurs avancent que la masturbation peut bel et bien remplir une fonction avantageuse.

Ces trois espèces font partie des centaines chez qui l'autosexualité a été observée. À gauche : le grand dauphin (Tursiops truncatus), au centre : le toui à lunettes (Forpus conspicillatus), à droite : éléphant d'Afrique (Loxodonta africana). La recherche à propos de ce comportement chez les oiseaux est relativement peu développée. © Kory et Peterfodor, Adobe Stock ; Rogier Klappe, Wikimedia Commons

Deux principales pistes d'explication ont été avancées. La première, l'hypothèse de sélection post-copulatoire (PSH) propose que la masturbation augmente les chances de fertilisation, car elle permettrait par exemple chez les mâles d'expulser de la semence de moindre qualité pour laisser place à de nouveaux spermatozoïdes, et, chez les femelles, d'augmenter leur pH vaginal, le rendant ainsi plus hospitalier pour ces derniers. La seconde hypothèse est celle de la préventionprévention contre les pathogènes (PAH), selon laquelle une éjection de semence après une copulation aiderait à éviter la propagation d'infections sexuellement transmissiblesinfections sexuellement transmissibles (IST) en expulsant avec elle les agents infectieux.

La recherche d’un signal phylogénétique

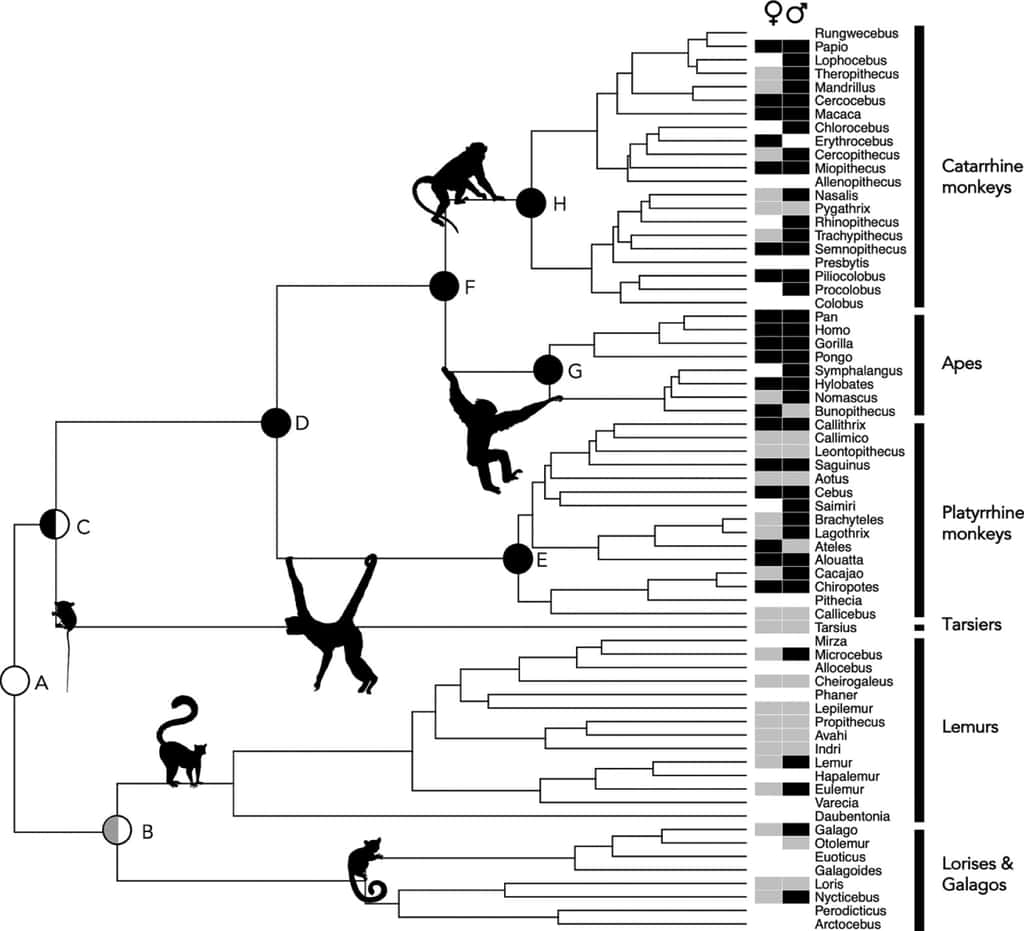

Malgré le caractère quasiment universel de l'autosexualité chez les primates, peu d'analyses phylogénétiquesphylogénétiques se sont réellement penchées sur la répartition de ce comportement au sein de l'ordre. Celle menée par la docteure Matilda Brindle, du département d'anthropologie du University College London, a permis d'établir que la pratique est très ancienne, probablement présente chez l'ancêtre communancêtre commun du taxontaxon qui regroupe les singes actuels, dont font partie les grands singes et l'être humain. Le fait que ce comportement soit aussi commun dans notre cladeclade, alors qu'une grande variété de stratégies reproductrices (monogamie, polygamie, etc.)) et de nombreux environnements de vie différents sont observées, est une chance car cela a permis aux chercheurs de tester les deux hypothèses principales.

Cet arbre phylogénétique présente l'occurrence rapportée de la masturbation chez les mâles et les femelles des 67 genres actuels de primates (case grise : absence d'observation ; case noire : observation du comportement ; case vide : pas de données). On observe bien que la pratique y est extrêmement répandue, mais qu'elle est plus commune chez les véritables singes, ou Simiiformes, un groupe qui englobe les Platyrhiniens (Platyrrhine monkeys), les Hominoïdes (Apes) et les Cercopithecoïdes (Catarrhine monkeys) sur cette figure. © Brindle et al. (2023)

La première d'entre elles, PSH, prévoit que la pratique augmenterait la fertilité, et serait d'autant plus utile dans les schémas où plusieurs mâles peuvent s'accoupler avec la même femelle, car la pressionpression pour que les spermatozoïdes d'un individu soient plus compétitifs que ceux des autres est plus forte. Quant à la seconde, PAH, qui prédit que la masturbation réduit la prévalence d'infections, elle devrait donc être plus répandue parmi les taxons dont les conditions de vie contribuent à une forte présence de pathogènes, des climatsclimats tropicaux et avec davantage de précipitationsprécipitations par exemple.

Les chercheurs ont effectivement observé une prévalence statistique de la masturbation chez les taxons de primates où s'était développée une stratégie reproductrice à plusieurs mâles, et aussi chez ceux pour lesquels les conditions environnementales favorisent les infections. Cela supporte donc solidement les deux hypothèses ! L'étude permet d'éclaircir la question de la masturbation chez les primates mâles, mais il reste encore beaucoup d'investigations à effectuer pour comprendre ce comportement, commun mais moins rapporté, chez les femelles.