au sommaire

El Niño et le climat

Le lien entre ces effets climatiques disséminésdisséminés sur le globe et El NiñoEl Niño est maintenant bien établi. Il a pourtant fallu du temps aux scientifiques pour comprendre comment s'assemblaient les différents morceaux du puzzle, des courants océaniques aux ventsvents et aux pluies intenses. Voici plusieurs années, le scientifique britannique Sir Gilbert Walker a en fait posé les premiers éléments de la réflexion.

Pendant les années 20, tandis que les scientifiques d'Amérique du sud étaient occupés à documenter les effets locaux de El Niño, Walker était affecté en Inde, et essayait de trouver des moyens utiles à la prévision de la moussonmousson asiatique. En étudiant les données atmosphériques à sa disposition, il s'aperçut d'une corrélation remarquable entre les relevés barométriques de l'est et de l'ouest du pacifique. Il se rendit compte que la pression augmentait dans l'ouest quand elle s'affaissait dans l'est, et inversement. Il utilisa l'expression "SouthernSouthern Oscillation" pour caractériser ce mouvement de balançoire visible dans les données barométriques.

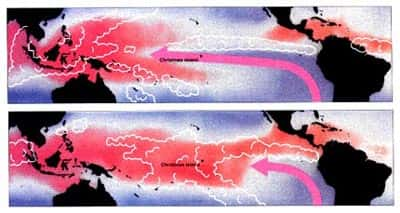

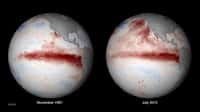

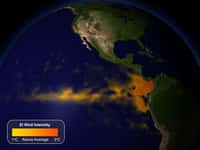

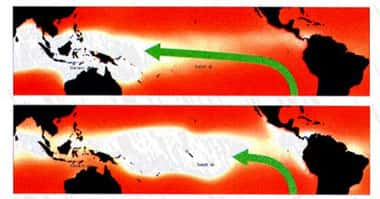

Pendant les phases d'indice haut de ce mouvement oscillant, la pression est élevée dans l'est du pacifique et basse dans l'ouest. Le long de l'équateuréquateur, le contrastecontraste zonal (longitudinal) de pression accélère les vents de surface d'est en ouest, des Îles Galápagos jusqu'en Indonésie. Pendant les phases d'indice bas, la différence de pression entre les deux extrémités du bassin s'atténue, et les alizésalizés de surface s'affaissent. C'est dans le Pacifique ouest que de produisent les modifications de vent les plus marquées. À l'ouest de la ligne de changement de date les alizés disparaissent alors qu'ils sont juste atténuésatténués à l'est - (Figure 2).

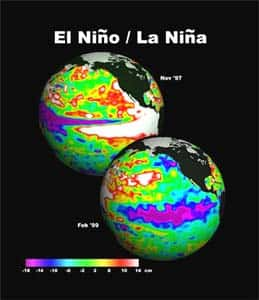

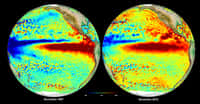

Figure 2 Sir Gilbert Walker a fourni un élément important à la compréhension d'El Niño quand il découvrit que les pressions au niveau de la mer dans le Pacifique sud oscillaient entre deux états distincts. Pendant une phase d'indice haut de ce que Walker a dénommé “Oscillation Australe” (en haut, pour novembre 1988), la pression est plus élevée (rouge sombre) près et à l'est de Tahiti que plus à l'ouest de Darwin. ce gradient de pression le long de l'équateur entraîne l'air vers l'ouest (flèche longue). Quand l'atmosphère bascule dans une phase d'indice bas (en bas, pour novembre 1982), les baromètres sont à la hausse dans l'ouest et à la baisse dans l'est, signalant une réduction, voire une inversion, de la différence de pression entre Darwin et Tahiti. L'aplatissement de cette structure de pression provoque l'affaiblissement des alizés de surface, et leur retrait vers l'est. On sait que cette phase d'indice bas est habituellement accompagnée de conditions El Niño.

Walker se rendit compte que les saisonssaisons de mousson associées à un indice bas étaient souvent caractérisées par des sécheressessécheresses en Australie, en Indonésie, en Inde et dans différents secteurs de l'Afrique. Il énonça aussi le fait que ces indices bas étaient également associés à des hivershivers particulièrement doux dans le canada occidental. Un de ses collègues l'attaqua dans une revue scientifique pour oser suggérer que des conditions climatiques dans des régions du globe aussi distantes pouvaient être liées. dans sa réponse Walker prédit, correctement, qu'une explication devait exister mais qu'elle devait vraisemblablement exiger une connaissance des structures du vent à des niveaux autres que le sol (ce qui était à l'époque difficilement observable).

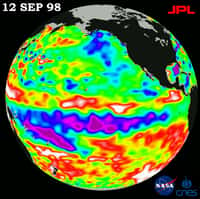

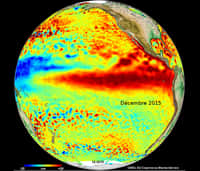

Pendant les décennies qui suivirent, les chercheurs ont ajouté de nouveaux morceaux à ce puzzle de l'oscillation australe. Une information de ce type provint d'une région du monde distante, sur laquelle Walker n'avait que peu de renseignements: les îles désertiques du Pacifique central équatorial. Selon les statistiques climatiques normales, ces îles stériles reçoivent autant de pluie que de nombreuses autres îles qui présentent au contraire une végétation luxuriante. L'origine de ce paradoxe devient triviale lorsqu'on examine les statistiques pour ces îles année par année: le plus souvent les précipitationsprécipitations sont en fait très faibles, voire nulles, mais à l'occasion de certaines années "de bas index" ce sont de véritables déluges qui s'y abattent jour après jour, mois après mois. Ainsi l'index de pression de Walker s'avère lié à des changements dramatiques de la distribution des précipitations dans les tropiquestropiques.

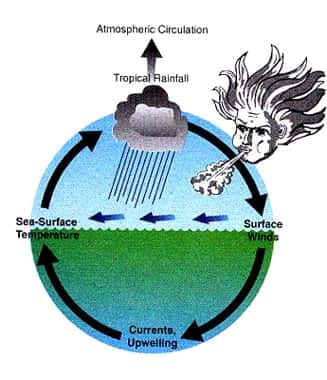

Vers la fin des années 60, le professeur Jacob Bjerknes mis en place une nouvelle pièce importante du puzzle. En fait, alors qu'il était jeune chercheur, Bjerknes avait établi sa renommée en publiant la première description compréhensible du cycle de vie des tempêtestempêtes aux moyennes latitudeslatitudes. Près de 50 ans plus tard, il était le premier à voir une connexion entre les températures de surface anormalement chaudes, les alizés faibles et les fortes chutes de pluie qui accompagnent les conditions d'indice bas. C'est donc Bjerknes qui le premier établit que El Niño et l'oscillation australe étaient deux parties d'un même phénomène, souvent désigné par ENSO.